本文

かんざき塾:亥の子

発行:

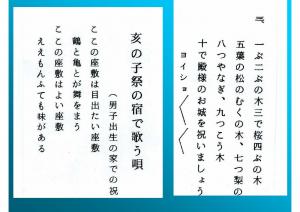

亥の子

亥の子のいわれ

亥の子は、旧暦10月(亥の月)の亥の日の亥の刻(午後9時から11時)に、新穀で搗(つ)いた餅(もち)を食べ、無病と子孫繁栄を祈願する男の子の行事である。

1番から3番亥の子までの年と、2番亥の子で終る年がある。今年は3番まである。

石の亥の子は、御影石製でゴーリンサンと呼ぶ。

ゴーリンサンの尊称されるのは「降臨さん」の意で、亥の子石が神霊が天から降臨する神座(神の依代)であったと考えられる。

地面をつくのは、神霊が4月の亥の日に田に降りてきて仕事にかかり、11月の亥の日に仕事を終えて天に帰っていくと言われ、亥の子祭りは、神さまを迎える行事とされている。

石の亥の子もわらの亥の子も一軒ずつ順番に回るが、石の亥の子は亥の子宿がある。

宿は、亥の子祭りの当屋(とうや)で、床の間に亥の子(石)をまつり、タイ・米・もち・葉つき大根などを供える。

地面を強く叩くことは、悪霊を地下に鎮圧して、生産増強と発動を促す行為(呪術)といわれている。

亥の子をまつる場所は、えびす棚か床の間である。各家ごとの亥の子は、枡(ます)に米・餅・ユズを入れて、大根2本を箕(み)の上にまつる。それを臼(うす)の上に載せる。

また、千歯(せんば・稲や麦の脱穀用の道具)の上に供物を載せるなどのまつり方もある。

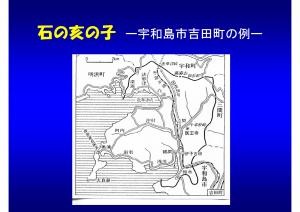

石の亥の子

亥の子の食事(吉田町内の場合)

1日目の晩

いりこを入れた炊き込みご飯

おかずは野菜のてんぷら、魚の煮付け

野菜に豆腐(とうふ)やシイタケを入れた煮物

・2日目

朝は雑煮、昼は必ず赤飯

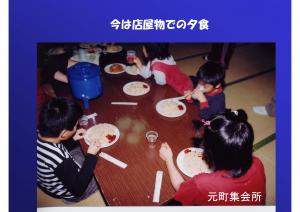

現在、夜と翌朝と昼の食事は公民館で出す。昔は6年生の頭取の母親が料理を全部作っていたが、最近は夜の食事は店屋物です。

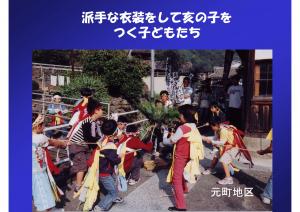

亥の子は子ども組の行事。6年生は亥の子を仕切る「頭取」。

亥の子当日は、お昼ころまでいりいろな準備、宿には「壇飾り」という祭壇を設け、最上段にはえびす・だいこく様を配し、鏡餅に大きなタイやお米・葉付き大根2本など、最下段には代々の亥の子石を飾ります。

午後から、色とりどりの鉢巻やたすきを付け、勇ましい格好で御花(ご祝儀)をもらった地区内の家々をついて回ります。

夜は、ほとんどの子どもが蒲団(ふとん)を持ってきて宿に泊まります。今は公民館や集会所になり、もう50年以上になります。

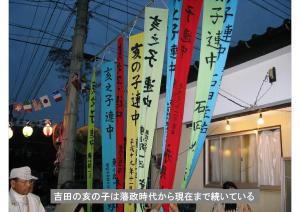

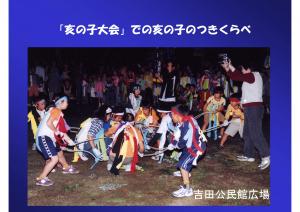

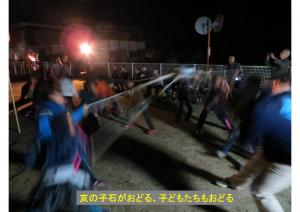

現在は、夕食をすませた後、今から40年ほど前に始った、旧吉田町内の「亥の子大会」に参加し、かがり火の燃え盛る広場に幟(のぼり)を立て、地区ごとに元気よく競ってつきます。今年は44回目。

会場は子どもたちの熱気が立ち込め壮観です。

2日目、朝6時ころにおきて、まず地区内の四つ辻へ亥の子石を持って行きます。この時、大根を持って行き、その大根の上でつきます。

これは、田んぼの神さまを大地に戻すためだと言われています。

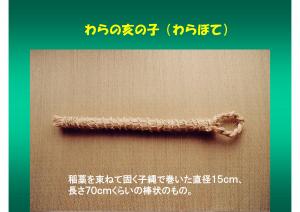

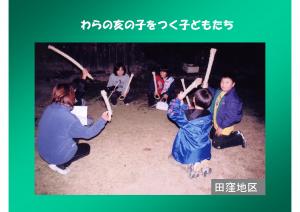

わらの亥の子

『重信の子どもの遊び』という本には・・・

亥の子は、旧暦の10月、亥の子を祝う行事です。

亥の子の神は田の神で、この日は神さまは田んぼから家へ帰られるそうです。

その神さまを迎えるために、餅をつくのがこの地域の習慣になっています。収穫を祝う年中行事です。

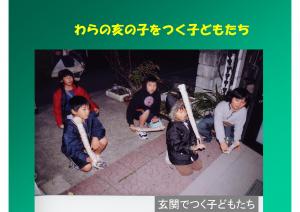

子どもたちの一団(グループ)が各家庭を訪れます。

「今晩は、お亥の子さんをつかしてくれませんか。」

「ぼくら、よう来てくれたのう、元気ようついてよ。」

子どもたちは、にこにこして、元気な声で 「さあ、元気よくつこうぜ」といい、リーダーの声でわらの亥の子をつき始める。土ぼこりが舞う。

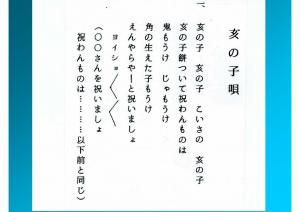

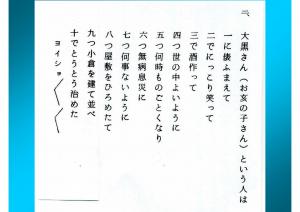

亥の子歌 いのこ いのこ おいのこさんという人は

一に 俵ふんまえて

二で にっこり笑うて

三で 酒造って

四つ 世の中よいように

五つ いつものごとくなり

六つ 無病息災に

七つ 何事もないように

八つ 屋敷を建て広げ

九つ こくらを建て並べ

十で とうとうおさまった

「この家繁盛せい この家繁盛せい も一つ おまけに繁盛せい」と祝福します。

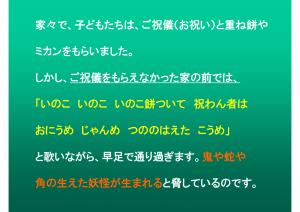

家々で、子どもたちは、ご祝儀(お祝い)と重ね餅やミカンをもらいました。

しかし、ご祝儀をもらえなかった家の前では、

「いのこ いのこ いのこ餅ついて 祝わん者は おにうめ じゃんめ つののはえた こうめ」

と歌いながら、早足で通り過ぎます。鬼や蛇や角の生えた妖怪が生まれると脅しているのです。

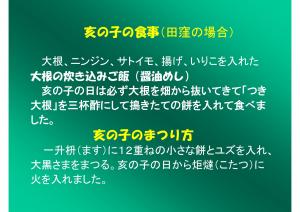

亥の子の食事(田窪の場合)

大根、ニンジン、サトイモ、揚げ、いりこを入れた大根の炊き込みご飯(醤油めし)

亥の子の日は必ず大根を畑から抜いてきて「つき大根」を三杯酢にして搗きたての餅を入れて食べました。

亥の子のまつり方

一升枡(ます)に12重ねの小さな餅とユズを入れ、大黒さまをまつる。亥の子の日から炬燵(こたつ)に火を入れました。

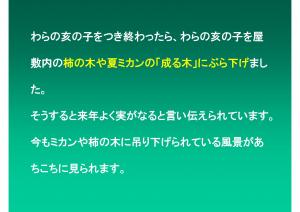

わらの亥の子をつき終わったら、わらの亥の子を屋敷内の柿の木や夏ミカンの「成る木」にぶら下げました。

そうすると来年よく実がなると言い伝えられています。

今もミカンや柿の木に吊り下げられている風景があちこちに見られます。

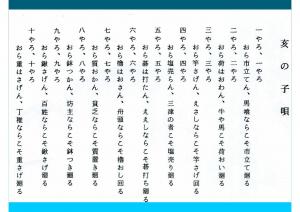

神崎の亥の子唄

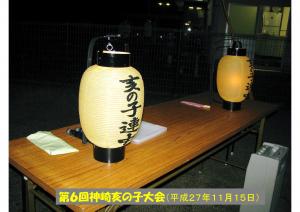

第6回神崎亥の子大会

11月1日(火曜日)は、今年の一番亥の子の日です。(今年は3番まで)

神崎自治会・かんざき塾共催で「第7回神崎亥の子大会」を11月5日(土曜日)の夜、集会所北コミュニティー広場で4グループが集い行います。

年々、伝統ある年中行事が淋しくなっています。

これからも若い世代が中心になって伝統ある年中行事を継続し、盛大に行ってもらいたい。