本文

かんざき塾:禅正軒の大念仏(かんざき塾平成26年度・第4回)

発行:

かんざき塾:禅正軒の「大念仏」

大念仏 平成26年(2014) 写真

大念仏 令和5年(2023) 写真

平成26年度 第4回かんざき塾 禅正軒の「大念仏」 平若左近と首なし馬の供養

平成26年8月10日

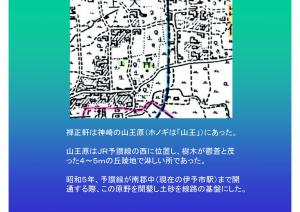

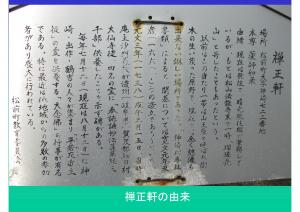

禅正軒は神崎の山王原(ホノギは「山王」)にあった。

山王原はJR予讃線の西に位置し、樹木が鬱蒼と茂った4~5mの丘陵地で淋しい所であった。

昭和5年、予讃線が南郡中(現在の伊予市駅)まで開通する際、この原野を開墾し土砂を線路の基盤にした。

山王原には山王神社や避病者(隔離病舎)があり雑木林の未開地であった。

山王原の北側(ホノギは「弁天」)には、新泉や幸治泉などがあり、湧き水が豊富であった。

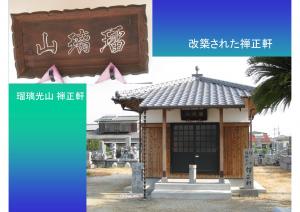

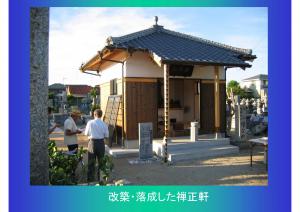

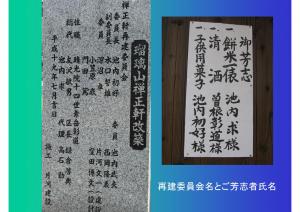

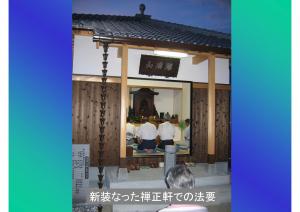

改築・落成した禅正軒

大念仏の日 8月12日(旧暦7月12日)

大念仏は禅正軒で8月12日(旧7月12日)に行われる盆の行事(盆入り)

大念仏の12日は、日暮れを待って広い墓地の先祖の墓に燈明を上げ、お供物を供え、先祖の霊を慰める日

晴光院の住職と区長や社寺などが「安養寺」に詣り、その後 禅正軒での供養が始まる。

燈明の光の海の間をぬって、住職が鉦を打ち鳴らし、読経をしながら墓地内を供養して廻る

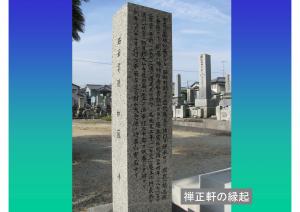

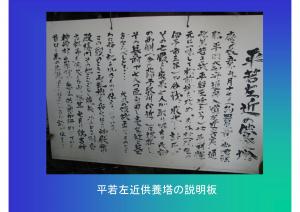

戦乱の続く慶長年間(今から4百数拾年前)当地の地頭「平若大和守道房入道左近房實(通称 平若左近)」は毛利輝元に加担して松前城を攻めたが、敗北して三谷村(現伊予市上三谷)で討ち死にした。

その際、追っての者は「主なき畜生め」と言って、左近の乗っていた馬の首まで切り落としてしまった。

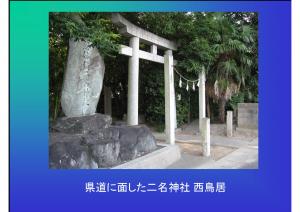

その主人の亡骸を家来7人が持ち帰り、藪の中(現JR北伊予駅前あたり)に埋葬した。のち7人は自害。出作の二名神社境内に移転し供養したという。

それ以降、毎晩 人が寝静まったころになると、シャン・シャン・シャンと妙な鈴の音が聞こえるようになった。

首なし馬が主人を捜し回っているといわれ、人々は慄き恐れて夜は一歩も出られず、恐怖の毎日が続いた。

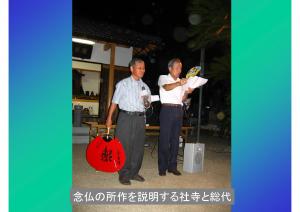

そこで、神崎・鶴吉・出作の3地区が相談した結果、神崎の禅正軒で旧7月12日供養の「大念仏」を行うことになった。

すると、首切り馬が出なくなり、住民は安心して眠られるようになったという。それ以降 現在まで続いている。

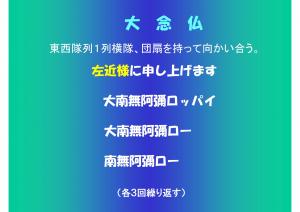

大念仏

東西隊列1列横隊、団扇を持って向かい合う。

左近様に申し上げます

大南無阿彌ロッパイ

大南無阿彌ロー

南無阿彌ロー

(各3回繰り返す)

力様に申し上げます

老僧様に申し上げます

お薬師様に申し上げます

(以上 同じ念仏を各3回繰り返す)

南無阿弥陀仏 ナンマイダー

(5回 繰り返す)

平若左近と首なし馬の伝説

以上で「大念仏」は終わる。

念仏後、参加者有志が車座になり「直会」のお酒を戴く。

参加者が帰った後、燈明もいつしか消え、夏を惜しむ虫の声が淋しく響き、庵に再び静かな闇が戻ってくる。

「年中行事」は時代とともに消失しつつある。

私たちは今こそ、永年地域の先人たちが守り継いできた「年中行事」を再認識し、後世に継承しなければならない。

この無形民俗文化財である「大念仏」はその1つである。