本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 座談会「戦後七〇年 北伊予のくらしを辿る」 戦時中のくらし

発行:

1 座談会「戦後七〇年 北伊予のくらしを辿る」 ― 明日への希望を抱いた昭和20年代 ―

今年は、戦後七〇年の節目の年に当たります。戦争体験者や遺族の方、学徒動員に駆り出された皆さんも高齢になられ、「今」を逃しては、お聞きする機会を逸する恐れがあります。

そこで編集委員会では、北伊予各地区から有志の皆さんにお集まりいただき、猛暑の7月12日東公民館において「戦時中」、「終戦後間もないころ」、「昭和20年代後半」それぞれのくらしをテーマとして座談会を行いました。これからの内容は座談会でのお話をまとめたものです。

座談会出席者の皆さん(敬称略)

座談会出席者の皆さん(敬称略)

1 戦争体験者 鶴吉 松田 英一

2 戦争体験者 徳丸 八束 兼福

3 遺族 永田 藤野 玉男

4 引揚者 神崎 武市 公子

5 疎開定住者 出作 神野 英隆

6 疎開定住者 徳丸 田中 孝

7 勤労動員(男) 大溝 升田 守 (後日取材)

8 学徒動員(女) 大溝 二宮 弘子 (後日取材)

9 学徒動員(男) 神崎 高石 明男 (紙上参加)

10 農家 神崎 水口 孝雄

11 農家 徳丸 伊賀上勢子

12 農家 横田 篠崎まゆみ

13 農家 永田 渡部 朝明

14 農家 東古泉 三好 健二

15 非農家 鶴吉 西影 順一

16 非農家 東古泉 丸山 和子

17 非農家 神崎 深沼 静良

座談会スナップ(1)

座談会スナップ(1)

座談会スナップ(2)

座談会スナップ(2)

一 戦時中のくらし

戦時中とは、昭和16(1941)年12月の太平洋戦争勃発(ぼっぱつ)から20(1945)年8月15日の敗戦までの四年に満たない期間である。その期間は非常事態の連続で、世相も一変しました。

戦争が激しくなると日本国内では国の総力を挙げて戦争を遂行する態勢が作られました。昭和13(1938)年に「国家総動員法」が制定され、国民を動員して物資と労働力を軍需(ぐんじゅ)生産に振り向けました。

写真1 戦時中の子ども(松山市平和資料館をつくる市民の会「第12回平和展」より)

写真1 戦時中の子ども(松山市平和資料館をつくる市民の会「第12回平和展」より)

また「欲しがりません勝までは」、「贅沢(ぜいたく)は敵だ」の合言葉のもと、すべて国家統制の抑圧された窮乏(きゅうぼう)生活を余儀(よぎ)なくされ、食糧や衣類などの生活物資は切符制による配給(注1)となりました。

戦況の劣勢の中、昭和19年には旧制中学校・女学校などにも「学徒動員法」が施行され、生徒たちは授業を停止し軍需(ぐんじゅ)工場へ動員され、また開墾(かいこん)や農作業のため勤労動員されました。さらに空襲に備えた防空訓練や軍事教練も行われました。

まず、「 戦時中のくらし」では、皆さんが体験されたり聞かれたりした窮乏時代のくらしについて、お話をいただきたいと思います。

1 自己紹介と戦時中 特に印象に残っていること

司会 本日ご出席いただいたお一人お一人から、自己紹介と戦時中特に印象に残っていることについてお聞きします。まず、戦争体験者のお二人からお願いします。

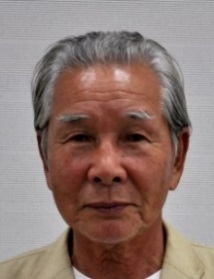

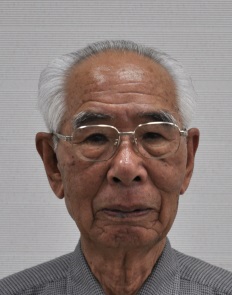

松田 鶴吉の松田英一です。大正14(1925)年8月31日生まれの89歳です。北伊豫尋常(じんじょう)高等小学校を昭和13年3月に卒業し、青年学校の時、対空(たいくう)監視(かんし)ということが始まりまして兵隊に行くまでその任に就いていました。これは北伊予、南伊予、岡田、松前、郡中、南山崎、北山崎の各地区が交代で八人が一組になり二四時間、航空機の監視をしました。

松田 鶴吉の松田英一です。大正14(1925)年8月31日生まれの89歳です。北伊豫尋常(じんじょう)高等小学校を昭和13年3月に卒業し、青年学校の時、対空(たいくう)監視(かんし)ということが始まりまして兵隊に行くまでその任に就いていました。これは北伊予、南伊予、岡田、松前、郡中、南山崎、北山崎の各地区が交代で八人が一組になり二四時間、航空機の監視をしました。

その後、昭和19(1944)年9月9日9時19分発の国鉄(現在のJR)で北伊豫駅から大勢の人たちに見送られ出征しました。その中には村長さんをはじめ国防婦人会の皆さんもいました。父親は何も言わずに見送りに来ていました。

丸亀の歩兵部隊に入りました。丸亀に一週間ほどいて行先も知らされず夜出発し、終戦まで中国大陸で陸軍の兵隊として一生懸命努めました。

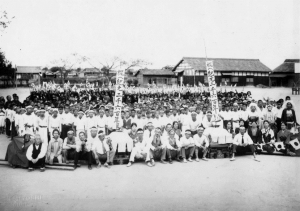

写真2 北伊豫駅での出征兵士の見送り(『遺勲と追想』より)

写真2 北伊豫駅での出征兵士の見送り(『遺勲と追想』より)

八束 徳丸の八束兼福です。昭和4(1929)年生まれの86歳です。北伊豫尋常小学校初等科入学が昭和10(1935)年、12年が支那事変(日中戦争)、15年が紀元二千六百年の式典がございまして、16年が太平洋戦争の真珠湾攻撃で、これが強烈に残っております。

八束 徳丸の八束兼福です。昭和4(1929)年生まれの86歳です。北伊豫尋常小学校初等科入学が昭和10(1935)年、12年が支那事変(日中戦争)、15年が紀元二千六百年の式典がございまして、16年が太平洋戦争の真珠湾攻撃で、これが強烈に残っております。

司会 遺族として出席していただいた方、よろしくお願いします。

藤野 永田の藤野玉男です。生年月日は昭和18(1943)年12月30日です。年末の正月の餅(もち)を搗(つ)くときに生まれたそうです。年齢は71歳です。

藤野 永田の藤野玉男です。生年月日は昭和18(1943)年12月30日です。年末の正月の餅(もち)を搗(つ)くときに生まれたそうです。年齢は71歳です。

父は昭和18年7月1日丸亀に入隊し、その24日ビルマ(現在のミャンマー)に出征しました。昭和20年7月30日、ビルマのテンガピン西方において戦死いたしました。享年29歳でした。当時私は1歳7か月でありましたので何も分かりません。家族は母と姉二人、祖母と私の五人家族で、農業で生活しておりました。

司会 外地からの引揚者の方、よろしくお願いします。

武市 神崎の武市公子です。昭和14(1939)年、満州(現在の中国東北部吉(きつ)林(りん)省公(こう)主(しゅ)嶺(れい))生まれの75歳です。終戦を迎えたのが6歳のときでした。名前の公子は生まれた地、公主嶺の「公」から付けたそうです。父は軍人で満州にいたので、その頃の日本の様子は分かりません。引揚げの関係は後で話をさせていただきます。

武市 神崎の武市公子です。昭和14(1939)年、満州(現在の中国東北部吉(きつ)林(りん)省公(こう)主(しゅ)嶺(れい))生まれの75歳です。終戦を迎えたのが6歳のときでした。名前の公子は生まれた地、公主嶺の「公」から付けたそうです。父は軍人で満州にいたので、その頃の日本の様子は分かりません。引揚げの関係は後で話をさせていただきます。

司会 北伊予に疎開(そかい)されたあと定住された方、よろしくお願いします。

神野 出作の神野英隆です、昭和8(1933)年生まれの82歳です。昭和15(1940)年に新居浜の尋常小学校に入学いたしました。昭和16年に父親が海軍に召集されまして、昭和18年国民学校四年生の時に松山の伯母を頼って松山の東雲国民学校に転校いたしました。

神野 出作の神野英隆です、昭和8(1933)年生まれの82歳です。昭和15(1940)年に新居浜の尋常小学校に入学いたしました。昭和16年に父親が海軍に召集されまして、昭和18年国民学校四年生の時に松山の伯母を頼って松山の東雲国民学校に転校いたしました。

昭和20(1945)年の松山大空襲の直前の7月に出作の伯父を頼って疎開(そかい)いたしました。北伊豫国民学校に転校し、8月に終戦を迎えました。戦争の落とし子というべき時代の国民学校を過ごしました。

戦時中のくらしの中で強烈に印象がありますのが、昭和20年に入ってからアメリカの戦闘機の空襲が頻繁(ひんぱん)になりまして、その都度警報が発令されますが、その際集団下校するわけでありますが、ある時一機の戦闘機が集団下校中の児童に機銃掃射(機関銃などで、なぎ倒すように続けざまに撃(う)つこと)を浴びせてきました。幸い被害はありませんでしたが今当時を振り返ってみても恐ろしいことであったと思っております。

田中 徳丸の田中孝です。生年月日は昭和10(1935)年9月で80歳です。生まれたのは、神戸市の長田です。アメリカの戦闘機と出会ったのが昭和18年の夏です。その後、北伊豫に弟、妹と一緒に疎開しました。

田中 徳丸の田中孝です。生年月日は昭和10(1935)年9月で80歳です。生まれたのは、神戸市の長田です。アメリカの戦闘機と出会ったのが昭和18年の夏です。その後、北伊豫に弟、妹と一緒に疎開しました。

司会 家の生業(なりわい)が農家の皆さん、よろしくお願いします。

水口 神崎の水口孝雄です。生まれは大正15(1926)年

水口 神崎の水口孝雄です。生まれは大正15(1926)年

12月で88歳6か月でございます。尋常小学校に入ったのが昭和8年です。昭和15年12月の繰上げ卒業です。

当時は米の強制権限(供出(きょうしゅつ))が発動されまして、仕事で中山、広田の方へ行き米蔵(こめぐら)の調査をしたことがございました。

伊賀上 徳丸の伊賀上勢子です。昭和5(1930)年生まれの85歳です。尋常小学校初等科、高等科を経て青年学校に入りましたが、二年時に廃止になりまして、もう一年行けば新制中学の資格が得られるということで通いました。戦争中はいろいろありましたが、後でお話させていただきます。

伊賀上 徳丸の伊賀上勢子です。昭和5(1930)年生まれの85歳です。尋常小学校初等科、高等科を経て青年学校に入りましたが、二年時に廃止になりまして、もう一年行けば新制中学の資格が得られるということで通いました。戦争中はいろいろありましたが、後でお話させていただきます。

篠崎 横田の篠崎まゆみです。生年月日は昭和5(1930)年9月20日です。もうすぐ85歳になります。

篠崎 横田の篠崎まゆみです。生年月日は昭和5(1930)年9月20日です。もうすぐ85歳になります。

渡部 永田の渡部朝明です。生まれは昭和13(1938)年10月で76歳です。国民学校入学が終戦の時でございましたので、戦争の怖(こわ)さは身に染みて感じてはおりません。戦争の記憶があるのは、防空(ぼうくう)壕(ごう)(空襲のときに待機するため地面を掘って作った穴や地下室)へ入ったこと、それと終戦直前だったと思いますが、松山空襲の時にちょうど家の裏へ出ると重信川の松越しに松山の街が赤々と燃えていました。戦争とはこんなものかと思いました。戦争の怖さを体験した生活をしておりませんので、言葉では理解できても実際の怖さが実感できていない子ども時代を過ごしました。

渡部 永田の渡部朝明です。生まれは昭和13(1938)年10月で76歳です。国民学校入学が終戦の時でございましたので、戦争の怖(こわ)さは身に染みて感じてはおりません。戦争の記憶があるのは、防空(ぼうくう)壕(ごう)(空襲のときに待機するため地面を掘って作った穴や地下室)へ入ったこと、それと終戦直前だったと思いますが、松山空襲の時にちょうど家の裏へ出ると重信川の松越しに松山の街が赤々と燃えていました。戦争とはこんなものかと思いました。戦争の怖さを体験した生活をしておりませんので、言葉では理解できても実際の怖さが実感できていない子ども時代を過ごしました。

三好 東古泉の三好健二です。生年月日は昭和14(1939)年4月1日です。今年で76歳になります。終戦の時に小学校に入学しました。学校のセンダンの木のそばに大きな防空壕があったのを覚えています。自宅は伊予高校のグランドの近くで、6歳になったばかりで小学校までは3キロメートル以上あってしんどいし、三年生ころまではよく休んだことを覚えています。

三好 東古泉の三好健二です。生年月日は昭和14(1939)年4月1日です。今年で76歳になります。終戦の時に小学校に入学しました。学校のセンダンの木のそばに大きな防空壕があったのを覚えています。自宅は伊予高校のグランドの近くで、6歳になったばかりで小学校までは3キロメートル以上あってしんどいし、三年生ころまではよく休んだことを覚えています。

家には塀(へい)の外に防空壕がありました。祖父が掘ったものです。中には畳(たたみ)を敷いて、壁と天井には板を使い、その外にむしろを掛けて上から土で固めとりました。上には野菜を植えたりして隠していました。かがんで入れるほどの入り口で、家族五人が入れる二畳ほどの広さじゃったろうと思います。雨が降ったら水が溜(た)まります。実際の避難には使わずにすんだと思います。

松山空襲の時は、当時は今よりもだいぶ大谷川の土手が高かったんで、土手で空襲を見たという人も何人もおったが、今思うと避難の途中だったんじゃろかと思います。

司会 公務員や自営業など非農家の皆さん、よろしくお願いします。

西影 鶴吉の西影順一です。昭和2(1927)年生まの88歳です。国民学校最初の卒業生です。伊豫神社に昭和8年に個人から寄進されたという立派な神馬(しんめ)の銅像がありましたが、昭和18年に金属の強制供出で撤去されました。

西影 鶴吉の西影順一です。昭和2(1927)年生まの88歳です。国民学校最初の卒業生です。伊豫神社に昭和8年に個人から寄進されたという立派な神馬(しんめ)の銅像がありましたが、昭和18年に金属の強制供出で撤去されました。

写真3 供出した伊豫神社の神馬と寄進者(伊豫神社社殿の掲額より)

写真3 供出した伊豫神社の神馬と寄進者(伊豫神社社殿の掲額より)

丸山 東古泉の丸山和子です、昭和12(1937)生まれの78歳です。戦争の時に印象に残ったものは、松山空襲と登校中に空襲があったことなどです。

丸山 東古泉の丸山和子です、昭和12(1937)生まれの78歳です。戦争の時に印象に残ったものは、松山空襲と登校中に空襲があったことなどです。

深沼 神崎の深沼静良です。昭和14年(1939)生まれで76歳です。昭和20年に国民学校に入学しました。本当の戦争の怖さは覚えておりません。例えば学校で空襲警報が出ますと集団下校するんですけれども、一年生の私が見当たらず帰宅していなかった。私は記憶にはないのですが、後で父や兄に聞いたところでは、校庭のイモ畑にうずくまっていたということです。

深沼 神崎の深沼静良です。昭和14年(1939)生まれで76歳です。昭和20年に国民学校に入学しました。本当の戦争の怖さは覚えておりません。例えば学校で空襲警報が出ますと集団下校するんですけれども、一年生の私が見当たらず帰宅していなかった。私は記憶にはないのですが、後で父や兄に聞いたところでは、校庭のイモ畑にうずくまっていたということです。

2 勤労動員や学徒動員について

勤労体験や学徒動員を体験された升田・二宮さんのお二人は座談会当日、都合で欠席されましたので、後日大溝公民館でお聞きしたものをここに掲載します。

また旧制中学三年の時、新居浜に学徒動員された神崎の高石さんにも紙上参加していただきました。

司会 まず、升田・二宮さん、生年月日と年齢や学徒動員などについてお話しください。

升田 大溝の升田守です。生年月日は昭和4(1929)年11月12日です。今年85歳です、私は自分の人生をノートに記録しています。

升田 大溝の升田守です。生年月日は昭和4(1929)年11月12日です。今年85歳です、私は自分の人生をノートに記録しています。

小学校の一年生が昭和11(1936)年、六年生の時に太平洋戦争が始まりました。その後北伊豫尋常小学校高等科を卒業して、昭和19年4月に県立松山農業学校(松農)に入学しました。16歳の二年生の時に、現在の松山市正岡地区の灌漑(かんがい)用ため池の土手が決壊(けっかい)して、土手を修復するために当時の獣医畜産科の生徒が大和田先生の引率のもと勤労動員に行きました。期間は一か月ほどでありましたが、モッコ(土などを運ぶ縄(なわ)を網目に編(あ)んだ道具)に土を入れまして、それを運び土手を修復する作業です。もちろん泊まり込みで、炊(た)き出しは婦人会がやってくれました。今思うとその当時の勤労奉仕で社会性というものが養われたのではないかと思っております。

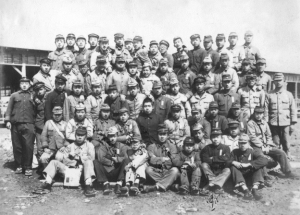

写真4 災害地へ勤労動員した北豫中学生(高石明男氏提供)

写真4 災害地へ勤労動員した北豫中学生(高石明男氏提供)

二宮 同じく大溝の二宮弘子です。昭和5(1930)年生まれの85歳です。昭和17年に南伊豫尋常小学校(現在の伊予小学校)を卒業し女学校へ入り、三年生(15歳)のとき学徒動員で西条市の倉敷紡績へ行きました。午前中は授業があり、午後は糸を紡ぐ作業をしました。食べるものがなく、食器は竹のお茶碗(ちゃわん)とお箸(はし)で、かんころ(イモを乾燥させ粉にしたもの)餅(もち)の黒いのが一つ、それが毎日の粗末な食事でした。

二宮 同じく大溝の二宮弘子です。昭和5(1930)年生まれの85歳です。昭和17年に南伊豫尋常小学校(現在の伊予小学校)を卒業し女学校へ入り、三年生(15歳)のとき学徒動員で西条市の倉敷紡績へ行きました。午前中は授業があり、午後は糸を紡ぐ作業をしました。食べるものがなく、食器は竹のお茶碗(ちゃわん)とお箸(はし)で、かんころ(イモを乾燥させ粉にしたもの)餅(もち)の黒いのが一つ、それが毎日の粗末な食事でした。

その間、父がリュックサックをかるて汽車やバスを乗り継いで、いろんな物を差し入れに来てくれました。それを部屋の者皆んなで分け合って食べました。

帰郷しましたら空襲で学校が焼失しており、松前国民学校を借りてそこへ通いました。

司会 当時上級学校へ進学するのは、何人くらいでしたか。

二宮 一〇〇人中二〇人ぐらいでしょうか。

司会 学徒動員に行く人はどういう形で選抜(せんばつ)されましたか。

二宮 全員です。身体の弱い子は学校に残っておりました。クラスで一人か二人ぐらいで、残りは全員強制的に動員されました。

私は済美女学校だったので西条市の倉敷紡績へ、県高女(現在の松山南高校)(注2)と城北高女(現在の松山北高校)は、今治市へ動員され、激しい空襲に遭(あ)い犠牲になられた方もいました。

司会 女学校の卒業は何年ですか。

二宮 昭和22年3月です。

司会 女学生でありながら学徒動員させられる気持ちはいかがでしたか。

二宮 何も考えず、先生の言うとおり「お国のために」ということで疑問を持たなかったですね。

写真5 済美女学校の卒業式(昭和22年3月 二宮弘子さん提供)

写真5 済美女学校の卒業式(昭和22年3月 二宮弘子さん提供)

司会 升田さん、進学された松山農学校にはどのような学科がありましたか。

升田 農業科が二クラス、林業科、養蚕(ようざん)科、獣医畜産科です。

私は獣医畜産科に入りました。

司会 学校の様子を話していただけませんか。

升田 松農には実習田というのがあり、また馬がおりまして獣医師としての勉強が多かったですね。上級学校へ行って獣医師になった者が数名おりました。

司会 紙上参加していただいた高石さん、自己紹介を兼ねて戦時中のことについてお話ください。

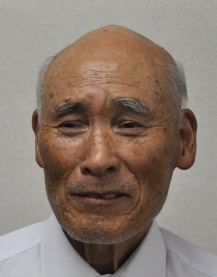

高石 神崎の高石明男です。昭和4(1929)年9月生まれの85歳です。北伊豫尋常小学校初等科を昭和17年3月に卒業し、その4月に北豫(ほくよ)中学校(北中(ほくちゅう)、現在の松山北高校)に入学し終戦の翌年、昭和21年3月に繰り上げで卒業しました。

高石 神崎の高石明男です。昭和4(1929)年9月生まれの85歳です。北伊豫尋常小学校初等科を昭和17年3月に卒業し、その4月に北豫(ほくよ)中学校(北中(ほくちゅう)、現在の松山北高校)に入学し終戦の翌年、昭和21年3月に繰り上げで卒業しました。

写真6 卒業を控えた北豫中学同級生(高石明男氏提供)

写真6 卒業を控えた北豫中学同級生(高石明男氏提供)

北豫中学に入学した昭和17年は、すでに太平洋戦争が始まっていて不穏(ふおん)な空気が漂っていました。記念すべき卒業式はなく、卒業を希望した者だけが学校の焼け跡で組ごとに担任から卒業証書をもらい卒業しました。その間、昭和19年4月から終戦までの一年五か月の間、学徒動員で新居浜の化学工場に行っていました。

司会 新居浜で体験した学徒動員について伺いたいのですが。

高石 私が北中三年の4月、学徒動員として四学級・約一八〇名の生徒が先生に引率されて新居浜の住友化学八洲(やしま)第百二工場(全国に展開された国策軍需(ぐんじゅ)工場)に動員されました。すでに五、四年生は動員され、そこで仕事に就いていました。作業は十数名の班に分けられ三交代で行います。私たちの班は劇薬を扱う硝酸(しょうさん)課で、私たち一五名は乾燥係でした。その時は硝酸が爆薬になることも、劇薬であることも知りませんでした。厳しい環境の中、ただ一心に「お国のため」と黙々(もくもく)と作業に精を出しました。

私たち生徒は全員寮生活で二段ベッド、ぎゅうぎゅう詰めの大部屋です。食事は毎日三食とも「かんころ飯(めし)」で、パラパラと米がある程度でイモだけでした。それが明けても暮れても終戦まで毎日続きました。粗末な食事のため栄養失調になり、親元に送り返された友達もいました。そのままおれば生死(せいし)に関わるからです。

三交代の作業以外は自由時間ですが、外は厳しい戦時下ですので、ほとんど寮内で過ごしました。時おり親が食料を差し入れに来てくれました。うれしかったですよ。私は母が何度か来てくれましたが、汽車の切符も配給でなかなか手に入らず大変だったと言っていました。当時、普段でも片道三時間くらいかかる新居浜までの汽車は、空襲や警戒警報のたびに停車し、いつ目的地に着くとも分からない。空襲の時は安全なトンネル内に逃げ込んだそうです。命がけでやっとの思いで辿(たど)り着き、何かと不自由でひもじい思いをしている息子にと、手作りの巻ずしや菓子、イモ飴(あめ)などを差し入れてくれるのですが、寮生が群がり私の口にはあまり入りませんでした。

写真7 新居浜住友化学に動員された学徒隊 (昭和19年 『北伊予の伝承5』より)

写真7 新居浜住友化学に動員された学徒隊 (昭和19年 『北伊予の伝承5』より)

司会 玉音(ぎょくおん)放送のことや空襲で焼け野原になった松山のことについてお聞かせください。

高石 軍需工場が集中する新居浜ですが、連合軍の捕虜(ほりょ)収容所があったためか、小規模な空襲はありましたが、大規模な空襲はなかったのです。

玉音放送は工場内で集合させられて聞きましたが、誰一人戦争に負けたと分かった者はいませんでした。雑音がひどくよく聞き取れなかったのですが、改めて寮で先生から「日本は無条件降伏し負けた。」と聞かされました。その時の気持ちは「神風が吹く国が負けるはずがない。ましてや無条件降伏したとは。」と、信じられず一瞬言葉を失い、大変な衝撃(しょうげき)を受けました。

それから数日して汽車で全員松山に戻りました。焼け残った国鉄松山駅から市内を見渡すと焼け野原になっており、愕然(がくぜん)として涙が流れ立ち尽くしました。家屋(かおく)は焼け落ちて遮(さえぎ)るものは何もなく立花橋がそこに見え、日本銀行の建物と石手川沿いの松並木が残っているだけでした。松山空襲の凄(すさ)まじさを目(ま)のあたりにしたのです。

学び舎の北豫中学も焼けたため、昭和21(1946)年3月卒業までの数か月は、市内で偶然にも焼けなかった松山商業学校で授業を受け、四年で繰上げ卒業しました。

写真8 国鉄松山駅前から見た焦土と化した松山市街(松山市平和資料館をつくる市民の会「第12回平和展」より)

写真8 国鉄松山駅前から見た焦土と化した松山市街(松山市平和資料館をつくる市民の会「第12回平和展」より)

3 満州でのことなど

司会 満州から引揚げた方、もう少し当時のことを膨(ふく)らませていただいて、今回の座談会のメインであります終戦後のところにつないでいきたいと思います。武市さん、満州での生活についてお話ください。

武市 父は軍人で階級は少佐でした。兄は香川県の善通寺で生まれましたが、私とすぐ下の弟は満州で生まれました。

満州の住居は軍の官舎です。父は職業の関係で転々と居所が変わりました。弟が生まれた新京(しんきょう)(現在の長春(ちょうしゅん))、鞍山(あんざん)、終戦を迎えた海城(かいじょう)で生活しましたが、中国人との関わりはありませんでした。冬は凍った池でスケート遊びをした記憶があります。軍の官舎は二重窓で床(ゆか)暖房のペチカ(暖炉の一種。石、レンガ、粘土などで造った壁面からの放射熱で暖房するもの)が室内にあり、比較的恵まれた環境でしたが、冬は極端に寒いので綿入れを着て過ごしました。風呂から出て室外でタオルを何回か振ったら棒状になるほど厳しい寒さです。また夏は大陸内部特有の炎暑です。

写真9 軍人の父と長男を抱く母 (昭和12年 高石明男氏提供)

写真9 軍人の父と長男を抱く母 (昭和12年 高石明男氏提供)

図1 満州(現中国東北部)の地図(『まぼろしの国・満洲』より)

図1 満州(現中国東北部)の地図(『まぼろしの国・満洲』より)

司会 敗戦のことについてお話ください。

武市 敗戦については、子どもでしたから分かりません。官舎内での生活は以前と特に変わったことがなかったからです。引揚げのことは後で、お話ししたいと思います。

満州での私たち軍人の家族の生活は、まだ恵まれていたと思いますが、それにしても同じ満州でも開拓や警備、食糧増産に動員された満蒙(まんもう)開拓団の皆さんの苦労は計り知れないと思います。(注3)

三好 昭和18(1943)年、自分が3歳で妹が赤子の時、父は「紫雲(しうん)団」という名前の伊豫郡満蒙開拓団に入って満州に行きました。この開拓団を結成する際に、現地の学校で働く教員を募集しとったんですが、希望者がどうしてもおらんので、青年学校の教員であった父は、妻子は後で呼び寄せるということで単身で満州に渡ったそうです。

父は昭和20(1945)年1月に破傷風(はしょうふう)(土中の破傷風菌が、傷口から体内に入ることによって起こる急性伝染病)で亡くなりました。知らせが来て祖父と母は福岡から釜山(ふざん)経由で満州に行きました。現地で開拓団の人たちが火葬にしてくれていたそうです。戦争末期の厳しい状況と厳しい寒さの中で、よく行ったなと思います。

帰ってから北伊豫国民学校の講堂で村葬(そんそう)をしてもらいましたが、私はまだ5歳だったんで立って下を向いとったことだけ覚えとります。遠い満州の地で独(ひと)りで死んだ父も、残った祖父母や母もどんな思いじゃったろうと思います。

写真10 村葬が行われた講堂(『遺勲と追想』より)

写真10 村葬が行われた講堂(『遺勲と追想』より)

4 戦時中のくらし

司会 戦時中のくらしについてお願いします。

仙波(司会者の一人)私は昭和12(1937)年生まれの78歳です。昭和19年小学校一年生のとき父の生家である徳丸に疎開(そかい)してきました。私の父が当時御荘(みしょう)(現在の愛南(あいなん)町)警察署長をしておりました。南予が米軍の関西方面の攻撃の侵入口であったため、本土防衛の指揮をとっておりました。家族にも危険が迫ったということで、父を残して父の故郷である徳丸に疎開してきました。戦後、父は公職追放になったため、私たち家族は大変苦労しました。

深沼 当時いろんな物資がなくなりました。家は自転車屋をしていましたが、部品も材料も入ってこない状況で仕事はチューブ張りぐらいしかありません。ゴム糊(のり)がなくなりまして、代用品を作るため生ゴムを買ってきて、それをシンナーで溶かして代用品として使いました。その後これもできなくなって父は兼業農家を目指しました。六畝(せ)(6アール)だけ田んぼを買いまして、あと続いて三反(たん)(30アール)の小作をして食をつないだというのが現状です。

西影 軍事費用を調達するためか奨金附(しょうきんつき)福券(ふくけん)が発行されております。第一回が昭和19(1944)年9月、第二回が11月です。今の宝くじの先駆(さきが)けじゃないかと思いますが、発行元は株式会社日本勧業銀行(現在のみずほ銀行)です。

写真11 昭和19年に発行された奨金附福券(西影順一氏提供)

写真11 昭和19年に発行された奨金附福券(西影順一氏提供)

田中 昭和18年の暮れに初めて米軍の戦闘機に襲われたという話をいたしましたが、実は父が三菱重工神戸造船所に勤めておりました。

あるとき神戸港の西の海岸を兄と歩いていたら、戦闘機が低空で飛んできた。帰って母親に話をすると石を投げつけて落としたらいいという話です。そのころから毎日のように戦闘機が飛んで来た。幸い被害はなかったのですが、これは危ないということで母親の里である北伊豫に帰ってきた。父はその後シンガポールに基地を作れというようなことで行ったそうですが、昭和19年の暮れに父が病気になったので部下を残して一人で帰ってきました。田んぼを四反(たん)(40アール)ぐらい作って食べる物には苦労しなかったようです。

5 出征した戦地のことなど

司会 戦地に赴きその後復員された方ということで、松田さんと八束さんお二人にお越しいただいたわけです。戦地や現地でのお話をもう少し詳しくお願します。

松田 私の徴兵(ちょうへい)検査(徴兵適齢の成人男子に対し、兵役に服する資質の有無(うむ)を判定するために身体・身上を検査すること)

は、20歳と19歳が一緒で繰上げの年でありました。

一週間後、外国へ行くんだということでしたが、どこへ行かされたやら分かりません。あとで聞いてみると朝鮮の釜山(ふざん)に上陸し、そこから無蓋(むがい)(天井(てんじょう)や覆(おお)いのないもの)の貨物列車で支那(現在の中国)の揚子江(ようすこう)(長江(ちょうこう))流域の武漢(ぶかん)あたりまで行って、昼夜を問わず重機(大型で強力な機関銃)を操作しておりました。こんなに苦労するのなら帰ったら一人で何ぼでも農業するがと思うほど難儀(なんぎ)しました。

昼間は自分の洗濯やご飯の支度もせないかん。ご飯の量は少ないし、時おりコウリャン(イネ科の一年生植物でトウモロコシに似た食用作物)も入っていてモサモサでも文句は言えない。昼間は道端の野草を引き抜いてお粥(かゆ)や雑炊(ぞうすい)に入れ、行軍中はご飯を食べていました。

終戦直前に桂林(けいりん)作戦に行くということでしたが、武漢から揚子江(ようすこう)沿いを歩いて南京(なんきん)あたりまで帰ったら敗戦を知りました。その後南京に何か月間か滞在し、水路の改修やドブ浚(さら)えなどの土木作業をしていました。

司会 日本が負けたと聞いたときどう思いましたか。

松田 何とも言えない気持ちでした。同じ部隊の仲間と一緒に暮らすしかないと思いました。戦友は兄弟以上ですから。その時は祖国に戻る気もない。中には隊から逃亡した者もいました。

司会 広島や長崎に原爆が投下されたことをどこで知りましたか。

松田 南京です。原爆が落ちたということ、日本が焼け野原になっているから帰国してもどうにもならんということを班長が言っていました。

八束 私は終戦の年(昭和20年)の4月、17歳で入隊して終戦を迎え戦地へ赴(おもむ)いておりません。昭和18(1943)年の3月に北伊豫国民学校を卒業して、その当時広島の呉(くれ)工廠(こうしょう)少年工見習科ということで乙種工業学校程度の教育を受けて派遣され、私は海軍のエンジンの整備を穴倉(壕(ごう))の中でやっていました。8月6日朝、原子爆弾投下のドドーンという音を防空壕の中で聞きました。当時は軍国教育で洗脳されておりまして、17歳でも命は惜しくないという覚悟でおりました。

おふくろは、戦地へ行くんだったら刀を持たせてやらないかんということで、自分の帯を解(ほど)いて刀袋(かたなぶくろ)を作ったというような状態でした。

司会 兵士の見送りについてお願いします。

田中 紀元二千六百年(昭和15年)の奉祝記念の人の多さは凄(すご)いものでした。

その後召集命令が出まして、毎日のように出征兵士を神戸でお見送りしました。最初は大きい声で見送りましたが、終わりの方はお葬式(そうしき)のような、それは悲惨(ひさん)なものでした。言葉で表せないような感じです。

最後に北伊豫駅でお見送りしたのは、終戦間近の昭和20(1945)年7月でした。

写真12 紀元二千六百年を祝う会(昭和15年 北伊豫国民学校運動場から農舎など北方面を望む)

写真12 紀元二千六百年を祝う会(昭和15年 北伊豫国民学校運動場から農舎など北方面を望む)

6 食べ物について

司会 食べる物はどうでしたか。

伊賀上 私が生まれて小さいころから、父は出征していたので、母と妹と三人暮らしで食べるものには不自由はなかった。小麦を粉にしてうどんを作ったり、お米も強制供出でわずかのお米(保有米)しか置けなかった。かぼちゃの雑炊を作って食べたりして、ぎりぎりの生活をしてきました。農家であっても十分には食べる物が不足する時代でした。

篠崎 食べる物とか、お風呂に大変困りました。家族が大勢でしたので、田は八反(たん)(80アール)ほど作っておりましたが、時には川辺にセリを採りに行きまして食べた記憶があります。またイモ蔓(づる)の皮をとっててんぷらにしたりしました。すべてが切符制で配給でした。農家でも毎日の生活に苦労しました。本当にあのような戦争は二度と起こしたくないですね。

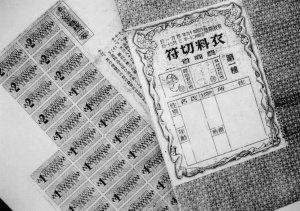

写真13 衣料切符(『北伊予の伝承第11集』より )

写真13 衣料切符(『北伊予の伝承第11集』より )

司会 続いて、松山空襲や国鉄北伊豫駅の爆撃についてお聞きします。

伊賀上 私の青春時代は警戒警報と空襲の連続でした。空にB29爆撃機の編隊が通り、北の空には吉田浜への空爆の音と黒煙の上がる毎日でした。またある時には低空飛行の爆音がしたかと思ったら、家の屋根にバラバラと長さ7センチメートルくらいの真鍮(しんちゅう)の物体が降ってきたことがありました。

松山の空襲(注4)は、7月26日夕方の7時ころ、北の空が真っ赤に染まり、自分の家も危ないと思い宮下の山の方に着の身着のままで走って行きました。松山方面を見ると一面が火の海で、火の明かりで敵機がはっきり見え、焼夷弾(しょういだん)(高熱を発して燃える薬剤を装置した弾丸・爆弾)の落ちるさまは地獄絵を見るような、身の毛のよだつ出来事でした。

青年学校のとき、同級生五〇人と中川原地区権助(ごんすけ)の石寄場(いしよせば)で大豆を植える作業をしていたときには、敵機の襲来に備え防空監視班を置いていました。私たち二人が任に当たっているとき、突如(とつじょ)東の空に敵機が低空で直進してきました。引率の先生は「退避、退避」と大声で叫び、皆は麦畑や豆畑に逃げ込みました。監視をしていた私たち二人は逃げ遅れたので、土手側の小麦畑に飛び込むと同時に、後ろや横にバラバラと何かが飛んでくる音がしました。その時の恐ろしさは言いようのないほどでした。しかし犠牲者がなかったのが何よりでした。私たちは青年学校に在籍したとはいえ、毎日が勤労奉仕でした。松山が焼けてしばらくした後、奉仕活動で重信川の土手の草刈りと松根油(しょうこんゆ)(松根から採った松脂(まつやに))採りに行ったとき、北の空に大きなキノコ雲が浮かんでいました。それが広島の原子爆弾でした。後に広島の惨状を知るたび、その恐ろしさで身が震える思いでした。その後も私たちは竹槍(たけやり)訓練やバケツリレーなど防火訓練の明け暮れでした。私たちの世代は、学校の授業よりも戦争と勤労奉仕のことだけが、いつまでも心に残っています。

写真14 飛行機から投下された焼夷弾(松山市平和資料館をつくる市民の会「第11回平和展」より)

写真14 飛行機から投下された焼夷弾(松山市平和資料館をつくる市民の会「第11回平和展」より)

水口 松山空襲についてお話します。昭和20年7月26日の夜、父が組内の集会から帰り「松山が空襲じゃ。」との大声で家の裏に出て見ると、国鉄松山駅西の方面が炎上中で、その後、炎は東の方面に移り松山一面が火の海となりました。

翌朝、勤務のため自転車で石手川の北土手を東に進むと、市内は一面の焼け野原、建物は県庁や日銀の鉄骨造りが目立つくらいで戦争の残忍さを痛感しました。

また東垣生(はぶ)に住んでいた伯父たち家族五人は、夜通し焼夷弾を避けながら重信川を渡り、早朝「命からがら来た。」とわが家にたどり着き、空襲の悲惨さを物語った思い出があります。

司会 国鉄北伊豫駅の爆撃についてお願いします。

水口 その日、私は風邪気味のため自宅で休んでいました。突然東の方から強力な爆音と共にバリバリバリという機銃の音に、これが戦争かと驚きました。北伊豫駅が狙(ねら)われたのです。後で聞くと、北伊豫駅の西側に停車していた貨物列車が狙われたとのこと(注5)、また駅待合室の天井には当時の弾痕(だんこん)が今も残っています。

司会 以上で「戦時中のくらし」を終わります。引き続き「終戦後間もないころのくらし」に移ります。

(注1) 国民服令と衣料切符『北伊予の伝承8』より

写真15 男子のゲートル(久万高原町山村展史館)

写真15 男子のゲートル(久万高原町山村展史館)

写真16 国民服と水筒(松山市平和資料館をつくる市民の会「第11回平和展」より)

写真16 国民服と水筒(松山市平和資料館をつくる市民の会「第11回平和展」より)

戦時色が一段と強まる中、昭和15(1940)年の「国民服令」により戦時下の男子の服装として、カーキ色(黄色と茶色の混じったような、くすんだ枯葉色。旧陸軍の服装に用いられたため国防色といわれた。)の国民服が正式に指定された。さらに、昭和17年には標準婦人服の制定、翌年には繊維の節約のために「戦時衣料生活簡素化」が決定され、女子の制服は作務衣(さむえ)のようなへちま衿(えり)の上着ともんぺ姿が一般化した。国民服は冠婚葬祭(かんこんそうさい)にまで通用したのである。昭和18年ごろになると国民服は平常化し、服装はカーキ色一色になった。

一方、昭和17年には、衣料事情が極度に悪化し、全国的に衣料品の「切符制」が実施された。衣料切符は点数制で、一人1年当たり都市部では100点、郡部では80点と決められた。人々は背広50点、国民服32点、ワイシャツ12点、もんぺ10点などの点数とお金と引き換えに衣料品や靴などの日用品を入手した。外出着は下着にいたるまで名前を書いた布を縫い付け、頭には戦闘帽、足元にはゲートルを巻き、男女とも水筒を携帯し、防空頭巾(ずきん)や非常用品携行の戦時態勢が義務付けられた。

(注2)済川富代さんの手記「学徒動員」より抜粋

昭和18年10月に男子大学生の学徒出陣があった。昭和19年敗戦色の濃くなった9月、私たち松山高女学徒にも動員が来た。一年上の四年生が今治へ、三年生が尼崎へということになった。低学年の三年生はなるべく近いところにという計らいで四年生より先に私たち三年生は今治へ行くことになった。

写真17 駅頭での女子学徒動員壮行会(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

写真17 駅頭での女子学徒動員壮行会(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

今治市大新田倉敷紡績今治兵器工場であった。戦時中で国民学校や女学校のときも修学旅行に行けなかったので、私たちは予想もつかない今治行きに、修学旅行にでもいくような気持ちで支度、浴衣(ゆかた)や帯まで荷物に入れた。9月8日今治に向けて出発、松山駅から今治まで一時間半くらいかかった。(中略)

女の子ばかり二〇畳に一六人の生活だから女同士難しい人間関係もあった。ただでさえ物資不自由な時節、食べる物、飲む物、着る物、日用品すべてに不自由しホームシックになることも多かった。白いユニホームに親が着物などで縫(ぬ)ってくれたモンペ、松山高女の校章入りの腕章、神風の鉢巻(はちまき)、戦闘帽が支給されたこともあった。靴もなくて草履(ぞうり)、下駄(げた)。下駄も抽選だった。チリ紙も配給だった。石鹸も泡立つものでなく茶色の固い物が少し。

初めは一~二時間の授業も受けられたが、その後ヤスリの使い方などを教わり工場へ。現場は13??の機銃弾(きじゅうだん)造りである。(中略)立ち仕事ばかり。油にまみれた手は冷たく、温めるものもない。機械の上にぶら下がった裸電球に手をかざすのみ。(中略)食事は食堂で三食貰(もら)ったが、長い列を作って丼(どんぶり)の蓋(ふた)の上にのったご飯(干(ほ)し芋(いも)の入ったもの)と一皿のお菜(さい)を貰った。ほとんど野菜で肉も魚もなかった。さつま芋の茎(くき)の煮たもの等。食事時には白湯(さゆ)があったと思うが、工場内にも寮にもお茶等一切(いっさい)なかった。(中略)

春になって私たちは四年生になった。一年下の城北高女(現在の松山北高校)や大洲高女(現在の大洲高校)からも動員で来られた。私たちが指導する側になって一緒に旋盤(せんばん)に向かった。城北の子とも仲良しになった。そのころから工場も6時から14時、14時から22時までの二交代制になった。(中略)

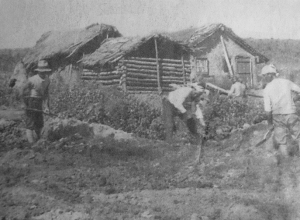

(注3)池内清内氏の「満州開拓義勇軍に参加して」『北伊予の伝承5』より

私が十六歳のとき、今でいう中学二年生(当時高等科二年生)のころは戦争も末期の状態でありました。

当時日本は食糧難であり何を買うにも切符制でした。主食はさつま芋(いも)の乾燥したものに米を少し混ぜた「芋めし」の毎日でした。

そこで受け持ちの先生が「現在日本は非常に食糧に困っている。国のため食糧増産の戦士として満州開拓青少年義勇軍に行かないか」と言われ私は志願しました。昭和十八年二月十七日でした。

高等科二年在学中、卒業を前に全校生徒に「万歳(ばんざい)、万歳」と見送られ、北伊豫駅を出発、県庁前に百八十名の者が集まり「愛媛中隊」を編成しました。

それから茨城県の内原訓練所で五十日間訓練を受け、新潟港から朝鮮の羅津(らしん)港に着き、列車で満州の牡丹江(ぼたんこう)の訓練所に着いたのが十八年の五月初めです。

作業は満州の開拓であり、大平原を相手に土(つち)起(お)こしなどの農作業が主でした。毎日毎日赤い夕陽に照らされての重労働です。冬は零下四十度の寒さの中、軍事教練や伐採作業などが続きました。

写真18 開墾作業に取り組む移民団員と住居(松山市平和資料館をつくる市民の会「第12回平和展」より)

写真18 開墾作業に取り組む移民団員と住居(松山市平和資料館をつくる市民の会「第12回平和展」より)

昭和二十年に入ると実戦同様の教練になり農作業は一切ありませんでした。六月に入りソ連が参戦し、満州の関東軍(関東州および旧満州に駐留した日本の大陸政策の先兵となった旧日本陸軍の部隊)の主力は南方に行っていて、満州は我々開拓義勇軍の先輩たちが抵抗していましたが全滅しました。あの満州での辛苦(しんく)は言いようがありません。もう戦争はこりごりです。

(池内さんは、昭和21年10月コロ島を出港、博多経由で無事帰国しました。)

(注4)済川富代さんの手記「松山空襲」より抜粋

昭和20(1945)年7月26日午後9時過ぎ、私は脚気(かっけ)のため学徒動員で派遣されていた今治工場から休暇を貰(もら)って松山に帰っていた。

私は疲れて早く床に入っていた。突然空襲警報のサイレンが鳴り渡る。「富代さん早く起きんと空襲じゃ。」と母は急いで一斗缶(いっとかん)に入れたお米、食料品を裏の防空壕(ごう)に運ぶ。私は毎日今治で山までの退避に疲れ、松山なんか工場もないのに焼かれるはずがないと蒲団(ふとん)をかぶった途端、物凄い炸裂音(さくれつおん)、これはただ事ではないと跳(は)ね起きて頭巾(ずきん)とモンペ、バケツを下げる。

古町(こまち)から平和通りにかけて次々と火柱が上がる。あまりにも近いのでバケツに水を汲(く)んで消火体制に入る。暗闇(くらやみ)の中から「早う逃げんと逃げ道が無くなるぞう。」と言う男の人の声に我にかえる。その途端(とたん)無言で母は走り出す。私も後から走る。四つ角から西へ、阿沼美(あぬみ)神社へ、境内を抜けて西へ。萱(かやまち)は製材所があってもう火の海、阿沼美神社の境内に走り込んだとき、今通った鳥居に爆弾が落ちて火柱が上がった。一〇秒ほど遅かったら通り道がなくなるところだった。母は無言のままひたすら走る。味酒(みさけ)小学校の西の方だったと思う。7月初めに植えられた水田の中、ちょうど蓮根(れんこん)田があって蓮(はす)の葉の陰に潜(もぐ)り込む。水田に落ちる焼夷弾(しょういだん)、シュルシュルと焔(ほのお)が燃える。蓮の葉陰で念仏を唱える声も。街は真っ赤に燃え盛る、空も真っ赤、時間の経過は分からない。(中略)

後から聞いた話、戦災のあった翌朝、松山から戦災者が重信川に架かる中川原橋を北伊豫へ南伊豫へと親類を頼って歩く人の姿が絶えなかったそうだ。(中略)

写真19 空襲で焼失した松山市街地 中央が松山城とお濠、右は国鉄松山駅、左斜めは石手川(松山市平和資料館をつくる市民の会「第11回平和展」より)

写真19 空襲で焼失した松山市街地 中央が松山城とお濠、右は国鉄松山駅、左斜めは石手川(松山市平和資料館をつくる市民の会「第11回平和展」より)

(注5)三好正氏の「敵飛行機北伊豫駅爆撃」『散華と追想』より抜粋

北伊豫駅が攻撃目標になったのはなぜだろう。七月二十六日松山市が空襲されたため、水道が止まり松山駅では列車に給水が不可能になったので、北伊豫駅で給水するため(北伊豫駅西の泉-新泉-より消防ポンプにより給水した)多くの列車が停車するようになり、松山空襲の翌々朝の七月二十八日、これを目標に爆撃したのであった。

しかし、幸いにも列車、駅舎ともに無事で、その付近に多数の砲弾が投下されたのである。その一発は駅の西の加藤平氏の牛小屋を直撃し飼牛は犠牲となって爆死した。もう一発は農協の一号倉庫の南西の隅をえぐり、線路西の畑の中に投下された。あとの一発は駅の西のポンプ小屋に命中し、これを木端微塵(こっぱみじん)に粉砕した。このとき枡形(ますがた)のコンクリート製の水溜りに避難していた駅員が奇跡的に助かったという話も聞いた。

最も被害が大きかったのは、駅から三百メートルほどの距離にある加藤英壽氏の家である。家に直撃弾を受け、屋根は撃ち抜かれ、戸・障子は三メートルから五メートルも吹き飛ばされ、瓦や木材など散乱し、足を踏み入れる空地さえないほど破壊されたのである。(中略)

北伊豫駅爆撃は、一日に四回も行われたが、その間友軍機は一機も飛び立たず、敵機の思うままに爆撃を許したことは如何にも残念なことであった。友軍が戦力を使い果たして、吉田航空隊には一機も飛び立てるものがなかったのである。(中略)

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]