本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 座談会「戦後七〇年 北伊予のくらしを辿る」 終戦後間もないころのくらし

発行:

二 終戦後間もないころのくらし

終戦後間もないころとは、昭和20(1945)年8月15日の敗戦の詔書(しょうしょ)から25(1950)年まで約五年間を指します。

敗戦の虚脱状態の中、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による一連の民主化政策が実施され、価値観が大きく転換しました。

人びとは、極度のインフレと食糧難に苦しみながらも配給と代用品などで物資不足を補い、不自由なくらしの中でも、明日への希望を抱き、励まし合い、死に物狂いで必死に生きた時代です。

それでは、これから「終戦後間もないころのくらし」についてお聞きしたいと思います。

1 玉音放送を聞いての心境について

司会 最初に、皆さんは昭和20年8月15日の戦争終結の天皇の「玉音放送」(注6)を何歳の時どこで聞かれ、その敗戦というショッキングな事態をどう受け止めましたか。その時の心境を一言ずつお願いします。

八束 終戦の玉音放送は、軍隊と申しますか所属部隊の移動中に聞きました。とぎれとぎれの玉音放送を聞いた覚えがございます。これで今までのような苦労が終わったなと思う一方、連合軍が進駐してきてどんなになるかなあという心配もありました。

松田 私はこの折には南京におりましたが、原爆が落ちたなら、もう日本は全滅し誰も生きていないだろうということで、この中隊の行きつく所に住もうじゃないかと考えたものでした。日本に帰り広島に降り立ち原爆の落ちたところを初めて見ましたが、中国で聞いた時には、日本はもうゼロじゃと思いました。

伊賀上 終戦のあの時は、家のラジオで聞きました。そしてその前に、あのビラ(米軍機による終戦の告示)が落ちたでしょう。すごい、飛行機からビラがバラバラバラバラと落ちてきた。そこで近所の人 四、五人が道路の端で「これで戦争も終わったんじゃなあ。」と言うていました。また近所の男の子が、「わしらはこれから予科練(海軍飛行予科練習生)に行くようになっとるんじゃ。なんで、なんでこんなになったのじゃ。」と話していました。それから間もなくして終戦の放送を聞きました。

写真20 昭和天皇がラジオで終戦の詔書を読み上げた玉音法雄の原盤(原盤の二枚組と三枚組、それが入っていた缶)

写真20 昭和天皇がラジオで終戦の詔書を読み上げた玉音法雄の原盤(原盤の二枚組と三枚組、それが入っていた缶)

武市 満州におりましたので、玉音放送は聞いてないんですけど、戦争が終わったというのは何となく周辺の雰囲気で、感じたような、感じないようなで、あまりショックはなかったように思います。

神野 当日、8月15日は、友達と例のごとく北伊豫駅の西にあります徳利(とっくり)泉じゃったと思います。その泉で泳いでいた時に、大切なラジオ放送があるから帰ってこいと呼ばれ、自宅に帰りラジオを聞いたのですが、雑音が多くてなかなか聞き取りにくい上に、内容を聞いても国民学校六年生では、ちょっとこの中身は理解しえない。今日もコピーを持っているのですが、今読んでもなかなか理解できないぐらいな終戦の詔書(しょうしょ)でございます。で、おふくろが、「とにかく戦争に負けて戦争は終わった。」と言うのが結論でございます。その話を聞いて私自身が一番ショックでした、自分の将来は海軍の軍人になるのが夢でございましたので、ああ、自分のこれから進む道が閉ざされたんだなあと思い、お先真っ暗だと感じました。

田中 終戦の天皇陛下のお言葉は、自宅で姉婿(あねむこ)と一緒にラジオで聞きました。怖さや負けたという気持ちよりも、ああこれで空襲がなくなって静かになるという印象でした。

ちょっと原爆の話をしたいのですがよろしいですか。原爆の話は、いろいろとお聞き及びのことと存じますが。私の聞いた話をちょっと聞いてください。

私の先輩で三菱重工広島造船所の総務部長を務めておられた人に聞いた話です。ちょうど、原爆の投下された当日、総務部の部下一六名を広島の国鉄の駅へ勤労奉仕に通常どおり行かせたそうです。ところが、とんでもない爆弾が落ちたというので、すぐ帰るよう使いを出し全員呼び戻しました。一六人とも元気で何もなく普通のとおり帰ってきて、「良かった、良かった。」ということでした。ところが翌日二人会社に来ないのでどうしたのじゃろうと家に行くと、もう、とんでもない体調になりその晩亡くなった。その次の日二人が会社に来ないので、おかしいと思ったら、同じように亡くなった。その繰り返しで、二週間ぐらいの間に一六人とも、無残な死に方をされた。これは言葉では言い表せないことでした。最初の二人が亡くなった時に、後の一四人についてはそれぞれ気をつけるよう、すぐに病院に行くよう話をしていた。病院では異常がないと言われたそうです。しかし、非情にも二週間ぐらいの間に一人欠け、二人欠け、一六人全員亡くなった。原爆が落ちた時は、会社に帰ってきて、全員元気で普通の顔だった、早く帰ってもいいよと言ったが定時まで勤めて、じゃさよならと元気で帰って行った。翌日からの悲惨な状況は語り尽くせません、原爆の恐ろしさを強く感じております。

水口 玉音放送につきましては、当時、私は19歳で農事試験場に勤務しておりました。当日は土曜日だったと思います。昼の汽車で松山から北伊豫に帰り、駅に降りると玉音放送があるらしいと聞き、「玉音放送とて、天皇陛下が今頃何を言うのだろう。もっと頑張れ、と言うのかな。」くらいに思いながら家に帰りました。放送はその間だったので私は実は聞いてなかったのですが、後であれは終戦の話だったと、聞かされて、まさかそんなこと、と思ったのが実態でございます。

私も当時、重砲兵を志願して内定しておったんですが、召集がなかったもんで行けなかったことで、戦争は厳しい状況と感じていました。しかしまさか戦争がなくなるなんて、信じられず、話にならん嘘(うそ)みたいだ、と思ったのが実態でございました。

篠崎 ちょうど15日の日はやぶ入りでしたので、母に連れられて妹を乗せた乳母車を押して母の実家に出向いていましたら、五人ほど固まっており、また10メートルくらい先に数名がかしこまっており、あっちこっちに人が集まり、噂(うわさ)をしていました。そこで終戦を初めて知りました。この時、「戦争ぐらい怖いものはない。どうして、ああいうふうな戦争が起こったもんじゃろか。」と、私、物苦しさがありました。

渡部 私は、小学校一年生の時、家で聞きました。父親が戦争に負けたと言ったんだけしか心に残っていないんです。当時は国民学校一年生で、学校に行きよるときに空襲があったら帰れと言われ、何回も途中から引き返して家に帰った覚えがあったので、ああ、これで戦争が終わったから途中で帰らんでようなったなあと思ったことが残っております。放送を聞いて、負けたとか戦争の被害がどうなのかとかは一切出てこなかったと思います。

三好 大変申し訳ありませんが、全然覚えてないし、私も小学校一年で渡部君と同じやったんですが、家庭内に男親や男子がおらなんで、おふくろだけやったから、そのような会話もなく全く覚えてないんです。

西影 新居浜の職場で先輩から通訳付きで聞かされました。びっくりしました。大ショックでした。もう、なんか、「人生を変えないかん。ここにおってはいかん。」と思い、早速その月に会社を辞めて北伊豫に帰ってまいりました。

丸山 ちょうど、夏休みじゃったので、兄や姉と一緒にラジオを聞きました。ラジオの音が悪いのと、言葉が全然分からないので、ちょっと買い物に行ってと言われて出掛けた帰りに、近所の先輩でニュースとか世論に詳しい人に出会い、あんた戦争終わったんで、と聞かされました。ほう、と言うたばかりで、悲しんでいいのか喜んでいいのか分からないまま家に帰りました。

深沼 私も同じく小学校一年生で、その時の気持ちというのはほとんど記憶にないんです、怖いとか、悲しいとかはありませんが、情景だけ覚えております。大人たちは家の中で聞いたようですが、私は、縁側にいて聞いていません。中の大人たちは泣いたり寂しそうな表情でした。

升田 私が、玉音放送を聞いたのは松農(愛媛県立松山農業学校獣医畜産科)二年生(16歳)の時でした。校長官舎裏側の運動場に続く広場に土下座(どげざ)をして、天皇陛下の戦争を終わるという放送を聞きました。大変ショックを受け、獣医の見込みがないということで、松農を卒業後、教員を目指して愛媛青年師範学校に入学しました。

司会 戦時中、外地に送られたお二人は、終戦後内地に帰られるまでのことをお話しください。

松田 日本に帰還したのが終戦の翌年の21年(1946)年4月でした。上海からすし詰めの貨物船で博多港に着きました。そこで、上司から二〇〇円(同年の米1俵=60キログラムの値段は二二〇円)をもらいました。お金をもらったのは入隊して初めてのことでした。

博多から列車で広島に降りると街が焼け野原になっており、宇品(うじな)港までまっすぐ歩けました。宇品港から今治へ、今治から国鉄で北伊豫駅に着いて、我が家へ帰る途中、小学校の同級生に会って、「少し帰還が遅かったのう。」と声をかけられた。自宅に着くと、兄(長男)の遺影が飾ってあった。また次兄が負傷兵として帰っていた。三番目の私が家業である農業を継がないかんと覚悟しました。父親は息子三人も戦争に取られたため本当に苦労したと漏(も)らしていました。

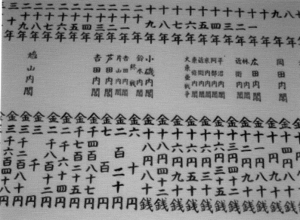

写真21 米の値段表

写真21 米の値段表

武市 神崎に引揚げてきたのは、終戦一年後の昭和21年(1946)8月でした。終戦後、居住地域で引揚命令が出るまで留まっていました。官舎はロシア兵と八路軍(はちろぐん)(日中戦争時、華北方面で活動した紅軍(中国共産党)の軍隊)の監視下にありましたが、危害を加えるようなことはありませんでした。

敗戦の武装解除後、捕虜(ほりょ)収容所から脱走した六人の日本軍人を母は官舎に一晩泊めたそうです。そのことは平成元年に出版された紙本徳之助氏(現大洲市青島出身)の手記『逃亡記』に、決死の逃亡一年半の記録として綴(つづ)られています。

引揚命令が出てから行動を開始し、最後に住んでいた海城から陸路すし詰めの状態の無蓋(むがい)列車で葫蘆(ころ)(コロ)島(港)に集められました。ただ、凄(すご)く水が飲みたかったことを今も鮮明に覚えています。中国のコロ島から日本の舞鶴へ引揚船で何日かかったか(注7)は、よく覚えていません。母は四人の子どもを連れてかえったのです。生まれたばかりの赤ちゃんがいたので必需品のオムツだけを持って帰ったと思います。引揚船が舞鶴に着いた日に、満一歳の誕生日に妹が亡くなりました。母の栄養失調が原因でした。舞鶴に上陸したあと火葬し、神崎の墓地に埋葬できたことは不幸中の幸いでした。多くは水葬といって船上から海へ投げ入れられていました。

写真22 コロ島から引揚船で着いた舞鶴港(舞鶴のホームページより)

写真22 コロ島から引揚船で着いた舞鶴港(舞鶴のホームページより)

上陸後、母が栄養失調で舞鶴の病院に入院することになり、私たち子ども三人(兄9歳、私7歳、弟3歳)は引揚者専用の森寮(注8)に収容され、一か月くらい生活したでしょうか。母恋しさのあまり、母の入院している病院へ行こうとして道に迷ってしましました。舞鶴の町で親切に声をかけてくださり病院まで連れて行ってくれた若い女の人がいました。その方のお母さん(吉岡ゆきさん)と母は、吉岡さんが亡くなるまで文通を続けていました。

その後、父の長兄が迎えに来てくれ、父の故郷である神崎に落ち着き、兄と私は二学期から北伊豫小学校に転入しました。父は軍人でしたのでシベリアに抑留され、昭和23(1948)年6月頃帰還がかないました。父の帰るまでの二年間は、母にとって一番苦しい時期だったと思います。子どもを育てるため初めての慣れぬ農作業をし、日銭(ひぜに)をかせぐため土木作業や給食の調理員もしていました、口には言い表せないほど大変だったでしょう。親子四人六畳一間の生活、風呂は貰い風呂、ノミや蚊に悩まされました。

2 食生活と衣生活について

司会 次に終戦後、一層悪化した食生活と物不足についてお聞きしたいと思います。ちょうど、物価統制令下における食糧、衣料など生活用品の調達・確保についてお願いしたいと思います。切符制、あるいは配給制、外食券など、また、ヤミ市、ヤミ米(正規の取引に寄らない市場、米)、物々交換、買い出しなどのタケノコ生活(竹の子の皮をはぐように衣類などを一品ずつ売って生活費に充てる苦しい暮らし。ここでは着物などを売って食糧と物々交換して生活すること。)の時代だったと思います。これにつきましては、当時、直接台所を預かって苦労された女性の皆さんにお伺いしたいと思います。(注9)

写真23 松山市駅前のヤミ市(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

写真23 松山市駅前のヤミ市(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

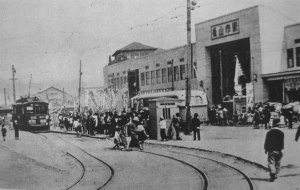

写真24 昭和25年ごろの松山市駅前(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

写真24 昭和25年ごろの松山市駅前(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

伊賀上 物々交換はやっぱし、お米とお魚類、竹輪(ちくわ)など海産物を長浜方面から売りにくるかつぎ屋さんと交換していました。衣類については、母はお裁縫(さいほう)ができるし私もボツボツ服など縫っていましたので、仕立て直しして着ていましたからほとんど買ったものはなかったです。毛糸だけは手編みがしたいので、切符制の時は買ったり、物々交換で手に入れたりしていました。ですので、ほとんど衣類も、食べるものも、自分でおうどんなども打ったりしていましたので買うものはない生活でした。

写真25 かつぎ屋さん(予讃線 昭和28年ごろ 『まつやま市民の戦中・戦後』より)

写真25 かつぎ屋さん(予讃線 昭和28年ごろ 『まつやま市民の戦中・戦後』より)

司会 女性の方で女性と子どもの服装について何かありませんか。また、いろんな衣料の再利用ですが、昔の着物を洋服に仕立て直したり、もんぺを縫ったりなど、お話しいただければと思います。

武市 私たちは、着の身着のままの引揚者でしたので物々交換するにも交換するものがなかったので、母は何もできなかったと思います。子どもたちを育てるために三反(30アール)ぐらいの田んぼを借りて農業をしていました。稲を刈った後に、タニシがたくさんいました。今の真っ赤な卵を産むのではなく在来のタニシを捕ったり、竹筒に袋を付けた網でイナゴを捕って、どんな食べ方をしてたか覚えていませんが、栄養のタンパク源としてそんなものまで食べざるを得なかったのです。ヤミ米は対象になるものがなかったものですから、全く経験がありません。とにかく、一日一日食べることで精いっぱいの生活でした。

篠崎 戦時中にはお米を作っても、一人当たり何??と決められて、後は供出(きょうしゅつ)させられていたんです。ある時、どぶ酒を造っていたら、方々警察が調べに来て、便所に置いていたのが見つかって押収されたので、早く便所に捨てなさいと近所の人が進言してくださったことがあった。また、当時はお砂糖の一袋もなかった。今思うとかわいそうに思います。甘いものが食べたくてズルチンやサッカリンを使ってパンを作ったりしましたが、分量を間違えると苦(にが)くて、あれは毒に近いもんじゃないかと思いました。それくらい食べ物に不自由しました。そして衣類、衣料品などは母の支度が良かったもので、それを壊して裾裏(すそうら)の八掛(はっかけ)(着物の裾裏につける布)を外してもらい、私もまだ子どもでしたが、近所の方が「教えてあげるからキレ(布)を持っといで。」と言ってくれたので、裁断をしてもらって自分で手縫いで縫い上げて親戚や方々へ着ていった記憶があります。

写真26 米の供出風景(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

写真26 米の供出風景(『まつやま市民の戦中・戦後』より)

丸山 私の場合は、あまり記憶がないのですけど、母親は大変苦労したんだろうと思います。私には姉もおりましたし、叔父とか叔母がおりましたし、母の姉妹も近くにおりましたので、その人たちと一緒に譲り合い、仕立て直しをしたり、下駄を作って鼻緒を縫ったり、また近所の人といろいろなものを作ったり、お互い教えたり教えられたりしていました。私は姉がいたので、「いつも、お古ばっかり着せられていやじゃ。」とよく言っていたのを覚えています。仕立て直しは今でもしたいのですが、そういう時代でもないので捨てようかと思いますが惜しいですねえ。ヤミ米のことでは、警察に追われて、「かくまってくれ」と誰かが家に飛び込んできたりしたことがありました。

司会 カーキ色の国民服や払い下げの軍需品だとか外套(がいとう)、普段着にはドテラなどを着ていたと思うんですが、男性の方に当時の服装についてお聞きします。

八束 衣料につきましては、私が終戦後の最初に着たのがホームスパン(再生した太い糸でつむいだ布)のオ―バ―だったと思います。そのほかにはあまり、記憶がないんです。襦袢(じゅばん)などは、肥料袋などを洗って仕立てて着ていました。小学校のテントなども、それでやりよったと思います。

藤野 戦後の状況については全く記憶にございません。うちの家は、女家族で農業をやっていました、当時の食事はイモ粥(がゆ)でお米がちよっぴり入ったお粥で過ごしておりました。

写真27 カーキ色の国民服と戦闘帽とへちま衿(えり)の標準服(『北伊予の伝承8』より)

写真27 カーキ色の国民服と戦闘帽とへちま衿(えり)の標準服(『北伊予の伝承8』より)

司会 特に何か話しておきたいということがありましたら、どなたかお願いします。

水口 物資不足についてですが、私は当時、郡中(現伊予市)の食糧事務所におったんですが、衣料品の配給がありまして、生地(きじ)をもらって大喜びして、早速、背広に仕立ててよく着ました。そして、結婚してから、女房が服の整理をしていたとき、「お父さん、これ、背広ててなんぞなドンゴロス(米、麦を入れる茶色の布袋)みたいなシナマイ袋で作っとるがね。」と言いましたが、そういう生地の配給でも、大変うれしかって長く着たのです。戦後の物資不足はそんなもんでした。

升田 農家であったから子どもの頃は麦飯(めし)でしたが、米飯になってからはそれほど苦労をしたことはなかったと思います。

司会 ほかにございますか。

田中 私は、特に不自由だったという記憶は全くなかったです。ただ、さっき司会者が言われましたが、あのドテラはよく着せられました。あれは非常にいいものですね。今でも冬は暖かくていいもんですけど。それと防空頭巾(ずきん)(戦中の頭部を保護するための綿入れの頭巾)は、当然戦争中は必需品でしたが、戦争が終わってもよく被(かぶ)りました、あれは温かくて防寒具として大いに役立ちました。

それと、食べ物の話ですが、先ほどイナゴの話がありましたが、イナゴの食べ方は、取って竹筒に入れて帰ってそのまま熱湯で湯がいて乾燥させて、これを煮つけてつくだ煮のようにしますと非常においしく日常のタンパク源としてよく食べました。

それと、すごいことがありました。おいさんの家に牛が二頭おった。ある日、学校から帰ると、「おまえ、ちょっと行って、おいさんとこの庭を見てみい。」と言われた。行ってみると人が大勢集まっていた。何をしておるんだろとのぞいて見ると、牛を殺して、さばいて「皆で肉を好きなだけ持って帰れ。」と、こんなこともあった。家で飼っていた牛、豚を自分とこでさばいていた。それから、鶏、ウサギはよく食べました。食べることには不自由をした記憶はありません。

三好 近所に疎開児童やひとり親の子もたくさんおったので、父が亡くなってからもさびしさを感じることはなかった。疎開してきた人にイナゴやオオバコを食べることを教えてもらった。タニシはよう食べた。ツンバナやスイジ、野イバラの芯(しん)も食べた。農家なんで、家で作ったものだけでも食べ物はあったし,皆な同じように貧しかったので、貧しいことを恥ずかしいとか、人をうらやましいと思ったこはありませんでした。このことで、頑張りや連帯感が養われ、生きる力が強くなったと思います。今思うと、引揚げてきたり、疎開してきた人たちはもっと苦しかったろうと思います。

3 終戦直後の住宅事情について

司会 続きまして、戦後の住宅事情についてお聞きしたいと思います。特に、疎開されて定住された方、あるいは復員されたり、引揚げて帰ってこられた方にお聞きしたいと思います。

田中 昭和19年の秋に家を建てることになりました、父親がいなかったのに、どのようにお金を工面したか知りませんが。建築確認を申請すると、新しい木材は使用できない規制がありました。そこで、ある古民家を買ってこれを解体して、表面の見える所だけは古い木を使い、上の方とか裏の柱とかには新(さら)を使いました。その材料は北条の叔父さんの山から切り出して使ったようです。19年に出来ていたので住宅に気を遣うことはなかった。ただ、生活する上で、焚(た)き物(たきぎ)がなく、麦藁(わら)で風呂を沸かしました。パッと燃えてすぐ終わる。藁は麦藁よりはちょっとは持ちがいいが、焚き口に付いとらんといかん。特に母親が、ご飯を炊(た)くのに大変不自由をしていたという記憶があります。

写真28 かまどの焚き口と火吹き竹(久万高原町 ふるさと旅行村)

写真28 かまどの焚き口と火吹き竹(久万高原町 ふるさと旅行村)

司会 神野さん疎開されて帰ってこられてからの住宅事情についてお願いします。

神野 疎開して帰った当時は、伯父の家に居候(いそうろう)しておりました。戦争が終わりまして、父親が復員して帰ってくることになり、いつまでも伯父の所に居候しているというわけにいきません。そこでまた伯父の世話で土地を分けていただいて、父親ともども、基礎工事は自分でできるところは父親と二人で石などを運んだりした記憶がございます。こうして、伯父のお世話があって新しい家ができたと心から感謝しております。

4 戦後の農家のくらしについて

司会 続きまして、戦後の農家のくらしについてお聞きしたいと思います。米や麦の強制供出、保有米のこと、それから当時、農作業で子どもが重要な労働力であったことなどです。また、農家のくらしの中での副業について、俵やムシロ、縄(なわ)などの手内職(てないしょく)、それから伊予がすり(註10)の賃織(ちんおり)が行われていたと思います。そのようなことについて、お聞きしたいと思います。また、農家にとっては重大な農地改革についてもお願いします。

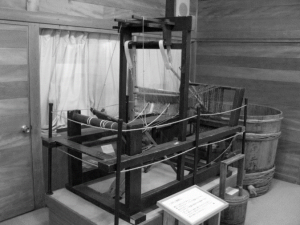

水口 農家では当時から縄ないをしよったんです。縄ない機械じゃなくて、手で藁をかまして縄をなっておりました。その頃は、農家ではどこの家でもやっていました。私らもやりました。また、女の人は、伊予がすりを織る機(はた)を借りてドンドン織っていました。

そして「強権発動」ということがしきりに出よりますが、私は当時食糧検査所におりましたが、県の出先の伊豫の地方事務所の経済課長ほか二人と経済連の方一人、食糧事務所からは私が行くことになり、五人が検査指定に指名されて中山から広田を順に回り、供出を予定どおりしてない人に、「足らんでしょ、出してください。」と言う。「ないんです。」と言うたら否応(いやおう)なしに納屋や蔵(くら)を探す。現物があったら、たとえ一斗(15キログラム)の米でも、報謝米(ほうしゃまい)(供出免除米)でも、「これあるじゃないか。」と供出させていた。そのような経験をしました、それぐらい米の管理については厳しかったのです。

写真29 自家製のムシロや俵を編む(久万高原町 山村歴史館)

写真29 自家製のムシロや俵を編む(久万高原町 山村歴史館)

写真30 伊予がすりの手織り機(久万高原町 山村歴史館)

写真30 伊予がすりの手織り機(久万高原町 山村歴史館)

司会 この農家のことについて、何かほかにありましたらお願いします。

渡部 私の家は農家でございました、そこで、私が育った状況を分かる範囲でお話させていただきます。当時の農家は大家族で自給自足が中心じゃなかったろうかなあ。どの家でも、当時は他所(よそ)から帰られた人がいたり、産めや増やせの政策があったので子どもがたくさんいました。子どもをたくさん産むと国から表彰されるという話も聞いたことがありました。私も兄弟が六人いるのでございます。

農家は自分の家で、米、麦、粟(あわ)、トウモロコシ、サトウキビなんかを自作して、それを使って味噌(みそ)、醤油(しようゆ)から砂糖まで自家生産していました。それから、終戦直後には私の家が農家でしたから、松山からどこかの奥さんだろうと思われる方が着物や帯を持って来られて、お米や麦と交換してあげていました。その折、遠くから来られたんじゃからとサトイモをあげたら大変喜ばれ、「帰るのに茎が邪魔になるから切って捨てておきましょうわい。」と言ったら、「その茎も頂けますか。」と言われ、聞くと「食べます。」と言って大事そうに持ってかえられたのを覚えております。

それから、イナゴ、ウナギ、ドジョウ、カニなどを獲(と)るのが子どもの頃の遊びでもあり仕事でもありました。また、家庭での子どもの手伝いは、一人前の働き手のように使われました。ですから、朝、学校へ行くまでに牛の世話や鶏の世話をし、帰ったらまた牛や鶏の世話をするのが、子どもの仕事でした。そのほか、田んぼに行くと、当時は今のような機械じゃございません。牛を引っ張って、田んぼを鋤(す)いたり耕したりする時の牛の世話をしたり、父親が買ってきた薪(たきぎ)を割っていた覚えがございます。子ども一人一人がそれぞれの役割を持っておりました。風呂に関していえば、五(ご)右衛門(えもん)風呂(かまどの上に丸型の鉄の桶(おけ)を据(す)え付けた風呂)でしたので、姉が井戸からバケツで水を汲(く)んで風呂に運び沸かしておりました。焚(た)き物は、麦藁(むぎわら)でございました。このような農家の生活をした一人でございます。そんなことが頭に残っています。

西影 私は、三反(30アール)余りの兼業農家をやっておりました。当時、農業が本職じゃないもんですから俵を締めるのに苦労しました。当時の麦はまだ俵であったと思うんですけど、その後、米から袋に変わりました。やれやれ、うれしかったです。まあ、三反余りの兼業でしたけれど、やっぱり一、二俵はヤミ米で売っていて、自分の給料より高額じゃった記憶があります。

升田 田んぼが四反ほどあったんですが、なんとか自分でやらないかんと機械を買ったんですが、家族だけではやれず、他人に来てもらって、稲こぎ等してもらっていた覚えがあります。

農家にとって大事なことは、農地改革(注11)ですな。大地主は困ったでしょうが、小作人は大喜びでした。

松田 私が兵隊の折に考えていたことと帰ってから考えたこととは、大分違いました。兵隊に行ってた時は、「これほど難儀をしておるのじゃけん、農業は一人で十分やれる」。という意気込みがありました。その後機械化時代になって、人より早く機械化を進めて皆に早く追いつかにゃならんと、そのためには一生懸命働かないかんと思ったことが、今頭に残っております。

5 戦後の新教育制度について

司会 引き続きまして、教育制度についてお伺いしたいのですが、軍事教育時代の国民学校から、GHQによる六・三制に変わりました。この新制度の小・中学校、それから男女共学のこと、学校給食などについてお話していただけますか。

神野 学校教育も制度の変革が大変激しかったんですが、旧制中学二年の時、昭和22(1947)年に六・三制が実施されました。新制中学が誕生するとともに、旧制中学はそのままで後輩は入ってこないため、卒業するまで最下級生になっておりました。その後、またいろいろと教育制度が変わりまして、学校名も松山第一高等学校であるとか、なんとか併設中学であるとか、知らぬ間に変わりましたけれど、昭和25年、高校の再編成と、それから地域性によりまして、松山東高校、松山南高校、松山北高校の三つができて、国鉄の下り線はともかく南高校に行けということで南高校に強制的に通うことになりました。そこで初めて男女共学という形になりました。それまでほとんど女性とものを言う機会もなかったため、学校を卒業するまで二年間の間に、一回ぐらいしか、女性とものを言ったことはなかったと記憶しているんですが。我々の時代は、男女七歳にして席を同じゅうせず、ということでございまして、なかなか雰囲気的にも慣れない時代で、戦後の教育制度の大きな変革の渦中(かちゅう)にあった旧制中学校、高校時代だったと、自分では考えています

八束 終戦後に復員してきまして、青年学校がまだございました。その青年学校を終了した年に新制高校ができたように思います。その後、高校の再編成で松山南高校と松山工業高校、伊予農業高校の三校が統合して松山南高校となりました。私は、伊予農業の定時制へ通っていたのですが、結局、卒業は松山南高校でした。

司会 小学校時代の給食などのお話をしていただけますか。

深沼 給食の記憶はですね、小学校四年だったと思うんですが、ララ物資(公認アジア救済機関。昭和21(1946)年アメリカの宗教・労働団体により組織されたアジアの生活困窮者(こんきゅうしゃ)の救済を目的としている。)の脱脂粉乳の給食が始まったんです。今の給食と違って栄養補給だけということですけれども。始まった時、「皆な、なんか入れるものを持ってきなさい。」と言われ、それぞれ持ってくるんですけれど、その当時はみんな入れる器がないものですから、いろんなものを持ってきました。私も茶碗(ちゃわん)をですね、一つ何とかもらって、その茶碗で給食のミルクを飲んだ覚えがあります。当時は脱脂粉乳ですから非常に臭くてまずいと言って、よう飲まない連中がおりました。でも私にはごちそうでした。飲めない人の分は頂いて飲みました。おまけに言えばその茶碗を割ったんです、親に代わりをくれと言えなくて、なんとその茶碗を飯粒でくっつけたら、くっついたんです。飯粒でくっつけた茶碗をしばらく使いまして、その翌年にはコップを買ってもらったんでけど。一つ一つ苦労しながら、また、まずいと言いながらも、私にとっては結構な脱脂粉乳でした。

6 終戦直後の娯楽について

司会 最後になりますが、戦後のすさんだ心を癒(いや)し、生きる希望と勇気を抱かせてくれた娯楽についてお伺いしたいと思います。ラジオや映画で「りんごの歌」「鐘の鳴る丘」「啼(な)くな小鳩よ」などが流行(はや)った時代でございました。それから、社交ダンスやパチンコの流行、学校から映画や芝居、サーカスを見に行ったことなど、お話しいただければと思います。

写真31 「鐘の鳴る丘」の表紙(『戦後50年』毎日新聞社より)

写真31 「鐘の鳴る丘」の表紙(『戦後50年』毎日新聞社より)

八束 松山南高校農業科に通っていたときに学校から引率されて「青い山脈」を郡中の劇場に見に行きました。

伊賀上 松山の映画館が焼けてしまっていたので、三津まで歩いて映画を見に行ったことを今思い出しております。あの頃は、「愛染かつら」などいろいろな歌が流行っており、映画をよう見に行きました。また神崎座(注12)にも行ったり、徳丸では村芝居に出て踊りをようしました。思い出の一つです。

二宮 学校の帰りに、大街道の新栄座へときどき映画を見に行きました。館内に隙間(すきま)があり光が入って全然見えなかった覚えがあります。

水口 終戦後で思い出すのは、当時、私の事務所が南町にあったんで、昼休みになって弁当を食べると、すぐに電車に乗って大街道へ行ってパチンコするんです。どうじゃった、こうじゃったとしゃべりながら一時には帰りましたが、そうして昼休みを楽しんでおりました。それから五時前になると、上司が「よい、今日どうぞ。」と言うて、お酒の話です。上司に逆らうわけにいかず、ついていって酒を飲む。私も嫌いじゃないので付き合って帰ってみれば、女房はええ顔せんわな。そういう事もありました。

写真32 芝居小屋から映画館に改装した新栄座(昭和25年ごろ 『まつやま市民の戦中・戦後』より)

写真32 芝居小屋から映画館に改装した新栄座(昭和25年ごろ 『まつやま市民の戦中・戦後』より)

司会 神崎座とか大坪座で映画や芝居を見に行ったお話などお聞かせ願えたらと思います。

武市 北伊予小学校から四キロメートルほどあるんですけど、松前の大坪座へ歩いて映画を見に行っていました。そんなにちょくちょくではなかったけれど、その中に、「モンテンルパの夜は更けて」なんかを見たような記憶があります。「青い山脈」も記憶にあります。大坪座は町内に第一と第二がありました、当時は舗装されていない土埃(つちぼこり)の砂利(じゃり)道を、ズラ―と行列で見に行った楽しい記憶があります。唯一の娯楽だったと思います。

司会 ほかにサーカスなど、見に行かれた記憶はないですか。

田中 映画と音楽はずいぶん好きで見たり聞いたりしていました。テレビが始まるまでは、松山へ自転車でよく行っていました。もちろん大坪座には学校から連れて行ってもらっていました。その中でサーカスといえば、今の伊予銀行本店のある所が広場で、よくサーカスのテントが建って開催されていまして、そこへよく見に行きました。オートバイで鉄球の中を走るのを「上手(うま)いこと落ちんもんだなぁ。」と感心し、また「手品ちゅうのは不思議なもんだなぁ。」と楽しかった記憶がたくさんあります。今でもサーカスが好きでよく行きます。

伊賀上 私は戦争が終わって最もうれしかったことは、いろんなスポーツができるようになったことです。卓球やバレーボール、野球(ソフトボール)などです。特に卓球は青年学校の頃、昼休みや勉強が終わると直ぐ講堂の卓球台へ向かっていました。また、運動場でのバレーボ―ルにもよく誘われ汗を流した懐かしい思い出です。

また、家に帰ってからは、今のようにグランドや広場がない時代でしたので、お宮の境内や稲刈り後の田んぼが遊び場でした。手作りのボールやバット、グローブで男の子の中に入って夢中で野球をしたのが青春時代の良き思い出です。

司会 当時の高校野球ついてお聞きします。

深沼 スポーツといえば復興最中(さなか)の昭和25(1950)年、第二三回全国高校野球大会において松山東高校が全国制覇を成し遂げたことです。松山はもとより愛媛県中(じゅう)が大いに盛り上り熱狂し、県民に勇気と感動を与えた明るいニュースでした。ラジオにかじり付いて必死で応援しました(松山第一高等学校=現松山東校=と松山商業高校が統合して松山東高校となっていた時代)。

写真33 松山東高校全国制覇(『松商野球部百年史』より)

写真33 松山東高校全国制覇(『松商野球部百年史』より)

司会 このあたりで「終戦後間もないころのくらし」について終わりたいと思います。引き続き「昭和20年代後半のくらし」についてお話し合いをお願いします。

(注6)玉音放送について

天皇の声で行われる放送。昭和20(1945)年8月15日正午に流れた昭和天皇が終戦の詔書(しょうしょ)を読み上げられるラジオを指すのが一般的である。

終戦前日の14日、皇居内の御文庫付属室で、ポツダム宣言の受諾(じゅだく)を最終的に決められた昭和天皇が、同日の午後11時25分、宮内省(現宮内庁)の内廷庁舎執務室で2回にわたり録音され、その原盤は長年宮内庁の金庫などで厳重に保管されている。

その玉音放送の原盤が、平成27年8月15日で太平洋戦争終結七〇年を迎えるのを前に、宮内庁が8月1日原盤レコードの音声を初めて公開した。報道機関には原盤の撮影も認めた(写真18)。

(注7)舞鶴引揚者の手記「西舞鶴の港湾に入って」『私の海外引揚』より

コロ島(港)(図1の地図○ページ参照)を出港した米国船リバティは、三昼夜航行して西舞鶴港に入港した。すぐに上陸と思ったが、検疫(けんえき)などのため、なお三昼夜停泊したままだった。停泊中の船内では素人演芸大会が開催された。(中略)

舞鶴港引揚船入港状況は昭和21年7月18日、米国船「リバティ29」という引揚船でコロ島からの乗員人数は、引揚者―陸軍427人、海軍一人、一般邦人二千百人の計二千五百二十八人である。そのうち船内死亡が二人(その一人が妹)。8月の終戦時、国外に残された軍人・軍属は三百三十万人、民間人が三百万人で、その後昭和21年末までに五百万人が帰国した。

(注8)舞鶴引揚者の手記「森寮について」『私の海外引揚』より

舞鶴市内森にあった森寮は、引揚者の家族が国立舞鶴病院に入院した人や帰郷先が決まらない人、何らかの理由ですぐに帰郷できない人たちが、一時滞在するための施設で旧海軍の宿舎が使われた。昭和22(1947)年にはシベリアからの引揚のときにも使用された。

(注9)インフレと食糧難について『北伊予の伝承5』より

戦後はインフレと食糧難に苦しめられ人々の多くは食うや食わずの生活となり、学童も弁当を机の中にかくして食べ、校庭の隅では弁当を持たない子供の姿も見られた。甘藷(かんしょ)の弁当、雑炊の弁当を持って来る者もあったり、飢えの為盗みが増えたり、栄養失調児も出るようになった。米はおろか麦があればよい方で甘藷、南瓜(かぼちゃ)の蔓(つる)上げ後の赤黄色のものでも食べれるものは何でも食べた。米価も昭和20年には 1俵(60キログラム)六〇円、次年度より二二〇円、七二〇円、一四七八円とはね上がっていった。ヤミ物資と、進駐軍からの物資で食料品は街に出回り始め、金と米さえあれば何でも手に入るようになっていった。

(注10)伊予がすりについて『北伊予の伝承5』より

今出や塩屋には伊予かすりの機屋(はたや)が多くあった。そこから外交員が材料を自転車で持ってきて、織り上がった反物を持ち帰ってくれるのです。農家の内職として、とても喜ばれました。一日に一反織り上げる人は遣(や)り手で、大方の人は二日で一反か、三日で二反織るくらいでした。織り子さんは紺の着物に襷(たすき)がけで、両足を交互踏んで樋(ひ)(飛び樋)の通るように縦糸を上下交差して分けます。分けた間へ樋を左右に転がして横糸を通し、バタンバタンと筬(おさ)を打って織りつめてゆくものです。

(注11)三好正氏の「農地改革について」『遺勲と追想』より抜粋

戦後の農業を考えた時、農地改革は避けて通れない大きな事業でありました。終戦後の混沌(こんとん)とした世情の中、いち早く取り上げられたのが農地改革でした。その目的は耕作農民の生活安定と農業生産力の維持増進を図り、農村の民主的傾向を促進して、日本民主化の基盤を創ることにあった。我が国は、敗戦により復員軍人、海外引揚者等によって深刻な食糧難が予想され、国を挙げての関心は食糧問題であった。その解決策として土地制度を根本的に変革せざるを得なくなった。しかし、今まで日本政府のどうしても果たしえなかったこの事が、敗戦と連合軍の指令により一挙に行われたのである。この改革により解放(買収)された農地は全国で二百万町歩に及び、三百万戸の自作農家が誕生し、農村の民主化と農業の近代化の基盤がつくられた。この一大革命ともいえる大事業を無血の裡(うち)に成し遂げたことは、その成果の陰で事業に携わった関係者の努力があったこと、また、買収価格が一反歩(ぶ)二〇〇円~一二〇〇円という極端な安い価格の上、支払いは農地証券による年賦払いということで、祖先伝来の土地を手放すことに不満はあったが占領軍の指令であったため涙をのんで買収に応じた地主の協力を忘れてはならないと思う。

(注12)神崎座について『北伊予の伝承6』より

神崎座は地域の大衆娯楽の殿堂として役割を果たしてきた。北伊予地区の芝居専門の定(じょう)小屋でその起源は、農村では豊作を祈願して、個人の屋敷内で芝居・浪花節・掛け合い漫才(まんざい)・手品・浄瑠璃(じょうるり)等が行われ見物の村人はムシロの上で盛んに酒宴をしながら見物していた。

また徳丸と出作の境では、役者による芝居興行が毎年春に実施されていた。また、地域ごとに大字や青年団による村芝居があって、芝居や演劇には興味と関心度が高い地区といってよいでしょう。そのような背景があって神崎座が誕生したのです。