本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 座談会「戦後七〇年 北伊予のくらしを辿る」 昭和20年代後半のくらし

発行:

三 昭和20年代後半のくらし

昭和26(1951)年にサンフランシスコ平和条約(注13)が調印され、日本は六年ぶりに国際社会への復帰を果たしました。

一方、昭和25(1950)年には朝鮮戦争(注14)が勃発しました。この戦争によりアメリカからの緊急調達(特需)がなされ、敗戦後の瀕死(ひんし)の日本の経済は急速に回復し、はからずも戦後日本の経済発展の原点となりました。

この時期は、配給制度も統制解除に向かい、人びとの関心は「食べるものから着るもの」へと移り始め、貧しさの中にも、わずかばかりのゆとりが見え始め、右肩上がりの成長の時期を迎えます。

これから「昭和20年代後半のくらし」についてお聞きします。

1 日用品の統制解除について

司会 昭和20年代後半は、終戦直後の食糧難とインフレに悩まされ必死に生きた時代から、やや生活にゆとりができるようになった時代と言えると思います。

具体的には、昭和25年ころから味噌(みそ)とか醤油(しょうゆ)といった日常品の統制が解除され(注15)、「食べるものから着るもの」へという時代になったと思います。その当時のくらし向きについて述べてもらいたいと思います。

丸山 小学生の頃ですが、配給制があったでしょう。私は東古泉でしたので学校が遠いからということで靴の配給がありました。靴の配給は履(は)き古したものと交換ということでした。私らは兄弟がおったから交換品があってよかったですけど。

その次にスカートが当たりまして喜んで持って帰ったら、チクチクして履けなかったですね。

小学校六年の時に、砥部まで遠足に行きました。その頃は歩いて行きよったからね。早速、東レのナイロンの靴下を買ってもらって履いていったんですよ、帰ったら穴が開いていてね。夜中に繕(つくろ)ったことを覚えていますがね。食糧については親任せでしたから覚えていないです。

三好 靴のことが出ましたが、小さいころはゴムの鼻緒(はなお)の下駄(げた)でした。その後一枚板のような鼻緒も硬いゴムの草履(ぞうり)をよう履きましたな。

中学校を卒業したのは昭和29(1954)年3月でしたが、運動会では中学校男子全員が東古泉の福島マートまで往復走る種目がありました。その時は舗装じゃない砂利道を皆ちり草履で走った。靴はなかったなあ。そして、中学卒業後は多くが高校に進学して、国鉄や伊予鉄を利用しましたが、自分は松山の樽味(たるみ)(松山市の町名)に学校があったんで、昔の重たい自転車ででこぼこの砂利道を通いました。いったん出合の橋まで下って余戸に出て、それから石手川の北側の土手を通ります。高校ではゴム底の運動靴になっとったです。

深沼 私自身の記憶ではなく、父の書いた手記の中で見ることなのですが、統制解除になって商売がまた復活した。それで街中(まちなか)の自転車屋は全部潰(つぶ)れてしまっていたので、勢い田舎の自転車屋が流行(はや)った。いろいろな古いものをかき集めて作っては、とにかく売れた。そんな記録が残っています。

その時期には田舎の自転車屋はかなりもうけたと聞いています。それがずっと続いたというわけではありませんが。

司会 買わなければならない立場としても、統制が解けたことは大変うれしいことですよね。男性にとって、特にタバコが解禁になったことは大きな変化でした。また、砂糖も解禁になりました。この辺のことについてどうでしょう。

田中 私が小学校の頃、親父(おやじ)がヘビースモーカーで、学校から帰るとすぐに巻いてくれと言われました。赤い箸(はし)を使って紙を巻いて両端をはさみで切って作りました。材料としてサンキライ、松葉、後の方になるとタバコの葉を栽培していたのでそれを使った。まず松葉を混ぜて巻くんですね、松葉は蒸して油を抜いて小さく刻んでタバコの葉と混ぜていた。松葉が多いと親父に怒られた。一番よかったのはサンキライ(中国に産するドブクリョウの俗称。また、日本にも産するサルトリイバラの俗称で薬用にも。葉を柏餅(かしわもち)に使うこともある。)で、これも同じように葉を蒸して乾かして使った。タバコの葉は専売公社(現在のJt)がちゃんと管理していたので使うことは難しかった。タバコについては親父の思い出として相当記憶に残っています。

写真34 市販されていたタバコ

写真34 市販されていたタバコ

伊賀上 お砂糖(注16)などはね、屋敷や田んぼの空(あ)いている土地にサトギ(サトウキビ)を植えて、それを搾(しぼ)るところへ持って行って黒砂糖を作って、それで砂糖を補っていました。ほかのものは農家であれば多分大丈夫だったと思うんですが、お砂糖はわりと手に入りにくかったことが記憶に残っています。

写真35 サトウキビの収穫

写真35 サトウキビの収穫

写真36 サトウキビ

写真36 サトウキビ

司会 戦後サトウキビをどんどん植えていたのをよく覚えています。山王原(さんのうばら)(JR北伊豫駅南西部に広がっていた雑木に覆(おお)れた原野)の線路際(ぎわ)に製糖所がありまして、そこへ方々(ほうぼう)からサトウキビが運ばれてきて山積みされていました。

伊賀上 おやつにサトウキビをかじっては吸っていた。それが一つの子どものおやついうかね、必要なものとしてよく作りました。

升田 小さい頃は麦飯を食べよった。魚はおたたさん(古くは頭に載せた丸い桶(おけ)に鮮魚を入れ、松山や近郊農村に行商していた松前の女性)が持ってきよったな。肉は畑の肉と言われる大豆を食べよったわい。

学校の給食が完全給食になったのは、私が北伊予中学校に赴任(ふにん)していた時期じゃった。私らも給食を食べよった。

2 手作りの衣料品について

司会 この時期のキーワードの一つに、「食べものから着るものへ」ということがあるかと思います。洋裁学校が大にぎわいでした。いわゆる手作りでございます。私はこのような形で苦しい時代を乗り切ったという思い出がありますか。

篠崎 洋裁をきちんと習ってはいなかったんですが、男物の背広を手作りしていました。近所からも持っておいでたりして、それは忙しいくらいでした。高校の合格発表があってしばらくするとスカート、チョッキ、上服の寸法を書いてこられるので、それを縫い上げて何日までに学校に納めてくれというので、寝ずに洋裁をしたような記憶があります。

司会 洋裁学校などに行かれた経験についてはどうですか。

二宮 私らの時代は学校を卒業してもお勤めしたらいかんということで、洋裁学校へ行きました。当時、松山には「ドレメ」と「いさみや」の二つの学校がありましたが、私は「ドレメ」にきました。それが終わると和裁も習いました。そのお陰で戦後物資もない時代、部分縫(ぬ)いなどは母の着物を解(ほど)いて作りました。足踏みミシンは今でもすぐに縫えるように準備しています。洋裁学校へは自転車で上三谷(現伊予市)から北伊豫駅まで行き、汽車で松山まで通っていました。今でも買い物などには使っています。

伊賀上 私もリメイク(有効活用のため不用または古くなったものを作り直すこと)と言いますか、主人のズボンを解いて子どもの上下の背広にしたりしました。近所のお店で布を買って子どものものも自分のものも全部作りました。洋裁学校へは行かなかったですが、独学で製図して全部作っていました。服を買うことはせず、布を買って縫うか、着物を解いて縫うかしました。それから、編み物は小さいころから好きでしたので、資格を取って家でほとんどのものを作っていた次第です。古い糸を使って編み直したり、新しいものが手に入るとうれしくて夢中で編んだりしたものでした。

写真37 自分たちで作った手作りの外出着を着る人たち(稲荷正恵さん提供)

写真37 自分たちで作った手作りの外出着を着る人たち(稲荷正恵さん提供)

3 食生活と住宅事情について

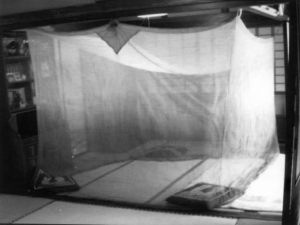

写真38 どの家にもあった蚊帳(かや)

写真38 どの家にもあった蚊帳(かや)

写真39 元の北伊豫村役場(昭和13年建築 稲荷正恵さん提供)

写真39 元の北伊豫村役場(昭和13年建築 稲荷正恵さん提供)

司会 食生活の改善とか住宅関係、家庭電化のことに移っていきたいと思います。この頃ずいぶんと生活様式が変わったなという実感があるかと思うのですが。

藤野 小学校三年生の頃ですか、生活の様子というたら、蚊帳(かや)があった時代でね。その中で家族全員が寝よった。食事も麦ごはんを食べよった。永田に精米所があって、しゃぎ麦じゃなしに丸麦搗(つ)いてもらいよったけんね。丸麦を食べる人は少なかった。しゃぎ麦を食べる人の方が余裕があったけんね。

司会 ほかに男性の方どうでしょう。

神野 ちょっと話がそれるかも分かりませんが、戦後父が復員してきて北伊豫村役場に勤めるようになり、片方では農業を始めるようになって父親と二人で日曜農業をしました。

終戦後、父が復員してきてから弟や妹が昭和22年、23年頃から生まれて大きくなるにつれ、世の中は日常生活に余裕が出てきつつある中で、我が家は火の車になってきたような感じがします。年々、弟や妹が大きくなるにつれて厳しい日常生活になったような感じを受けておりました。そういう状況でしたから、余暇のことなんかを考える余裕は全くなかったように思います。

三好 戦後、小学校六年くらいだったでしょうか、印象に残っているのはヤミ酒、焼酎(しょうちゅう)を買いに行かされるのが日課だったことです。親父がおらずおじいさんが大将でやりよったんですが、二合瓶(びん)を渡されて「さあ行ってこい。」と言われ自転車で買いに行っていました。

渡部 小学校高学年から中学校になって、その頃やっぱり食べ物は統制が解けても不足しておったんだろうと思います。というのは中学校になると「職業」という科目があって、学校の便所から雑木林の原野を開墾(かいこん)した山王原まで下肥を運んで、サツマイモにやったり畑に水を引いたりしました。

また、学校田というのがあってそこで米を作り牛、豚、ヤギ、鶏を飼っていました。ある年、学校で死んでいる豚の毛をとり除くため、湯をかけてきれいに削り、肉屋さんに送った記憶が残っています。また、校務員さんが学校のお茶を沸かすのに茶の葉がないというと、先生らが校務員さんに、学校の山にお茶の葉を採りに行く計画をしましょうと言っているのを聞いたことがあります。

それから校務員さんがお茶を沸かす薪(たきぎ)を砥部の方へ買いに行った時に、先生が「校務員さんが薪を荷車で引っ張って帰るから、君ら手伝いに行いってくれ。」と指示され、「どこへ行けばいいんですか。」と聞くと、「矢取橋で待ちよったら必ず通るからあそこで待て。」と言われ、それで矢取橋まで行って待っとったんですが見逃したんでしょうか。夕方遅く学校に帰って先生に「校務員さんは通らなんだんですが。」と言うと、「校務員さんはそこを通ったのに、君ら何しに行ったんぞ。何をしよったんぞ。」と怒られました。

写真40 山王原での農作業に励む生徒たち(昭和10年ごろ 「北伊予の伝承第12集」より)

写真40 山王原での農作業に励む生徒たち(昭和10年ごろ 「北伊予の伝承第12集」より)

結局は食べるものも昭和30年くらいまでは窮屈(きゅうくつ)じゃたんだろうという感じがします。学校ではそんなこともやっていた覚えがあります。

司会 今、実習の関係の話が出ました。学校には実習の畑や田んぼがあった、あるいは山があったということですが、それにまつわる思い出があればお聞きしたいと思います。

写真41 元の北伊予小学校校舎 運動場脇にある懐かしい便所とせんだんの木(「北伊予の伝承第12集」より)

写真41 元の北伊予小学校校舎 運動場脇にある懐かしい便所とせんだんの木(「北伊予の伝承第12集」より)

田中 山があったというのは大谷池の方ですがしょっちゅう下刈りに行きよった。木を伐採(ばっさい)して新しいヒノキを植えるわけですが。そこに桜の木が一本あって、その桜の木にムササビがおって、これは食べられるということで下でじっと待っていたら、パーッと飛んでいっておらなくなってしまった。そんな経験があります。

また、南側の尾根に赤松・黒松が生えていて、そこには松茸(まつたけ)がいっぱい生えていた。皆でたくさん採って喜んで持ってかえった。あくる日学校へ行ったら、先生が松茸を持って帰った者は全部来いと言う、あれは採っちゃいかんものだと一週間ぐらい怒られた。そういえば荒縄(あらなわ)で区切られておりましたわい。そんな経験があります。

お茶の話ですが、茶葉はすぐには生えんのです。ですから畔道(あぜみち)にいっぱい生えている「豆のなる草」を刈ってかえって自分たちで蒸してお茶代わりにしていた。結構飲めましたね。

便所は水洗などではなく当然汲(く)み取り式でした。当時は松山から下肥(しもごえ)(糞尿(ふんにょう))を買いに来ました。買った人は持って帰って野ツボへためて田畑の肥料として撒(ま)いていました。そういう時代でしたね。もちろん自分とこでも使いましたが、当時は下肥を買ってくれる時代でした。

司会 山王原あたりのこと、あるいは学校の運動場をかつてはイモ畑にしたというお話についてはどうでしょう。

田中 山王原やイモ畑の話はずいぶんと記憶に残っていますがね。食べ物がないというのでサツマイモを植えるイモ畑を作りました。学校の運動場一面に、草田池(くさだいけ)((注17)の底の土を家から持ってきたリヤカーで運んで作った。人力というても大勢おったら大したもので、きれいな畑ができました。そこへサツマイモを植えて作ったわけですが、結構できよりましたですよ。

私の時は牛は飼っていたが、ほかのものはいなかった。先生が理科の解剖(かいぼう)実験をするので農舎の方へ来いと言うので行ったら、どこからか知らんけどトラックで大きな生きた豚を運んできた。担当の先生がサラサラサラと首を切って、首をポンと落として、一応言い訳ごとに腹を切ってこれは心臓じゃ、これは何々じゃ、という程度で終わり、食肉にしてしまいました。そういう食糧事情ですから仕方がなかったんでしょうが、そんなことの繰り返しで随分といろいろなことを経験しました。

写真42 灌漑用のため池・草田池(東池)(『ふるさとをたずねて』より)

写真42 灌漑用のため池・草田池(東池)(『ふるさとをたずねて』より)

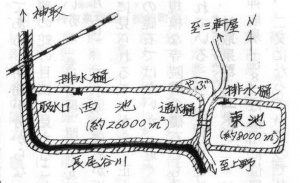

図2 草田池の略図(大政邦和氏作成『松前史談』より)

図2 草田池の略図(大政邦和氏作成『松前史談』より)

4 医療について

司会 次に医薬品・医療関係、それと出産についてお願いします。

西影 私には三人の娘がいますが、末娘が昭和34(1959)年生まれですが三人ともすべて自宅出産です。お産はいつになるかわからんので苦労しました。私は鶴吉ですが夜中に横田の産婆(さんば)(助産師)さんの所へ走っていきました。そしたら助産師も自転車で来ましたが、出産直前にやっと間に合うという状況でした。

丸山 父が書き残したものにあるのですが、終戦後に赤痢(せきり)が流行(はや)った時に胃の中を空にしたら赤痢菌も死んでしまうとかいうこともありました。薬の名は忘れましたが、その薬を注射したら治るというので、一年分のお米と交換で、どこかから仕入れてきて命が助かったとか、兄がジフテリアにかかった時に松山にいいお医者さんがいるというので連れて行ったら疎開しているというので三津の方まで行きましたら、またどこかへ疎開したと言うので伊予市まで行って治療を受けたという記録を残しておりました。

二宮 子どもが病気になった時は松前の近澤先生の所へ自転車とか単車に乗せて連れていきました。単車に四人くらいが乗って。当時はお巡りさんに見つかっても、病院へ行くと言ったら、気を付けて行ってくださいよと注意されるだけでした。

また、二人の子どもの出産は横田の山崎さんのお世話になりました。当時、大溝の人は山崎さんにお願いする人が多かったです。

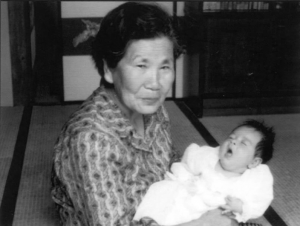

深沼 私の叔母が産婆をしておりました。手広くやっており二千人くらいを取り上げたと聞いています。当時は交通手段は全部自転車でしたが、南伊豫(伊予市)から岡田、北伊豫、さらには松前あたりまでの広い範囲を自転車で走り回ってお産のお世話をしていました。ある時期叔母も自転車で大けがをしたことがあるんですけど、大変な仕事でなかったかと思います。

それとは別の話ですが、子どもが病気になると父はすぐに家にある医学の本を取り出して、それを見ては家でできる治療をしておったと思います。私が中学校の時、病名は忘れましたが目の病気でずっと日赤に通っていました。しかしよくならないんですね。その時にある人から松前の地蔵町の「ほていや」に良い薬があるというので買いに行きました。貝殻に詰めた墨(すみ)のように真黒な薬でしたが、その薬をつけたらこれがてき面に効きました。そんなことがありましたんで、昔の薬とはいえそれなりの効果があったと思っています。

写真43 孫を抱く助産師の深沼ミチコさん(昭和55年)

写真43 孫を抱く助産師の深沼ミチコさん(昭和55年)

司会 医薬品のこと、家での治療のことも出てきました。当時は置き薬(注18)というのがあって、年に一、二回富山から来て薬を入れ替えていました。あるいは、各家庭ではセンブリをはじめ薬草で治していたこともあると思います。今の子どもたちには考えられないことですので、その辺のところをどなたかお願いします。

武市 富山の置き薬はわが家では高級過ぎたので、薬草で自家製の薬を作っていました。ゲンノショウコは下痢、オオバコは風邪に効きます。ドクダミも干して乾燥させて作り、子どもの頃はほとんどこういうもので治していました。

私、この指、稲刈りしていて切ったんです。徳丸の林先生の所に行ったんですが、多分いなかったかなんかで治療を受けられず、自分でじっと握って赤チンだけで治しました。子どもの頃には、今日(こんにち)お医者さんからもらうようなお薬を使った経験はないです、ほとんど薬草を使っていましたね。

写真44 袋に入った富山の置き薬(久万高原町 山村歴史館)

写真44 袋に入った富山の置き薬(久万高原町 山村歴史館)

八束 うちも三人娘がいるんですが三人とも産婆(助産師)さんに出産をお任せしました。

それからお薬の話ですが、以前から富山の薬を置いておりました。富山のお薬が止(や)んでからは、現在もほかの置き薬を使っています。

伊賀上 先に出ました薬草ですが、ほかにヨモギもよく使いました。それから、置き薬は富山と砥部の薬屋さんと二つ置いてありました。背中に大風呂敷(おおぶろしき)をかついでくると、私たち子どもはおまけの紙風船をもらえるのが楽しみでした。大きい方、小さい方と言い合いながら妹と取り合ったものです。薬屋の名前の入った大きな袋を柱につるしていたのを思い出します。

司会 北伊豫村には、医者の林さんとその後の山地さん、歯医者の塩崎さんしかいなかったのでしょうか。当時は盲腸になったというと大変な騒ぎだったことを覚えているんですが。我慢するわけにはいかないんですよね。その辺のお話をお聞かせください。

伊賀上 私は林先生とこの近所なんですが、私の父は私が三歳の時に亡くなりました。自分は当時のことははっきり分からないのですが、叔母が盲腸で亡くなったんじゃと言っていました。その頃、林先生はまだ開院してなかったし、県病院(現愛媛中央病院)へ連れて行くということになった。その時、中川原橋は板張りでリヤカーに積んで連れて行ったが、着いたら亡くなった。今頃は盲腸で死ぬるなどと考えてないでしょ。普段は近所でしたから林先生の所へすぐ駆け込んでいました。鎌などで手を切って縫ってくださるとき、当時は麻酔をせずに処置されましたから、大変痛い思いをしたのを思い出します。

私自身も子どもができるようになっていた頃です。お腹が痛いのでリヤカーで山地さんとこまで行ったんですが、お腹に炬燵(こたつ)を入れて行ったものだから盲腸が破裂してしまいました。お腹に子どもがおるでしょう。これはもう松山へ行って手術せないかんということで手術してもらい、うまくいって今の長男が生まれ元気に育ちました。今頃は盲腸は何でもない病気ですが、昔は盲腸で死ぬことも多かったということを実感しています。

5 娯楽について

司会 時間が迫ってまいりました。最後にお伺いしたいことがあります。『経済白書』に「もはや戦後ではない」(注19)と発表されたのが昭和31(1956)年です。

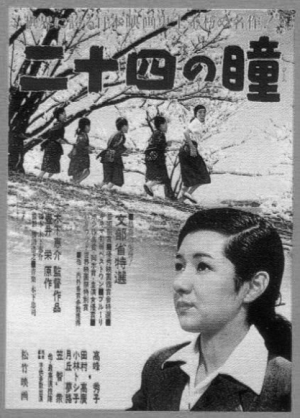

私自身のことを考えてみますと、生きる希望を持ったのはラジオと映画の力であったと思います。特にラジオの力がいかに大きかったことか。このころは、ラジオでは「君の名は」、映画では「二十四の瞳」も人気でした。このあたりを振り返っていただいて、ラジオや映画が人生にどんな意味を持っていたのか、どんなあこがれを持ち次の時代につながっていったのか、このことについてぜひ聞かせていただきたいのですが。

写真45 話題になった映画「二十四の瞳」と「君の名は」のポスター(『戦後50年』毎日新聞社より)

写真45 話題になった映画「二十四の瞳」と「君の名は」のポスター(『戦後50年』毎日新聞社より)

渡部 あの頃のラジオは真空管のラジオでありましたので音が非常に悪かったし、話しよる中身が聞こえにくかった。ラジオ(注20)では、花菱(はなびし)アチャコが出てくる番組が面白かったです。もう一つは何気なく聞く音楽が生活の中に入ってきました。また、ラジオを聞きながら何かをするという生活場面が多くなった感じがします。

西影 先ほど出ました「君の名は」は熱心に聴きました。全国的に流行(はや)って、あれが放送される時間帯は風呂屋がガラガラになったという話を聞きました。

深沼 松商の優勝戦の時のことを覚えています、エースの空谷(そらたに)投手が、今の投げ方と随分違うと思いますが、手を大きく何回も回して投げるんですよ。その様子をアナウンサーが実況していました。当時の緊迫したアナウンサーの声がいまだに頭に残っています。

それと娯楽関係では「上方(かみがた)演芸会」を楽しみに聴いた覚えがあります。またラジオドラマもずいぶん聴きました。

写真46 全国制覇した松商ナイン(昭和28年 『松商野球部百年史』より)

写真46 全国制覇した松商ナイン(昭和28年 『松商野球部百年史』より)

写真47 高知・土佐高校との優勝戦の模様(『松商野球部百年史』より)

写真47 高知・土佐高校との優勝戦の模様(『松商野球部百年史』より)

武市 ラジオのことで記憶に残っていることは、何気なく耳に聞こえてきた「ラジオ歌謡」で、歌いやすい歌が結構流れていたんです。NHKの「のど自慢」なんかで歌われる曲が多かったですね。のど自慢では松前町の明石光司さん(後にビクターからデビュー)が「ブラジルの太鼓」を歌い日本一になったのが中学生の頃です。

二宮 当時の楽しみと言えば、一緒に学徒動員に行った仲間たちと頻繁(ひんぱん)に交流していたことです。家に伺ったり、松山で会ったりしておしゃべりをするのが楽しみでした。今でもそのお付き合いは続いています。

司会 時間がきましたのでこのあたりで座談会を閉じたいと思います。長時間にわたり貴重なお話ありがとうございました。

(注13)サンフランシスコ平和条約

昭和26(1951)年9月、サンフランシスコで対日講和会議が開かれ、日本と四八か国との間でサンフランシスコ平和条約が調印された。日本は六年ぶりに独立国としての主権を回復し、国際社会への復帰を果たす。ただし、ソ連、中国、インドなど入っていない国もある。

(注14)山本庫市氏の「昭和の装い」『北伊予の伝承8』から抜粋

(前略)昭和25年に勃発した朝鮮戦争により、特需景気で幾らか生活にゆとりができ、気持ちが衣生活に振り向くようになり、娘さんが洋裁学院に行くようになりました。田舎では呉服反物やスフや木綿の服地などを、大風呂敷に包み背負った行商の姿を見かけるようになりました。もともと田舎の家庭では和服や布団は自分で洗濯し仕立てる自給の手法が受け継がれており、夏の農閑期に和服や布団をほどき木綿は板張り、絹物は伸子張(しんしばり)の方法で洗い張りと縫い直しをしていました。(後略)

写真48 着物地の伸子張(しんこばり)(『えひめ、その装いとくらし』より)

写真48 着物地の伸子張(しんこばり)(『えひめ、その装いとくらし』より)

(注15)日用品の統制解除

昭和21(1946)年施行の物価統制令は戦後のインフレにあたり、物価の安定を確保して国民生活の安定を図ることを目的とした。戦後の復興が進むに連れて解除され、昭和27(1952)年にはほぼ撤廃された。

昭和25年 魚、みそ、醤油の統制解除 タバコの配給廃止

昭和26年 雑穀の統制解除 衣料の配給廃止

昭和27年 麦の統制解除 砂糖自由販売に

(注16)神野弘良氏の「終戦直後の食糧難のころ」『北伊予の伝承8』から抜粋

(前略)太平洋戦争も連合国軍の攻勢で南方から砂糖が入らなくなってからは、砂糖菓子類は全く口にすることはありませんでした。そのため、各家庭では、お節句などに柏餅を作る時、サツマイモを蒸してそれをすりつぶしてあんこに使っていました。サツマイモのほのかな甘さでおいしく食べていたことを思い出します。

昭和22年前後に砂糖に代わるものとして、サッカリンやズルチンと言った甘味料が使われるようになりました。これは、薬の錠剤のようなもので、口に入れると甘く感じるものでしたが、砂糖のような甘さとは違うものでした。その後、昭和25年前後ごろから各農家では、田に砂糖木(サトウキビ)を栽培し、それを秋に収穫し、リヤカー(荷車)に積んで砂糖の加工工場に持っていき、木樽に入れた黒砂糖と交換してもち帰って、久しぶりに砂糖あんの餅を作り食べた時の味は今も忘れることができない思い出です。それ以後、店頭にも砂糖の入ったお菓子が出回るようになりました。

(注17)済川善四郎氏の「まぼろしの草田池」『ふるさとをたずねて』から抜粋

(前略)鶴吉地区の南部は標高差の関係もあり、前記伏流水の利用が困難で、伊予市上野地区の余り水を細々と利用するのが現実であった。

これを補強するため、鶴吉の南東部、上野地区との境界線にそって草田池が作られた。池は松前町で最大のもので、東西二つに分かれていた。

取水は長尾谷川の水で、はじめは西池の南から取水していたが、後に同池の西に変えられた。(中略)

池の中には数々の植物が繁茂していた。中でも子どもたちが喜んだのは「ひし」で、泳ぎながらその実を採るのである。また、堤防の広い草原は格好の遊び場で、北伊予小学校の子どもたちは、時々ここに連れてきてもらった。北伊予校区の年配の方々は御記憶のことであろう。

ところが、道前道後水利開発事業が完成。この方面にも面河村の笠方ダムの水が来るようになって、水に対する心配は解消した。そこで農民のいのちの綱であったこの草田池も不要となり、昭和49(1974)年、完全に消滅し町民運動場として帰り咲いた。そして、今は町民の健康増進に町民の親睦に役立っている。(後略)

(平成27年10月現在、平成29年度開催される愛媛国体のためホッケー用グランドに造成中。)

(注18)水口義一氏の「富山の置き薬」『ふるさと回顧』から抜粋

富山の薬屋さんが当地方の各家へ置薬を置きに秋から冬にかけて来ていた。一年毎に薬を取り替えに来るのだった。その期間に飲んだ薬の代金を支払い、少なくなった薬や必要な薬を置いて帰るのである。竹で編んだ四角い箱を大小重ね、黒い大きい風呂敷包みを背負い、来ていた。子供がいたら四角の紙風船やちょっとしたおもちゃをくれていた。

又、大島から本物の「あんこ」(大島娘)か、どうかは知らないが、椿油売りの女性も時々来ていた。

(注19)「もはや戦後ではない」

昭和30(1955)から昭和32(1955)年にかけて、日本経済は神武景気(じんむけいき)と呼ばれる大型景気を迎えた。政府は昭和31(1955)年の『経済白 書』で「もはや戦後ではない」と締めくくった。この後の四年間も好景気となり、岩戸景気(いわとけいき)と名付けられた。

(注20)ラジオ番組、映画、歌謡曲など

昭和25年 金へん糸へん 水色のワルツ 買い物ブギ

おおミステーク 白い花の咲く頃 夜来者

昭和26年 紅白歌合戦放送 越後獅子の唄

昭和27年 新諸国物語 ニコライの鐘 りんご追分

笛吹童子 君の名は テネシーワルツ

昭和28年 雪の降る町を 街のサンドイッチマン

昭和29年 ゴジラ 二十四の瞳 お富さん 岸壁の母

お父さんはお人よし 高原列車は行く

昭和30年 三つの歌 夫婦善哉 この世の花 田舎のバス

四八歳の抵抗 ガード下の靴磨き

完

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]