本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 1 座談会 戦後70年 北伊予のくらしを辿る その2-昭和30年代から平成初期までのくらし- 1 ひたすら駆けた時代から低成長期までのくらし

発行:

ひたすら駆けた時代から低成長期までのくらし

この時代は、昭和三〇年頃から四〇年代中頃の戦後日本の奇跡と言われた高度経済成長期にあたる「戦後の混乱がようやく落ち着き、ひたすら駆けた時代」と、昭和四〇年代後半から五〇年代にかけて右肩上がりの経済成長とオイルショック(石油危機)に見られた成長神話の陰りの「経済成長が急激に進み、右手に繁栄、左手に公害の頃」の時代についてお聞きします。

(一) 自己紹介と若い頃の思い出

司会 着席順に自己紹介と後に続く内容と関連します若い頃の思い出、現役のときの仕事や現在のくらしなどについてお話しください。それでは、まず昭和一〇年代生まれの方から

お願いします。

稲垣 東古泉生まれ東古泉育ちで、生粋の東古泉っ子、北伊予っ子の稲垣貢と言います。生まれは昭和一三(一九三八)年三月一日、七九歳と五か月です。大手繊維会社に入社し電気設備の設計、施工、メンテナンス等の業務に携(たずさ)わり四四年間勤めました。

昭和三〇(一九五五)年から四〇年でのことで記憶に残っていることは、三〇年代前半は、まだ社会・経済情勢、ともに戦後という面影が多少残っていたと思います。後半になってようやく徐々に払拭(ふっしょく)されていったような気がします。

一方、プライベートの面では、当時としては破格のベースアップがありました。また、その後私は対象外でしたが、不況による一時帰休制度、賃金の一部カットと三か月間の自宅待機があり、その間対象になった家族は大変苦労したと思います。

渡部 昭和一四年、私も北伊予の徳丸に生まれ育ちました渡部喜代隆です。子どもの頃は農作業を手伝っていました。

教員になって定年までいろいろな所を勤めさせてもらいました。初任地は重信中でしたが、次は中島の二神島でした。不便でしたが、のんびりと田舎の生活を満喫しました。その間は家業を手伝うことはできませんでした。そのため地域の細かいことは分からず、退職してから農業を始めるにあたっては不安がありました。その中で地域のいろんな役を務めさせてもらって勉強をしながらぼつぼつやってきました。

鎌倉 神崎に生まれてずっと住んでいます。旧姓小池、鎌倉和子です。昭和}四年二月の二七日生まれです。もう年が明けましたら七九歳になります。

私は昭和四二年から平成一一年三月まで、管理栄養士として学校給食に携わりました。その三三、四年間の中で、三年間だけ港南中学校へ転勤いたしました。それから帰ってきてからずうっと松前で三〇年以上お世話になりました。いろんなところで、いろいろなことをして過ごしてまいりました。今日は若い人もお越しですので、若い人のいろんなお話を聞いてパワーをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

村上 私は鶴吉の村上紀美子です。昭和一五二九四〇)年一一月一一日生まれです。

私は旧の松前町生まれです。中学校、高校を終えてから役場に勤めました。結婚前に勤めている間は、今思い出しても幸せな時代でした。町内の小学校三校にプールができたときは、竣工式(しゅんこうしき)に受付として参加することができました。岡田の流宮(ながれのみや)(稲荷神社)の神主さんが昔の泳法で泳いでくれたのを覚えています。それとか、教育の町宣言もしましたですね。そして昭和四一年に結婚してから、はじめはそんなに農業の仕事もしなかったんですが、教えてもらいながらやりました。娘夫婦と孫の六人家族です。

三好 中川原の三好悦男です。私は昭和一六年九月二日生まれで、もうすぐ七六歳になります。

人生を振り返ってみますと、決定的なことがございました。高校三年の春、昭和三四年の四月なんですが、家業は父が製材業をしておりました。昔は製材をしておりますと必ず山の方へ木材を積みに行きました。それで久万に行く途中、三坂峠でトラックが転落しまして、父は命をとりとめましたが、脊髄損傷(せきずいそんしょう)で半身不随になりました。そのようなことがございまして、私はどうしても家業を継がんといかんということになりました。その頃は、皆さんもご存知のとおり木材関係は戦後好景気でございまして、ここらの土地よりは久万の植林した土地の方が高いというようなことでございました。おかげさまで順調にいったと思います。

そんなわけで、早くから地域のことをお手伝いしました。昭和三五年に高校を卒業しましてから消防団にも入りました。そして、製材は平成の一三(二〇〇一)年頃、不況でどうにもならん頃に辞めました。いろんなお世話をさしていただいた関係で町議にも出さしてもらいました。平成七年から三期、一九年まで住田町長、白石町長さんのもとでさしてもらいました。その当時松前町はいろんな発展をいたしましたが、いい時代に生まれたなあと今は思っています。

司会 ありがとうございました。続いて昭和二〇年代生まれの方にまいります。まず神野さんお願いします。

沖野 出作の神野英昭です。生まれは昭和二〇(一九四五)年八月一三日生まれでしたので、終戦前後のあわただしい中でさぞかし大変だったろうなあと思います。まもなく誕生日がくれば七二歳ということになります。

私も皆さんと同じで、北伊予小・中学校を出て松山の工業高校へ行きました。昭和三九年に卒業し、東京の某電機メーカーに就職し品川に赴任しました。これ以降数年間は東京を中心とした青春時代でした。二、三年後になりますと、会社の先輩と日本全国出張する毎日でした。年間で三百日ぐらい走り回りました。昭和四五年に勤務先の工場が閉鎖になり静岡、岡山、大分など転々として、昭和五三年に郷里の出作に帰りました。それからも、同じ業務で日本中を回って、海外にも何度も行きました。出作に住居はあったんですが、在宅の時間はほとんどないというような状況でした。

巻幡 横田から来ました巻幡美恵子です。生まれは昭和二六(一九五一)年で、ちょうど六六歳になったところでございます。

私たちの時代は、二〇代前半で結婚して子どもを産むという人が結構多かったので、私も早くしようと思ってさっさと結婚しました。結婚した当初は松山にいて、子どもが五歳になったころに横田に帰りまして今に至っております。今日は座談会に呼んでいただいてとても光栄に思っております。よろしくお願いします。

八束 徳丸に住んどります八束直司です。昭和二七年五月六日生まれで六五歳です。私の父は農業をしておりましたので、小さいときの思い出としては農業の手伝いです。リヤカー押して帰りもって、なんでこんなしんどいことせないかんのかと。稲刈りするのも他所から人にいっぱい来ていただきまして、泊まり込んで稲刈りしてもらいました。田植えもそうでした。中学校、高校は朝も早うから夜遅うまでずっと部活動しておりましたので、白分が住んでいる所の大きい行事は覚えておりますが、そう記憶にありません。男兄弟がおらなんだから、わしが農業をせないかんのかいなと思っておったんですが、親父に「自分がしたいことしたらええんじゃ」と言うてもらいましたので、それで教員になりました。教員生活で一番得たことは、いろんな人との出会いです。子どもだけじゃない、その親も今でもお付き合いをしている人がいて、教えてもろたり相談にのったり助けてもろたりしています。今は親父の後を継いで農業をしております。今の農業は全部機械がしてくれて楽です。よろしくお願いします。

加藤 中川原の加藤典子です。昭和二九年一二月生まれです。中川原生まれですけれども、夫が警察に行っておりましたので県下を転勤しておりました。私も警察に就職しまして、そんな関係で、子どもが中学生ぐらいまではいろんなところに一緒に異動したので、南予の方から東予の方まで、いろんなことに出会うことができて楽しかった思い出があります。中川原に帰ってきてからは、子どもが三人いますのでPTAに参加しまして活動しましたが、あの頃の文化祭は楽しかったですねえ。今は制限されて作るものもなくなっていますが、私か一番覚えているのは、たこ焼きを作って子どもたちもとても楽しんでいたことです。今は主人も定年しまして農業をやっております。今日はよろしくお願いします。

司会 ありがとうございました。ただいまから昭和三〇年代生まれの方に移ります。それでは小田原さんお願いします。

小田原 神崎の小田原延男です。昭和三〇(一九五五)年の三月五日生まれで六二歳になりました。私は神崎に生まれたけど、結婚してから家では「家には寝に帰るだけじゃな」と言われとります。というのが、JAで営農指導員をしとりましたので、仕事柄朝が早い。それから夜は飲み会が多い。一一月、一二月ですと毎日飲み会で夜遅くもんてくるというような生活をしておりました。JAに入ったのは昭和五〇年三月五日、温泉青果、今のJAひめ中央に入組しました。そして三七年間勤め、一人息子が大学卒業した年に辞めました。五七歳でした。それから、皆さんもご存知の伊予市にある「いよっこら」の直売所に四年間お世話になって昨年退社しまして農業をしております。

松山市を中心に管内全部回らせていただいて、まあ、人間関係とか勉強はしたんですけど、それが財産かなあと思います。これからは地元のために、微力ながらお手伝いできればと思って一生懸命やっとります。よろしくお願いします。

栗原 大溝の栗原和裕です。昭和三〇年一月二六日生まれの六二歳です。高校を出て二〇年ほど就職しとったんですが、四〇歳ぐらいから専業農家になりました。米は作っていますが、鉢(はち)花の栽培をしております。従来は年中市場に出しよったんですが。産直市が平成一七(二〇〇五)年五月に「いよっこら」、続いて「まさき村」など次々にできて、流通の変化がすごく激しい。直売所は値段が決められるし、お客様の好みがすごくよく分かる。状態のよいのでないと買ってもらえないから気を遣(つか)います。私は生まれてからずっと大溝から出たことがない。しかし、農業するには、外を見ないといかんです。それで全国で開かれる「全国農業担(にな)い手サミット」に行きます。できるだけ外に出て勉強をしながら農業を続けたいと思います。

それから、青春時代の最も印象に残っている思い出ですが、中学一年の時、お花見で小松町(現西条市)のりんりんパークへ自転車で行きました。帰りは自転車置いて帰りたいくらいでしたけど。まあ、なんとか頑張って帰りました。この時の達成感は私の人生ですごく勉強になったと思うんですよね。今日はひとつよろしくお願いいたします。

郷田 永田の郷田淳子です。昭和三〇年九月一日生まれで、まだ六一歳です。ずっと小学校で教員をしておりました。現在は家で母の家庭菜園を手伝っています。

青年時代最も印象に残っていることを私もいろいろ考えてみたんですが、私は松山市の小野で生まれ育ちました。昭和四八年に、父の里が永田だったので家を建てて引っ越しました。その家の横の川にシジミかおりました。それを採って食べたり、夏には蛍がたくさん飛んでおり、蛍狩りを楽しんだりしました。夜は星がきれいで、夏には天の川がすっごくきれいに見えて、夏の大三角形(白鳥座のデネブ、わし座のアルタイル、こと座のベガを結んでできる大三角形のこと)とか白鳥座とか肉眼でよく見え、こんなにきれいなんだと思ったことが印象深く残っています。残念ながら今は見えませんね。よろしくお願いします。

三谷 出作の三谷純子です。昭和三二年に生まれて、二月に誕生日でしたので満六〇歳になりました。小さいときは父の仕事の関係で大洲と八幡浜で過ごして、小学校から北伊予に帰って、出作で小中高大と過ごしました。その後、私立高校の教員をして、この三月で定年退職をいたしました。現在は同じ高校の非常勤講師をしております。昭和六〇年に結婚しまして三年間松山市に住んだのですけれども、神崎に戻ってきました。そして、二年前に出作の今の家に越してきました。子どもも北伊予小中でしたので、その間は北伊予での生活とかかわっているんですけれども、昼間は松山市内で働いて夜帰ってくるという生活ですので、北伊予の暮らしとのかかわりは薄くなっているかと思います。

平成元(一九八九)年に第二子を出産したんですけれども、平成元年はちょうど三回の消費税が始まった年で、出産にまで消費税をかけられたのを覚えています。少子化の時代なのに、ということで翌年には廃止されたんですけれども、最初の年の者は払いました。何とも言えない思い出となっています。よろしくお願いいたします。

司会 ありがとうございました。大政さんよろしくお願いします。

大政 鶴吉の大政直と申します。一九六〇年、昭和三五年生まれ、五七歳です。現在は農業をやっています。高校卒業して大学を出さしてもらって主に塾の講師をやっていました。その後、たばこの自動販売機の会社でヽタスポを使える新しい自販機を南予、中予あたりに置き換えさせてもらいました。あの中にドコモの携帯電話の端末が入ってるんですね。それで、誰が何時何分に買ったかというのが出るわけなんです。そんなことやってましたけれど、取り付けが終わったら仕事が百分の一ぐらいに減りまして、営業所を閉鎖ということになりました。一応私か責任者ということだったので、まあ、五〇歳前ぐらいでしたが、それから農業に専従しております。

現在松山市農協のブロッコリー部会とイチゴ部会に入ってぼちぼちながら生活しております。農業は天候にかなり左右されるので、去年はもう全部失敗だったかなと思いますが、今年は心を入れて頑張っていきたいなあと思っています。

それと中学時代の印象深いこととしては、ちょうど私か三年生の時に今の新しい校舎が完成しました。そのときの思い出はサッカーのゴールポストを何人かで移動したことです。

(二) 装いについて

司会 それでは、これから第一部(前半)の話し合いに移ります。

昭和三〇年頃から昭和五〇年代頃までの生活文化の基本であります衣食住について具体的なお話を伺います。まず最初に「衣、装い」についてお願いします。なお、前回の『北伊予の伝承第一三集』とのつながりがありますので、昭和二〇年代のお話からお願いします。

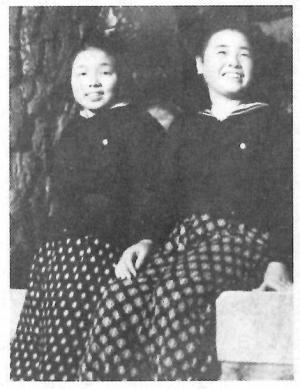

鎌倉 私は昭和三二(一九五七)年に高校を卒業した者です。今言われたのよりは少し前、つまり私が小学生時代のこととなりますが、その頃プールはなかったので川で泳ぎよりました。その時シミーズ(女子用のワンピース式の下着)、若い人はそう言っても知らんでしょうけどシミーズを着ていました。水着はなかったんです。中学校の真北の川で泳ぎました。男子は褌(ふんどし)みたいなのをしておりました。胸が少し大きくなるころになると濡(ぬ)れたら透きとおって恥(は)ずかしいんで濡れたシミーズを摘(つ)まんで体から浮かしたりしていました。

私は農家の生まれなもんで終戦後はモンペですねえ。裕福な家の子はちゃんとズボンとかスカートとかをはかしてもろとったと思うんですが。わが家は農家だったもんですからモンペをほんとによくはいていました。

昭和三〇年より少し前になりますが、高校のときはもう制服があったし、中学校はセーラー服やったです。私は三人姉妹の一番下だったから姉のお下(さ)がりばっかりもらって、母があんまり器用じやなかったから破れかかったのを着ていました。

写真2 モンペをはく女学生(『北伊予の伝承 第11集』より)

稲垣 昭和三〇年代とは少しずれますが、戦中・戦後の小学生時代のことです。私は八人兄弟で六番目の五男坊なんですが、その一時期において、学生服・普段着を含めて新しいものに袖を通したことが無かったような気がします。兄や近所の先輩のお下がりでずっと小学校時代を送りました。あの時代のことですから品物も豊富ではなく仕方がなかったのかなと思います。今はただ親に感謝しています。

巻幡 昭和三〇年頃だと思うんですが、子どものころお正月前には毎年新宅である私の母や本家の伯母の家など近所中が集まって布団(ふとん)の綿の打ち直しをしました。その際新しい綿の入ったハンテンを作ってくれるんです。それをお正月に下ろして(新しいものを使い始める)着る、それが記憶にあります。

今はダウンベストになっていますけど。

(三) 合成繊維の登場

司会 今の話にもありましたが、この時代は昭和三〇年代から五〇年代にかけての長い期間です。

それからもう一つ、以前の木綿とか絹などの天然繊維に代わって、ナイロンやポリエステルといった合成繊維が登場してきました。また洗濯機・白黒テレビ・冷蔵庫の三種の神器も出てきましたが、それらの登場で「衣」の生活がどう変わってきたかをお聞きします。

加藤 小学校の時、体操服は普通の木綿だったんですね。昔はブルーマーとかいって木綿です。こけて土がついてしまったらなかなかのかないんですよ。洗濯機も一槽式で横にぐるぐる手で回す絞り機が付いていたんです。ポリエステルは柔らかいからスーと通るんですけど、木綿や冬のネル(起毛の厚地木綿)とかは、子どもではなかなか回らなくて。回そうとしてもかさばって絞り機の中になかなか入らなくて。よく手伝ったんですけど、しんどかった思い出があります。

八束 この座談会に先立って小さい時の写真を見たんですけど、着ているものは三、四種類。まずデンチ(チャンチャンコ、綿入りの袖なし羽織)、それからだんだん発達してチョッキになって今はベスト。まあそれもあるんですけど今だに私の一番の思い出は、小さい時寝間着をひもでくくって寝たら、朝起きて全部はだけてパッパラパッになっとったという思い出です。先ほど出ましたように私は保健体育の教員をしていました。はいておったのは男子は短パン。昔はほとんど伸び縮みしないものでした。それが今はジャージ言うんですかねえ、体の動く範囲で自由自在に伸び縮みする、体に負荷を与えないような体操服へと変化してきました。そういう進化とともに、いろんな種目で素晴らしい記録が出ると思います。もちろん食べ物によって体格が変わってくる、そしていろんな施設もすばらしいものができて、それを使うことによって鍛え方も変わってくる。やはりそれに応じて体操の服装も変わってきていると思います。農業においてもその時代に応じた服装が出てきたんじやないかと思います。

郷田 私は三〇年生まれなんですけど三〇年頃は服といったら母がキレ(布)を買ってきて作ってくれたり、近所の方が縫ってくれたりしたものでした。毛糸でも編んでくれて、小さくなったらほどいて作り直してくれたりもしました。よく毛糸をほどく手伝いをしたのを覚えています。小中学生のときはそういう手作りの服を着ていました。四〇年代後半くらい、高校ぐらいからだと思うんですがスーパーができて既製品が出回るようになり、お店に行って服を選んで買えるという楽しみができたような気がします。

成人式は役場で昭和五〇(一九七五)年にしていただきました。その頃は、華美にならないようにということで「着物を着て来ないように」と言われ、服で参加しました。母は振り袖を用意してくれていたものですから、式が終わって午後から着付けと写真撮影に行った思い出があります。

(四) 食について

司会 次に衣食住の「食」について伺います。冷蔵庫がなかった時の生活、あるいは薪(まき)を使った羽釜(はがま)での炊飯(すいはん)、薪の入手法や薪割りの思い出などについてもお願いします。また魚にくらべあまり食べなかった肉類についてお聞かせください。

写真3 羽釜(はがま)

写真4 くど(かまど)(『北伊予の伝承 第11集』より)

三好 製材をしておった関係から燃料のことをいうと、戦後プロパンガスができるまでは木材を製材した後のコワ板(コッパ、本の切れ端)とオガ屑(くず)が燃料として使われていました。神崎にパン屋さんがありましたが、オガ屑を取りに来てそれでパンを焼いていましたし、お風呂屋さんも使っていました。一般の家庭でもご飯を薪で炊いていました。だから木材は捨てるとこがなかったんですね。プロパンガスができる前は全部売れてよかったことを覚えています。

渡部 その当時は薪を割って、薪でご飯を炊いていました。親が忙しいので子どもの私か小さい焚(た)き付けを入れて、だんだん大きい薪に燃やしつけるのが難しかった。昭和三三(一九五八)年に家を新築しましたが、それまでは昔の農家の間取りは、玄関から台所まで通しで土間になっておりました。土間が広くなって、そこにおくど(かまど)さんがあって、その前に座って火の番をするのが私の仕事みたいなものでした。それから農家は籾摺(もみす)りした後にすくも(籾がら)ができるんですが、「すくもくどを使ってご飯を炊いたら世話ないんじゃ」言うたりして、そんな記憶があります。

鎌倉 昔は薪で生活しておりました。近所の何軒かがいっしょになって「山を買う」(山の立木を買うこと)いうて七折(ななおれ)方面(砥部町)に採(と)りに行きよりました。それから採って帰った薪を割って、それでご飯を炊いたりお風呂を沸かしたりしました。それからお風呂が途中で冷めた時は、麦わらを焚いていました。燃料はそんな感じでした。それからご飯は羽釜で炊いて、冬場であればそれをお櫃(ひつ)に入れ替えよりましたが、夏はスエ(腐る)たらいかんのでシタミという竹で編んだカゴがあったんですけど、それに入れて軒先に吊(つ)るしたりしていました。

写真5 シタミ(飯かご)(早瀬武臣氏提供)

村上 松前に住んでいた時は新鮮な魚をふんだんに食べていましたが、結婚して北伊予へ来てからは食生活でも「こんなんありかなぁ」、「あんなんありかなぁ」いう感じでした。北伊予へ来るまでニワトリ(鶏肉)は食べたことなかったんですが、チキンライスなんかも「食べないかん」と思って食べましたですねえ。北伊予はそのかわり新鮮な野菜がいっぱいありましたでしょう。松前に住んでいた時も近所に大きな八百屋(やおや)さんがあったので恵まれてはいたんですけど。北伊予では主人の母が一生懸命作っていたお野菜はおいしかったですねえ。

そして今ほんとに思い出すのは、私か北伊予へ来た時に鶴吉の近辺はイチゴを皆さん作っておられたんです。うちは作ってなかったですけど、そしたら皆さんがイチゴを持ってきてくれるんです。それを母はちゃんとこしらえて、大きなどんぶり鉢へいっぱい入れて、あの当時のことですからお砂糖をかけて「お食べ、お食べ」と言って出してくれ有り難かったです。

司会 食生活の主食は麦ご飯でした。麦ご飯のほか、混ぜ飯、芋飯などの炊き込みご飯などの思い出を生恬と結び付けてお話ください。

渡部 やはり炊き込みご飯。野菜と里芋をいっしょに肉も炊き込んだり、まあ、いろんな炊き込みご飯というのがご馳走(ちそう)でよく食べました。その頃は食べ物いうても、肉は食べさせてもらえたらおいしいご馳走でした。めったに手に入らんから、いわゆるタンパク質がない。そこでシジミはうちの近くにもおって、ジョウレン(手箕(てみ))の中へ入れてザツとふるたらいっぱい入っとるんで、それをもって帰ってシジミのおつゆをして食べたりしました。それから各家庭に残飯なんかを餌(えさ)に「三羽養鶏」とか言って数羽のニワトリを飼っておりました。時々犬が来てそのニワトリを取ったいうこともありましたし、ニワトリがカッカ鳴くんでどしたんじゃろか思うて行ってみたらイタチが鶏小屋に入っとったということもありました。とにかくニワトリを飼いよって小屋へ行ったら卵を二つ産んどった、三つ産んどったなどと。それから私も魚釣りが好きで、徳丸には泉やいろんなとこがあって、そこへ行ってはノナ、ナマズ、(ヤを釣ったり、またドジョウもすくいに行ってだいぶ獲れたらどじょう汁をして食べたりすることがこ馳走じゃったんです。雨が降ったら田圃(たんぼ)の水戸(みと)(出口)へシャナをすけて大分獲れたら近所へあげたりしました。それからニワトリもかわいそうなことに卵を産まんようになったら「これもうさばくか」言うて、今考えたら相当残酷(ざんこく)なことをしよったもんです。自分の家でさばいて食べた記憶があります。私も実際にそういうことをしました。

鎌倉 麦ご飯は高校時代もずっと食べとったと思います。私はふんまり好きじゃなかったんですけど、麦ご飯をしっかり行ぺてたから「体によかったんかなぁ」というふうに今感じています。「麦ご飯はもうええからお米のご飯が食べたいなぁ」と思うことが子どもの頃はいっつもありよりました。

渡部 二神島には三年おらしてもらったんですが、まだまだ食べ物がないので毎週帰ってきた時はおかずを作ってもろて、持って行って温めて食べたりしました。

司会 やはりインスタントラーメンの登場は食の中ではどうしても欠かせない内容かと思います。チキンラーメンが登場したのが昭和三四(一九五九)年、スーパーができてこれがどんどん拡がり、コンビニ一号店が開店したのが平成四(一九九―)年です。

若い戦後生まれの方にお聞きしたいのですが、インスタントラーメンが登場したとき、どのような感想をもっていましたか。

大政 インスタントラーメンは物心ついたときには随分ありました。私か一二歳の昭和四七年頃にカップヌードルが初めて登場して今までのインスタントラーメンに比べて「こんなにおいしいんか」いう感じで驚きました。

渡部 インスタントラーメンを私が二神島におるときにだいぶん買い込んで持って行ったことを思い出しました。私は住宅でご飯を食べさせてもらいよったんですが自分とこで自炊する人もおりまして「インスタントラーメン持っていったらお湯かけたらせわないんじゃ」いうことで、「ほたら買うていこか」なんか言うたりして、わりあい買い込んで食べたりしよったのが昭和三九年から四〇年頃のことです。

(五) 住まいについて

司会 それでは衣食住の「住」、住まいにまいります。三世代同居、大家族の住宅から軽便な一戸建住宅に変わってまいります。間取りも来客を意識した造りから、個人や家族を中心とした造りに変わりました。それから農家だったら牛を飼う駄屋(だや)があり、もちろん納屋(なや)があったわけです。風呂や便所は別棟にもありました。そのあたりのことをお願いします。

三好 住宅というテーマとはちょっと違う内容になるかもしれないんですが、木材がよかった時は当然和風の日本瓦を葺いた土壁(つちかべ)を付けた大工さんが建てる在来工法だったんですね。現在はご承知のようにプレハブ形式の一戸建ての効率のよい家になったんですけど、そこで強調しておきたいのは、今、山の方は大変なんです。ご承知のように戦後天皇陛下をお迎えして植樹祭というのをずうっと毎年やってきたんですねぇ。この地域も昭和四一(一九六六)年に三坂峠の登り口のところ(久谷地区)で植樹祭をしました。そして「木を植え、木を植え」言うて、その時の木が現在は伐採時期になっとるんですねえ。そしたら今建築の質がガラツと変わったもんですから日本の木材の一部は今の日本の建築には適しません。それで今山の方の生産者の方はもう伐採時期に入ったものの、ほとんど収人にならなくなっています。

神野 私の家も農家だったものですから昔は本宅があって長屋があった。昭和三二、三年頃に家を建てました。建築の間住むとこがないんで、もともとあった物置みたいな納屋を少し改築してそこへ入っていました。そのとき五右衛門(ごえもん)風呂(かまどの上に直接鉄製の湯釜を据え付けて下で薪を焚(た)く風呂)はそのまま残っていました。また、トイレですが昔ながらの農家なんで、家の中からはもちろんですけど、田んぼへ行って汚れたままで入れるように裏にも戸がありました。昭和三五、六年まで、かまどやおくどさんは新築であってもあったと思います。

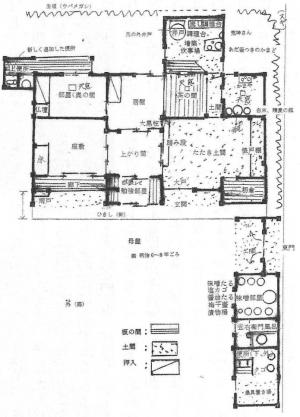

図1 農家の配置図(『北伊予の伝承 第11集』より)

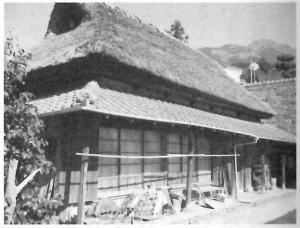

加藤 代々農家なので私か中学頃まで藁(わら)家だったんです。私が小学校のころ一度葺(ふ)き替えたことがあるんです。その際、いろんな人がいっぱい来てくれて、古い麦藁を全部落(お)としてもう一度積み上げて、というのを見たことがあるんです。世界遺産になっているところを見ると、「ああ、昔はうちもあったなあ」なんて思いまして。ほんとに夏が涼しくて「あの頃はほんとに涼しかったなあ」なんてよく思い出します。今の家は風通しが悪くて。

写真6 藁屋根の農家(東温市)

栗原 今、加藤さんのお話が出ましたけれど、うちも昔は茅葺(かやぶ)き屋根でした。座敷とその隣の部屋はかなり広いです。全部をオープンにできて、夏やったらそこへ寝とったら風邪ひくぐらいな感じでした。大きい木があるんで陰になっていましたので、すごく涼しい思いをしました。

鎌倉 藁屋根は神崎には数軒あっただけなんですが、うちもその内の一軒でした。ほんとに最高に涼しかった。「うちは貧乏だから藁屋根なんかな」なんて思ったりもしていましたけど。夏は蚊帳(かや)を吊っていますよね。ヘビが蚊帳の上に落ちてきたなどという経験もあります。夜寝るどころじゃないと思いよっ

たことがありました。ほんとに皆さん藁屋根で生まれた人は涼しかったねぇ。

三谷 私の実家は出作ですけれども、昭和の初めに建てた家で、現在一部リフォームして姉夫婦が住んでおります。小学校のころには父の一番下の叔父と叔母もいましたので九人家族でした。その後叔父、叔母が結婚して七人になり、祖父母、父が亡くなって、最後は母が一人で住んでおりました。母が亡くなって六年になりますが、その時までまだ土間の生活でしたし、トイレも汲み取り式でした。今ではいろんなことが便利になっているけど、母は昔ながらの生活をしながらそれを生涯守っていったんだなあ、ということを今思っております。

八束 葬儀でも昔は家でやっとったと思うんです。組内の集会とかもやっておって、いまだにうちも部屋を仕切る襖(ふすま)があるんですけど、今は家族のプライバシーということを言いだして、それに応じた建物ができておるんじぁないかと思います。そんな変化も感じます。

村上 昭和四八(一九七三)年に新築したんですけど、それまでは鶴吉の密集しているところにいたんです。そしたら母親が「家を建てるときには広いところに出よねぇ。自分とこの田があるんじゃから」言うので自分とこの田に新築したんです。そういうふうな中で設計したんですけど間取りはダメですねぇ。座敷あり、応接間あり仏間あり、寝室あり、そして台所があって、二階には二人いる子どもの部屋がそれぞれに一間(ひとま)ずつあって、そして両親にははなれみたいな二部屋がありました。今は台所もリフォームして広くなっとりますけど、ご飯を食べたら子どもはそれぞれ二階へ上がってしまうんです。やっぱり広々したところで皆で会話して食事してという今風の間取りの方がいいと思います。

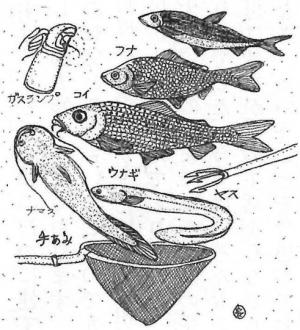

(六) ウナギ、ドジョウ、シジミやホタル

司会 もっともっと伺いたい内容ではありますが、この衣食住の「住まい」の最後にもう一点だけお願いします。特に北伊予地区は非常に地下水が豊富です。水に関することをお聞きしたいと思います。

小田原 私は昭和三〇二九五五)年に生を受けました。小学校、中学校の時には、神崎のいたるところに泉がありました。そこで泳ぎよったんです。当然小学校にはプールもできとったんで、そこで泳ぐこともできたんですけど、どっちかいうと泉から湧き出る水ですから冷たいしきれいし。川いうと特に川(井手)掃除した後はヨカワいうて、空き缶にぼろ布(ぎれ)を詰めて重油を入れ火をつけて、ウナギとかナマズをいっぱい獲りよったんです。その獲れた魚をポンプアップした水がようけ流れる前の川で、リンゴ箱の板をちょっとはずして竹でシャナみたいにしてイケスを造って一時活かしていました。ウナギとかドジョウとかをたくさん活かしとりました。農協の近くにあったO食堂のおばあちゃんが電話してきて「小田原君、ドジョウを一升(しょう)(一・八リットル)ほどとウナギを一〇本ほど持っておいで、買ったげるけん」言うんで。そんなんが楽しみで小学校頃はいつも伊予神社でミミズとって竹筒(モンドロ)をもって中川原へ行きよりました。今も水は大切にしておりますし、昔からある井戸水を使っております。北伊予地区、特に神崎、徳丸、出作それに中川原も泉がありますが、やはり泉いうのか地下水は大事ですね。

図2 ヨカワ(夜川)(『北伊予の伝承第8集』より)

鎌倉 同じ水でも少し内容は違いますが、永年学校給食に携わっていたものですから一言だけ言っときます。平成六年か七年だったと思いますが、それまで経験したことのない大渇水に見舞われて大変な水不足になったことがありました。松山では断水になって学校給食もできんでしたから、パンと牛乳などで水を使わない献立にしていました。松前町は節水しながらも、それまで通りの献立で学校給食ができました、それが自慢な松前町だと思います。特に北伊予、岡田あたりは飲料水が豊富なことは大きな財産です。でも、今水があるからといっても無限にあるものでもないですから大事にしていかないかんと思っています。

司会 それでは今日話に出てきましたドジョウ、ウナギあるいはシジミ、さらにホタルなどが今はもうほとんど見られなくなりました。その原因は農薬や井手の三面コンクリート化などに関係すると思われます。いつ頃から消えていったのでしょうか?その辺のいきさつをお伺いしたいのですが。

栗原 私が小学生の頃つまり昭和四〇年代は田植えしたり代掻(しろか)きしたりするときにフナがいっぱい田にいる状況でした。メダカもいました。今は「ほんとにおるんかなあ」と言う状況になっとると思います。それからシジミの話が出ておりましたが、シジミも三面コンクリート張りになって全然いなくなりました。ところが今は砂がだんだん溜まってきていて、そこにはシジミが住んでいます。

司会 先ほど小田原さんからドジョウやウナギを獲ってという話がありましたが、私も子どもの頃経験があります。これはやはり懐かしい思い出ですよねぇ是非子どもたちにも伝えておきたいと思いますが。

写真7 改修前の川(福徳泉公園内)

写真7 改修前の川(福徳泉公園内)

写真8 改修後の水路(神崎)

写真8 改修後の水路(神崎)

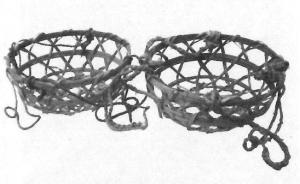

渡部 モジ(モンドリともいう。ウナギを獲る細長い竹で編んだかご)言うんですが、先ほど言いよったようにミミズを採ってきてエサにして川へすけていました。時には重信川まで行ってすけてみたりしました。朝揚げに行くんが楽しみで、おらなんだらガッカリするんじゃけど、モジの中に多い時にはウナギが五、六本入っとったということもありました。現在、徳丸地区は耕地整理で田圃を整理してコンクリートの川にしてしもたんで、いわゆる魚のすみかがない、砂も溜まらないので減りました。ホタルも私か子どもの頃には飛んでおった。学校から帰りに石垣の中へ手を突っ込んでカニをいっぱい獲って帰ったりしたことも覚えておりまさい。耕地整理してそういう魚の棲家がなくなったということと、地下水が下かって冬場は井手(いで)(小川)には全然水が流れよらんです。

(七) 牛について

司会 続いて農業に関連して牛について伺います。北伊予の場合、どの農家でも牛を飼っておりました。耕作はいつごろから耕耘機に変わっていったのでしょうか。また田植えとか稲刈りなど農作業もグループで、あるいは家族で、親戚で集まって行っていたのが機械化が進んだためなくなりました。夏場農閑期の牛は、山間部に預ける「預け牛」(あげ牛)の習慣がありました。これについてもお聞かせください。

写真9 手上の田植え(模型)

写真9 手上の田植え(模型)

写真10 苗かご(早瀬武臣氏提供)

写真10 苗かご(早瀬武臣氏提供)

三好 私のところは製材業を営んでいましたのでトラックがありました。当時、地域の牛を農繁期が済みましたら中山とか面河の方へ預けるんで運んでおりました。それともう一つは地域で結婚がございましたら、今は結婚されましたら家具なんかは、当然家具店が運びますが、当時は嫁入り道具は家から運んでおりましたので、私のとこのトラックで嫁入り道具を運んだことがございます。

図3 脱穀機

加藤 私は二九年(一九五四)生まれなんですけども、ほんとに幼い時には牛がいました。牛小屋もあってほんとに臭かった想い出がかすかにあります。でも小学校の時(昭和三〇年代半ば)にはもういなかったです。

小学校の時は農繁休業がありました。子どもの頃の記憶なのではっきりしませんが一週間位だったのでしょうか。毎日毎日、皆で親戚とか組内の家とかの田植えをしていました。田植えは手植えですから苗を植えては後ろへ下がっていくのですが、後ろを振り返ると先はずいぶんと遠いんですよね、何回も何回も、まだかまだかと後ろを振り返って見ていました。当時は今の育苗箱と違って苗代(稲の種を蒔いて田植えまでの間、苗を育てる圃場)で作った苗を引いて束にして、それを畦や道から放ってくれるんですけど、泥が散ったりしていました。お昼の食事なんかは皆が持ち寄って食べた記憶があります。ほんとに子どもの頃は農作業をよくしました。

三谷 牛の件ですけど、私の実家でも牛を飼っていまして、うちは年中、家で飼っていた記憶があります。昭和の初め頃の家で、牛がいたところは物置になっていますが残っています。いつ頃牛がいなくなったかはっきり覚えていないのですが、小学校三年生頃(昭和四〇年頃)の宿題に、耕耘機を描いてきなさいというのがありました。耕耘機をどうやって描いたらいいのか分からないので、当時一緒に住んでいた叔父に手伝ってもらって描いた記憶がありますので、昭和四〇年頃には牛はいなかったのかなと思います。

渡部 私の牛の思い出としては、当時親父が鋤(すき)で田んぼを鋤いていましたので「小学校の高学年になったら田んぼに行って牛の鼻やりをするんぞ」と言われていました。牛にヘセヘセと綱を引っばったら右に向いて行く、ハセハセと綱で首筋や腹を叩(たた)いたら左へ行く、前に行くときや遅いときはホイホイと言っ

て尻を叩き、ドードーと言いながら足を止めると停まりました。耕耘機ができて機械で田んぼを鋤くようになって、牛の労力が要らんようになってから牛がいなくなりました。牛を飼っていた時の牛の糞(ふん)で「駄(だ)の肥(こえ)」を作るんですが、「駄の肥」を田畑に入れたら作物がよくできるのでリヤカーで田んぼに運んで振り撒(ま)き、鋤き込んで野菜を作った思い出があります。

牛は夏場になったら要らんので犬寄(いぬよせ)(佐礼谷(されだに)、現伊予市)へ預け、涼しくなって牛が要るようになったら連れて帰ってきました。牛が帰ってくると懐かしくて「牛が肥えてもんたのう」とか言っていました。牛を飼っている時は、犬を散歩させるように牛を散歩させておりました。私は小さかったから恐ろしいのでようしませんでしたが、三、四歳上の人は草を食べさすとよい牛になるんじゃと言って牛を連れ出して道の草を食べさせていました。牛も喜んで草を食べていました。

写真11 牛による耕作

写真11 牛による耕作

写真12 夏場の預け牛(佐礼谷) (『村上節太郎がとらえた昭和愛媛』から)

写真12 夏場の預け牛(佐礼谷) (『村上節太郎がとらえた昭和愛媛』から)

鎌倉 地域や家によって違うんじやないですかね。「預け牛」のこと初めて聞きました。私のところでは牛は年中家にいました。先ほどの「駄の肥」を作っていました。当時は今のようなナイロンの手袋がなかったので「駄の肥」を軍手をして扱っていましたが、軍手に惨みてきて汚く臭かった。そしたら父親が「手がつるつるしてきれいになる」と言っていました。牛の餌にする藁(わら)を切る鋏(はさみ)のような藁切と敷き藁に使う藁を切るゼツメという器具がありました。

神崎には博労(ばくろう)(馬喰)さんがいて「牛太ったかな、牛を売らんかな」と声を掛けて牛を買いに来ていました。牛を売るとお金が入るので、お陰で大学へも行くことができました。

写真13 藁切り用のゼツメ(早瀬武臣氏提供)

写真13 藁切り用のゼツメ(早瀬武臣氏提供)

三好 牛の件でお話しします。私か中学校の頃は学校の東側(現在の小学校の正門付近)に農舎と家畜小屋がありまして牛を飼っていました。夏休みには「干し草を作って持ってこい」と言うので持って行って、牛を飼っていた経験があります。生徒たちが当番で世話をしていました。

(八)紙芝居やアイスキャンデー

司会 次に、懐かしい紙芝居や駄菓子屋、アイスキャンデー売りなどの思い出について。さらに昭和三九(一九六四)年の東京オリンピックを境にテレビが普及し、新幹線や高速道路等のインフラが整備され、大変革の時代が来るわけです。皆さんの体験や思い出をお聞かせください。

栗原 駄菓子屋さんというのかどうかわかりませんが、永田のバス停のところに店があったんですけど、そこで「松の露(つゆ)」一つが一円もしなかった五〇銭ぐらいだったでしょうか。パットライスとか糸を引っ張って当たりだったら大きいの、はずれだったら小さいのがもらえるのがありました。それとアイスキャンデーについては、昼過ぎに松前方面から自転車に旗を立て鐘(かね)を鳴らしながら売りに来ていました。暑い時期でしたのでいつも買いに行っていた記憶があります。

写真14 バス停があった永田の交差点(平成25年撮影)

写真14 バス停があった永田の交差点(平成25年撮影)

郷田 永田のバス停に店があったのを思い出しました。おばあちゃんの家に来て、あそこのバス停から帰っていたんですが、あそこのお店に膨らますと長くなる風船があって、それを買うのが楽しみでした。

神野 昭和三三、四年頃だったと思うんですけど、出作地区に唯一テレビの購入者が出ました。その当時ですね、相撲とかプロレスとか野球とかの番組があると友達三、四人とお邪魔して観させてもらっていました。相撲は昼間なんですけど、プロレスは夜じゃなかったかなと思うんですけど、先方さんもそれほど嫌がることもなく観させてくれました。それともう一つ紙芝居なんかは昭和三二、三年の子どもの頃、出作のお寺なんかでやっていまして、買うのは大体水飴のようなものが多かったですね。割りばしでこねると白くなった水飴を食べた記憶がありますが値段は覚えていません。

三好 テレビの関係で強烈に私の記憶に残っているのは、人工衛星が打ち上げられ、日米のテレビ生中継というものがございました。それを観ようと朝早くテレビを点けたところが臨時ニュースでアメリカのケネディー大統領が暗殺されたのを観ました。この年代の方はご記憶にありましょうが、これは衝撃的なことでございました。

巻幡 昭和三〇(一九五五)年前後だったと思うんですけど、保育所や小学校から帰って、おばあちゃんの所へ行くとお小遣いを一〇円くれるんですよ。それで横田のT商店に行って「松の露」を二〇個ぐらい買って帰って、おばあちゃんの所で食べるのが楽しみでした。おじさんに「カラスが啼かない日があっても美恵子が来ない日はない」と言われていました。テレビなんですけど、昔、高価なテレビは座敷に置いていました。子どもの頃、父も母もいない時でした。夕方相撲中継が始まると、テレビ観せてや」と近所の人たちが来てテレビを観ていたら家主がいないところへ放送局の人が来て視聴料を払わんといけなくなりました。

加藤 紙芝居なんですけど、ドドンと太鼓が鳴って紙芝居屋さんがお宮に来ました。私は昭和二九年生まれですが二、三年上の近所のお姉さんに連れられて紙芝居を見に行きました。その時、多分ギョウセン飴だったと思うんですけど、買ってもらって食べました。粘っこかったのを覚えています。

写真15 紙芝居を見る子どもたち(昭和20年代)

写真15 紙芝居を見る子どもたち(昭和20年代)

八束 アイスキャンデーもありましたが、夜には「夜鳴きうどん」が来ていました。昭和三〇年代後半から四〇年頃だったでしょうか。「夜鳴きうどん」がピーピーと笛を鳴らして来るのですが、家の前に来たら呼び止めて食べていました。そのうどんが美味(おい)しかったのを覚えています。うどんはありましたが蕎麦(そば)はなかったですね。

鎌倉 神崎にも道路沿いには来ていました。

(九)Slやバスの思い出

司会 次に、国鉄のSlの思い出についてお聞きします。それからいつ頃マイカーの時代になり、汽車やバスを利用しなくなったのでしょうか。

神野 私は松山の高校へ通っていました。当時は蒸気機関車Slが多かったと思います。風向きによっては石炭の粉末が顔にパラパラと当たった嫌な思い出があります。北伊予駅からの乗車だったので、いつも満員で普通はデッキでつかまり棒を片手で持って乗っていました、雨が降るとデッキにはおれないんで中の方へ入ったりもしましたが懐かしい思い出です。

写真 国鉄北伊豫駅構内(昭和50年代)(『北伊予の伝承第3集』より)

写真 国鉄北伊豫駅構内(昭和50年代)(『北伊予の伝承第3集』より)

三谷 交通の変化は大きかったと思います。小さい頃(昭和三五、六年頃)八幡浜に住んでいましたので八幡浜から北伊予まで国鉄(現JR)を利用して帰っていました。当時はSlと気動車の時が半々でした。高校・大学は松山に国鉄で通っていましたが、国鉄の六か月の通学定期が二千四百八十円でした。この値段が忘れられません。当時伊予鉄の市内電車は三か月で二千四百八十円でしたから、いかに国鉄が安かったかということを覚えています。

昭和五四(一九七九)年に勤めだして車にしたんですが、重信川に架(か)かる古い中川原橋はバスと離合が出来ませんでしたので、向こうからバスが来てたら手前で待っているという状況が何年か続きました。

加藤 Slの思い出ですが、私は中川原でしたので北伊予小学校まで六年生が中川原の児童全員を連れて集団登校をしていました。線路の横を通って学校へ行くんですが、Slは決まった時間に通過します。ちょうど通学路の横を通るもんですから風向きによっては煙がすごかったし石炭カスが顔に当たるので、Slが通る前に早く出作なり神崎の方へ行っておかなければなりませんでした。小さい子はその辺の事情が解らないものですから、あっちへ行ったりこっちへ来たりするんです。そんな小さい子どもを速く歩かせてSlと出会わないよう登校していくのに苦労しました。

司会 バス交通に関してお尋ねします。昔は松山からのバスは神崎から分岐して森松へ、上野を経由して郡中(伊予市)へ、東古泉を経由して松前の人繊門前(東レ)や今出(いまず)までの路線がありましたが、今では北伊予駅前行きだけになっています。バスに関して特に下(しも)地区の方いかがでしょうか。

巻幡 ちょっとの期間だけ松山へ勤めていました。人繊門前行の最終便が松山を一九時でしたから絶対にそれに乗り遅れてはならなかったんです、そのため間に合うように仕事も切り上げて帰っていました。バスの中では神崎や鶴吉、近所の人たちとワイワイしゃべりながら帰った思い出があります。

写真17 懐かしいボンネットバス(『北伊予の伝承第12集』より)

写真17 懐かしいボンネットバス(『北伊予の伝承第12集』より)

図4 神崎を中心としたバス路線図(昭和30年代)

図4 神崎を中心としたバス路線図(昭和30年代)

稲垣 その沿線に住んでいましたので、雨の日などに時々利用しました。一時期、朝夕の通勤時間帯には満席に近い状態で走っていたと思います。その後、時代の流れで徐々に客が減り、昭和三五、六年頃に廃止されたと思います。

村上 役場に勤めてぃた時ですが、役場の前からバスが出ていたんです。県庁に出張がありましたので役場前からバスに乗って県庁に行きました。帰りは北伊予経由といったら、どれに乗っても役場の前を通るのかなと思って乗ったんです。北伊予まで来たら、あれあれバスがどんどん山の方へ行くんです。他所(よそ)の人のような顔をして運転手さんに「松前まで帰りたいんですが」と聞きましたら、「郡中までこのバスで行って、郡中から郊外電車の郡中線に乗って松前で降りてください」と言われました。

渡部 バスと言えば、昔、中川原から徳丸の常夜灯の方へ入っていくバス路線がありましたが廃線になりました。今は町の「ひまわりバス」が回っています。松山へ買い物に出ると言ったらたいてい中川原まで出てからバスで松山へ行っていました。当時は道もガタガタで悪かったですから、中学生になってからも中川原から松山へ行く間に車に酔って顔が青白くなっていました。私は昭和四〇年に車の免許を取りましたが、車に乗ったら酔うかなと心配しましたが、自分で運転したら車酔いしませんでした。それから道路事情もよくなり、自家用車も増えてバスが廃れていきました。

司会 道路事情もよくなり、自家用車が増えてきたことなども影響して個人商店が姿を消しスーパーマーケットの利用が多くなり、生活面で大きな変化がありました。特に若い方どうでしょうか。

大政 物心がついた頃には個人商店は少なく、伊予市あたりに行ってスーパーを利用していたような気がします。幼稚園の頃には、鶴吉に「かどみせ」があって、いつも元気な名物おばさんが店番をしており時々お菓子などをくれました。

写真18 鶴吉の「かどみせ」 (昭和29年撮影、『北伊予の伝承第12集』より)

写真18 鶴吉の「かどみせ」 (昭和29年撮影、『北伊予の伝承第12集』より)

栗原 個人商店がなくなってきたのは、私なりに考えますと、スーパーへ行けば何でも揃い、安くて駐車場もある。こうしたことが影響したのだと思います。

司会 ここで第一部(前半)を終わりますが、どうしても触れておきたいことがありましたらお願いします。

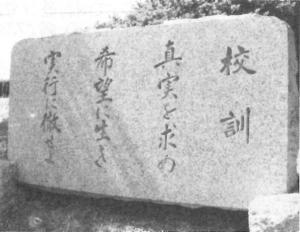

三好 私は昭和三二年に中学校を卒業しましたが、当時中学校の校舎は今の小学校のプールあたりにありました。その頃ちょうど「真実を求め 希望に生き 実行に徹せよ」という校訓碑や校歌、中庭ができ、発足当時からの中学校が充実・整備された時期で担任は中川原の加藤敏之先生でした。大溝の升田守先生の回想(『北伊予の伝承第一三集』の座談会)にあるように、牛の飼育とか山王原(さんおうばら)(中学校の実習畑)へ下肥(しもごえ)(人糞(じんぷん))を肥たごで運び、野菜を作っていたことなど思い出はたくさんあります。

鎌倉 中学校の校歌は私か中学校三年生(昭和二九年)のときにできて一月に発表会が開かれたんです。それと、北側の木造校舎は昭和二四年にできて、二七年には校舎の北側に雨風をよける窓が付けられたように思います。

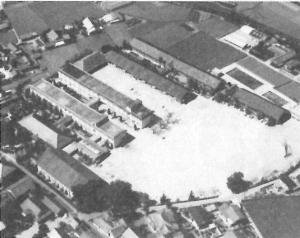

写真19 北伊予中学校北校舎(昭和35年撮影、校訓碑も見える)

写真19 北伊予中学校北校舎(昭和35年撮影、校訓碑も見える)

写真20 北伊予小・中学校全景(昭和43年撮影)

写真20 北伊予小・中学校全景(昭和43年撮影)

写真21 校訓碑(昭和29年設置)

写真21 校訓碑(昭和29年設置)

(一〇)オイルショックにまつわること

司会 昭和四八年に起こったオイルショック(石油危機)後の狂乱物価、モノ不足、買占めなどについて、体験したこと、その対処法や苦労話などをお願いします。

村上 昭和四八(一九七三)年のオイルショック後は親の代でしたので、いろいろしてもらっていましたから、モノ不足、買占めなど特に不自由はなかったように思います。物価が上がっていくようでしたので、田を宅地にして屋敷替えし暮れに引っ越しました。夫は地元農協の職員でしたが、弟が会社を作っていましたので退職して兄弟でしていました。順調にいった時代です。

三好 オイルショック後、木材に関しても原木が急騰(きゅうとう)しました。私の製材所は地元の大工さんとの商売でして、製品の値上げに大変苦労しました。理解してもらう頃には狂乱物価もじわじわと落ち着いていました。その後は安定成長期となり、住宅建築ブームが続いて木材価格も少しずつ上昇し潤いました。

巻幡 トイレットペーパーやティッシュを買いだめしました。今でも安売りのときに買いに行ってストックすることが日常になっています。

稲垣 家計を預かっている女性ほどの苦労は記憶に残っておりませんが、日々家内の愚痴(ぐち)を耳にしながらの生活がしばらく続いたように思います。当時、私も時々スーパーに出かけていましたが、開店前やレジの長蛇の列に出くわした経験も幾度かあります。特にお年寄りや小さな子どもさんを抱えるご家庭では、洗剤や紙製品の調達には大変なご苦労があったと思います。

鎌倉 給食のことも少しお話ししておきたいと思います。松前町内に学校給食が始まったんは、岡田小学校が昭和二八(一九五三)年、三〇年に北伊予小学校、三二年に松前小学校でした。単独校での完全給食だったんですね。中学校の完全給食は昭和三八年に北伊予中学校で始まりました。松前と岡田中学校では四四(一九六九)年にパンとミルクの給食が始まりました。昭和四六年四月には消防署の前に松前町学校給食センターができて、町内の小中の児童生徒、教職員全部で四千四十六人の給食が始まりました。給食費は小学生五〇円、中学生六〇円でした。

その後、四八年のオイルショックの後は、毎年のように値上げ、値上げで、食材の購入も業者の入札制ではありましたが、献立にも大変苦労しました。それから松前町では、この四八年には他の市町村より早く麦の入った米飯給食を採り入れました。その外に大きな蒸気の釜でつくる炊き込みご飯やチキンライスもありました。関係者で知恵を出し合って大変な時期を乗り切ったんです。

写真22 給食センター全景(平成9年) 『松前町学校給食センター施設の概況』より

写真23 給食風景(北伊予小1年生)

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]