本文

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦前の学校とくらし

発行:

1 座談会「通った学校の思い出とくらし」

長い伝統に育まれ北伊予の学校に通った懐かしい日々の思い出と当時のくらしを絡ませて、激動の昭和を生き抜いた各地区の有志の皆さんにお話いただくため、酷暑の七月一四日、東公民館で座談会を行いました。「戦前の学校とくらし」では尋常小学校から国民学校までを一〇名の方に、「戦後の学校とくらし」では、戦後の復興と六・三制による新制学校への移行や中学の分離など一二名の方に語っていただき、二つのグループに分かれて実施したものをまとめたものです。

一 戦前の学校とくらし

出席者の皆さん

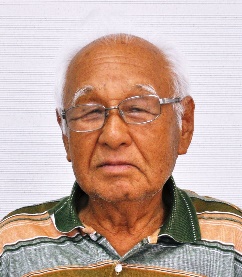

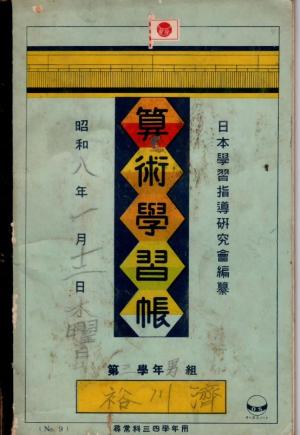

1 鶴吉 濟川 裕(大正一二年生)

2 出作 土居 和臣(大正一三年生)

3 永田 中村 文雄(大正一四年生)

4 神崎 合田ミユキ(昭和 三年生)

5 鶴吉 相原 隆志(昭和 三年生)

6 東古泉 松田清太郎(昭和 六年生)

7 中川原 高須賀郁夫(昭和 八年生)

8 出作 山本 勅子(昭和 八年生)

9 横田 野垣マサノ(昭和 九年生)

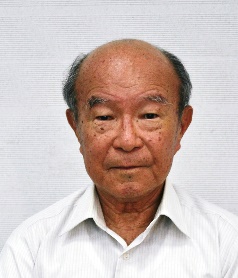

10 大溝 高市 賢一(昭和一〇年生)

司会 大政 邦和(昭和一六年生)

仙波 康宏(昭和一二年生)

記録 澤田 忠夫(昭和二五年生) 水口 勉(昭和二一年生)

このグループでは、戦前、北伊予尋常高等小学校や北伊予国民学校へ通った思い出を中心に、当時のくらしについて語っていただきました。その後、不明な部分は当時が分かる方に体験を聞いたり、資料で調べたりして書き加え、分かりやすくしましたのでご了承ください。

(一)尋常小学校の頃から国民学校まで

はじめに尋常高等小学校へ通った頃の思い出を先輩から順に語っていただきます。

中村 私は永田でございますが、今ごろは五、六人の少人数で登校していますが、昔は全員が揃(そろ)うまで待ちよって、揃った段階で出発しておりました。永田の集合場所は県道沿いの砂利置き場で、そこで、当日休む人は、「だれ先生に風邪で休むとか言っといてくれ。」と。その当時は一番確かな伝達方法でした。全員が揃うまで待っておりました。

中村 私は永田でございますが、今ごろは五、六人の少人数で登校していますが、昔は全員が揃(そろ)うまで待ちよって、揃った段階で出発しておりました。永田の集合場所は県道沿いの砂利置き場で、そこで、当日休む人は、「だれ先生に風邪で休むとか言っといてくれ。」と。その当時は一番確かな伝達方法でした。全員が揃うまで待っておりました。

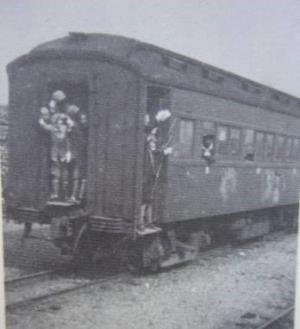

濟川 私が入学したのは、昭和五年四月、国鉄線(=今のJR予讃線)が郡中(伊予市)まで開通した年です。

濟川 私が入学したのは、昭和五年四月、国鉄線(=今のJR予讃線)が郡中(伊予市)まで開通した年です。

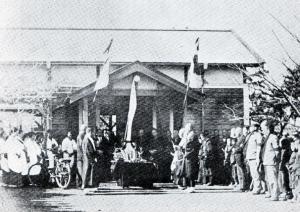

支那事変の出征兵士見送りのために北伊予駅に集合し、旗を振って見送ったのを覚えております。

写真1 出征兵士の出発

写真1 出征兵士の出発

合田 駅へ何度か見送りに行くと、児童代表も言葉を述べていました。そのようなことも満州事変や支那事変から、戦勝あるころまでで、次第に途絶えていきました。

合田 駅へ何度か見送りに行くと、児童代表も言葉を述べていました。そのようなことも満州事変や支那事変から、戦勝あるころまでで、次第に途絶えていきました。

山本 駅が近いので自主的に何度か駅のホームで小旗を振って見送りました。

山本 駅が近いので自主的に何度か駅のホームで小旗を振って見送りました。

野垣 私は駅が遠いので駅で見送らずに、横田で兵士を見送りました。

野垣 私は駅が遠いので駅で見送らずに、横田で兵士を見送りました。

合田 小学校の一番の思い出は、戦死した出征兵士の村葬が講堂で行われ、低学年の子どもも、運動場で遊ぶのに声を出せず、ひっそり遊んだことです。

相原 北伊予駅で、時には南伊予と競争みたいに見送っていたこともありました。満州開拓団(=一九三八年から一九四二年の間に見られた満州国への農業従事者を中心とした移民団)への見送りも含めて出ていました。

相原 北伊予駅で、時には南伊予と競争みたいに見送っていたこともありました。満州開拓団(=一九三八年から一九四二年の間に見られた満州国への農業従事者を中心とした移民団)への見送りも含めて出ていました。

中村 最初の村葬は、中川原の加藤さんでしたね。私が小学校六年の時です。戦争が始まってすぐ戦死したんですね。今でも村葬のことは覚えております。その後二名の方を一緒に弔(とむら)ったこともありました。

写真2 英霊を迎える(北伊予駅)

写真2 英霊を迎える(北伊予駅)

写真3 講堂で行われた村葬

写真3 講堂で行われた村葬

高市 講堂へ参加したことがあります。

野垣 村葬には出ませんでしたが、英霊が帰った時には学校前の道路に並んでお迎えしました。

出征、戦死に関する記憶は強烈だったのですね。村葬の参列者はどんな方々でしたか。

中村 僧侶が四から五名、高学年児童、来賓、役場関係三役の方が来ておったと思います。当時、吹奏楽で演奏した人によると、高学年児童も参加し、晴光院以外の僧侶もいたようです。

小学校で他の思い出は、六年生の時に日中戦争で南京(なんきん)陥落(かんらく)(=南京に勝利する)のお祝いに提灯(ちょうちん)行列をしたことです。

合田 戦争も始めのうちはどんどん勝っていましてね。旗行列でみんなと集落を歩いた記憶があります。

紀元二千六百年(=昭和一五年)の祝賀の時も、昼は村内を児童の吹奏楽を先頭に旗行列をし、夜は提灯(ちょうちん)行列(ぎょうれつ)をしました。

写真4 小学校運動場での奉祝行事

写真4 小学校運動場での奉祝行事

児童の活動の様子について

土居 私は濟川さんより一級下で昭和六年に入学したんですが、今思い出すのは、通学は足袋(たび)や靴下を履(は)いてはいかなんだ。素足に運動靴か草履(ぞうり)です。体操は真冬でも裸足(はだし)じゃないといけなかった。校長先生の教育方針だったと思いますが、その点で厳しかったですね。秋の運動会も靴を履いたらいかなかった。この日はみんな裸足で登校しました。

土居 私は濟川さんより一級下で昭和六年に入学したんですが、今思い出すのは、通学は足袋(たび)や靴下を履(は)いてはいかなんだ。素足に運動靴か草履(ぞうり)です。体操は真冬でも裸足(はだし)じゃないといけなかった。校長先生の教育方針だったと思いますが、その点で厳しかったですね。秋の運動会も靴を履いたらいかなかった。この日はみんな裸足で登校しました。

写真5 伊賀上校長と教職員

写真5 伊賀上校長と教職員

濟川 だから運動場の石拾いをたびたび行いました。

松田 私も靴下や足袋は履かなかったですね。

高市 私は裸足で通学した記憶はなく、ちり草履でした。

土居 冬でも靴下や足袋を履いて教室へ上がれなかったが、聞くところによると、高等科になると学校でちり草履のつくり方を教えてもらい、自分で作ったものは上履きとして認めてくれたそうです。

当時の服装や持ち物、弁当などについてお聞きします。

合田 小学校の時に、遠方の子はお弁当を持ってくるんです。近くの子は家に帰って食べてきました。二、三人弁当も持たず、家にも帰らず運動場で遊んでいた子がおりました。

土居 我々の時代は、遠足の弁当はおにぎりか日の丸弁当(=飯に梅干しを入れた弁当)じゃないといけなかった。検査していたですよ。これは貧しい家の子への思いやりだったと思います。運動会でも親と一緒に弁当食べるようなことは許されなかったですよ。

中村 話は変わりますが、一、二回経験があるんですが、同級生が、親が働いていたので子守の子どもを学校に連れておったのを覚えております。就学率を上げるために認めていました。

合田 私のときも二人位おりました。

松田 私の経験では、当時子どもがどの家庭も一〇人前後と多かったので、兄弟姉妹の持ち物を譲り受け、順次使っていました。

中村 私ら頃の通学の服装は、制服はないが、男子は衣料品店で購入できる学生服でした。女子は着物、セーラー服、毛糸で編んだ服にスカート。履物は素足に草履、晴雨兼用の下駄が多く、やつおれ(=草履で底が六つぐらいに割れる履物)や靴(ゴム製)も使っていました。高等科になると地下足袋の子が多くなっていました。

写真6 昭和10年度尋常科卒業生(男組)

写真6 昭和10年度尋常科卒業生(男組)

写真7 昭和10年度尋常科卒業生(女組)

写真7 昭和10年度尋常科卒業生(女組)

濟川 私は昭和一〇年度卒業生です。この記念写真で分かるように、男子は坊主頭に学生帽、黒の学生服でした。履物は下駄、靴、草履です。物が不足するようになって靴がズックに、ズックが下駄、草履というように変わっていきました。女子は写真で見るとおかっぱ頭、セーラー服、着物、ジャケット、ス―ツ、タイトスカートなどいろいろです。履物は素足に草履で、雨や雪の時は下駄履きでした。

防寒用の足袋・手袋・マフラーはありません。ランドセルは珍しく、肩掛けカバンや手提げ袋・風呂敷に入れていました。和風と洋風とが混ざって、低学年から高学年になるにつれて変わっていったように思います。自由でした。冬は寒さよけに、でんち(=そでのない綿入れの上着=)、はんてん(=短い上着でハッピのようなもの)、掻巻(かいまき)(=小さい夜着で綿の薄いもの)なんかを羽織(はお)っていました。家に帰るとすぐに着物などの普段着に着替えていました。運動会用に買った服装は秋祭りにも着ていましたね。

図1 戦前の学童姿

図1 戦前の学童姿

相原 私は昭和一〇年に北伊予尋常高等小学校に入学し、北伊予国民学校を卒業しました。皆さん、このマ―ク知りませんか、帽章です。戦争中は金属が不足して、カラツ(磁器)製のボタンを見掛けたことがありました。公共物や私有の金属類は供出されて、物資の配給制が強化されましたね。

写真8 尋常高等小学校帽章

写真8 尋常高等小学校帽章

高市 戦争が終わって六・三制の新制中学一年だった時に、北伊予中学校のマークを決めることになりました。先生が三つ、四つサンプルを持ってきて「どれがいいか決めなさい。」と言われ、当時の一、二年生の選任された生徒によって決めたのを覚えています。

高市 戦争が終わって六・三制の新制中学一年だった時に、北伊予中学校のマークを決めることになりました。先生が三つ、四つサンプルを持ってきて「どれがいいか決めなさい。」と言われ、当時の一、二年生の選任された生徒によって決めたのを覚えています。

―男女別行動の場面、体操の時間、着替えなどについて

中村 戦前の遊びは、遠足で鶴吉にある草田池へ行ったり、学校でフットボールをしたり、夏には北伊予駅西の新泉へ泳ぎに行ったりしました。

学校からは新川(=伊予市にある海水浴場)へ年一回行き楽しみでした。飛び込み台や遊具も多くあり、面白かったですね。腸チフスが流行したときは砥部にある赤坂泉へ行きました。

北伊予駅の西にあった三つの泉、新泉、徳利泉、氷(こおり)泉(=正しくは幸治(こうじ)泉、三つの泉で最も冷たかった。)は多くの子どもらの絶好の泳ぎ場でしたね。

山本 体操の時間は、上は白の半そでシャツ、下はブルーマだった。昔プールなんかはなかったので、学校から帰ると氷泉へ泳ぎに行きました。その当時水着はなく、小さいころはパンツ、シミーズ、大きくなるとワンピースのようなあり合わせの衣類で間に合わせていました。

合田 体操の時間は、上着を脱いだ程度で体操服に着替えた記憶はないんです。水泳はパンツです。徳丸に同級生が一四、五人位いたので、約束時間に集合して遊んでおりました。

山本 私ら出作の子は氷泉でよく泳ぎました。鶴吉の子も泳いでいました。

土居 私たちの学年一、二、三年生は雪組(男)、月組(女)、花組(男女)に、四年生から男組と女組に編制されました。男と女が学校で話すようなことはほとんどありませんでした。

お昼の休憩時間などについて

中村 私は弁当でしたが、学校の近くの神崎、鶴吉、出作の一部の子は、昼休み家へ食べに帰って五時間目に遅れないように来ていました。

土居 尋常科も高学年になると午後授業があるので、持ってきた弁当を急いで食べて休憩時間は運動場へ出て、陣取りなどをしました。陣取りはセンダンの木を陣地にして行ったものです。次の勉強が始まるまで我を忘れて楽しみました。

冬晴れた日には、一個のボールを奪い合って高くけり上げたり、遠くへけり飛ばしたり、また高等科の子と一緒になってフットボ―ルやバスケットボールもしました。雨の日には、廊下で「つばえ」という取っ組み合いを楽しみましだ。女子はお手玉やおはじき、まりつき……とか。

高須賀 私は中川原ですから、学校から帰ると重信川(中川原橋付近の広場)に集合し、上級生の指示で敵・味方に分けられました。配置・階級役割・仕事分担等を決めて「戦争ごっこ(陣取りゲーム)」もやってたですね。

高須賀 私は中川原ですから、学校から帰ると重信川(中川原橋付近の広場)に集合し、上級生の指示で敵・味方に分けられました。配置・階級役割・仕事分担等を決めて「戦争ごっこ(陣取りゲーム)」もやってたですね。

他にどんな思い出がありましたか。

中村 苗代(なわしろ)でメイ虫(=イネの茎を幼虫が食べて大打撃を与える害虫)が産卵した稲の葉を一〇〇枚届けると、一枚の抽選券がもらえ、後で農協の品評会場で賞品か何かと引き換えていました。学校でも子どもにメイ虫とりを奨励していました。麦や稲の落ち穂拾いもしていました。

児童の図画作品が綴られて、校区内を徳丸から東古泉の順に各家庭を回覧してくれていたこともありました。

仙波さん、お父さん(仙波貢さん 大正四年尋常科卒)が回顧録に述べられていた移転当時の様子を伝えてくださいませんか。

仙波 父は、「明治四四年、伊予神社西の北伊予尋常高等小学校に入学した。大正二年三月、学校が現在の場所に校舎が新築、移転し、先生と児童はそれぞれ自分の机、椅子などを持ち運び新校舎に移った。新校舎は当時県下でも誇る立派なもので教室も広く、運動場も東側に広々として旧校舎と全く比べものにならなかった。」と、明治後期から大正前期頃の自分の学校生活について述べています。

写真9 移転直後の北伊予尋常高等小学校

写真9 移転直後の北伊予尋常高等小学校

(二)国民学校の頃

昭和に入ると軍事色が強まり、昭和六(一九三一)年に満州事変が起き、昭和一二年の日中戦争に発展しました。その後、昭和一六年に太平洋戦争に突入し、昭和二〇年までの一五年間にわたり戦争が続きました。

明治以来続いてきた尋常小学校、尋常高等小学校は、昭和一六(一九四一)年の「国民学校令」によって国民学校となり、初等科六年、高等科二年で義務教育八年となりました。

皆さまはほとんどこの戦争を体験されました。国民学校のころの体験や思い出をお聞かせください。

松田 私の頃は、戦争が敗戦に向かっていた時代でしたので、軍事教育が多かったように思います。私は高等科一年時に予科練(=軍隊に入る前の予備隊)に行きたかったので、親父(おやじ)に内緒で印鑑(いんかん)を押した覚えがあります。幸いに終戦になりましたが。一体何になろうかと戸惑いがありました。今考えてみると、「戦争体験をしてないということは、いい時代に生きているなあ」と思います。先輩方は戦地へ行き数多く戦死しています。我々同級生には戦死者はおりません。それが一番の救いです。

松田 私の頃は、戦争が敗戦に向かっていた時代でしたので、軍事教育が多かったように思います。私は高等科一年時に予科練(=軍隊に入る前の予備隊)に行きたかったので、親父(おやじ)に内緒で印鑑(いんかん)を押した覚えがあります。幸いに終戦になりましたが。一体何になろうかと戸惑いがありました。今考えてみると、「戦争体験をしてないということは、いい時代に生きているなあ」と思います。先輩方は戦地へ行き数多く戦死しています。我々同級生には戦死者はおりません。それが一番の救いです。

空襲警報(=飛行機による攻撃の危険の前もっての知らせ)が発令されると校舎外へ避難したり、皆が分団ごとに集まって、上級生に連れられて急いで帰ったりしておりました。小学校から東古泉まで二?あり、体の弱い子は大変でした。

野垣 空襲があるので避難訓練をしておりました。授業中に警報のサイレンを合図に頭と耳を押さえて机の下にもぐる空襲の避難訓練を何度かやらされました。

写真10 空襲警報発令中の看板

写真10 空襲警報発令中の看板

高須賀 中川原の通学は、地区が広いため国鉄(JR)線路より「上(かみ)」の通学路を通る生徒と「下(しも)」の通学路を通る生徒の二班に分かれておりました。また、学校にいて警報が出たときは防空(ぼうくう)頭巾(ずきん)(=戦時中、空襲(くうしゅう)の際に頭部から肩を守るために被(かぶ)った綿入れの頭巾)を被って帰っていましたが、このときグラマン(=攻撃用飛行機)の乗員の顔が分かるほど低空飛行で爆音をあげて飛んできた記憶があります。それは、鉄橋めがけて攻撃してきたもので、飛行機が上空にいるときは動くと攻撃対象にされ機関砲で狙(ねら)われるので、子どもらは線路から離れた藁(わら)ぐろ(=イネ収穫後の藁束(わらたば)を何段にも積み上げたもの)や民家の軒下(のきした)伝いに身を潜(ひそ)めながら帰宅しました。中川原以外でも防空頭巾を肩に掛けたり、カバンに入れたりしていつも携帯して通学していました。

私も、大溝の女の子が帰宅途中に空襲を避けて自宅近くの川へ飛び込んだり、鶴吉辺りで学校から土手や川沿いに身を寄せながら帰ったりしたという話を聞いたことがありました。

山本 私は国民学校を終戦の年には卒業していましたので、そういう体験はありませんでした。

松田 戦争中ですから、空襲から鉄道や子どもたちを守るために、昭和二〇年には三〇人、四〇人の兵隊さんが学校を宿舎にしていました。予讃本線の守備部隊(青木部隊)松山連隊が運動場の北の方にとどまって、防空壕(ぼうくうごう)(=空襲から身を守るために地下に造った避難所)も作っておりました。私たちはそのマツの丸太を、大谷池近くにある村有林から運んでおりました。

野垣 大谷池近くから私ら女子も二人一組で運びました。

高市 中学三年生の時だったと思うんですが、村有林で、大谷池の現在の森林公園の南斜面に植林した記憶があるんです。

松田 昭和一九年の夏、私たちは塩屋の海岸で歩兵が行う射撃練習のようなことをしました。一級上の高二男子は新川へ海洋訓練に参加して海兵用の訓練でしょうか、実際に手旗振りや二〇人乗りくらいのカッター漕(こ)ぎをしたそうです。

村有林以外に実習地があって、昭和一八年には運動場の空地にも、初等科六年以上で大豆の種まきをした記録がありますね。

松田 矢取川あたりまで開墾に行きました。神崎の山王原(さんおうばら)実習畑あたりから国鉄北伊予駅前付近の竹やぶをさらに開墾してサツマイモを植えました。神崎の、元守る老人ホ―ム「和楽園」があったところにも実習田がありました。

鶴吉の長尾谷川の土手にも、それから女子は今の福徳公園辺りを開墾して食用大豆の種まきをしたそうですね。

水口正三さん(昭和二〇年卒)はそのことを、昭和六〇年発行『北伊予小学校百年のあゆみ』の中で、「食糧不足のため運動場の半分くらいを開墾してサツマイモを植えて世話をした。」と述べています。

野垣 勉強よりも勤労作業ですね、食べるものがないから、広い運動場にサツマイモを植えており、それを食べました。

空襲の訓練や物資不足の中で「満足に勉強できる状況ではなかった」と、聞いてきましたが……。

野垣 あまり授業にならなかったですね。米と麦の収穫期には、生徒が田んぼで落穂拾いをして学校に持っていきました。拾った量をグラフにされて競争していました。

松田 イネや麦の落ち穂拾いはずっと恒例になっていたようで、私もやりました。

昭和一八年の重信川の大氾濫(はんらん)により中川原の住民が小学校へ避難されました。道路復旧等に子どもたちは参加したのでしょうか。

高須賀 中川原では線路の枕木(まくらぎ)が流されておりました。その時、最初はお寺に二週間ほどいたんですが、だめということで小学校の講堂、農協の倉庫や空き部室へ、四百人位が避難しました。田畑の小屋や鶏舎は流されて、民家は床上まで浸水しました。子どもの水難事故はなかったと思います。

高市 その当時、田が流されて、イネの苗がないので小学校より下(しも)(=小学校より西)の人は、はざ植え(=イネの苗を余分に植えておく)していたのを引き抜いて持って行ったのを覚えております。

高須賀 イネの苗が流されたのでもう一度田植えしたのです。

中村 田が流されたので農業ができず、満州(=現在の中国東北部)開拓団に参加していたようにも聞きますが、出た家はなかったんですか。

高須賀 一人ありました。戦後は引き揚げましたが。

松田・高須賀 高等科の子どもが中心に、学校へ行かずに押し寄せた土砂の取り除(の)けに行ったんです。私はトロッコ(=二本のレール上を走る箱型の運搬用台車)を押しました。

野垣 小三だったので手伝いを兼ねて石拾いして帰りました。授業はなくて先生の引率でした。

合田 徳丸生まれですが、その当時は徳丸の農家はスイカを植えておりまして、そのスイカが流されて大変でした。拾った人は何人もいたそうです。

松田 今のエミフル松前あたりまでスイカのつるが流れておりました。

鶴吉で国民学校経験者に尋ねてみると、次のように言っていました。

大政和高さん(昭和二〇年高等科修了)は、上(かみ)本多(ほんだ)(=中川原の一番上(かみ)にある本多家の家号)へ行き、床下の泥を肥料袋に入れて運び出し、にぎりめしをいただいたが、帰り、空腹が我慢できずに流れていたそのスイカを食べたそうです。また鶴吉の大政景子さん(昭和二〇年修了)は、帰る途中のどの渇きに耐え切れず、川の水を飲んでしのいだそうです。

中村 私が小学四年の時、東北が凶作(きょうさく)(=作物の出来が悪い)なので応援するということで、農家は、米を三合か五合入る袋をもらって援助米を出しました。

昭和一八年前後、教員の様子はどうなっていたか伺います。

相原 先生の出征はあまりなかったように思いますが、女性の代用教員が授業にあたっていたように思います。

校庭で見ていた二宮金次郎の銅像や儀式、教育勅語についてお聞かせください。

二宮金次郎について

松田 昭和二四年当時ありましたが焼き物でした。二宮金次郎先生の銅像は戦時中に壊して供出されて、我々の当時のものは焼き物でした。正門入った右手の二宮金次郎像に軽く頭を下げて通り過ぎました。

儀式について

濟川 四方拝(=一月一日)、紀元節、天長節(=天皇誕生日)は式典のために登校し、真っ先に講堂東の奉安殿(ほうあんでん)(=御真影や教育勅語をおさめた施設)から校長先生か教頭先生がうやうやしく御真影(ごしんえい)(=天皇、皇后両陛下の写真)を捧げ持って運び出し、講堂正面に安置して式が始まりました。式の内容は、まず御真影に最敬礼、続いて君が代斉唱、式によっては校長の教育(きょういく)勅語(ちょくご)の奉読、祝祭日に応じた内容の校長訓話、オルガン伴奏による祝祭日の唱歌斉唱です。

松田 御真影と教育勅語を持ち出すのは見ましたが、奉安殿や式の最中には、燕尾服(えんびふく)(=黒の式典用礼服)と最高の靴で着飾った校長先生の姿は下を向いている児童には見えませんでした。

国民学校における体操の時間はどうでしたか。

合田 私たち女子は学校でなぎなたを振っておりました。また体操・幅跳び・竹登りなどをしました。高学年になると跳箱は跳べるようになるまで練習しました。ドッジボールもありました。

山本 私のころは、跳箱・鉄棒・竹登りなどをしました。必死でやっていて大方の子はできていたように思います。できない子は放課後などに練習していました。

松田 剣道はやりましたが、運動会の経験はなかったですね。

相原 私は柔道を習い、運動会で柔道の「型」をやりました。

学年がちがうと武道の時間に剣道があって木刀を振るけいこをしたようで、仙波先生の指導は厳しかったそうです。

松田 棍棒(こんぼう)(=体操で使う短い三〇センチメートル位の棒)投げをしました。棍棒を的(まと)めがけて投げておりました。何のために使うかというと、手りゅう弾(=手で投げる小型の爆弾)をできるだけ枠(わく)から外れないように遠くへ投げる予備練習でした。一貫した戦時教育だったですね。「いざというときには『これをもって死ねよ。』ということでくれるんじゃ。」と聞きました。そのためにできるだけ遠くへ飛ばして相手に被害を与えようとしました。

軍の方針が、逃げないでお国や天皇のために命をささげることを教える教育でもあったのですね。

山本 高等科の体操の時間では、

先のとがった竹やりでわら人形を突く、竹やり訓練をしていました。

高等科男子児童は、あしなか(=足裏の半分ぐらいで、鼻緒(はなお)を前で結んだわら草履)を履いて訓練や体操をしたそうですね。

私が聞いた話ですが、鼻緒が爪先に付いているので親指などが草履からはみ出て指を傷めるし、素足では稲わらに足の油気を奪われてアカギレはできるし、鼻緒がよく切れて困ったそうですね。

野垣 棍棒のような物で、棒や藁束(わらたば)を叩(たた)いて帰る訓練をしました。

相撲大会は。

松田 義農祭(=義農作兵衛の功績や精神を世間に広めるために行う祭りで、毎年四月二五日に行われる)の時にはしておりましたが、戦争が激しくなったときはなくなっておりました。

それから寒い時には上半身裸になって乾布(かんぷ)摩擦(まさつ)(=乾いた布で肌をこすること)を運動場でやらすんですから。

女子の着替えなども。

合田 女子もしておりました。上は白の半そでシャツ、下はブルマーの体操服に着替えてしていました。

高市 私の当時は、体操の時間に雨が降って運動場が使えないときには、教室で必ず先生が本を読んでくれました。それが楽しみでした。内容は忘れましたが、何か物語を読んでくれました。

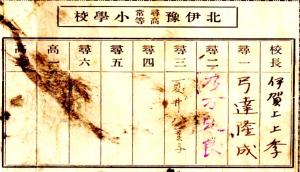

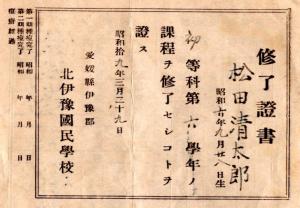

松田 私は図の修了證書にあるように、昭和一三年北伊予尋常高等小学校に入学し尋常科三年まで在籍しました。途中、昭和一六年に北伊予国民学校に改称されたので国民学校の第四学年になりました。いまだに忘れません。

昭和一八年度に国民学校初等科を卒業し、翌年国民学校高等科に入学して二〇年度に卒業しました。

山本 私は尋常高等小学校に入学して、卒業は国民学校でした。

国民学校では、なぎなたをするとか、役に立つようなことをたびたびしておりました。

卒業後は、県立松山城北高等女学校へ入学しました。途中で六・三制になって、松山北高等学校へ二年生まで通っていましたが、昭和二五年校区制が敷かれて、最後の一年は松山南高等学校に通って卒業しました。女学校三・四年生頃は、学校の指示で出征兵士の家で農作業やいろいろな手伝いをして、あまり勉強することはできませんでした。

図2 尋常高等小学校3年生まで

図2 尋常高等小学校3年生まで

図3 初等科4~6年修了まで

図3 初等科4~6年修了まで

卒業時の児童の服装にも変化がみられますね。

濟川 前に紹介した一〇年度卒業写真で見るとおり、男子は学生服で揃っていたのに、一八年度卒業写真で見るとずいぶん変わっています。

写真13 昭和18年度国民学校(初等科男子)卒業生

写真13 昭和18年度国民学校(初等科男子)卒業生

野垣 制度の境目に入学したから、教科書とかいろいろなものが変わりました。教科書は譲り受けて使いました。歴史の本などは、変わった部分を、先生の指示によって自分たちで黒く塗り潰(つぶ)したり書き込んだりしました。

言うことすること何でもかんでもが「お国のため」であり「欲しがりません、勝つまでは。」と教えられて我慢してきました。

夜は電灯を消して真っ暗の時もありました。二〇年八月一五日の終戦で、今まで教えられたことが打ち消され、急に新しい方向へ進むようになりました。

組分けは松組(男組)・竹組(女組)・梅組(男女混合)でした。学芸会は国策に沿わないので三年生まででした。運動会もありませんでした。

勤労体験の思い出について

高市 小学校当時、入口が現在の南門になっている所から出入りしておりました。校舎は東西に四、五棟あり、その東には南北に大きなセンダンの木が植わっていました。東門付近の運動場には農舎があって中学生が牛の餌やりの当番をしておりました。東門を出て東へ三〇〇メートル位の所に、学校の実習畑「山王原(さんおうばら)」があり、学校の便所の人糞(じんぷん)を肥(こえ)タゴに汲(く)み取って二人一組で運ぶ勤労体験をよくしました。

写真14 山王原の開墾作業(昭和10年)

写真14 山王原の開墾作業(昭和10年)

前に聞いた大政和高さんは、向井先生に指名されて学校北の実習田を牛で鋤(す)いた(=耕した)そうです。

合田 女子は植え付けや収穫に参加していたように思います。

野垣 履物は下駄や藁で編ん

だ草履に絣(かすり)のモンペ(=はかまに似ていて足首を絞(しぼ)った動きやすいズボン)姿で登校しました。

図4 防空頭巾とモンペ姿

図4 防空頭巾とモンペ姿

校舎や施設等の移り変わりについてお尋ねします。昭和四年に二階部分が増築されていますね。

土居 昔から二階はありました。もらった図面を見ると教室の数が足らんように思うんです。一番北側が一・二・三年、雪・月・花の三組、九教室があったのに、これ見ると八つでしょ。それ以降変わったんではないかと思います。

松田 私は変わったように思いませんが。

土居 生徒数は私たちの学年は男子六〇人、女子七〇数名の百三〇数人だったんじゃあないかと思います。それで計算してみますと、尋常科約八百人、高等科約二百人、合計一千人位になりますね。

一つの敷地内に尋常科と高等科があって、双方の行き来はありましたか。

松田 我々の時は両方義務教育で、校長も一人で兼務していました。高二までは一緒です。尋常六年で終わる者と高等科へ行く者とに分かれていました。

日露戦争後、勝利を記念して、陸軍記念日(三月一〇日で、戦後廃止)、海軍記念日(五月二七日で、戦後廃止)が設けられていて、陸軍記念日には儀式後に、学校の行事として、軍旗取りを「上(かみ)」と「下(しも)」に分かれてやっておりました。先に軍旗を取った方が勝ちです。

国民学校当時は、男子と女子が話すようなことは。

松田 男女混成組では話すことは当たり前です。我々の時、学級は一年生が男女混合で松・竹・梅に分かれ、二年生になると、男組と女組に分かれ、三年生で再び男女混合になっていました。戦争になると再度男女別になり、一組六二名で一人の先生に教えてもらい、それは大変でしたね。

物資不足の時、授業、衣服、学用品等はどんなにしていたのでしょうか。

中村 前の子がきれいに使っておれば譲り受けて使っていました。

相原 習字の時は古新聞紙だったですね。

松田 今のようなぜいたくなことはしてなかつたですね。習字の時間には、古新聞紙に何回も練習して、真っ黒になるまで使っていました。最後に清書して名前を書きました。

野垣 鉛筆や帳面も兄弟の古いものをお譲りされていました。また文字が書ける紙を綴じ合わせて帳面に代用したりもしました。

私は国民学校の経験がないので特徴を調べてみました。尋常高等小学校まで教科は修身、国語(読方・書方・綴方(つづりかた))算術・国史・地理・理科・図画・唱歌・体操・手工(=工作)でした。国民学校令によって、皇国民練成の指導が強まり、身体を鍛える指導、記憶中心から応用、郷土を学ぶ学習が重視されています。教科は国民科・理数科・体練科・芸能科・実業科にまとめられていました。修身(=戦前の学校教育の教科の一つ。今の道徳に近い。)

修身など学習についての思い出はいかがですか。

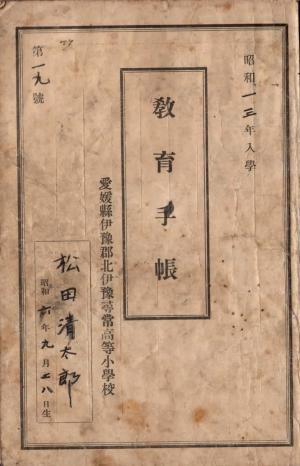

図5 尋常高等小学校の教育手帳

図5 尋常高等小学校の教育手帳

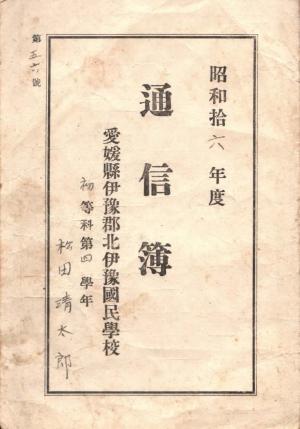

図6 国民学校初等科の通信簿

図6 国民学校初等科の通信簿

松田 修身は国民学校になって国民科に入っていますね。一番大事だったのは修身です。教育勅語は誰もが暗記しました。先生に指名されて言わされていました。

濟川 修身と言えば二宮金次郎を思い出します。親を大切に、兄弟仲良する。よく手伝いをし、毎晩本を読む。それに博愛ナイチンゲールなど思い出します。―制度上国民学校では体練科に武道ができて剣道や柔道をすることになっていても、現場では必ずしもそうでなかったかもしれませんね。

松田 学業優等や精勤のゴム印を押してもらうことをめざしてがんばってきました。

高市 教科書は学校から「これです。」と言われたら、それを買っておりました。教科書の選択余地はなかったですね。

野垣 それまで着ていたお譲りのセーラー服やスカートはしばらくしてモンペ姿に変わりました。

履物の靴は配給制で、一組にほんの一、二足くらいあてで、手に入らず、大抵はちり草履(ぞうり)か下駄(げた)でした。持ち物はそれぞれいろいろで、風呂敷(ふろしき)、手さげ袋、粗末なカバンなどに入れました。またその当時の貧しい家庭には、役場から衣類、学用品なんかが支給されておりました。

昼は麦飯弁当が主(おも)で、ご飯にはダイズやエンドウなどを入れることがありました。

写真15 昭和20年度国民学校(高等科男子)卒業生

写真15 昭和20年度国民学校(高等科男子)卒業生

残された時間も少なくなりましたが、皆さまからご自由な発言をお願いします。

高須賀 一九年には学童疎開(がくどうそかい)(=児童らが空襲に備えて一時地域に分散する。)で大阪市内桜島小学校の五、六年生が二五人位来ておりましたね。

修身がなくなったこと、本を黒く塗ってそこは読まないように言われたこと、急には自分の態度が変われなかったです。

一〇月の運動会は村を挙げて盛大に行われました。

学校外での遊びについて

濟川 昔は自然が豊富にあって、川にいる虫や魚・貝類等などを獲ったものです。

土居 夏休みに毎日のように出かけたのが泉や川への水泳。各部落の泉はどこもカッパたちでにぎわっていました。寒い頃はたこあげ、こま回し、チャンバラごっこなどです。暖かくなると軟らかいボールを使いミットなどはない野球、人数が少なければ一塁だけにしたりして楽しみました。個人ではドジョウすくい、川魚つり、竹馬などたくさんの遊びをしました。

松田 今は子どもが川で遊んだりしていないですね。昔は川に入って網で魚を取り、シジミが食べたいと思えば取り、泳ごうと思えば泉へ行って泳いでいた。何でもできよった。今は泉へ行って泳ぎよったら怒られる。そういう時代ですね。

当時は先輩連中が一緒にいて外でも安全が保てました。今は家の中で、一人でテレビやゲームで楽しむなど、遊びもずいぶん変わりましたね。

仙波 昔は「いじめ」はなかった。地域に先輩がいるから小さい子どもがいじめられていたら、先輩が間に入って収めていた。今は地域の連携が薄いから陰湿ないじめが横行するようになったんですね。地域のみんなが集まって遊ぶのは大事なことなんですけれども。地域ごとに遊園地を造っているけれども子どもが遊んでいないんですよ。草が生えてそうじが大変だと聞きます。

濟川 亥(い)の子(こ)などの行事が衰退してきている。

皆さんの地域行事はどうでしたか。

土居 地域の年中行事があって三月の桃の節句、四月四日のひな祭りとおなぐさみ。春祭り相撲。六月五日端午(たんご)の節句、八月七日は七夕まつり、十月の秋祭りの高張提灯、獅子舞、みこし十一月亥(い)の子など、どれも楽しみでした。

最近は相撲、亥の子など地域行事に参加しない子が見られるようになりましたね。好みや価値観が多様化し、スポーツ少年団活動等と重なって参加できないことが多くなりましたね。

高市 昔お菓子といったら、お正月にかきもちとあられを作ったらそれが一年中おやつだったですね。それから、こや豆(=蚕豆(そらまめ)を干して炒(い)ったもの)、それと焼き米(やきごめ)(=水に浸した籾(もみ)種子(だね)を炒(い)って精米した米)は学校へ持ってきて食べていましたね。

松田 農家の人が焼き米をつくりよったですね。この間までの食文化ですね。かきもちを作ったとか、こや豆を作ったとかいうことが消えていってしまっているように思うんです。そんなことも古老に聞いて、昔の食文化も残しておいたらいいんじゃないかと思いますね。

時間が参りましたので終わりますが、伝承としてまとめる際には、もう一度聞き加えたり、資料を入れたりしたいと考えていますのでご協力をお願いします。

本日は暑い中をお越しいただき、貴重なお話をお伺いでき大変ありがとうございました。

※座談会後に聞き加えたり、資料を入れたりしたもの

(注1)補習授業の様子 土居 旧制中学校、女学校への受験競争が激しく、六年生になると男組では六〇人のうち一割くらいの希望者に対して補習授業が行われました。科目は国語・算術・理科・国史・地理です。補習用の教材を使用して、毎日放課後、学級担任から指導を受けていました。参加者は楽しんでやりました。少人数の集まりで、この時は先生との距離も縮まったように感じました。

(注2)修学旅行の思い出 水本清子さん(昭和一五年小卒)は、昭和六〇年発行『北伊予小学校百年のあゆみ』「六年間の思い出」の中で、「六年生の修学旅行で屋島や栗林公園へ行って、はじめて友だちと一緒に汽車の旅、大勢で宿に泊まりうれしくて夜遅くまで騒いだ」と記しています。

(注3)濟川さんの学習記録と思い出 男物・女物の下駄、高下駄、あしなか、わらじ、やつおれ、夏休み帳、算術や理科学習帳類

忘れられない先生の一人に、人格者の長岡稲次郎先生がいます。先生は私が一・二学年の学級担任のとき、当時は家庭訪問などなかったのに、私が風邪で学校を休んでいるとわざわざ家へ見舞ってくれました。写真の花瓶は私が一・二学年頃教室の柱掛け用に持って行って花を生けていたものです。進級時に返してくれた懐かしい物で今まで残していました。

写真16 思い出の花瓶(濟川裕さん提供)

写真16 思い出の花瓶(濟川裕さん提供)

このように卒業写真を見ている先生の名前や特徴、来賓の方々が浮かんできて懐かしいです。

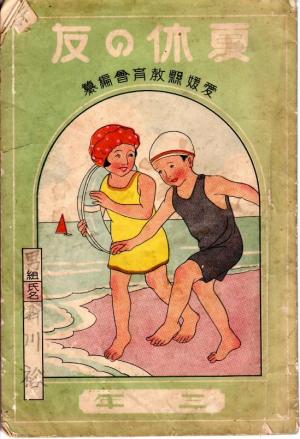

写真17 夏休み帳(3年濟川裕さん提供)

写真17 夏休み帳(3年濟川裕さん提供)

写真18 学習帳(3年濟川裕さん提供)

写真18 学習帳(3年濟川裕さん提供)

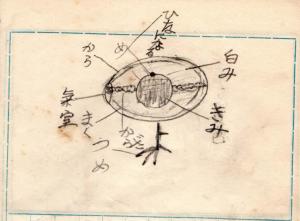

図7 理科学習帳(濟川裕さん提供)

図7 理科学習帳(濟川裕さん提供)

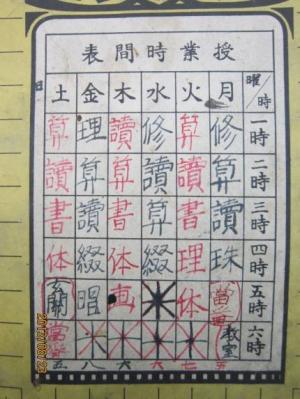

図8 時間表(4年濟川要さん(裕さんの実弟)提供)

図8 時間表(4年濟川要さん(裕さんの実弟)提供)

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]