本文

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦後の学校とくらし

発行:

1 座談会「通った学校の思い出とくらし」

二 戦後の学校とくらし

このグループでは、終戦後、北伊予小・中学校へ通った思い出を中心に当時のくらしについて、一二名の方々からお話を伺いました。さらに司会・記録にあたる四名も座談会に加わりました。

出席者の皆さん

1 中川原 藤田 妙美 (昭和一一年生)

2 神 崎 窪田 百子 (昭和一二年生)

3 徳 丸 渡部喜代隆 (昭和一四年生)

4 東古泉 稲垣 昂規 (昭和一七年生)

5 徳 丸 宇都宮房子 (昭和二一年生)

6 横 田 岩崎 淳一 (昭和二二年生)

7 神 崎 池内 和男 (昭和二三年生)

8 出 作 米家 郁美 (昭和二八年生)

9 永 田 中村 満夫 (昭和三五年生)

10 大 溝 高市 裕二 (昭和三六年生)

11 鶴 吉 久津那由紀 (昭和三六年生)

12 東古泉 萩野 雅久 (昭和三七年生)

前半 司会 高石 勤 (昭和一四年生)

記録 藤田 常和 (昭和二二年生)

後半 司会 小松ヒトミ (昭和二二年生)

記録 大政 博 (昭和二五年生)

写真1 熱心に話し合いが行われた座談会

写真1 熱心に話し合いが行われた座談会

写真2 司会と記録の方々

写真2 司会と記録の方々

(一)戦後の混乱期の学校とくらし

「戦後の学校とくらし」の座談会を開催します。終戦後から昭和三〇年代前半くらいまでの、いわゆる「混乱期の学校とくらし」を?石が司会を担当いたします。後半のそれ以降、いわゆる「高度経済成長期から現在まで」を小松が司会を担当します。

私たちのグループの座談会は、皆さんが通われた懐かしい戦後の北伊予小学校、中学校での生活を中心に、そのころのくらしとからませて、お話いただきたいと思います。

1 出席の皆さんの自己紹介

座談会にご出席の皆さんのお住いの地区名、お名前、生まれた年、小・中学校の卒業年次、思い出などを含んだ自己紹介を着席順でお願いします。

窪田 神崎です。国民学校へ入学したのは、戦争中の昭和一八年です。終戦になったのは三年生でした。小さいながら戦前・戦後を多少知っています。相当生活が苦しい中を今現在まで生きてきました。

窪田 神崎です。国民学校へ入学したのは、戦争中の昭和一八年です。終戦になったのは三年生でした。小さいながら戦前・戦後を多少知っています。相当生活が苦しい中を今現在まで生きてきました。

藤田(妙) 中川原です。窪田さんと同級生で同じ状況の中で生活してきました。中学卒業は昭和二七年三月です。母が学校に勤めていましたので、思い出しながらお話したいと思います。

藤田(妙) 中川原です。窪田さんと同級生で同じ状況の中で生活してきました。中学卒業は昭和二七年三月です。母が学校に勤めていましたので、思い出しながらお話したいと思います。

渡部 徳丸です。昭和一四年生まれ。入学は昭和二〇年四月で終戦の年だと思います。途中病気で休学しましたので、一級下と昭和二七年三月、七年かけて卒業しました。在職中、最後に母校の校長とし勤めさせていただきましたので思がいっぱいあります。

渡部 徳丸です。昭和一四年生まれ。入学は昭和二〇年四月で終戦の年だと思います。途中病気で休学しましたので、一級下と昭和二七年三月、七年かけて卒業しました。在職中、最後に母校の校長とし勤めさせていただきましたので思がいっぱいあります。

稲垣 東古泉です。昭和一七年生まれです。北伊予小学校入学は昭和二四年四月です。当時の校長先生は西村喜代一先生でした。北伊予中学卒業は昭和三三年三月で、校長先生は小西猛雄先生でした。

稲垣 東古泉です。昭和一七年生まれです。北伊予小学校入学は昭和二四年四月です。当時の校長先生は西村喜代一先生でした。北伊予中学卒業は昭和三三年三月で、校長先生は小西猛雄先生でした。

宇都宮 徳丸です。北伊予小学校入学は昭和二八年、中学校卒業が昭和三七年三月です。

宇都宮 徳丸です。北伊予小学校入学は昭和二八年、中学校卒業が昭和三七年三月です。

岩崎 横田です。今日は欠席の予定でしたが、出席できたことをうれしく思っています。昭和二二年生まれです。小学校入学は昭和二九年、中学校卒業は昭和三八年三月です。

岩崎 横田です。今日は欠席の予定でしたが、出席できたことをうれしく思っています。昭和二二年生まれです。小学校入学は昭和二九年、中学校卒業は昭和三八年三月です。

池内 神崎です。小学校入学は昭和三〇年、中学校卒業は昭和三九年三月です。私たちはちょうど高度成長期でいい時代でした。家が学校の近くでしたので思い出がいっぱいあります。

池内 神崎です。小学校入学は昭和三〇年、中学校卒業は昭和三九年三月です。私たちはちょうど高度成長期でいい時代でした。家が学校の近くでしたので思い出がいっぱいあります。

米家 出作です。昭和二八年生まれです。小学校入学は昭和三五年、中学卒業が昭和四四年です。池内さんよりも更にいい時代かと思います。映画の「オールウェイズ三丁目の夕日に」に重なるような時代でした。

米家 出作です。昭和二八年生まれです。小学校入学は昭和三五年、中学卒業が昭和四四年です。池内さんよりも更にいい時代かと思います。映画の「オールウェイズ三丁目の夕日に」に重なるような時代でした。

高市 大溝です。昭和三六年生まれ。小学校入学は昭和四三年、中学校は五二年三月です。ずっとこちらに住んでいます。

高市 大溝です。昭和三六年生まれ。小学校入学は昭和四三年、中学校は五二年三月です。ずっとこちらに住んでいます。

久津那 鶴吉です。昭和三六年生まれ。ちょうど新しい中学校ができた時に引っ越しなどを経験しました。中学校分離当時の生徒です。

久津那 鶴吉です。昭和三六年生まれ。ちょうど新しい中学校ができた時に引っ越しなどを経験しました。中学校分離当時の生徒です。

萩野 東古泉です。小学校入学は昭和四四年、中学校卒業が昭和五三年三月です。中学一年生の時に新校舎に入りました。通学は??近くもあり大変でしたが、思い出はたくさんあります。

萩野 東古泉です。小学校入学は昭和四四年、中学校卒業が昭和五三年三月です。中学一年生の時に新校舎に入りました。通学は??近くもあり大変でしたが、思い出はたくさんあります。

(中村さんは途中から参加されました。)

続いて、司会・記録の皆さんも自己紹介をお願いします。

藤田(常) 中川原です。岩崎さんと同級で昭和二二年生まれです。小学校卒業は昭和三四年度です。前回の『北伊予の伝承』のときも記録で参加いたしました。私も学校の様子やくらしなどを話したいと思います。

高石 神崎です。昭和一四年生まれです。小学校入学は終戦の翌年二一年四月です。戦後ながら国民学校最後の入学です。その翌年に新制の小学校が始まりました。校長先生は出作の西村喜代一先生で、入学式の式辞で話された「らしく」という言葉を今も覚えています。終戦直後の混乱期のころです。

小松 出作です。宇都宮さんと同級生で、昭和二二年生まれです。小学校で覚えているのは、五年生の時に、校舎が新しくなったことと、校長先生が亡くなられたので学校葬のようなものが行われたことです。

それで、先日、この年に作られた小学校の『沿革誌』を見せていただきましたら、町田千代亀編集委員長さんの「あとがき」の中に、その原稿ができて印刷に回す直前のご逝去だったという文章がありました。読みながら胸が詰まりました。

大政 中川原です。昭和二五年一月生まれ。昭和三一年小学校入学、中学校卒業は昭和四〇年三月です。昭和三九年秋に東京オリンピックがあり、その記憶が鮮明に残っており、学校には白黒テレビが各教室に置かれ、最終日のマラソンを見た記憶があります。

まず、国民学校は終戦後一年間存続しました。GHQ(=連合国軍総司令部)の命令で学制改革が行われ、昭和二二年度から六・三制がスタートしました。このあたりのお話をお願いします。

次いで、同じくGHQの指導により日本国憲法が施行され、教育基本法が制定されました。当初はどんな状況だったのでしょうか、旧体制とうまく切り替わったのでしょうか。また終戦後は物資が欠乏し、衣食住に大変不自由をした時代でした。またGHQの命令により黒塗りの教科書が使われました。このあたりのお話をお願いします。

さらに、昭和二二年四月、旧青年学校を利用して北伊豫村立北伊豫中学校が発足しました。その当時の様子などが分かればお話を伺いたいものです。

長く小・中学校が同じ敷地にあり、主な学校行事は一緒でしたが、中学校が昭和五〇年八月分離し、新校舎に移転しました。その当時のお話を経験された若い方々に話していただければと思います。

2 国民学校のころ

窪田 国民学校へ入学した時、自分の名前をハンカチに大きく書いてピンで留めて入学しました。字は全く覚えていませんでしたので入学して学校で習いました。小学校三年生の時、終戦になりました。軍事色の強い教科書で兵隊さんのことが書いてありましたが、戦後になったとたん、黒く塗りつぶされていました。まだ新しい教科書ができていなかったのではないでしょうか。

自分たちが黒く塗ったのではなく、先生方が複雑な気持ちで筆を持ったのだと思います。兵隊さんや戦争に関係するとこは墨で塗りつぶされた教科書(注1)で教育を受けました。

渡部 私は終戦の年の昭和二〇年国民学校に入学しましたが、その時はまだキチンとした教科書でした。一年生のお盆のころ、飛行機から敗戦のビラがまかれ、それで終戦を知りました。

戦前は、軍歌を歌いながら通学したり、なかなか勇ましい時代でした。どの家も子沢山で同級生は沢山いました。空襲警戒警報が出たとき、児童は運動場に集まりました。「飛行機が飛んできよるぞ。」の声で、地区別に上の六年生に引き連れられて帰りました。連れられて帰る途中、飛行機が飛んできて橋の

下やそら豆畑の中に隠れました。砂糖がなく甘いものに飢えていた時代ですので、そら豆の花の蜜を吸ったりしました。その甘さは忘れられません。当時は食べることに精いっぱいでした。学校へは行っても、勉強をしたという記憶はあまりありません。

一年生の中ごろ終戦になり、二年生から六・三制の教育になりました。物不足のため粗末な用紙にガリバン刷りの通知表をもらいました。一年生までは活字印刷の通常の通知表でした。担任の先生はお姉さんのような若い女の先生でした。若い男性は戦地にとられ少なかったようです。

写真3 運動場から見た小学校校舎(昭和20年代)

写真3 運動場から見た小学校校舎(昭和20年代)

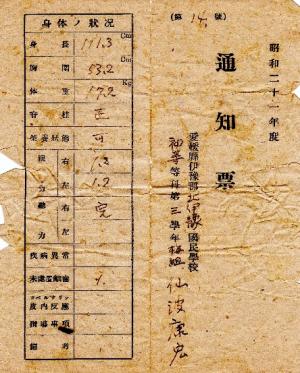

写真4 国民学校の通知票(仙波康宏さん提供)

写真4 国民学校の通知票(仙波康宏さん提供)

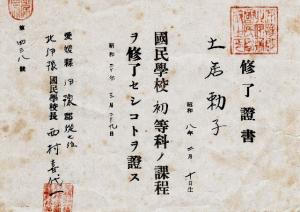

写真5 国民学校の修了証書(山本勅子さん提供)

写真5 国民学校の修了証書(山本勅子さん提供)

3 厳しい終戦直後のくらし

戦後の厳しい食糧不足のため運動場をイモ畑にしたり、学校の東、線路手前の山王原(さんおうばら)の実習畑(注2)でもイモを作った記憶はありませんか。また田んぼは学校の周辺にありましたが、これに関連した思い出はありませんか。

藤田(妙) 線路の近くに学校の農場がありました。そこが山王原ですね。担任は向井先生でした。子どもたちを引率してイモや野菜を作っていました。運動をしている者は参加しませんでした。当時、スポーツ少年団や部活動はなくて、先生が選んだ者が運動をしていました。

稲垣 中学校時代、学校で牛を飼っていた記憶があります。山王原ではイモを植えました。

岩崎 あったのは覚えています。何回か行きましたが、水田はあまり記憶ありません。

渡部 私が一年生のころ、校舎と運動場の間にセンダンの大木があって、木の下に空壕(ごう)(=空襲のとき二〇から三〇人くらい避難できる地下室)がありました。運動場を耕した畑にはカボチャやイモ、野菜を植えていた記憶があります。当番制だったと思いますが、便所の人糞(じんぷん)(=し尿)を大事な肥料として使うために、山王原の実習畑まで肥(こえ)タゴで運びました。途中で紐(ひも)(縄(なわ))が切れて、全身に下肥(しもごえ)をかぶった友達もいました。

窪田 運動場のほとんどが畑になりましたが、耕したのは中学生だと思います。私たちに耕した記憶はありません。中学校時代、現在の小学校のすぐ北側に田んぼがありました。田植えや麦刈りをした記憶があります。麦は畝(うね)の両側から刈り取りました。その時、鎌で手を切り衛生(=保健)の先生(=出席の藤田妙美さんのお母さん)に治療してもらった記憶があります。

池内 かつて学校の通用門(=俗に東門)を入った右側に畜舎があって、牛とヤギを飼っていましたが、時々昼休みにヤギが畜舎から逃げて運動場を走っていた思い出があります。

渡部 当時、家畜小屋と農舎は、ゴミ焼き場に沿って西向きに建っていました。農舎の東側に川が流れ、一部が暗渠(あんきょ)になっていましたが、中学校の真ん中あたりでは表に出て流れていました。

宇都宮 落穂拾いを体験しました。拾った落穂を学校に持っていきました。何かの資金となったと思います。

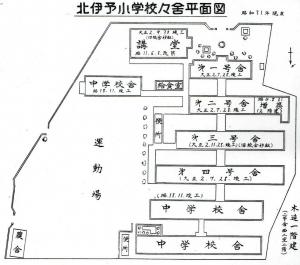

4 小学校の建物など

まず、元の正門のところに大きい門柱が四本ありますが、中央左の門柱に、国民学校から北伊豫小学校に変わった時、大きな看板が昭和二二年に取り付けられました。この看板は現在小学校の校長室に保管されています。校舎や樹木の移り変わり等に関していかがでしょうか。

写真6 北伊予小学校正門(昭和20年代)

写真6 北伊予小学校正門(昭和20年代)

写真7 半円形の石段の玄関

写真7 半円形の石段の玄関

高石 戦後間もないころの校舎の配置は、大正三年に新築された当時とほぼ同じであると写真を見て思います。

まず本館ですが、半円形で二段の石段がある正面玄関は忘れられません。校門を通ってすぐ右手の県道沿いに温室と立派な講堂があって、左には相原賢先生の碑と小斉院(こざや)泉がありました。そして本館の東の端には、入りづらかった職員室、校舎の中央を南北に長い渡り廊下が続いていました。第二号舎、第三号舎、そして中学校の校舎側に一、二年生の第四号舎がありました。運動場に面した東側には旧式の汚い(きたな)便所があってセンダンの大木がありました。便所の臭いは特別でした。

萩野 私の通ったころの小学校についてお話します。校門から入った所に玄関があり五葉松が二本ほどありました。校歌の三番に出てきます。残念ながら枯れてしまいました。また正岡子規の「門さきに うつむきあふや 百合の花」の句碑がありました。正門の左側に大きなヒマラヤスギがあり、雨が降っても、その木の下に入るとぬれることはありませんでした。またその西側に結構深い泉があり、なぜかアヒルが二羽飼われていました。本館の西の突き当りには購買部があり、よく買いに行った記憶があります。コンクリートの新しい南校舎と北校舎の間に二メートル四方のセメント製の稲作観察用の囲いがあり観察授業があったと記憶します。学校給食は一、二年生ごろまでは自校式だったと思いますが、それ以降は給食センターができたと思います。

池内 小学校低学年の時、晴光院(せいこういん)の墓地の大きな松の木が燃えましたが、校舎の二階(第二号舎西側に昭和四年増築したところ)からよく見え、見に行った記憶があります。講堂のすぐ北側にあった中学校の校舎(特別教室)は、運動場の中を曳(ひ)き(=牽引(けんいん)移動)、移転並びに改造工事をした記憶があります。講堂の東側には小高い盛り土の奉安殿(ほうあんでん)(注3)跡がありました。この奉安殿は戦後間もなく青年団や先生方が泣きながら壊したと聞いています。またすぐ北側には「神宮奉済殿」という社(やしろ)があったと聞いています。

第二号舎西端の二階に、不思議な伝説があると聞いていますが……。

渡部 夜になると赤デンチを着た幽霊が出るといううわさを聞きました。また、ある言い伝えでは、「一段上がってやれうれし、二段上がってやれうれし……」と言い、子ども心に恐怖を感じたものです。

二階建ては当時民家も含めて非常に珍しいものでした。第四号舎のトイレ側は一年生で、職員室に近いほど高学年でした。それから正門近くにあった二宮金次郎(尊徳)像についての思い出はいかがでしょうか。

池内 部落対抗リレーで優勝した時にあそこへ上がって皆で肩組んで記念写真を撮りました。私が六年生だったと思います。

高石 当初は銅像だったんですが、戦時中、金属製の物資はすべて国へ供出(きょうしゅつ)させられました。撤去(てっきょ)された後、現在の陶器製の像に置き換ったと聞いています。当時金属類はすべて供出の対象となって、主食の米も強制的に供出させられた時代でした。

写真8 校内の二宮金次郎像(左 戦前、右 現在)

写真8 校内の二宮金次郎像(左 戦前、右 現在)

渡部 私の友人(同級生)の中に優秀な人がたくさんおりました。疎開で北伊予の里や親戚へ戻ってきた人で、優秀な人がいました。生活が安定してからはまた転校して、元に帰りました。

藤田(妙) お昼の時間は、こちら(地元)の人は米七分と麦三分のご飯だったのですが、引き揚げで帰った人は、皆丸麦のご飯だったんです。ポロポロとお箸(はし)にかからないで持ち上がらず、横で白いのを食べているのが気の毒で仕方ありませんでした。

5 配給のころ

当時、子どもたちはどのような服装で通学していましたか。

窪田 終戦後でしたので物資がなく、買うに買えないので、幾何学模様の毛布を冬のコートにして着ている人を見ましたが、まだよい方で羨(うらや)ましく思いました。中学二年生ころまで下駄ばきが多かったです。靴はないし、時々学校で配給がありましたので当たらなければ靴はなく下駄ばきでした。しばらくしてゴム草履(ぞうり)が出まわり重宝(ちょうほう)しました。小学校五年生の時、初めての集合写真がありますが、それ以前は一切(いっさい)ありませんでした。

写真9 男子のカーキ色の国民服

写真9 男子のカーキ色の国民服

写真10 衣料切符

写真10 衣料切符

配給という話がありましたが、この話をもう少し聞かせてください。

藤田(妙) 欲しくてもくじに当たらなければ何もなく、お金でも買えない時代(注4)でした。親の着物を解(ほど)いて服にしてもらっていました。男の子はカーキ色(=枯れ草色で当時国防色といっていた)で折襟(おりえり)の国民服、女の子は絣(かすり)や縫い直して作ったモンペ(=はかまに似ていて足首を絞った服装)をはいていました。

各家には衣料切符が配られて、切符で品物を買う時代が続きました。まず食べることでした。ヤミ米が出回り、衣類と食糧を交換することも多くありました。

池内 小学校の低学年の時、女子は結構ネルのモンペをはいていました。草履(ぞうり)(八つ折れ)も履(は)いていました。

藤田(常) 中学校のころ流行だったかもしれませんが、母ちゃん下駄、父ちゃん下駄を履いて、学校の廊下がコンクリートだったのでカランコロンと鳴らして通った記憶があります。

池内 給食は小学校に入って間もなくできました。それまでは家が学校に近かったので食べに帰っていたのを記憶しています。学校に近い人は皆帰っていたと思います。

稲垣 給食ですが、戦後GHQの援助物資によって脱脂(だっし)粉乳(ふんにゅう)の給食が始まったんですが、飲めたものじゃありませんでした。戦後は戦中よりも厳しい生活を強いられました。栄養失調や栄養の偏りなどが問題になりました。食料を確保するのは大変だったと思います。

池内 それに関して、寄生虫退治のためのチョコレート味の薬を希望者は買って飲んだのを覚えています。

窪田 当時、栄養状態が悪かったので、「肝油(かんゆ)」という栄養剤を学校で世話をしていました。

6 不衛生な時代と給食

ノミ・シラミが多かったので、頭に直接Ddtを噴霧器でふり掛けかけていたそうですが……。

藤田(妙) シラミが多くDdtを頭からふり掛けられ(注5)、大変でした。頭も服も胸のあたりまで真っ白です。

岩崎 私は昭和二二年生まれですが、女子は頭を真っ白にしていたのを記憶しています。

校舎が四年生ごろ新しくできたのを覚えています。建設中の工事をよく見ていました。それと給食の脱脂粉乳はなかなか飲めませんでした。

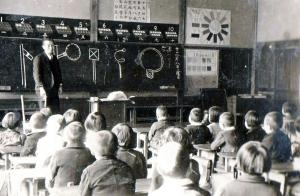

写真11 小学校の国語の時間(昭和24年頃)

写真11 小学校の国語の時間(昭和24年頃)

写真12 小学校の授業風景(昭和24年頃)

写真12 小学校の授業風景(昭和24年頃)

米家 私が小学校に入った時は、完全に給食があって給食室もありました。二年生ころには鉄筋の新しい校舎が二棟ありましたりました。本館だけ木造でした。学校の中に給食調理室がありました。多分小・中学校の分を作っていて、中学生が台車をゴロゴロ押して中学校まで運んでいました。

小松 合同の給食調理室が出来たのは昭和三八年でした。それまでは学校の小使室(=用務員室)で作っていました。

7 コンクリートの新しい校舎

新校舎が出来ましたが、雨漏りなどで非常に短い期間なのに駄目になりました。当時鉄筋コンクリート建ての校舎は非常に注目されたと思います。

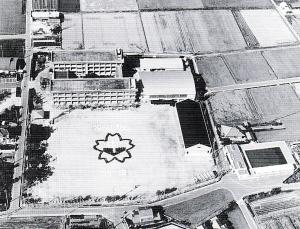

写真13 小・中学校の航空写真(昭和43年)

写真13 小・中学校の航空写真(昭和43年)

小松 五年生の時です。ワックスの臭いがきつかったのを覚えています。二階の東端に音楽室ができて、音楽室専用のピアノが入りました。オルガンも何台も入って、スタンド式のシロホンや電蓄が入りました。ちょうど小学校設立七〇周年と新校舎落成の年が一緒だったので、卒業生有志の方々の寄付によるものでした。オルガンのふたの内側にその方の名前が書いてありました。新任の音楽担当の篠崎良廣先生が担任で、ピアノを教えてくださいました。希望者はバイエルを自分で練習し、週に一度先生がチェックしてくださいました。それがうれしいので、昼休みは好きなオルガンを目指して急いで音楽室へ行きました。給食後に、当時話題になっていた『ビルマの竪琴』の本を、先生が毎日読んでくださるのも楽しみでした。

宇都宮 当時の黒田勉教頭先生が校歌を作られました。

何年ころですか。

宇都宮 今の校歌の前、昭和三〇年ころかな。ピアノが来てからだと思います。

「いしづちふかき くもくれないに あしたの ひかり……」

歌詞もメロディーも少し小学生には難しい曲ですが、教えてくださったことを記憶しております。(宇都宮さんが校歌の一節を歌う。)

8 モダンで重厚な講堂

大正二年に竣工し、昭和一一年に改築したモダンで重厚な講堂や校内の校舎などについてお聞きします。

米家 小学校の講堂(注6)は、独特な存在で、体育館の代わりでもあり、雨の日は講堂で跳び箱やマット運動をしました。掃除の時、長い床をダッダッと雑巾(ぞうきん)掛けしたこともありました。舞台の両袖(そで)には階段があって、その雰囲気に胸がワクワクしました。

小学校四年生の時、音楽は峰松先生でした。NHKの合唱コンクール、多分その年が初めての出場だったかと思いますが、数名選ばれて夏休み前に練習をしました。喉(のど)を傷めるので泳いではいけないのですが、一回だけ中川原橋の下で泳いだ記憶があります。コンクールへ出ましたが、他の学校はスカートやブラウスをそろえていましたが、北伊予は皆バラバラでした。

岩崎 入学して六〇年経つのであまり記憶がありません。校舎の思い出はあります。掛け算が四年生ころからありましたが、農作業で唐箕(とうみ)(=穀物の実の入ったものと実入りの悪いものを選(よ)り分ける道具)を回しながら母親が教えてくれた記憶があります。学校から家まで遠くて畦道(あぜみち)を歩きながら曼珠沙華(まんじゅしゃげ)(=彼岸(ひがん)花)の花を竹で切り倒したりして、サトウキビをかじりながら帰りました。

写真14 鉄筋コンクリートの新しい校舎(昭和32年)

写真14 鉄筋コンクリートの新しい校舎(昭和32年)

写真15 立派な小学校の講堂(外観と内部)

写真15 立派な小学校の講堂(外観と内部)

中村(ここから座談会に参加)

中村(ここから座談会に参加)

講堂は黒い板張りで独特な雰囲気があって、背筋が伸びるような思いがしました。夏休みプールへ行くため永田からバスに乗って神崎まで行きましたが、非常に遠く感じました。センダンの木があって、プールから上がった後、その木の下を通ると涼しく感じました。帰り道、田んぼに泉の水をポンプで汲み上げているところでは、水を触ったり、飲んだりした思い出があります。

高市 いろいろな行事がある度、講堂は変わることなく思い出となっていました。

トランペット鼓笛(こてき)をやっていました。中四国大会へ出て行きました。夏休みに講堂で隊列、音合わせを行った記憶があります。講堂の東側に木が茂っていて、そこで休憩をした記憶があります。

脱脂粉乳かどうか記憶は定かではありませんが、一年生の初めころアルミのお椀(わん)で飲みましたが、冷めると幕が張って飲めなかったのを思い出します。給食室から運ぶ途中で給食がひっくり返り、他のクラスから集めて配り直したような記憶もあります。教員室へ行くのに段があり、特別な印象でした。教員室の後ろには図書室や保健室があったのを覚えています。

久津那 一番覚えているのは素敵な講堂です。運動会のお昼休みに母親と講堂の中でお弁当を食べました。講堂の壁に金・銀・赤などの紙が貼られ、入賞した絵が展示してありました。

教室から本館にある教員室へは幅一メートルほどの渡り廊下を歩いて学級日誌を取りに行きました。渡り廊下のそばに大きな木があったのですが、夏時期には大きな毛虫がいっぱい沸いて、黒い糞(ふん)が落ちていました。そのそばを歩くのが少しいやな気分でした。教員室へ行くと威厳(いげん)のある先生方がいらして特別な部屋だと思っていました。

萩野 何年生ごろか定かでありませんが、受け持ちの先生が、「講堂ができた時に、周りの地区の人が見学に来ました。」とおっしゃっていました。講堂の北側に庇(ひさし)のある通路があって、本屋さんが科学の雑誌と学習帳を販売に来ていて、毎月買うのが非常に楽しみでした。講堂の東側に三角の空き地があって大きな木がありましたが、そこにも毛虫がたくさんいました。

9 中学校の農場と作業

中学校の農場、特に、山王原に関する思い出などを話してください。

渡部 農場といえば、割当当番制で、水やりなどの作業や下肥を山王原まで運んだ記憶がります。

山王原は学校の東にありました。昔は樹木の生い茂る林であったところを高等科の農業実習畑として、児童の労力奉仕活動によって開墾したと聞いています。そのほか、学校には実習田が運動場の北側、小川をはさんで約一・五反歩(たんぶ)(=一反は一〇アール)ありました。また運動場の北東の隅に農舎があり、隣の畜舎には牛やヤギを飼っていました。

写真16 中学生の野球大会と農舎 農舎の右側付近が現在の小学校正門付近

写真16 中学生の野球大会と農舎 農舎の右側付近が現在の小学校正門付近

稲垣 当番制で草を集めて牛に与えた記憶があります。

池内 知っています。

岩崎 私は昭和三八年卒業ですが知っています。

大政 私も知っています。天秤(てんびん)で下肥を担いで行っていました。五月ごろにはリヤカーを引いて玉ねぎやジャガイモを売りに歩いてまわりました。

窪田 中学の時に田植えや麦刈りをしたことはありますが、山王原の畑に行った記憶はありません。

小松 女子は家庭科でした。家庭科で浴衣(ゆかた)を一枚仕上げた記憶があります。今では考えられないことです。その時の先生が村口菊子先生でした。

池内 私も村口先生は担任でした。

小松 授業で浴衣を縫ったのがきっかけで和裁に興味を持って、それを仕事にしたという同級生もいました。

渡部 運針(うんしん)、針の使い方として雑巾を縫(ぬ)った記憶があります。

昭和三一年ごろの話は、ありませんでしょうか。

藤田(常) 中学校と小学校の間にあったテニスコート付近のセンダンの大きな木が伐り倒されましたが、中学の時その木で本箱を作った記憶があります。技術科担任は高橋先生でした。

昭和四三年ころの写真を見ますとセンダンの木が写っておりますが。

萩野 私の記憶では、昭和四九、五〇年ころもあったようですが……。

藤田(常) では、もっと別の場所の木かもしれません。

写真17 中学校前庭と校訓碑(昭和31年頃)

写真17 中学校前庭と校訓碑(昭和31年頃)

写真18 中学校移転後の小学校(昭和52年)

写真18 中学校移転後の小学校(昭和52年)

池内 センダンの木は結構たくさんあったので、部分的に切り倒したかもしれませんね。

高石 昭和四三年に学校を撮影した航空写真(写真13)には、講堂・本館・コンクリートの新校舎が二棟あります。写真の後方の校舎は講堂の北側にあった中学校の特別教棟を牽(ひ)いて移転したものです。写真を見ても、大正の初め、この地に伊予神社の西から移転した当時の校舎とは隔世(かくせい)の感があります。

(注1)墨で塗られた教科書 『北伊予中学校 五十年のあゆみ』(平成九年発行)の「思い出」で、昭和二三年度卒業(二期)の常盤卓雄さんは「入学当時はまだ新しい教科書もできてなく、戦時中の古い教科書が使われたが、最初の時間に先生の指導で、適当でない記載箇所を墨で塗りつぶす作業を行った。特に国史の本は最初の天孫降臨(てんそんこうりん)からほとんど塗りつぶし、真っ黒になったことを思い出す。」と記し、さらに「激変、混迷の時代であった。自由主義を唱え開放感に浸った時期でもあった。」と記している。

また昭和二五年度卒業の池内恵吾さんは「心ゆたかな三年間」の中で「敗戦による価値観の大変革で、小学校の教科書に墨を塗るという異常な体験を経て入った中学校は、帽子に巻かれた白線のようにみずみずしい場所だった。」と記している。

(注2)山王原の実習畑や実習田 旧職員で神崎出身の高橋寛先生は「私の思い出」の中で「当時は学校の東の方、約三百メートル近くのところに、山王原という学校の畑が約七アールあり、タマネギ、大豆、サツマイモ等の野菜を作っていました。また、校舎のすぐ北側には、七アールばかりの水田があり、田植え、施肥、除草、潅水(かんすい)などいろいろ苦労しながら体験学習したり、収穫物の一部は全校生でおいしく頂いたりもしておりました。」と言い、昭和二七年度卒業の水口憲三さんは「北伊予中学校の思い出」の中で、「学校には実習用の田と畑もあった。また、農耕用に牛を飼っていた。」と記している。

(注3)奉安殿 昭和二三年小学校卒業の岩崎利雄さんは、『北伊予小学校百年のあゆみ』の中で、「講堂での式典には校長先生がモーニング姿に白い手袋で御真影を頭の上に掲げるのである。あの時の校長先生の真剣なお顔が今も目に浮かぶ。学校の正門に入ると、また二宮尊徳の像の前でも一礼したものである。」と記している。

(注4)お金で物が買えない時代 昭和二四度中学校卒業の野垣マサノさんは、「思い出」の中で、「戦後の物資不足の時代で、ノートや鉛筆、また衣料品等、何もかも不自由しました。教科書も一年生で使った物は、そっくり下級生に譲ったような時代でした。……当時はお茶の葉も不自由な時代で、大谷池の学校林へ全校で藤の葉を摘みに行き、葉を蒸して乾燥させ、学校で使うお茶の葉を作りました。」と記している。

(注5)Ddtの散布 昭和二九年小学校卒業の西本栄子さんは、「四年の時、新しく女子の制服が出来ました。ヘチマカラーで前ダブル、肌色のボタンがついていました。また、ミルクとみそ汁の給食が始まりました。なかなか飲めませんでした。頭のしらみの駆除で真っ白なDdtをまかれたのも、この頃だったと思います。先生も生徒も大変です。今だったら大騒ぎになるでしょう。海仁草(かいじんそう)も飲みました。皆で並んで薬を飲み、その後であめを一個ずつもらいました。」と記している。

(注6)講堂 昭和三四年小学校卒業の岡田トヨノさんは、「つい最近まで残っていた、あの立派な講堂がとても印象に残っています。始業式・終業式・卒業式そして学芸会と様々な場面が断片的に、ついこの間のことのように思い出されます。」と『百年のあゆみ』に記している。

(二)高度経済成長期から現在までの学校とくらし

それでは後半に入ります。昭和三〇年代から高度成長期に入り、くらしが少しずつ豊かになってきました。中学校の分離独立は、昭和五〇年ですが、そのころの小・中学校の思い出や地域、PTA活動等のお話もお聞きしたいと思います。

第一に 子どもが受けた高度成長期の恩恵

第二に 分離までの小・中学校の営み

第三に 分離、移転に伴うことなど

という柱立てで進めたいと思います。

10 東京オリンピックのころ

昭和三二年に小学校の鉄筋コンクリート校舎が完成し、ちょうど七〇周年記念と松前町合併を併せて、松前町、地域住民一体となった式典が行われました。戦後の発展はそれからオリンピックにつながっていくと思います。東京オリンピンクが昭和三九年秋に開催されました。

大政 世界から九四か国が参加して行われましたが、その時先生は「君たちが生きている間に、日本では二度と行われることはないであろう。」と言われました。最終日のマラソンの時に、各教室、九クラスありましたが、テレビを電器屋さんから借りてきてくれてみんなで見ました。北伊予中学校から、町内の聖火ランナーの伴走者として同級生の大政利博君が選ばれ、英雄でした。ちょうど受験でしたが、オリンピックに熱中したため志望校に入れず、苦い思い出があります。

米家 オリンピックの年は、小学校五年生でした。テレビを家で見ていましたが、体操女子の思い出で、祖母がなかなかチャスラフスカ選手の名前を言えませんでした。また「東洋の魔女」と言われた女子バレーボールの優勝には興奮しました。

テレビ・クーラー・自動車等が普及した時期ですが、学校で施設・設備が充実してきたようなことに関していかがでしょうか。

萩野 小学校の授業の時、NHKの教育番組を時々見させてもらい、それが楽しみでした。特に理科の番組などは期待していました。

小松 戦後間もないころと比べ、大変な変わりようだと思います。昭和四三年に一八台のテレビをPTAが購入寄付したという記録があります。

高市 私たちが入学した時には既にテレビはありました。アポロ一一号のアームストロング船長が月面着陸したことを教室のテレビで見た思い出があります。理科の実験などNHK番組をテレビで見ました。

11 子どもたちの自主活動

そのころですが、亥の子(いのこ)・高張りでは中学生が中心だったという記録がありますが、思い出はないでしょうか。

高市 大溝地区のことをお話します。私たちのころは、中学三年生が一番上で行事ごとを行っていました。親や愛護部など大人の指図はありませんでした。

相撲大会、百八灯(ひゃくやっとう)(=盆行事)、高張り・神輿(みこし)、亥(い)の子(こ)などです。相撲の土俵も藁(わら)で作ったと思います。できないことは、大字の土木さんや区長さんに教わりました。お盆の百八灯では、空き缶に油を入れ、布きれを巻いて芯を作って灯(とも)しました。花火大会も子どもたちでやりました。一時期、上級生がいない時期もありましたが、そんな時は女の子も参加したかと思います。

秋祭りの提灯行列も、子どもたちで相談して、登校の道々、決めたことを伝達したように思います。各家を回ってお金やお菓子をもらい、中学三年生が分配しました。神輿は宮入り・宮出しの時に公民館に集まりましたが、特に子どもが減ってからは、提灯行列には女子が参加して、は大字の役員さんが軽トラックで運んでくれました。公民館で愛護部の人がご飯の準備をしてくれていたようです。

亥の子は、男子が石に縄(なわ)ロープをつけて各家々を回って搗(つ)きました。

12 小・中学校合同の校地ならではのこと

合同の校地だと、今では考えられないいろいろな思い出もあるのではないかと思いますが、いかがですか。

高石 小・中学校が同じ校地内にあったため、サイレンを鳴らすことができず困ったと聞いています。小学校の授業時間は四五分、中学校は五〇分。その五分のズレに困って、小使さん(=用務員)がチリンチリンと鈴を振って回っていました。それ以前は小使室前に板木(はんぎ)が吊(つ)るされていて、それを木槌(きづち)でたたいていました。同じ敷地内にあったがゆえに、目に見えない苦労があったようで、両者が気兼ねして、教育活動も十分できなかったことも多々あったかと思います。

写真19 軒下に吊るされた板木

写真19 軒下に吊るされた板木

秋の運動会は小・中学校はもとより、幼稚園や青年団なども加わり、村挙げての一大行事でした。特に最後に行われる分団リレーは最高の見せ場でした。

渡部 小・中学校一緒で、行事が一回で盛り上がりました。しかし、デメリットもあったかと思います。

萩野 小学校の時、プールで水泳大会がありましたが、小学校の先生から「応援は静かにしなさい。」と言われ、静かにしていたら、中学校の先生からは、「そんなことではいかん大会なので、もっと応援しなさい。」と言われました。このように、お互いに先生方が気配りをしていたように思いました。

小松 小学校のプールの完成は昭和四〇年でした。

13 新校舎への移転

さて、ここから中学校の分離について話を進めてまいります。

新校舎に移ったころの方々にお話を伺いたいと思います。

渡部 昭和五〇年分離だとお聞きしましたが、私が上灘へ勤務していたころ、神崎のM先生が、「北伊予中学校分離に絡(から)で用地を探しているので自分の田んぼを提供する……」というような話を通勤の汽車の中でしておられました。当時、分離の機運があって、具体化していた時期かと思います(注7)。

写真20 中学校分離新設用地(点線部分・昭和48年)

写真20 中学校分離新設用地(点線部分・昭和48年)

写真21 分離した北伊予中学校全景(平成7年)

写真21 分離した北伊予中学校全景(平成7年)

中村 中学校三年生から新校舎に移りましたが、その前年に体育館が完成していたので、体育館を使うとき通った記憶があります。北伊予中学校五〇周年記念誌には、昭和五〇年八月二四日完成、同八月二五日授業開始と書いてありました。

久津那 引っ越しの件ですが、あまり覚えてないので、友人に尋ねましたら、夏休みの登校日に、旧校舎で使った重い木製の自分の机を運んだようです。備品など他の物は、先生やPTAの方が移されたのではないでしょうか。

高市 中学二年生の時でしたが、旧校舎では木の机でしたが、新校舎には軽いパイプ 椅子、どちらも使った記憶があります。

新校舎になってからは、石拾いが思い出されます。体育の時間や掃除の時間や予備の時間には、絶えず石拾いをしましたが、暑いときは大変苦痛でした。運動場は野球部が主に使い、その隣でバレー部でしたが、体育館ができてからようやく十分練習できるようになりました。軟式テニス部は、以前の農舎の前のコートまで行って練習していました。石拾いはその後三年生の時もあったと思います。

写真22 北伊予村総出で行った運動会のプログラム(昭和29年) プログラムは薄い用紙のため、厚紙にはり首からぶら下げていた。

写真22 北伊予村総出で行った運動会のプログラム(昭和29年) プログラムは薄い用紙のため、厚紙にはり首からぶら下げていた。

写真23 小・中学校合同の運動会

写真23 小・中学校合同の運動会

久津那 暑い最中に草引きもしました。放課後などで、横一列に並んで、草を引きながら一斉に前に進みましそれから、真新しい校舎についてですが、二階の体育館側に壁のある立派な通路があって、雨が降っても風が吹いても関係なく快適だったことと、保健室の運動場側の入り口のことを、新鮮だったのを妙に覚えています。それと、廊下の床に誤って傷をつけたときなど、校舎を大事にするようにと注意されることも時々ありました。

萩野 中学一年生の時に移転しました。旧校舎の時は一年A組で担任は池内先生でした。教室がトイレの横で夏はハエが多く、ハエ取り紙を貼(は)ってあったり、ハエたたきを常に持っていたこ と、臭いがどうしようもなかったという思い出がありました。

夏休みに引っ越した記憶があります。

写真24 完成間近い中学校の校舎(昭和49年)

写真24 完成間近い中学校の校舎(昭和49年)

写真25 整地作業を手伝う生徒たち(昭和52年)

写真25 整地作業を手伝う生徒たち(昭和52年)

新校舎では、水洗トイレになりましたが、不慣れなため流してはいけないものを流す生徒がいて、たびたび詰まりました。技術科の宮領理一郎先生が手を突っ込んで汚物を取り除きました。偉い先生だと思ったことは今も鮮明です。

また、放送委員をやっていましたが、放送設備が新しくなって使い方が解からないので、テープレコーダーを壊してしまった記憶があります。

それと、三年の時に、体育館で音楽発表会があったように思います(注8)。

それから、中庭には木が植えられていましたが、玄関の築山は卒業までにはできていなかったように思います。

小松 『五〇年のあゆみ』によると、この中庭は、大平元総理の庭を手掛けた篠崎鷹近という方がボランティアで設計図をかいて、PTAの奉仕作業で樹木の移植工事をしたそうです。ほとんど旧校舎のもので、新たに購入したのは、楢の木二本だけだそうです。

写真26 校名碑の工事(昭和55年)

写真26 校名碑の工事(昭和55年)

写真27 PTAによる生垣づくり(昭和54年)

写真27 PTAによる生垣づくり(昭和54年)

高市 その方は、昭和二〇年代後半、北伊予中学校にご勤務された三代目の校長先生です。

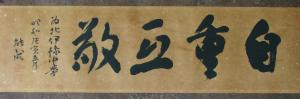

小松 南校舎の防球ネットは昭和五二年、外回りのネットは五四年に出来ました。五六年には校訓碑を旧中学校から、玄関前の「出逢いの丘」に移しました。

高市 プールはまだなくて、小学校の方へ歩いて行きました。

小松 中学校のプールは昭和五八年にできましたが、用地が沼地で基礎が難工事だったと聞いています。

写真28 元校地から移動した校訓碑

写真28 元校地から移動した校訓碑

写真29 完成間近い中学校のプール(昭和58年)

写真29 完成間近い中学校のプール(昭和58年)

池内 そうです。あそこは田んぼのような沼地でした。

高市 小学校最後の校長先生は、伊賀上先生でしたが、年配なので相撲がお好きでした。松前や五色浜では相撲大会がありましたが、北伊予にはまだ相撲部はありませんでした。先生が相撲を指導してくれて、春に護国神社の大会に出たところ準優勝し四国大会まで進みました。卒業後何年か後に土俵ができていました。

小松 中学校に土俵ができたのは昭和五五年です。その後平成に入ってからですが、全国大会まで進んだこともあるようです。

高市 伊賀上先生のお蔭(かげ)だったのかなと思います。

14 小学校の改築

小松 小学校の旧コンクリート校舎は傷みが早く、昭和五五年には校舎建築促進委員会が開かれ、五七年八月に新校舎の受渡しがありました。これに際して、講堂で旧校舎のお別れ会が開かれました。児童と一般の方が参加されました。校舎のお別れに当たり大勢の方が集まっていたことに驚きました。

米家 一時期名古屋に住んでいましたが、子どもが小学校二年生の時に北伊予へ編入しました。その時学校の南門(正門)がないことに気づき、びっくりした記憶があります。

古い校舎では廊下の床がでこぼこだったので、新校舎になって廊下が平らなことがとても新鮮だった、と近所の子どもさんから聞いたことがあります。大変だったのだなと思いました。

15 地域・PTAからの支援

今度は地域の保護者としての立場からのお話を伺いたいと思います。廃品回収を行っていたようですが。

窪田 PTA活動をしていた時、ジュースの販売・廃品回収を初めて開始しましたが、昭和五〇年ごろ廃止になり残念です。

萩野 東古泉は小学校のころから行っていましたので、もう少し前かと思います。今も年二回愛護部主催で行っています。

そうした事業が、小学校のテレビを買ったり、小鳥小屋作りの力になったのでしょうか。給食室の排水工事や運動場の遊具もPTAが奉仕活動をしたようです。米一升運動について記憶はありませんか。

高石 資料によれば、昭和三五年度からPTA活動として「米一升・麦一升運動」が始まり、「麦一升運動」は五三年度で廃止されているようます。

稲垣 昭和六三年から平成元年にかけてPTA事業部の部長をしました。米を集めたり、廃品回収をしたり、運動会にはアイスクリームを農協から安く仕入れて、子どものためにと一生懸命販売した記憶があります。

そのお金はどのように子どもたちに還元されましたか?

渡部 部活動がだんだん盛んになった時期ですので、例えば、楽器、ユニフォーム、図書の購入なんかに使われたのではないでしょうか。多くの皆さんのお陰で、ずいぶん充実しました。

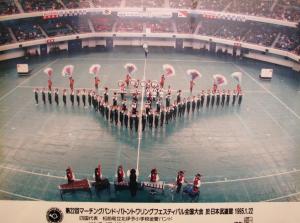

中でも、小学校では、金管バンドが活躍しました。「学校要覧」によれは、平成三年から九年の七年間で全国大会に六回進み、九年には優秀賞を受賞したとあります。また平成元年に愛媛県運動公園で第二回全国スポレク祭がありましたが、開会式で見事な演技と演奏を披露したと聞きました。子どもにとってはこうした経験が、将来の夢の実現の基盤になったようです。保護者の方も、「小さい子どもらが堂々とやっとった。ようやった。」と言っていました。物心両面の協力があったからですね。

写真30 第22回マーチングバンド全国大会出場(平成7年・東京 武道館)

写真30 第22回マーチングバンド全国大会出場(平成7年・東京 武道館)

どの家庭も、いろんな形で協力をしていたようです。電話帳の配布をしていましたが。

大政 私がPTAをやっていた時に行っていましたが、今年から廃止になりました。簡易保険の集金も行いました。その収益が活動資金になりました。

小松 電話帳の配布は、時代が変わって、専用の車や担当者の登録が必要になったりして、個人情報について問題があったと聞きました。大変難しい時代になりました。

宇都宮 子どもが二年生と四年生のころ、主人がPTAの役員をしていましたが、結構事業部が活躍していたと思います。

萩野 愛護部の役員を四、五年前にして、後援会費を集めるのに各家庭を回りましたが快く協力してくれました。一口千円で少々高めですが協力していただき、北伊予は非常に協力的だなと感じました。

中村 息子が小学校六年生の時に愛護部をしました。お金を集めに回りましたが、子どものいない家庭でも協力的でした。

岩崎 現在地区の役をしていますが、問題なく協力していただいております。

米家 皆さまと同じく教育後援会費の集金や奉仕作業をしました。それから、登下校に際して地域の皆さまが活動し、見守り隊の方などが子どもたちを育てようとする気持ちが伝わり、北伊予は良い所だなと思いました。

16 分離独立後の中学校の営みから

小松 これは『五十年のあゆみ』に詳しく出ていることですが、わたしが勤務していた記憶から、ここで二点紹介したいと思います。

一点目は、昭和五八年、三年間の文部省(当時)指定体力つ

くり研究推進校になったことです。「体をつくることは心をつくること」と考えました。PTAの奉仕作業で、五〇メートルの砂場、腹筋台、タイヤ跳びのタイヤなどができて環境が整いました。男女とも裸足(はだし)で、男子は上半身裸の体育でした。運動の苦手な生徒も、それぞれ一生懸命でした。

このころ、県の健康優良生徒、健康優良校表彰、全国保健体育指導研究表彰、学校保健文部大臣表彰などを受けました。 「北中ストレッチで使ったシルクロードの曲を耳にすると今でも体力つくりを思い出す。」という卒業生の声も聞きます。

写真31 日本学校体育研究連合会・文部省表彰(昭和60年)

写真31 日本学校体育研究連合会・文部省表彰(昭和60年)

二点目は、その間の部活動です。全校九クラスの規模で、伊予地区一一校の総体や新人戦で優勝旗が四本ありました。

男子軟式テニスは一ペアーが四国大会に進み、女子バスケットボールは全関西バスケットボール交歓大会で優勝しました。

そして、男子バレーボール部は夏休みの全国大会に二回進みました。昭和六三年は仙台が会場で、平成二年が松山でした。八月上旬の四国大会で全国大会出場が決まりましたが、仙台の時、お盆明けで東京行きの飛行機は空いてなくて、「往きは生徒の席が足りん。」という状態でした。そのとき、旅行社に勤めていた北中Obで保護者の方が、「せっかく頑張って得た出場のチャンス。何としても一緒の便で思い出を作ってほしい。」と申し出てくださいました。大変なお骨折りだったと想像しますが、お陰さまで選手全員が同じ便で行くことができました。

それから、このころの生徒さんからは、「しんどいことにあっても、あの部活動をやり抜いたと思うと踏ん張れる。」とか「ものの言い方を学びました。」と言う声を聞きました。

写真32 全国大会に出場した男子バレーボール部(昭和63年・宮城県仙台市)

写真32 全国大会に出場した男子バレーボール部(昭和63年・宮城県仙台市)

写真33 全国大会に出場した相撲部(平成4年・石川県七尾市)

写真33 全国大会に出場した相撲部(平成4年・石川県七尾市)

それから、小学校も平成六三年から平成二年まで「体力つくり推進校」になりました。校区に一つずつの小・中学校という点が生きたのではないでしょう

17 その他

その他ありましたら、お願いします。

池内 私の田んぼが中学校の近くにありますが、子どもたちが下校時によく挨拶をしてくれ、有り難く思っています。

稲垣 東古泉から三キロメートルの道のりを、小・中学校に通いました。現在、小学校の子どもたちが毎朝三班で七時に出発しており、朝の挨拶をしてくれます。集団登校はよいものだと感じています。

渡部 同じく子どもたちは朝の挨拶をしてくれるし、保護者の方もよく活動してくれています。ただ、地域の育成学習会などがありますが、愛護部の参加が少なく地区の役員ばかりの参加ということもあるようです。難しい現状ですが、もう少し問題意識を持ち、連帯感が欲しいところです。

藤田(妙) 北伊予小学校の時、アメリカから援助物資として脱脂粉乳とお砂糖がたくさん入りました。その時作って出していたのは私の母です。飲みにくかったという思い出が多いようですが、母は保健の教員として定年まで勤めました。

窪田 物が不自由な時期でしたので、PTA活動を始める際には、皆がすぐに賛同して協力して行いました。時代の流れで、電話帳の配布がなくなったのは残念ですね。

PTA活動に加えて、最近「おやじの会」ができました。

大政 本日ご出席の渡部先生と平成一〇年に一緒させていただき、その年に私が立ち上げました。現在も続いているようです。活動の内容は、小・中学校の保護者の力でお金をかけずに奉仕作業をすることです。本日、司会の小松先生がご勤務のとき、中学校の芝生の植え替えや側溝の土砂の浚(さら)えを行いました。

小松 本館南側の芝生の土手が傷んでイチョウの根がむき出しで、雨の度に土が流れていましたし、自転車置き場がすぐ水浸しになっていましたから。土木の道のプロになった卒業生の方の応援もあって、地域の人達の思いを実感したことの一つでした。

大政 「おやじの会」は、愛媛県では西条にもありましたが、北伊予では比較的早い時期に発足したと思っています。地域としての特色を生かしながら、連帯感を持って情報交換を行い、いまだに学校へ行ったり来たりしています。北伊予は温かいところだと感じています。

写真34 中学校の校長室に掲げられている安倍能成揮毫の扁額

写真34 中学校の校長室に掲げられている安倍能成揮毫の扁額

写真35 懐かしの母校 北伊予小学校(現在)

写真35 懐かしの母校 北伊予小学校(現在)

写真36 わが母校 北伊予中学校(現在)

写真36 わが母校 北伊予中学校(現在)

(注7)用地の買収 『北伊予中学校 五十年のあゆみ』の座談会の中に詳しく記載されている。その中の、当時のPTA会長だった済川裕、升田澄照両氏の発言から抄出(しょうしゅつ)する。

升田 ……昭和四五年三月一〇日校区の町議会議員、教育委員、教育長、校長、PTA正副会長が集まり独立問題の初会合を開いた。……昭和四五年八月二三日独立用地確保促進協議会が発足した。

済川 ……それから区長さん、PTA会長が毎晩、地権者をまわり、用地買収にとりかかった。

升田 ……翌昭和四六年一二月二三日、町議会で面積五千二百五六坪の買収が決定した。……

升田 ……校区の熱意と用地関係者の協力で実現した。しかし、地権者の人にはすまないことをしたという気持ちは持ち続けている。

済川 ……中学校建築当時の北伊予校区町議会議員団は一致協力して推進した。……

済川 ……し尿処理の草田池の排水には補償があった。学校の廃水処理にも補償の問題があった。……教育長は廃水処理をお願いしてまわった。そして半年後に解決をした。

(注8)運動場の様子と音楽発表会 昭和五二年度卒業の西村浩子さんは、『北伊予中学校 五十年のあゆみ』の「北中での思い出」の中に、「運動場には大きな石がゴロゴロとあり、周囲にはまだ草の垣根があった。」と当時の状況を述べ、「生徒会にいた私たちは、中学校でも文化祭をやりたいと先生方にお願いした。その結果、すぐには難しいので、それに代わるものをやってみて、それから考えようというお答えをいただいた。そして開かれたのが『音楽発表会』だった。……毎年『文化祭』のうわさを耳にすると、『音楽発表会』のために走り回った日々を思い出す。それと同時に、生徒の要望を生かす方向で考え、導いて下さった先生方のお顔を思い出す。」と記している。

本日は暑い中、長時間にわたりありがとうございました。皆さまから頂きました貴重なお話を地域の方々や子どもたちに、『北伊予の伝承 第12集』で伝えてまいりたいと思います。

皆さまの益々のご健勝とご活躍を祈念し、お開きといたします。

なお、記事の中にふんだんに挿入しました写真・資料等の大部分は、北伊予小・中学校長のご厚意により拝借したものであります。ここに厚く御礼申し上げます。

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]