本文

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦後の学校とくらし 各地区の家並みの移り変わり 中川原

発行:

2 「北伊予の幹線道路沿いの家並みの移り変わり」

二 各地区の家並みの移り変わり

(一) 中川原

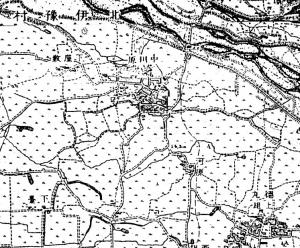

中川原地区(明治36年測図)

中川原地区(明治36年測図)

旧県道(左)とバイパス(右)の分岐点

旧県道(左)とバイパス(右)の分岐点

1 地区の概況

北伊予の北東にあり、北は重信川南岸、東と南の一部は徳丸に接し、南西は出作に接する。平成二五年一〇月末現在、四五六世帯・一二一五人である。

幹線道路の変遷を昭和三〇年頃の地図と現在とで比較してみると、重信川南岸に東西に走る農免道路ができたこと、主要地方道「松山伊予線」のバイパスができたことである。調整区域ということもあり、新宅などが少々増えたこと、バイパス沿いにコンビニ等の店舗ができたことなどの変化が見られる。旧県道においては現在もバス路線があり、三つのバス停留所がある。これは生活と密接な関係がある。昭和四五年八月から平成八年四月の間は、徳丸を経由する路線もあった。

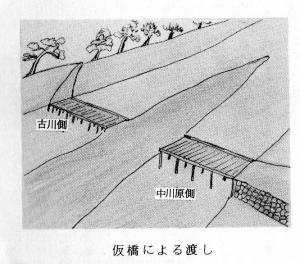

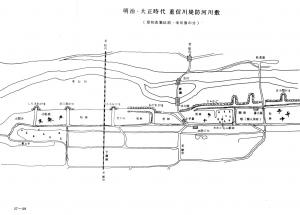

重信川に架かる中川原橋についてふれたい。大正一〇年頃に仮橋を架けることとなった。その後この架橋は郡に移管したが、多くなる交通量に耐えるには貧弱となり、村長を中心に県へ中川原橋建設を働きかけ、昭和五年に鉄筋コンクリート製の橋が完成した。現在の中川原橋は、昭和五四年一一月に開通、その後、県道のバイパスが平成四年四月供用開始となったが、朝夕は慢性的な渋滞を起こしている。

仮橋による渡し(左)と明治・対象時代の重信川堤防河川敷(右) 『ふるさと』加藤敏之著(昭和59年9月発行)より

2 家並みの移り変わり

中川原には豆腐屋・酒屋・精米・製粉(製麺(せいめん)所)・クリーニング店・洋裁店・大工・建具屋・鉄工所などの商店や事業所が数多くあった。昭和三〇年前後の様子を数名の方から聞き書きした。

まず、ガソリンスタンドについて三好浩一さん(昭和三二生)に聞いた。「昭和三一年に現在の中川原バス停留所前にて父が起業し、その後昭和三三年に現在地へ移転した。当時は混合油・石油・軽油・重油などが多かった。重油はボイラー用燃料としても使っていた。昭和三五年に最初の地下貯蔵タンクを埋設、その後昭和五七年に更新埋設し現在に至っている。」と言う。

日用雑貨品店について藤チドリさん(大正一四生)は、「昭和二四年に開業したそれより前、主人が油関係(菜種(なたね)油製油)の事業をしていたが、菜種栽培を行う人がやめてしまい材料の入手が困難となり二、三年で廃業した。製油の仕事で得た資金で現在の日用雑貨店を開業した。

当時の資本金は五〇〇〇円。仕入れは卸屋さんが三輪車で納めに来ていた。」と言う。

精米所について藤田信子さん(昭和七生)は、「昭和二六年頃、北伊予農協が経営していた精米所(農協倉庫敷地内にあった)を手放すということで、それを買い取り事業を開始した。当初、主人の兄と事業をやっていたが、後に主人が事業を引き継いだ。精米の外にも精麦・しゃぎ麦(麦飯用)や、きな粉・米粉などの製粉をしていた。当時の米の搗(つ)き賃は一俵(ひょう)(六〇kg)五〇円であった。近くにコイン式の精米所が増えたことや後継者がいないことなどで平成一九年頃廃業した。」と言う。

理髪店について酒井サダ子さん(昭和一〇生)は、「昭和三一年中川原バス停留所前で始めた。この建屋には石油店も入っていた。その後、昭和四一年に別の場所へ移転し、そこで一〇年程営業した。更に昭和五二、三年頃現在地にあった建物を購入し移転した。」と言う。

中川原には二軒の紺屋(こんや)(絣(かすり)の藍染(あいぞめ))があったが、そのうちの一軒の紺屋について松嶋操さん(大正一五生)に聞いた。「起業は昭和一〇年頃かと思われるが、昭和一二年に日中戦争が勃発(ぼっぱつ)し、その影響で藍染の原料や製糸・燃料(石炭)が入荷せず廃業した。」と言う。

中川原バス停留所付近の秋祭り風景(昭和35年頃)

中川原バス停留所付近の秋祭り風景(昭和35年頃)

現在の中川原バス停留所付近(手前は旧県道)

現在の中川原バス停留所付近(手前は旧県道)

日用雑貨店を営んでいた加藤勇さん(昭和五生)に聞いた。「事業開始は今から九〇年くらい前の昭和初期頃と思う。父が起業した。塩・酒・たばこ等の専売品や日用雑貨を扱っていた。戦時中、酒類販売規制ができ免許が必要となったが、北伊予には五軒の酒店があり免許取得にひと苦労した。昭和三一年頃免許取得し取り扱い開始した。当時ビールは今ほど売れず、合成酒(=大正七年の米騒動を機に開発された、清酒風アルコール飲料で、アルコールに糖類・アミノ酸等を混ぜたもの)が多かった。清酒は高くて売れなかった。」と言い、また「私の店は西中川原バス停留所でもあるが、切符は扱っていなかった(東の中川原バス停留所は扱っていた)。当時のバス路線には、上野・森松方面、郡中方面、松前・今出方面などがあり通勤通学などで多くの人が利用していた。」「昭和四三年精肉部門を開設した。昭和五〇年代には自動販売機を設置ビール・タバコなど好調に売り上げたが、時代の移り変わりに早めの見切りをつけ平成一八年に廃業した。」と言う。

タバコを販売していた店頭と町合併祝賀の横断幕(昭和30年)

タバコを販売していた店頭と町合併祝賀の横断幕(昭和30年)

さらに三好悦男さん(昭和一六生)から製材業について聞いた。「昭和二五年、大工だった父が起業した。当時は木を挽(ひ)けば挽くほど売れ、どの業界も非常に景気が良かった。まだダンボールのない時代で当初は佃煮(つくだに)などを入れる木箱材の加工が多かった。おがくず・木の皮・木端(こっぱ)など燃えるものはすべて利用し、捨てる物はなかった。その後油が入り、一般家庭ではプロパンガスの時代となってどんどん生活様式は変わっていった。」また、「当時使っていた大型トラックは非常に珍しく、大字の牛を運んだり、面河にキャンプに行く時は荷台に皆を載せて行った。」と言う。さらに「旧製材所の前に『製材の池』があり、その水で歯磨き、顔洗いをした。野菜や米を洗ったり、生活用水の代りに使っていた。」と言う。

昭和三〇年頃の主要道路を地図で見ると、県道(バス路線)を中心に事業や商売が栄えていた。通勤通学や城下(松山市)へ行く人など多くの人がバスを利用していた。椿さんの時には、南予方面の人は北伊予駅からギュウギュウ詰(づ)めのバスで古川まで移動していた。上野(伊予市)や黒田(松前町)辺りからは徒歩・自転車で来る人も多かったので、行き交う人々の話し声に活気を感じたものだ。また、徳丸の輪(わ)越(ごし)祭の日の夕方になると、地区の人や大間(だいま)地区の人が大勢歩いて参拝に出向いていた。

中川原には今も常夜)燈(じょうやとう)が残っており、本体には「石鉄山(いしづちさん)・高忍宮(たかおしぐう)・金毘羅(こんぴら)」の九文字が刻まれている。徳丸にも常夜燈があるので、徳丸に続く道路を「往還」と呼ぶ人もいる。

ほとんどの家は農家であるが、雑貨店が二軒あり、また松前や伊予市から、魚や乾物を行商人が自転車で売りに来ていた。大きな建物は製材所と農協倉庫である。「製材の池」や「上本多の池」があったが、埋め立てられてしまった。前述のとおりバイパスはでき、旧県道を走る大型車両は激減した。現在松山市の外環状線インターの工事が進んでいる。

常夜灯

常夜灯

平成8年11月解体された農協倉庫

平成8年11月解体された農協倉庫

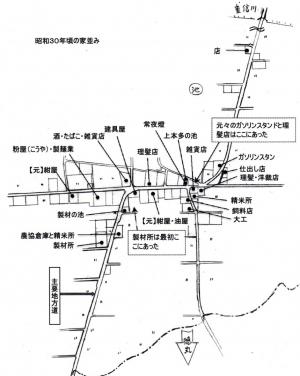

昭和30年頃の家並み

昭和30年頃の家並み

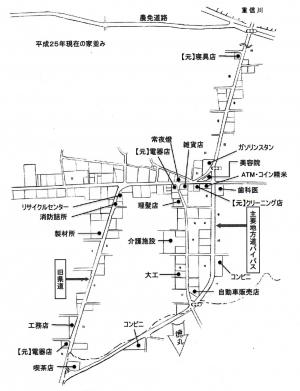

平成25年の家並み

平成25年の家並み

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]