本文

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦後の学校とくらし 各地区の家並みの移り変わり 徳丸

発行:

2 「北伊予の幹線道路沿いの家並みの移り変わり」

二 各地区の家並みの移り変わり

(二) 徳丸

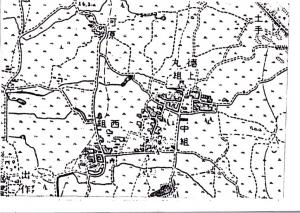

徳丸地区(明治36年測図)

徳丸地区(明治36年測図)

1 地区の概況

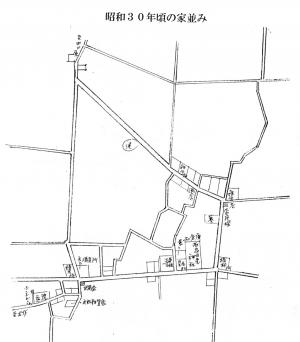

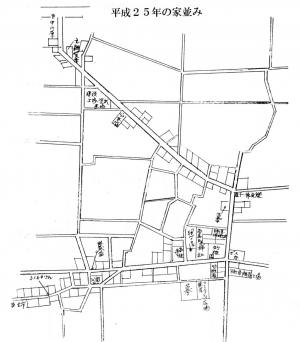

徳丸の幹線道路は中川原から入って徳丸の中心部を一回りして出作に至る町道である。北伊予地区の最東部に位置し、主要地方道「松山伊予線」の東に広がる地域であり、昭和三〇年代には一七一世帯・九一五人であったのが、現在では四七一世帯・一三五八人となり新たにハウス工場跡地に一四軒が建築中であり新しく団地が出来るようで閑静な住宅地となっている。一時期伊予鉄道の路線バスが運行され、幹線道路が一部変更され整備されたが、現在マイカーの普及等による利用客の減少により廃線となり、現在町内周りの「松前町ひまわりバス」が運行されているだけである。

徳丸には往昔(おうせき)、推古天皇元年(五九三)頃、高忍日売神社(たかおしひめじんじゃ)がすでに存在したといわれており、その周辺の揚土(あげど)といわれる地名の所に集落が形成されたといわれている。またこの地域は古来水利に恵まれず用水源を重信川の表流水と上流地域からの分水に頼っていたため、夏期渇水期には水不足となり周辺地区との紛争が絶えなかった。そこで、重信川北岸の井門(いど)村に新泉(北泉、南泉の夫婦泉)を掘り、重信川南岸の堤防に水路を掘って引水していた。しかし毎年の洪水による流失に悩まされていたため、後に暗渠(あんきょ)敷設(ふせつ)(=川床に土管を埋め引水。神社境内に記念碑)による水源確保がなされるなど、重信川とは切っても切れない関係にある。

暗渠記念碑(神社境内)

暗渠記念碑(神社境内)

2 家並みの移り変わり

徳丸の入り口は河原組といい中川原に面し、重信川改修以前はよく洪水に見舞われた地域である。ここから東に向かうと徳丸集会所がある。ここは以前、泉の元と呼ばれる泉池であった。この辺りは出口組といい徳丸の入り口に当たるが、出作(しゅっさく)から入った場合は出口にあたる。この辺り一帯は田園風景が広がっていたが、昭和五〇年代には建築工場、資材置き場や民家が次々と建ち並び、また、近辺には団地ができて人口が急激に増加した。出口組は以前より小字として民家が密集し、雑貨店や酒店もあった。昭和三〇年頃はほとんどが農家であり、現在も納屋付の大きな門構えの家が並んでいる。なお東に進むと千防(せんぼ)組に入り、道の左側に旧家が並び大きな屋敷が続いていた。次の角には常夜燈があり、表には「金・高・石」と横に刻まれている。「金」は金毘羅宮(こんぴらぐう)、「高」は高忍日売神社、「石」は石鎚神社の頭文字であって、裏に文化一二(一八一五)年八月と刻まれ、組中の安全の願いが込められ信仰の対象になっていた。昔は千防組の各戸が当番で夕方になると燈明(とうみょう)皿に種油(たねあぶら)を注ぎ、燈心に灯を点じ、手を合わせ心から拝んでいた。その東奥に元の田中組(現、表組、裏組)があり、徳丸の中でも最も大きな集落が広がっている。常夜燈の北東角は、戦前は鍛冶屋(かじや)があり農家の鋤(すき)・鍬(くわ)を始め農機具の販売・修理をしていた。戦後、雑貨店になったが今は民家となっている。

常夜燈前の幹線道路

常夜燈前の幹線道路

高忍日売神社前の幹線道路

高忍日売神社前の幹線道路

ここより幹線道路(往還(おうかん))は南に向かい右手に墓地が広がっている。以前は墓地を過ぎると田んぼが広がっていたが、現在は自動車修理工場や民家が建ち幼稚園ができ賑(にぎ)やかな通りとなった。次の東角にガスの販売店があるが、以前は電気店で、昭和三〇年頃は製粉・製麺(せいめん)所であった。南に入った所に車の解体・中古部品販売会社ができ、海外輸出等手広く商っている。この地区は戦後の生活事情の変化が最も窺(うかが)える場所である。このまま真直ぐ南に進むと県道「松前八倉線」に達する。

この角を西に向かうと、直(す)ぐに高忍日売神社がある。平安時代に延喜式内社(えんぎしきないしゃ)に列せられ延喜式神名帳(じんみょうちょう)に記載されており、産婆・乳母の祖神、安産の神として信仰されている由緒(ゆいしょ)ある神社である。西隣に徳丸老人「憩いの家」がある。この場所は、古くは明治六(一八七三)年、墨水(ぼくすい)小学校の徳丸分校として、同一三年には開達(かいたつ)小学校、その後小学校が統合され廃校後、補習学校夜学会や徳丸補習学校として徳丸の教育の場として活動してきた。その後一時期、公民館として使用され、近くに消防詰所もあり半鐘(はんしょう)台がたっていた。道路を隔(へだ)てて西に本性(ほんじょう)寺があり、この北一帯に中組、宮浦組が広がっている。田んぼを挟(はさ)んだ南には墓地があり、現在は東隣にコミュニティ広場ができて、住民の憩いの場となっている。

西に進むと元の西組(現、南一組)に入る。この付近は幹線道路が新道路に変更になっている。以前は西突き当たりを南に折れていたが、現在は途中から斜めに南西に進み、旧道と合流するようになった。以前の道路を行くと、突き当たりの右に大きな門構えの家があり、戦前は造り酒屋であった。西北角に昭和時代まで精米所があったが、現在は民家となっている。道路の北塀(べい)に地蔵盆(じぞうぼん)が祀(まつ)られている。南に行くと遊園地がある。幹線道路はこの四つ角を西に向かうが、南には昭和五〇年代に団地(出渕西組)ができている。以前は一軒衣料・雑貨店があった。幹線道路は西に向かい徳丸の最西部に出る。以前は西組の西端に大きな屋敷があって、ここが当時医院で校医であった。道路沿いに南向きの祠(ほこら)がある。祠は「ふくおかさん」の愛称で呼ばれ、食糧を司(つかさど)る神で享保年間の凶作(義農作兵衛が餓死(がし)した)の頃、保食神として敬(うやま)われていた。昔は医院の西北隅に木製の立派な社(やしろ)があり、毎年九月に高忍日売神社の宮司を招いて祭礼がなされていたという。昭和三〇年頃はこれより先出作まで一軒の家もなかったが、現在はこの辺りに団地(南二組)ができ賑やかになり、また、この先出作まで民家が建ち並んだ。

新しい幹線道路(左)と旧道の分岐点

新しい幹線道路(左)と旧道の分岐点

マイカー等交通の利便による松山方面への客の流出と町内の大型ショッピングセンター「エミフルMasaki」などの開設により地区内の商業活動は衰退していった。

昭和30年頃の家並み

昭和30年頃の家並み

平成25年の家並み

平成25年の家並み

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]