本文

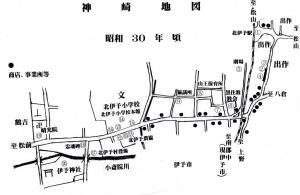

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦後の学校とくらし 各地区の家並みの移り変わり 神崎

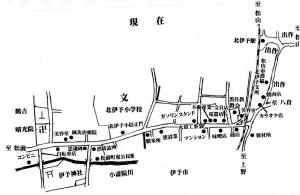

2 「北伊予の幹線道路沿いの家並みの移り変わり」

二 各地区の家並みの移り変わり

(四) 神崎

1 地区の概況

神崎は北伊予のほぼ中央に位置し、明治に北伊予村の役場が設置され発展し、松前町に合併後も、学校、公民館、駅などを有し、北伊予の中心として発展してきた。

昭和二〇年から三〇年にかけての神崎の主要道は県道で、当時の人達は「往還(おうかん)」と呼んで日常生活に使用していた。

当時、神崎には県道が三本あった。一本は松前から踏切を通って伊予市八倉に至る県道「八倉松前線」、もう一本は伊予市上野から農協の前を通って松山の方へ抜ける主要地方道「松山伊予線」、そしてもう一本は北伊予駅前から松山伊予線までの短い県道「北伊停車場線」である。ただし、現在では神崎を通る「八倉松前線」、「松山伊予線」は、バイパス開通により町道に格下げとなり、神崎が北伊予で一番県道の少ない地区となっている。

こうした道路も、元々は狭い道路であったが、交通網の発達とともに整備され、特に自動車の発達は大きな変革をもたらせた。また、近年開設された「八倉松前線」のバイパスは、松前のショッピングセンター「エミフルMasaki」への車や、大型トラックの通行などで賑わうとともに、町道となった元の道路も、買物客の自動車などで劇的に交通量が増加している。

また、昭和五年に松山ー南郡中(現伊予市駅)間に国鉄が開通し、山王原に北伊予駅が設置され、人の動きは大きく変わった。

こうしたことから、神崎の戸数、人口は町の調べによると、昭和三五年の二二二戸・一〇六一人から一一月末現在六一九戸・一五三六人へと増加した。

2 家並みの移り変わり

ここで、昭和三〇年頃と現在の幹線道路沿いの家並みの移り変わりについて述べたい。

(1) 北伊予駅 昭和五年、念願の国鉄が開通した。場所は神崎であるが、乗り降りの方向は出作である。北伊予だけでなく南伊予の八倉、宮下、上野などから乗り降りが多くて、ラッシュ時には賑(にぎわ)っていた。貨物も西瓜(すいか)や砥部方面からの鉱石などを出荷していた。

(2) 北伊予農協購買部 このころは、まだ、購買部であった。

肥料などの注文を受けていた。

(3) 北伊予農協の池 防火用水か、周りをコンクリートで囲った池があった。また、このころ、まだ珍しい鯉が飼われていた。現在もそのあとが残っている。

(4) 北伊予農協醤油(しょうゆ)工場 道路横の川に添って醤油工場があり、醤油を製造出荷していた。川はいまは塞(ふさ)がれているが、このころは醤油の廃液が川に流れ込んで汚れていた。

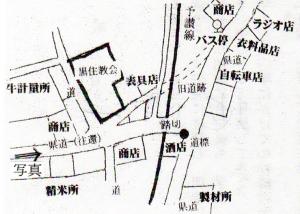

JR北伊予踏切付近の図(昭和30年頃)

JR北伊予踏切付近の図(昭和30年頃)

現在の踏切付近の旧街道(左)と旧県道(右)

現在の踏切付近の旧街道(左)と旧県道(右)

【北伊予踏切付近】

北伊予一の繁華街(はんかがい)であつた。バス停のある通 りは、二本の県道からの人の流入で賑わっていた。また、こあたりの商店は、他所からの移住により店を開いた人も多い。

今は経営者の高齢化等で商店は、激減しているが、車の通行が多いことから、いずれは新たな商店の進出が予想される。

(5) 劇場「館座座」という名称であった。旅芝居や映画が行われていた。私が行っていたころは、前は土間にゴザ敷き、その後ろは木のベンチ、ベンチの上に畳敷きの二階席があっり、二階席は、左右から上がれるようになっていて真ん中は、映写のため空いていた。屋根の上にやぐら台があり、その日の予告などを放送していた。また、自転車で太鼓をたたき宣伝をしていた。

(6) 黒住教教会所 輪越(わご)しの時は演芸などがあり賑やかで、人が前の道路まであふれていた。普段の日は子どもの遊び場で、前の道路で紙芝居屋が営業をしていた。

(7) 牛計量所 牛の体重を測るほか、牛の足に縄を絡めて転がして爪を切っていた。

【現在のガソリンスタンド付近】

このあたりも賑やかであった。その後ガソリンスタンドや美容院もできて、一時期賑わった。ただ現在はほとんどがなくなり、不動産業、マンションができガソリンスタンドと併せて三軒のみである。ただ、「エミフルMasaki」への買い物客の車での通行が多い。

(8)山王保育所 この場所に保育所があった。わずか三年の間であったが、前の北伊予村役場の建物を移築して運営をしていた。保育所移転後も建物はしばらく残り、獅子舞の練習や社交ダンスの練習場、卓球場などに使用されていた。

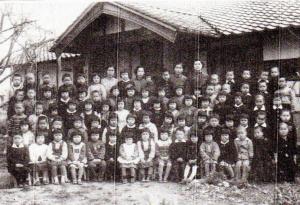

昭和29年頃の山王保育所(建物は初代の北伊予村役場)

昭和29年頃の山王保育所(建物は初代の北伊予村役場)

(9) 神崎協議所 今の集会所の役割をしていた。そこからこの場所に移転し、その後、現在この地に建築した。その後、それを売却し、現在の集会所に移った。

【現在の東公民館付近】

元々は、役場、学校など行政の中心的街並みが形成され、そこへ行く人も多く賑わっていた。役場は、行政手続きに行く人が多く、小学校は、そこが正門でるので、その頃の生徒は通学に必ずそこを通っていた。

農協も預金や共済、それと農業に関する会議などで、今より多くの農家の出入りで賑わっていた。ただ現在は、村役場のみ公民館としてまずまずの利用者があるものの、小学校は北側の中学移転により、その場所に校舎が移転し、正門も移転し、元の正門は閉鎖され、わずかに姿のみ残すこととなっている。農協は出作に移転し、元の地には住宅が建ち静かな場所となった。

(10) 北伊予農協本所 二階建ての事務所があり、多くの人が訪れていた。また、周囲にもいろいろな建物があった。

(11) 北伊予農協肥料工場 肥料の配合をしていた。建物の上に空気抜きがあった。壁の部分は白塗りであったが、戦争中に白が遠くからわからないように墨で塗っていた。後に北伊予で最初のス―パマーケットになった。

(12) 半鐘(はんしょう)台 割れたような鐘の音がしていた。火事のときにはすぐにわかった。後に東公民館敷地に移動した。

(13) 北伊予小学校正門 大正三年に伊予神社の西から移ってきた。そのとき移設したもので、現在は正門ではなくなったが、今でも明治開校 のままの姿が残っている。

(14) 伊予小学校本館 正門のそてつの木の後に本館があった。大正時代の建物で、玄関は半円形の石壇を上がった所にあった。

(15) 北伊予小学校講堂 昭和一一年建築の二代目講堂は、左は土間で渡り廊下が敷いてあり、右に上がると室内で、正面に舞台、床は板敷で天井には模様があり立派であった 、なお、東側には小山があり、かつて「奉安殿(ほうあんでん)」があった。

(16) 池 小学校敷地の南西に切り石積みの池があつた。元は近くに消防用の小屋があり、その基礎(きそ)が残っていたので、防火用水の池であったのかもしれない。近くにメタセコイヤの大木があったので、児童たちは、その木の松笠ができると、その一片をはがし、池の水に浮かべ、ヤニの反発力で走らせて遊んだ。

(17) 北伊予村役場 この時代の役場は、左右対称の議事堂様式をしていた。一階は事務室で、二階は議場などに使われていたようである。また、裏には小さな池を囲むように建物があった。昔には、敷地に入って左側に前の代の北伊予村役場の建物があったそうである。また、役場敷地の北西隅に大きな椋(むく)の木があり、道路にややはみ出ており、ここにバス停留所があった。地域住民はこの木の上に「お袖(そで)タヌキ」が住んなく、役場の前から斜めに「忠魂碑(ちゅうこんひ)」の前の方への道があったそうで、そうすると、この木は忠魂碑の所に明治期まであったとされている、和霊神社の木であったのかもしれない。

(18) 忠魂碑 元は、この場所に和霊神社の社があったそうである。戦没者の慰霊碑で、永田の中村少将が、表の文字を書いている。

(19) 晴光院(せいこういん) 元、伊予神社の神護別当寺であったといわれており、七堂(しちどう)伽藍(がらん)が完備し、塔頭(たっちゅう)十二寺を有する大寺院が、今の伊予神社の西にあったとの伝承がある。

なお、この寺の裏の墓地に、巨大な松の木があり、神崎の名物の大樹であった。

(20) 伊予神社 延喜式内名人大社(みょうじんたいしゃ)であったといわれ、旧県社の由緒ある神社である。境内に遺跡の「入らずの森」があるほか、謎を秘めた池もある。

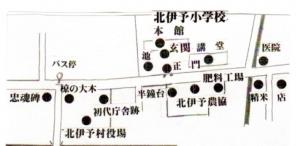

旧北伊予役場付近の図(昭和30年頃)

旧北伊予役場付近の図(昭和30年頃)

昭和13年新築された旧北伊予村役場(現在松前町東公民館が建つ)

昭和13年新築された旧北伊予村役場(現在松前町東公民館が建つ)

昭和30年頃の家並み

昭和30年頃の家並み

平成25年の家並み

平成25年の家並み

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]