本文

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦後の学校とくらし 各地区の家並みの移り変わり 鶴吉

発行:

2 「北伊予の幹線道路沿いの家並みの移り変わり」

二 各地区の家並みの移り変わり

(五) 鶴 吉

1 地区の概況

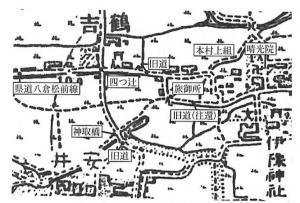

鶴吉地区の要部(明治36年測図)

鶴吉地区の要部(明治36年測図)

北伊予のほぼ中央にあり、地区の南東から西へ長尾谷川が流れている。この川は鶴吉で数多くの自然湧水泉と連なって水を貯える神取(かんどり)泉群(神取泉用水)を作り、下流域の横田・大溝・永田・東古泉、松前の黒田・浜・筒井や岡田の西古泉の米づくりの重要な用水源になっていた。これらの泉床浚(さら)えや井手(いで)浚えは昭和四七年の長尾谷川改修まで続いた。長い間米麦の水田農業地帯であったが、終戦後イチゴのトンネルやビニールハウス栽培等が見られ始めた。昭和三五年の世帯数一二三戸、人口六三七人で北伊予では中規模集落であった。現在の世帯数は二八五戸、人口九一一人になり、昭和三五年と比較して戸数は約一.三倍増、人口は約四割強増加し、空き家はほとんどない。

鶴吉の大きな旧道は二つある。明治三六年測図の地図が示すように、一つは晴光院西数十メートル先から御旅所(おたびじょ)(秋祭りに神輿(みこし)を伊予神社から出て仮にすえる所)へ向かう旧道(往還)、他は安井集落を縫(ぬ)う道である。この道は、角店(かどみせ)がある四つ辻(地図参照)から三百?南下し、神取(かんどり)橋を渡り常夜燈から右折して安井の真ん中を通り、賀佐(がさ)(古くは加佐)、横田に通じる道である。

次いで県道「八倉松前線」についてふれたい。晴光院の西隣から鶴吉になり、この旧道は明治三六年測図の地図のように御旅所に向かう道と本村上組の家並み沿いに西進する二本の道に分かれていた。後年、この中間地点を新県道が貫き、四つ辻手前で合流して、昔の水車精米所前(昭和三〇年頃の地図参照)を通って旧ナーサリースクール先まで鶴吉分が続く。当時は道幅が狭く土ぼこりがする砂利道で、道に沿って北側は用水路と家並み、南側は小川・田のあぜの順に接していた。

鶴吉の水車精米所(昭和初期)

鶴吉の水車精米所(昭和初期)

2 家並みの移り変わり

県道沿いの家並みの移り変わりを佐賀恵さん(大正一三生)、松田英一さん(大正一四生)、西村倭子さん(昭和四生)、大政小折さん(昭和九生)、大政吉久さん(昭和一一年生)外数名に聞いた。

本村集落はこの往還沿い三〇戸足らずで、道より南に人家は角店と御旅所横の二軒だけで、集落の規模は鶴吉の中心集落安井には及ばなかった。

この四つ辻には、昔、宮島神社(一ノ宮神社)、大庄屋などがあり、昭和一〇年頃薬師堂が移設された(昭和三〇年頃の地図参照)。

再建された角店と薬師堂付近(昭和29年)

再建された角店と薬師堂付近(昭和29年)

角店は昭和初期には見られ、代々店主も代わり(昭和二九年頃再建)、店内に何でも並べて売っていて、子どもやお年寄りまで広く知られた店(雑貨屋)であった。店の一部で昭和二二年頃縫い物教室が開かれた。さらに店隅で散髪屋が開業したが、昭和二四年向かいに新築営業した。また、県道北側には安井から動力線(高圧二百ボルト)を引いて製粉所と製縄所(せいなわしょ)ができた。縄は、この頃、郡中(伊予市)の花かつおの箱締めや農家の俵締め用など需要が多く、利用客の出入りも多かった。さらに角店の南隣には借家と新しく精米所ができた。角店の筋向いには別の雑貨屋もでき、伊予鉄道バス北伊予経由松山―今出(いまづ)間が開通して鶴吉バス停留所ができた。その店は化粧品等の販売やデパートの小荷物配送をするようになった。

昭和三五年頃の民家の大半は農家で自給自足に近い生活を送っており、日常の生活必需品は、近い店へ子どもが遣(つか)いに走った。販売していない饅頭(まんじゅう)、酒、衣料品、農機具等は神崎、出作、上三谷や郡中等へも出向いた。豆腐(とうふ)・うどん・饅頭は加工賃を払えば原料の大豆・小麦と物々交換できた。また燃料として、冬に付近の山の雑木を共同購入して伐採、運搬して一年分のマキや薪(たきぎ)を作っていた。

この四つ辻に来た客はいくつかの用事を掛け持ちし、用が済むまでの間、店主やお客同士の交流を楽しんだ。同じ頃、借家には鶴吉関係の人らが新築までの間、仮住まいした。洋服・和服の仕立屋や昭和三五年のうどん・氷・酒屋もそうであった。これらの周辺部には三九年鉄工所、松山青果市場向けの野菜、青果物集荷場もできた。四三年に北伊予農協の鶴吉農業倉庫が完成した。何年かして、その一角にイチゴ集荷場ができた。また、黒田病院が開院したし、大工、左官、住宅設備の自営業がみられた。五二年自動車整備工場、五五年喫茶店が開業した。地の利を得た場所だったので生活必需品を売る店も長い間続いてきた。

終戦後、動力脱穀機・耕耘機(こううんき)を初めとして農作業の機械化が進み、狭い人道・牛道・リヤカー道は水田の基盤整備事業で拡幅され、農道や車道になった。

前述の四つ辻の家並みが変わったのは、松山市へのマイカー通勤、大型スーパーマーケットの増加、木箱や縄からダンボール箱やビニールひもへの変化、カタログ通信販売の出現、昭和四八年頃の松山―人繊門間の路線バスの運行廃止などが考えられ、個人商店は現在見られなくなった。

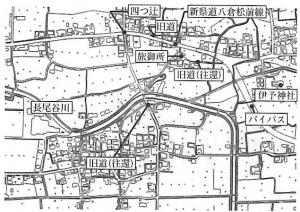

県道「八倉松前線」は自動車の通行量が増え、車輛(しゃりょう)が大型化して通行しにくく危険になった。そのため片側歩道を設置しバイパス道路を貫通させた。特にバイパスは三本の国道並びに高速インターへのアクセス効果が大きい。また四つ辻では、町道(岡田大間・伊予市上野間)と直交しており、JR車輛貨物基地移転に伴う松山、伊予市方面への要道になると思われる。

平成二五年一二月末の世帯数は三一八戸、人口八五七人になっているが、空き家はほとんどない。

昭和30年頃の家並み

昭和30年頃の家並み

平成25年の家並み

平成25年の家並み

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]