本文

北伊予の伝承-12 (平成26年3月) 戦後の学校とくらし 各地区の家並みの移り変わり 大溝

発行:

2 「北伊予の幹線道路沿いの家並みの移り変わり」

二 各地区の家並みの移り変わり

九 大溝

1 地区の概況

現松前町の中南部の農村地帯で、明治二三(一八九〇)年市町村制の実施に当たり大溝本村(ほむら)(以下本村)と原田地区(以下原田)が統合され大字大溝が発足した。

大溝の範囲は、東は鶴吉、西は東古泉・北黒田、南は横田・伊予市下三谷、北は永田・東古泉に接する。

道路は、地区の東部に一般県道「砥部伊予松山線」、本村を東西に走る道路(通称中川通り)、原田には東古泉から横田に抜ける南北の道路(通称辻通り)がある。

川は、横田と伊予市下三谷との境界に大谷川が流れて、永田との境界に長尾谷川が流れている。

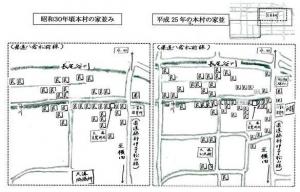

昭和三〇年頃の本村は、上組一五戸、下組一九戸で人口は一二〇名(推測)であった。現在、組数は同じで上組二四戸、下組二八戸、人口は一八七名と増えた。三軒の家で住居兼自営業を営んでいるが、そのほとんどが民家で構成されている。

本村上組に、伊予市・伊予郡守る老人ホーム和楽園が神崎から小富士保育所東側に平成一六年九月に、松前町立学校給食センターが東古泉から小富士保育所北側に平成一五年三月にそれぞれ移設された。

一方、昭和三〇年頃の原田は、東組十二戸、西組一四戸、南組四戸で人口は六三名(推測)であった。現在、組数は同じで東組二五戸・西組一九戸・南組一九戸、人口は一三二名と倍増した。

2 家並みの移り変わり

往還(おうかん)である一般県道「八倉松前線」に接していない地域であるが、往還を利用する機会は多くある。本村についてを栗原傳さん(昭和一六生)に聞いた。

ほとんどが農家で、子どもは時間があると家の手伝いをよくしていました。時には自宅の便所から下肥(しもごえ)(=人糞(じんぷん)・尿(にょう))を腐熟させたもの)を肥担桶(こえたご)に入れて担(かつ)がされていました。

往還を通っている伊予鉄道バス(松山―北伊予駅経由―松前線)をよく利用しました。永田バス停留所を降りて、長尾(ながお)谷(たに)川を渡ってお墓の横を通り、中川(通称)沿いの道を歩いて帰りました。暗くなって帰るときは、街灯もなく走って帰りました。

現在の本村(左から中川・中川通り)

現在の本村(左から中川・中川通り)

往還は小中学校時代の通学道路で、雨降りの時には水溜(みずたま)りができ、めったに通りませんがトラックやバスが通る際には避(よ)けけていました。今では考えられませんが、学校帰りに鶴吉の「かどみせ(角店)」のバス停留所にバスが止まると、真後ろからこっそりバンパーにちょこっと座り、スピードがある程度出ると飛び降りるという危ない遊びをしていました。

素鵞(そが)神社は、中川通の東寄りにあり、本村に広場がないため、子どもたちの遊び場でした。当時、道路は舗装されていなかったので、車の台数も少なく道に飛び出てもあまり危なくありませんでした。春祭では「子ども相撲」の土俵作りのため、町道を通り、松前の地蔵町の海岸に砂を荷車で採りに行きました。その頃の国道五六号は狭く、遊びながらの道中で、時には田んぼの肥(こえ)壺(つぼ)に落ちて大変な思いをしました。

また、小富士保育所も開所当時、児童の退所後などは大溝の子どもたちの遊び場として園庭を提供してくれていました。特に、学校の夏休み中は毎日ラジオ体操に出かけていました。

現在、中川通り等、道路は舗装され、街灯が付き、夜も安心して通れるようになりました。生活様式はがらりと変わって、浄化槽(じょうかそう)が普及したおかげで、嫌であった汲み取りもしなくてよくなりました。

「原田」について向井喜作さん(昭和二三生)に聞いた。

ほとんどの家が農家でした。農家の生活で出た残飯は土肥(つちごえ)(枯れ草や稲ワラを積み上げたもの)に入れていました。夏場にはその土肥をひっくり返す作業を手伝っていました。交通機関としては、伊予鉄道バスをよく利用しました。往還である一般県道「八倉松前線」沿いにある東古泉バス停留所を降りて、長尾谷川を渡って東古泉の家並みを進み、四つ辻(周辺が東組、西に進んで西組、南に進んで南組)を西に歩いて帰りました。四つ辻から三〇メートル程帰る途中に庚申堂(こうしんどう)があり樹齢四百年(推定)の榎(えのき)があっていつも見上げていました。何か安心感を与えてくれていました。今でも勿論(もちろん)存在感を感じています。小学校の時の通学路は往還を利用していました。帰りは永田から本村、そして友達と別れて長い道のりを原田に帰っていました。鮮魚を「おたたさん」(=丸い桶(おけ)を頭に載せて運び行商する女性)が毎日のように「おいりんかぁ」と売りに来ていました。

庚申堂の榎の大樹と藤の蔓(原田)

庚申堂の榎の大樹と藤の蔓(原田)

原田では、四つ辻が子どもたちの遊び場でした。奉納子ども相撲のため土俵を作り(昭和四三年頃まで)、春祭を盛り上げました。冬場は、大谷川の土手根(=土手沿い)に捕り網を持って上級生について鳥をよく獲りに行きました。

昭和三三年に、原田の農家関係者で農地を利用して鶏舎(けいしゃ)(=愛媛県認定種鶏場一万羽)を作り、一時は大変繁栄したそうです。その鶏舎も昭和五〇年代に撤去されました。原田の戸数が倍増したのは、東組の鶏舎跡地に住宅が増えたこと、南組の開発により入居した住居兼自営業を営んでいる家、または事業所が増えました。

辻通り等、道路や農道が整備されたおかげで隣組への行き来も簡単になり原田の絆(きずな)が更に増してきたような気がします。

東組・西組で江戸時代から続いている御祈祷(ごきとう)(=他の地区ではお日待(ひま)ちとも)も一時途絶えかけましたが、戸数が増えて継承しています。昔からの家は人が大勢集まるために工夫して作られていましたから問題はないのですが、近代住宅の家が増えて大勢が集まる部屋がないため改築した家もあります。南組は新しく入居された家が多くあり、毎年この時期に南組新年会を、大勢の家族でカラオケやビンゴゲーム等楽しく催しています。

このように新しく入居してきた家は地域に溶け込むために努力し、古くからの家は新しく入ってこられた入居者を歓迎するように家で採れた野菜や果物をおすそ分けしています。

また、地区に唯一の内科医院ができたおかげで、特に高齢者の方は安心して暮らせると言っています。

昭和30年頃・平成25年の本村の家並み

昭和30年頃・平成25年の本村の家並み

昭和30年頃・平成25年の原田の家並み

昭和30年頃・平成25年の原田の家並み

PDF版ダウンロード H26-北伊予の傳承12 [PDFファイル/9.43MB]