本文

北伊予の伝承-11(平成24年3月) 座談会 記憶でたどる北伊予のくらし(衣・食・住) (1)「装い」について

発行:

座談会 記憶でたどる北伊予のくらし(衣・食・住)

(1)「装い」について

出席者

鶴吉 済川 裕

東古泉 森下富子

神崎 合田ミユキ

徳丸 八束兼福

・普段の日の装い

・特別な日の装い

・戦中・戦後から高度経済成長期前の装い

・衣料の「切符制」

・国民服・もんぺなど

本日は大変ご多用のところお集まり頂きありがとうございます。激動の昭和を生き抜いた皆さまに、戦中・戦後から高度経済成長期以前の北伊予の「装い」についてお話を伺いたいと思います。

その内容を大きく三つに分けました。最初は、「普段の日の装い」について、続いて特別な日、いわゆる「ハレの日の装い」について、最後に「戦中・戦後から高度成長期までの装い」といたしました。

まず最初に、「普段の日の装い」、中でも普段着や作業着について伺いたいと思います。

森下 戦時中、普段着は着物を仕立て直してモンペにしてはきました。よそ行きで出かける時には少しよい品物で、二部式(甲型-洋服式でベルト付きの上着、紐(ひも)付つきのモンペ。乙型?和服を上下に分けたもの)にしました。

森下 戦時中、普段着は着物を仕立て直してモンペにしてはきました。よそ行きで出かける時には少しよい品物で、二部式(甲型-洋服式でベルト付きの上着、紐(ひも)付つきのモンペ。乙型?和服を上下に分けたもの)にしました。

女は普段、白地のエプロンを着物や洋服の上に羽織(はお)り、外に出るときには「会服(かいふく)」という紺の上着を着ました。その「会服」は確か昭和三〇年代から五〇年代頃まで、婦人会の寄り合いや学校の参観日や外出にも重宝(ちょうほう)しました。

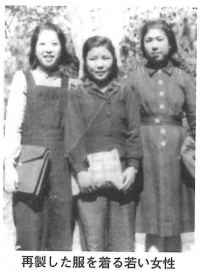

合田 伊予絣(かすり)の浴衣(ゆかた)を解(と)いてそれをモンペとか上着に仕立て直しました。物不足のための衣料の再製が盛んになり古着を再利用するのが普通でした。昔、普段着は男女とも筒袖(つつそで)の木綿(もめん)の着物がほとんどでしたが、昭和一〇年ころから化繊(かせん)(スフ)が出回るようになって、女の普段着も「簡単服」が流行しました。男の冬の普段着は木綿の袷(あわせ)とデンチ(防寒用に着用する綿入れの袖なし羽織)や綿入りのドテラ(丹前)だったと思います。

合田 伊予絣(かすり)の浴衣(ゆかた)を解(と)いてそれをモンペとか上着に仕立て直しました。物不足のための衣料の再製が盛んになり古着を再利用するのが普通でした。昔、普段着は男女とも筒袖(つつそで)の木綿(もめん)の着物がほとんどでしたが、昭和一〇年ころから化繊(かせん)(スフ)が出回るようになって、女の普段着も「簡単服」が流行しました。男の冬の普段着は木綿の袷(あわせ)とデンチ(防寒用に着用する綿入れの袖なし羽織)や綿入りのドテラ(丹前)だったと思います。

男の人はどうでしたか。

八束 男は別に再製品でなく、新しいのが古なったんを順々に作業着におろしよったように思います。仕事着は戦後しばらく着物でしたが、だんだん着古した服がほとんどで、男は股(もも)引きと木綿のシャツ、冬はデンチを着ていました。女はよく覚えていませんが、着物にモンペをはき、前垂れを付け、手拭(てぬぐい)を被(かぶ)り、冬は綿入りのハンテン(紐(ひも)のないうわっぱり)を着て防空頭巾(ぼうくうずきん)(布で作って頭に被(かぶ)る袋の形のもの)を被っていたと思います。

八束 男は別に再製品でなく、新しいのが古なったんを順々に作業着におろしよったように思います。仕事着は戦後しばらく着物でしたが、だんだん着古した服がほとんどで、男は股(もも)引きと木綿のシャツ、冬はデンチを着ていました。女はよく覚えていませんが、着物にモンペをはき、前垂れを付け、手拭(てぬぐい)を被(かぶ)り、冬は綿入りのハンテン(紐(ひも)のないうわっぱり)を着て防空頭巾(ぼうくうずきん)(布で作って頭に被(かぶ)る袋の形のもの)を被っていたと思います。

済川 戦前・戦中は、男はゲートル(巻き脚絆(きゃはん))も巻いていて、いわゆる戦時色かなあ。

済川 戦前・戦中は、男はゲートル(巻き脚絆(きゃはん))も巻いていて、いわゆる戦時色かなあ。

合田 そうそうカーキ色(黄色と茶色の混じったような、くすんだ枯葉色。旧陸軍の軍服に用いられたので国防色といわれた)の服だった。

済川 それなりに緊張を込めた服装であったように思います。いわゆる戦時色が込められた………。

八束 小学校卒業したのは、昭和一八年三月です。一年生頃から卒業するくらいまではほとんど黒の折襟(おりえり)でした。たまに着物を着てくる子がいたと思ったら医者通いしよる子で。ほとんど卒業する頃までいわゆる黒服です。戦争が激しくなってからは、履物(はきもの)はチリ草履(ぞうり)で通しました。靴(くつ)がなかったんです。

それまで履物はなんだったんですか。

八束 昭和一五年くらいまでは、なんとかズックのような靴がありました。それからはほとんどチリ草履、学校の上履(うわば)きもチリ草履でした。

済川 あの頃ズックといえば、スフが流行(はや)りよったんよ。とにかく耐久力がないボロ靴じやった。生地(きじ)がボロい。衣料品もとにかく粗悪品じゃったな。洗濯したら溶けるなんか言よった。(笑い)

八束 夏服は、なんというか、ちょっと霜降りがかったものじゃった。レーヨン(人絹)のはじまりで。繊維が粗悪じゃったから破れよい感じがした。

特に作業着として買うんじやなくて、結局着古した物を作業着に回す、いわゆる田行きにするんですか。

八束・合田 そうそう、そうです。

済川 お袋さんが、ほうぼう修繕しもってやっていました。

女の方はどうですか。どんな作業着だったでしょうか。

森下 生地を買うというのがあまりないから、もう在るもので。物不足のため衣料品の再製が盛んになって古着を再利用するのが普通になりました。新しい生地などは手に入らず、父の着古した背広や母の着物をほどいてワンピースに、ブラウスもモンペに作り替えて着たものです。

済川 昔の生地の方が丈夫であったな。スフが混じっとりゃせず。

森下 そうですなあ。

昔は再製品や洗い張りなどがすごくあったように思いますが。

森下 今みたいにクリーニングに出すんでもなし。

合田 自分の家で浴衣とか、銘仙(めいせん)をほどいて、それで再製しよりました。何もかも母親の手作りでした。

もともと田舎(いなか)では、着物や布団(ふとん)は自宅で洗濯して仕立てるのが普通でした。夏の農閑期に着物と布団をほどき、木綿は板張り(洗濯板に糊を付けた布を貼(は)りつけて乾燥させる)、絹物は伸子(しんし)張り(洗った布のしわを伸ばし、ピンと張らす両端に針のついた竹製の串・ひご)の方法で洗い張りと縫い直しをしていました。

森下 よいものは伸子張り、木綿は板張りじゃったな。今頃みたいに糊がないからご飯を漉(こ)してやってました。

再製衣料といえば、昔分厚い生地のホームスパンがありましたね。

済川 支那米袋(しなまいぶくろ)?(笑い)思い出しました。終戦後にそれのオーバーを買うたことがある。

麻で出来てるんですか。

済川 いいや麻ではない木の皮よ。木の皮なんかで繊維採って作っとりましたわい。

八束 ホームスパンのオーバーを自分らも着ました。

話が変わりますが、戦前・戦後の一時期、ほとんどの家では伊予絣(かすり)の賃織りをしていましたね。

済川 紺屋いうのが中川原に大部あったな。私、遠足かなんかで中川原に行くのに紺(糸)を掛けとったけん直ぐ分った。

藤田(記録) 私とこが、その紺屋じゃったんです。紺屋とか精米・製粉を親父がしよりました。

済川 おいおい時代とともになくなったなあ。

八束 私方も母が長らく伊予絣を織りましたが、材料の糸は松山の今出(いまず)から来よったかな。各家で織った布と糸を交換するんです。一日に一反(たん)(着物一着分)織るのは骨が折れたようですよ。

これは賃織りの内職をしてたんですか。

合田 そうです。女の内職ですね。どの家からも一日中、機(はた)を織る音がしていました。その頃は女は外で働く場も少なく唯一の楽しみであったと思います。

いつ頃までしてたんでしょうか。

森下 昭和三〇年代には、もうなかったですね。それまでは、ほとんどの家には機械機(きかいばた)と手機(てばた)がありました。

八束 だいたい戦時中くらいかな。ほとんどの家で機の音がしていた。

済川 もう戦時中か、戦後間もなくなくなった。

次に二つ目の「特別な日の装い」について伺いたいと思います。その中でお正月やお祭り、結婚の装いなど「ハレの日」の装いについてお願いします。

済川 男の子どもは別にお祭りじゃと言うて特に変わったことはなかった。大人はそれはいろいろありましたが……。

八束 お正月じゃったら着物姿でしたな。

合田 普段は浴衣とか木綿のモンペを着ていました.お正月とかお祭りは、ちょっと上等の銘仙か何かで、モンペの上下を作って着とりましたね。

結婚の衣装も再製品だったんですか。

済川 戦争中モンペが流行りだしてからでも、晴れ着もモンペじゃったと思う。女子の衣装は全然分からん。

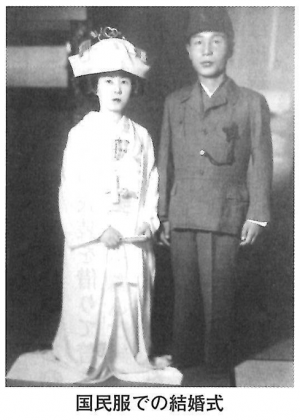

八束 結婚式でも、モンペと国民服でしよったのを見たことがあります.

済川 結婚式でもモンペでしよったんかな?

八束・合田 はいそうです.

その結婚式の衣装について教えてください.

済川 私は和服の羽織袴(はおりはかま)で、家内はがいよに髪結うてもろてなあ、ええ着物着せてもろうて二人で写真撮(と)ったのがあります。

式は家でされたんですか。

済川 ええーもちろん家です。昭和二四年でした。

八束 私か結婚したのが昭和二九年です。丁度景気が大分よくなって花嫁の道具がおいおい華美になって………。

どなたが婦人会長だったか知らんですけど、結婚改善・生活改善いう声があがって間箪笥(けんだんす)(長さが一間=約一・八メートルの和箪笥)は、いかんぞと言われたんです。たまたま私が青年団に関係があったもんですから「お前が皮切りをせい。」と。

間箪笥というのは一間(いっけん)の箪笥ですか。

八束 はい、そうです。二九年頃聞いたことあるでしょう。当時の嫁入り道具は整理箪笥と布団櫃(ふとんびつ)くらいでした。洋(洋服箪笥)は、いかんということで、持ってきよったら「石投げちゃる」じゃの言うような笑い話まであったですが………。結局、間箪笥を後で買わないかんようになってもの要(い)りでした。そんな訳で間箪笥は持ってこなんだことを覚えとります。それが、私等を境にして、だんだんと華美になってきたと思います。

その時、奥様の衣装は。

八束 はい。やっぱり和服で文金高島田(ぶんきんたかしまだ)です。

もう少し生活改善のお話を伺いたいのですが。

八束 その当時、結婚や他のものも華美になるので、それを戒(いまし)める意味で、結婚改善が主眼じゃったようです。

合田 私は昭和二四年に結婚しました。美容師さんに前の日から髪を結うて頂き、当口も朝から支度してハイヤーで徳丸から神崎へ来ました。ハイヤーに乗るのは後にも先にも一生の間に初めで終わりじゃなと思いました。そういう時代でした。

森下 私は自宅で二一年の九月二〇日じゃったんですよ。私は村(東古泉)から同じ村へ。花嫁だけは歩けんから人力車に乗ってお嫁入りです。その頃はもう自分の髪では結わなくなってカツラでした。

戦後間もない二一年は特に物不足の時でしたね。

森下 着るものは買うこともできんから、私のいとこの嫁が一〇年くらい前に嫁(とつ)いできたときの衣装を借りて着ました。

話は変わりますが、お母さんは暗い電灯の下で夜なべをしてましたか。

森下 はい。下着や足袋は、綿の布地やから直ぐ破れるんですよ。ほしたら、夜は母親がいつも夜なべで繕(つくろ)い物をしていました。

合田 母は暗い灯りの下で毎晩夜なべをしていました。一つの灯りの下に家族が集まって夜を過ごしとりました。

済川 一〇燭(しょく)(灯火)の暗い電球の下で、何人も子どもが勉強し、お母さんは繕い物をしとった。

森下 そうですなあ。

済川 電球よな、一つしかない家もだいぶあったぞな。お父さんは新聞を読む。あの暗い中で、よう見えたもんじゃと思います。

森下 そうですな。あの頃一〇燭とか一六燭とか言よったでしょう。

済川 それでもランプよりは明るいけん。神崎の学校の近くに「サンシュクショ」があった。

合田 その頃の食事は一人ひとりの箱膳(はこぜん)じゃったですね。蓋を開けると一人分のお箸(はし)やお茶碗(ちゃわん)、お皿(さら)が入っていました。蓋を食台にして食べました。

森下・済川 そうですなあ。

済川 済んだらそこへ茶碗を濯(すす)いで入れるんじゃろ。今思うと不衛生じゃのう。

続いて、履物(はきもの)についてお話をお願いします。

八束 ほとんど雨の日や雪の日は下駄です。途中で鼻緒(はなお)が切れて、下駄の(マの中へ雪がはまってコロコロするし、鼻緒が切れて、冷たいのに裸足(はだし)で遠い道を帰ったことがあります。これが下駄を履いて学校へ行った中で一番の記憶に残っていることです。あの冷たかったことを今も覚えとります。

森下 私の小さい頃は草履(ぞうり)でした。東古泉から神崎の小学校まで歩いて行くんです。道は石ころばかりのガラガラ道で今のような舗装をしてないんです。雨のときは下駄でした。昭和六年に入学したんですけど、三年生頃に初めて靴を買うてもらいました。四八銭じゃったと思います。

下駄から靴に変るんですか。

八束 いやチリ草履です。

それ、いつ頃ですか。

八束 昭和一五、六年頃からですかね。もうずうっとチリ草履で通学しました。

自分でも作りましたか。

八束 作りました。家でも学校でも作りました。自分の足の指に縄(なわ)を懸(か)けて………。縄を懸けるL字型の道具もありましたな。

合田 作りましたね、習いましたね。

女の方も?

森下 はい。運動場へ皆な一握(ひとにぎ)りの打藁(うちわら)を持って行きました。「今日はチリ草履作りの日じゃ」言うて運動場に皆で並んで作りました。上手に作ったら一等、二等………。

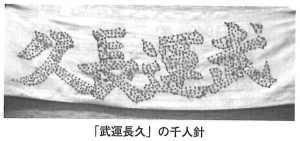

合田 チリ草履作るのと、小学校一、二、三年生頃はまだ千人針(せんにんばり)(出征軍人のために、千人の婦人が敵弾避けの祈りを込めて白地に赤糸で一針ずつ縫った布)は低学年の子は、ようせんでしょう。廊下にずらあっと並んで、婦人会の大が糸を巻いてくれるんです。その針を抜いて次の人に回すのです。千人針を縫うのは何回もしました。

授業の中でするんですか。

合田 廊下へ並んで。勉強なんか二の次でした。

森下 チリ草履を夜、父親か母親が作ってくれるんです。朝、新しいのが履(は)けるのが嬉(うれ)しいんですよ。もう帰りは鼻緒が切れていましたが………。(笑い)

中にはボロ布を入れたり竹の皮を入れて編(あ)んだでしよ。これは丈夫にするためですか。

森下 そうですね。物を入れとったら丈夫じゃから。布が入っとると大分違います。鼻緒に布を入れて作ったら足が痛うないから。

済川 チリ草履は雨に濡(ぬ)れたらいかない。また長いといかんのよ。長いと、はね上がるけん、足長(あしなが)より短いほどええ。

合田 戦争中、神崎の黒住教会に疎開(そかい)の子どもが大勢来とったですね。私の父親が暇さえあればチリ草履を編んで、子どもたちに届けよりました。

もう一つ、チリ草履について私か思い出すのは、松山の空襲の晩、松山から徳丸の私の家の横の道を通ってぞろぞろ避難して行くんですよ。ほとんどの人が裸足(はだし)です。父親が裸足の人に「よかったら草履を履きなさい、履きなさい」言うていたのを覚えております。

「八つ折れ」という履物がありましたね。

八束 八つ折れが出だのはいつ頃じゃったかな。今でもぼつぼつあるそうですよ。

あれは底が八つに割れとるという意味ですか。

八束 そうでしょう。片一方が四つ。

森下 一足(いっそく)で八つになる。

済川 あれは耐久力がなかった。中川原の東の遠方から八つ折れを鶴吉まで履いて帰ったら、もういっぺんじゃったわい。

ここで話題を変えて蚊帳(かや)についてお伺いします。

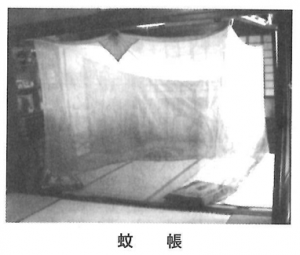

森下 夜は蚊帳をつらなんだら外ではおられませんでした。昼間は子どもを寝さすのには枕蚊帳という蚊帳がありました。当時は一般に不潔な水溜りが多く、ボーフラ(蚊の幼虫)がだいぶ発生して、網戸もないので家の中へ飛び込んできました。

寝るときは必ず蚊帳をつっとりました。蚊帳は六畳(じょう)や八畳づりなんかで、部屋の大きさに応じたものをつっとりました。蚊帳の中に入ったり、中から外に出たりするときに蚊が入り込むので、近くにおる蚊をウチワで追い散らして素早く出入りせんといかんのです。要領とタイミングが要ります。蚊を蚊帳の中に入れたというて親によく怒られました。

八束 蚊帳に入った蚊を線香やローソクで焼いたりしよりました。(笑い)

蚊帳はいつ頃までつっていたんですか。

森下 昭和二七、八年に止(や)めたと思います。

八束 戦後もしばらくは、つっとった。

済川 あれはホリドール(農薬)ができてな、蚊が減ってきたんよ。それと網戸ができて建具が変ったのよ。自然に蚊帳がいらんようになったなあ。しまいまで残っとったんは西瓜(すいか)小屋よ。西瓜の番小屋に持って行っとったわい。それはなあ、人が入らいでも蚊帳つっとるいうだけで番になるんよ。終わりは西瓜の番用じゃった。(笑い)

合田 あはは、人かおると思うて。

済川 二七年頃から三〇年までには変わっとったな、つらんようになった。大体な、ホリドールができたんが二六、七年じやったと思う。ほじゃけん二七年頃から変わったと思う。

八束 生地のごつい蚊帳は風通しが悪いので暑かった。

| 表 終戦前後の衣・食を中心とした社会の動き

昭和11(1936)年 国防婦人会発足 |

それでは三つ目の「戦中・戦後から高度成長期前の装い」いわゆる「カーキ色の頃の装い」についてお話を伺いたいと思います。まず、配給制のこと、特に衣料切符のことなどについてお願いします。

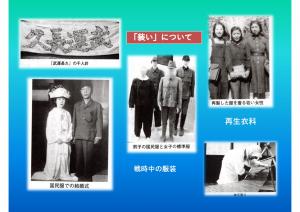

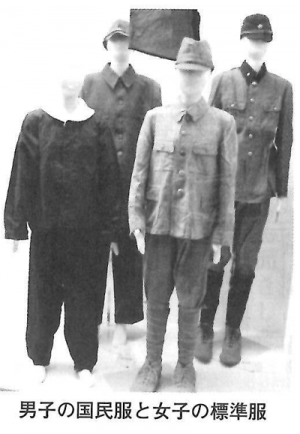

済川 太平洋戦争が始まる頃、男子はカーキ色(枯葉色で当時は国防色といった)で折襟(おりえり)の国民服(昭和一五年に制定)、女子も「贅沢(ぜいたく)は敵だ」と言うて、派手なもんは禁止されて、質素で動きやすい婦人標準服(へちま衿(えり)の上着とモンペ)というのが昭和一七年に制定されたんよ。

男子学生はカーキ色の折襟の服に戦闘帽、足にはゲートルを巻いて、人工皮革(ひかく)の靴かズック靴で通学しとりましたな。女学生も軍需工場へ動員されておりました。戦争一色の苦しい時代よな。

八束 終戦までは外に出とりました。終戦後、帰ってから組単位で衣料切符が出たりするのに割合もめ(ごたごたがおこる)ましてなあ。「わしはこれが要るんじゃ」と小競(こぜ)り合いがあったことを覚えとります。「家にこれをくれ」とかヽ「何人おるんじゃからなんぼくれ」と言うような個人的な意見を出す人が割合おりました。何もかも不足しとるもんだから、自分方に大部取ろうという自己本位な考え方が割合ありました。

生活物資の配給は、いろいろ物議(ぶつぎ)を醸(かも)しましたが、組を通じて行われて、学用品や運動靴などは学校を通じて児童に輪番に割り当てとったと思います。

ご存知のように昭和一七年には衣料事情が極度に悪化し、全国的に「衣料品の切符制」が実施されました。衣料切符は点数制で、一人当たり都市部では一〇〇点、郡部では八〇点と決められていたと思います。例えば背広は五一点、国民服は三二点、シミーズ(女性の下着の一つ。ワンピース型の下着)は八点などで、点数とお金と引き換えに衣料品や靴などの日用品を手に入れていました。しかし、靴の配給はくじに当たっても現品が無いことがあったようですが。

済川 太平洋戦争が始まって、田舎(いなか)でもひしひしと戦争を意識するようになりました。今も覚えとりますが、当時の誓いと決意の標語は「撃(う)ちてし止(や)まん、欲しがりません勝つまでは」じゃった。そんな厳しい生活環境でしてな。衣料品は衣料切符、食料品は配給手帳で求めたのよ。農家は自家用の保有米(自家消費米)は許され、そのほかは強制的に供出(きょうしゅつ)(国に強制的に米を提供すること)させられた。

終戦前後には、配給の米も止(と)まりがちで、手持ちの着物を少しずつ米と物々交換するこ貝出し」(俗に言うたけのこ生活) の状態になって、それがしばらく続いたんよ。

実際この切符使って買い物に行かれたことがありますか。

済川 だいたいお袋か親父(おやじ)が行きよったので、私は行ったことはない。

森下 絹物・毛物は二〇点、綿物・モスリン (毛布地)は六点にするからと勧められて買いました。そしたら、値段が高いと父に怒られたのを覚えとります。

合田 私は切符で物を買うたという記憶が不思議に全然ないんです。母親がしとったと思うんです。

森下 切符制はあまり長くはなかったように思いますが。(衣料切符の有効期間 商工省―昭和一八年二月~二六年三月まで。農務省-昭和一九年四月~一六年三月まで)

切符以外で物を出し入れするのは「ヤミ」ですか。

済川 ヤミもそりゃあったと思います。その衣料品店は余分に売る衣料を持っとるんじゃけんな。特に要る人がおったら切符もなし、まあ金は持っとりますけんなあ。金で大部やったと思いますな。

もともとヤミ物資というのは、進駐軍(終戦後アメリカなど戦勝国の軍隊が日本各地に進入した占領軍。松山には昭和二〇年一〇月に進駐)から横流しの品物です。食料品は町に出回っとって、お金と米さえあったら、ヤミで何でも手に入るようになっとりました。

八束 結婚衣装や晴れ着を買うのに、結局農家が買うのは米を持って売買しよったな。

済川 そりゃ米も使うとる。

森下 私らも大体母親がお米と交換しとりました。松前あたりの人が品物を持ってきては買うてくれました。今でもよう覚えとります。今でも大事にのけとる着物があるんですけど、皆お米で買いました。

現金の代わりにお米で支払いをしたということですね。

森下 はいそうです。

農家は保有米は認められましたが、決して贅沢(ぜいたく)な暮らしじゃなかったですよね。

八束 百姓は麦を食べて米を売るような生活をしとりました。

済川 ヤミ米は長浜の運び屋さんが汽車を利用して日に何回も運んどった。ヤミ売りができる家は余裕もあるし、一生懸命で米を作る人は余裕があった訳です。ヤミは値がええもんじゃけん、農協へ出さず、結局ヤミ売りしよった。衣料切符もヤミでな、お米出して切符何枚かと交換して、その切符を使う人もおった。

結婚式など多くの点数がいる場合はどうしていたのですか。

済川 婚礼の衣装には、数軒の切符を使うて準備するのが普通じゃった。衣料切符もヤミで買うとりました。

例えば先の衣料切符の点数は、北伊予村だったら一人八〇点ですよ。モンペでも一〇点、すぐなくなるじゃないですか。

合田・森下 モンペを買うことはなかったです。

合田 母親の手縫いのものを着とりました。

済川 衣料には普通「晴れ着」、「普段着」、「仕事着」がありますが、衣料切符で買える品物は、普段着程度のもので、人絹(じんけん)(スフ)が多かったと思いますな。仕事着は今までもよく聞かれたように古着を再製して着とりました。

作業着は殆ど家にあった布をミシンで縫うとりました。

一時期、化成肥料の「九・九・六化成」[化成肥料の割合?窒素・リン酸・カリ、一袋約四〇キログラム]というのが布袋に入ってきましてな。その布は丈夫で、よく洗濯してほどき、その布で夏の半ズボンなどの作業着を穿(は)いたものです。のちにPTAで小学校へ持ち寄って、その布をミシンで縫い合わせ運動会のテントにもしました。実に重宝したものじゃった。

皆さんが経験された旧制中学校や女学校あるいは小学校でもよいのですが。どういう服装だったかお聞きしたいのです。それと皆さまが過ごされたのは、どういう時代だったか、どんな物を着ていましたか。

合田 私は高等小学校を出て経理学校へ行きました。昭和一七、八年頃です。制服じゃったですね。家では姉のお下がりとか母の手作りの服を着とりました。

旧制女学校の制服は、戦時中は筒袖の和服からセーラー服へ、ベルト付きのへちま衿(えり)の上着へ、下はスカートからモンペヘ。履物は確か黒の革靴から下駄に変わったと思います。

少し話が変わりますが、昭和一二、三年頃です。一日に一度、一本一〇銭のアイスキャンデーを自転車で売りに来ました。

へんぴな田舎の子どもには何よりの楽しみでした。これは戦後も続いとりました。

森下さんはどうでしたか。

森下 私は高等小学校を出て青年学校へ入ったんです。昭和六年に人学したんですが、その頃は着物でした。高二まで行って、それから青年学校へ四年通いましたが私服じゃったです。私服いうても着物なんかは着んかって、手製のモンペです。

その当時、旧制中学校などの夏と冬の服装は、どうだったんですか。

済川 旧制中学で詰襟(つめえり)の服に学生帽、革靴など、みな黒で木綿(もめん)の肩掛けの鞄(かばん)だけが白じゃった。確か女学校では、夏はブラウスにスカート、履物は黒の革靴から赤い鼻緒の下駄になったと思うな。冬はセーラー服にプリーツのスカート。昭和一八年頃の制服は、へちま衿の上着とひだのないスカートになり、布地はサージから化繊になったと思う。

昭和一一年までの男子生徒の服装は、黒服(夏は霜降(しもふ)り)じゃったが、一二年以降はカーキ色一色となり、ゲートルヽ女子はモンペじゃった。男子は一六年から帽子はカーキ色の戦闘帽に変わり、いよいよ戦時色になってしもた。私らまでは、昔のままの黒と霜降りじゃった。まだ戦時色が薄かったですけんな。中学二年の時、支那事変が起こったんじゃけん。一六年に中学を出てな、出た年の一二月八日の年末に太平洋戦争が起こった。それから高等専門学校へ行ったが、勉強をするんじやない勤労作業じゃな。方々へ行かされて、勉強する間はなかったですな。

八束 私の記憶では、昭和一八年に卒業した小学校の制服は、黒の折襟で、夏は済川さんが言われたように霜降りじゃったと思います。卒業すると同時に国民服、カーキ色の服に変わったように思うんです。

済川 戦時色が一段と強まる中、昭和一五年に「国民服令」が出て、男子の服装はカーキ色の国民服が正式に指定されたと思う。冠婚葬祭にいたるまで、なんにでも通用したのよ。

一八年頃になるとみんなが国民服を着るようになって、服装はカーキ色一色になった。当時は国民服にしろ何にしろ、白い布に名前を書いて縫い付けとりました。特に名前と血液型は必ず書いたもんです。

合田 私らの子どもの頃は、どの家も貧しく耐える生活でした。それでも終戦後の昭和二二、三年頃には海水浴や映画に行ったり、洋服もぼつぼつ誂(あつら)えたりするようになりました。洋服屋さんが家にも売りに来とりましたね。

八束 割合古着やなんかを持って来とりましたな。「まだきれいよ、きれいよ」なんか言うて売っとりました。松山あたりの焼けてない人が品物を持っとるんでしょうな。そんな古着がぼつぼつ出回ってきとりました。

それから、呉服や反物やスフや木綿の服地なんかを大風呂敷に包んで、背負うて行商する姿を見かけるようになってきましたな。

戦時中、女学生だった昭和二年生まれの私の姉が、次のようなことを書いているのを読んだことがあります。

「私の娘時代は、戦争中という時代を反映して物不足で不自由な生活が続きましたが、貧乏だとか、惨めだとか思った。ことは一度もありません。みんな同じ状況でしたし、励まし合い、手を取り合って、明るい未来を信じて生きてきました」

全員 まさにそのとおりです。みんな未来に希望を託して生きてきたんですよ。戦争という苦しい時代を生き抜いてきて、「今」があるんですよ。

昭和二五年に勃発(ぼっぱつ)した朝鮮戦争による特需景気で、いくらか生活にゆとりができ、気持ちが「食」から「衣」に向くようになってきたと思いますが………。

森下 言われるとおりです。景気もボツボツ回復して気持ちも前向きになったように思います。皆の顔が変わりました。

八束 私らにも働く希望と勇気がわいてきた。これから日本がかつて経験したことがない高度経済成長期に突き進んでいくんですな。

長時間にわたり貴重なお話を頂きありがとうございました。

(司会 高石、記録 藤田)

PDF版ダウンロード H24-北伊予の傳承11 [PDFファイル/7.18MB]