本文

北伊予の伝承-11(平成24年3月) 座談会 記憶でたどる北伊予のくらし(衣・食・住) (2)「食」について

発行:

座談会 記憶でたどる北伊予のくらし(衣・食・住)

(2)「食」について

二 「食」について

出席者の皆さん

神崎 水口義一(大正九年生)

横田 町田京子(大正一一年生)

中川原 本田智(大正一五年生)

出作 神野典子(昭和六年生)

大溝 栗原キミ子(昭和八年生)

本日の座談会は「食」についてですが、三つに分けて進めたいと思います。最初は「普段の食生活」について、次は「特別な日の食」について、最後は「食生活の改善」についてです。

それでは、最初に「普段の食生活」についてお話をしていただきます。戦前あるいは戦争中の食生活についてですが、当時は決まり文句で「欲しがりません勝つまでは」という言葉もありました。また、戦前戦後の食生活や高度経済成長期、いわゆる昭和三〇年代の食生活についてもお話しください。

神野 今朝のNHKテレビを見よりましたら、戦後の食べ物の何にもない中で食卓にお椀(わん)が一つ、湯のみが一つありまして、あの頃のことを思い出しました。何も入れるものがない時代ですね・野菜の者っころがしがあるくらいでした

神野 今朝のNHKテレビを見よりましたら、戦後の食べ物の何にもない中で食卓にお椀(わん)が一つ、湯のみが一つありまして、あの頃のことを思い出しました。何も入れるものがない時代ですね・野菜の者っころがしがあるくらいでした

町田 戦争中ヽ軍人さんはひもじいことはなかったですか?

本田 私は、ひもじい思いはせなんだですが、隊によっては終戦間際(まぎわ)には、ひもじい思いをしたと思います。私は昭和一七年から二〇年まで海軍におりました。海軍ですので食べるものには不自由しませんでした。出航する時には食料を積んで出航しますから。

本田 私は、ひもじい思いはせなんだですが、隊によっては終戦間際(まぎわ)には、ひもじい思いをしたと思います。私は昭和一七年から二〇年まで海軍におりました。海軍ですので食べるものには不自由しませんでした。出航する時には食料を積んで出航しますから。

町田 私たち市民は、「欲しがりません勝つまでは」と言うて苦しい思いをしました。

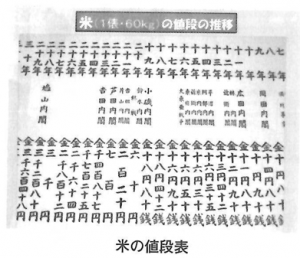

本田 二〇年の九月に中川原に帰ってきましたが食べるものがなく、とにかくお米が高かったです。その頃お米を持っていったら何でも交換してくれよった。例えば貴重な釘(くぎ)やセメントと交換してくれた。昔からのお米の値段表を持っている。昭和二二、三年頃は、ものすごいお米の値段がした。私らは貧乏人の百姓じゃったもんですから、お米を食べられずに小米(こごめ)や青米を食べとりました。お米のご飯は月に一回くらいしか食べられませんでした。

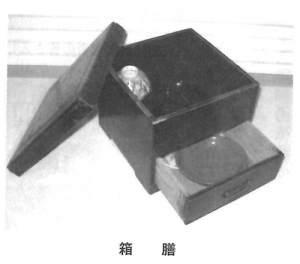

戦前は茶の間があって、親父さんは畳(たたみ)の間で子どもや嫁さんは板の間で食べとりました。箱膳(はこぜん)があって何日も洗わずにそのまま箱膳にしまって棚に置いとりました。

水口 戦前は箱膳でその前に座って、箱膳のふたを取ってそのままひっくり返して置くとテーブルになるのよ。お父さん、お母謎吊恍して家族が一緒に食事をしたのよ。お茶碗(ちゃわん)や箸(はし)は、お茶でゆすいでふたをして戸棚にしもとりました。

ご飯が炊(た)けると最初につぐのは、お父さんでしたね。そして次は、その家で大事な人の順についどりましたね。お父さんの次がお母さんということはなかったですな。

町田 御隠居(ごいんきょ)さんがいる家は、父親そしてお爺(じい)さん、お婆(ばあ)さんの順番でした。女性は板の間に座って食べとりましたね。

食べるときは「静かに食べい」と言われました。「物を口に入れて喋(しゃべ)るな」とも言われました。

神野 食事の支度ができとっても、お父さんが席に着いて箸をつけるまでは絶対に食べられませんでした。

本田 「男が釜屋(かまや)(炊事場(すいじば))に入るな」と言っていましたね。男の値打ちが下がるという意昧じゃったと思います。

神野 そうすると女性が笑われる。

栗原 「男子厨房(ちゅうぼう)に大らず」と言うて。鶏やウナギをさばいたりするのは、男の仕事でした。

栗原 「男子厨房(ちゅうぼう)に大らず」と言うて。鶏やウナギをさばいたりするのは、男の仕事でした。

水口 昔は、ガスがなかった時代で、奥さんは、「くど(かまど)の前都(まえみやこ)」言うて座ったままで、くどに薪(たきぎ)を入れたらよかった。楽じゃし、一番居心地のええところじゃった。

町田 昔、近所のお婆さんが、「煮材ぎりしかしよらんのかな」と言われました。「煮材」とは、野菜を炊くことというのを初めて知りました。町に住んでいたもので、野菜は火にかけて炊くものと思とりました。野菜は炊く以外に生や漬物や醤油の実(ひしお)をつけて食べたりするということを初めて知りました。あの頃のおかずは野菜の炒めたものぐらいでしたよ。

町田 昔、近所のお婆さんが、「煮材ぎりしかしよらんのかな」と言われました。「煮材」とは、野菜を炊くことというのを初めて知りました。町に住んでいたもので、野菜は火にかけて炊くものと思とりました。野菜は炊く以外に生や漬物や醤油の実(ひしお)をつけて食べたりするということを初めて知りました。あの頃のおかずは野菜の炒めたものぐらいでしたよ。

水口 戦前は高等小学校では、実習でお米を作りよったんよ。

牛一頭を学校で飼うとったんよ。高等部(今の中学生)の生徒が学校の下肥(しもごえ)(糞尿(ふんにょう))を担(にの)うて行列になって田んぼに運んだ時代よ。籾すりもしたんよ。終戦直後は、配給いうて生徒にも米を少し分けてもらいよった。

神野 昔は家でお醤油を作っとりましたね。ほじゃから生野菜にも、お醤油の実をかけて食べよりましてね。

栗原 昔は茄子(なす)の麹漬(こうじづ)けもして食べよりました。麹にいっぱい和辛子(わからし)を入れますが、風邪をひいていても鼻がツーンとなるくらい利(き)かせとりました。切干大根も作っていましたね。

本田 戦前は自宅で蚕(かいこ)を飼うとりましたね。桑の実も食べよりましたがおいしかったですね。

町田 私は松山で戦災に遭いました。昭和二〇年の七月二六日でした。そのあと横田に帰ってまいりました。主人は二男で学校へ勤めておりました。長男が後を継いでいました。両親も健在でした。

帰ってくる前から食糧難で、配給制でございました。終戦後、帰ってきて膳配給制でした。両親が健在じゃったので、時々母親が「足(た)しにおし」と言ってお米を持ってきてくれるんですね。それを足しにするのが有難かったですね。近頃は学校も給食制となりましてお昼は給食ですが、当時主人は、お弁当を持って行きました。麦の中にちょこっとお米が入ってたご飯でしてね。二番目の娘がちょうど赤子(あかご)で、私の乳が出んものですから、麦の中に少しだけお米を入れたものでしたけど、そのご飯の中に味噌漉(こ)しを入れて、おも湯をとりまして、その後お米の多いようなところを主人のお弁当に入れて持って行かせていました。今考えてみましたら、世の中全般的にそのような時でしたからあまり苦労とは思いませんでした。両親のおかけで戦時中、戦後の食糧難を切り抜けていけたと思います。

それに四人家族で一か月にお米二升(しょう)(三・六リットル)くらいしか配給がなかったんですよ。その上に、かんころ粉と言いまして、さつま芋(いも)の粉を頂きましてね。雑炊(ぞうすい)(野菜を入れて煮た汁物で、当時はお米を節約できた)を作ったり、かんころの粉をお湯で練って蒸(む)し団子(だんご)にして食べました。かんころの団子は主食ですけれど、うちの子どもらが、おやつみたいに食べていますと、農家の子どもさんはそれが珍しいんですね。こちらは配給ですから、うちの子どもは食べとるのに、欲しがるでもなく見ているので、私か「あなたも食べる」と言いますと、珍しいので農家の子どもさんは喜んで食べていました。

うちらの子どもは、それが配給で常食でございました。まあ、戦前・戦後の状態を見ましたら、農家以外の方は大変じゃったと思います。私らの母屋(おもや)は農家でしたので、先ほども言いましたように助けられましたけど、衣類を町の方(かた)が持ってこられて、お米と換えて帰っておられるのもときどき見ました。私らもそうしたかったんですけど、松山空襲の時、全部焼けてしまいました。食料と換えるということはできませんでした。さつま芋の茎(くき)の配給もありました。皮をむいて食べました。おいしかったですよ。今「食べ」と言われたらめんどくさいですね。それにお醤油が配給、砂糖が配給、もう味付けをよくしようと思っても難しかったです。人数に比例して配給がありました。それは統制が解(と)けるまで続きました。主人の兄弟も皆成人したものですから、両親から分家として田畑を分けてもらいました。お米を作って七俵(ひょう)できました。その時は涙が出ました。それでも自分ところで飯米(はんまい)(自分の家で食べるのを取っておく米)を取ったら、後は供出(政府などの要請に応じて米や金・物を提供すること)ですから。あの時は皆さん供出をされていました。戦前・戦中戦後では前後の方が食糧難のような気がします。う

ちの主人の一か月の給料が三百円でした、一升(一・八リットル)の闇米(やみごめ)が一八〇円しましたからね。よう買いませんでした。母屋の両親が時々気を利かせてくれまして、「これ足(た)しにおし」言うてくれました。

水口 戦前は麦飯を食べよったよ。しゃぎ麦いうて麦を機械でしゃぎよったんよ。麦をしゃいで平べったにしたものよ。その麦と米とを混ぜ合わせて食べよったのが普通の生活じゃったんよ。麦ぎりを食べよったんじゃないけど、麦飯じゃったんよ。その割合は麦が七分(ぶ)(割(わり)) で米が三分で、普通の農家(百姓)が食べとりました。恵まれた家では五分五分で食べよる農家もありました。麦飯を炊いたら麦だけが飯釜(はがま)(ご飯をたく釜) の上の方に集まるので、しゃもじで混ぜてから食べよった。おかずは主として野菜やった。今頃の時期やったら茄子(なす)の焼いたんやら、煮たんやら、里芋ができとったら里芋の料理。その時の旬(しゅん)の物を食べとりました。

その頃はトマトいうものは無かった。私らが小学校の頃はヌルヌルしておったので気色(きしょく)が悪い。「こんなもの食えるか」と言うとった時代です。今のトマトは、おいしいです。里芋、茄子、胡瓜(きゅうり)、南瓜(かぼちゃ)なんか、とにかく野菜のおかずで食べよった。お皿一杯に芋なら芋の炊いたものを置いて、近所の店で竹輪(ちくわ)や板くずし(かまぼこ)を買うてきて一切れ二切れ乗せて、コンコいう大根の漬物があって、それをおかずで食べよったんです。腹一杯食べよったんです。昔は二合(ごう)半(約四五〇cc)食べるのが当たり前で、元気なものは五合飯を食いよった。普通は野菜中心で竹輪なんかあまりなかった。よう食べなんだ。花カツオを買うてきて温飯に醤油をかけて食べよった。これもええ方だったようです。

お弁当は、「日の丸弁当」と言って弁当箱の中心に赤い梅干しを一つ入れただけの質素なものじゃった。おかずは野菜中心で、とにかく腹一杯食うということじゃった。刺身なんかは、年に一回くらいしか食べませなんだ。ご馳走を食べるのはお祭りぐらいじゃった。

神野 私のところは、おたたさん (松前の魚を行商する女性)が、三日に一回ぐらい来てくれていましたのでイワシをよく食べました。

町田 私らの地区には一週間に一回ぐらい来ていました。お金持ちの家はしょっちゅうお魚を買うとりました。

昔は一日四回食べとりました。農家の人は朝早く食べて、一〇時ごろに食べて、午後の三時にも食べて、その後で夕食を食べとりました。

栗原 終戦の時はまだ子どもだったのであまり覚えていませんが、家が農家じゃったので主食は十分にありました。おかずは祖母と母親が作っていました。大きな壷(つぼ)にお醤油の実(み)を作っとりました。それからお葉漬(はづけ)(漬物)も大きな壷に漬けとりました。日が経つと色が変わりました。それを食べとりました。

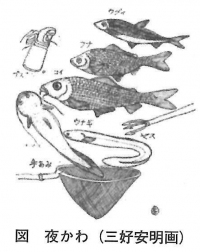

町田 お醤油の実をお魚に付けて食べました。横田地区には池が二つありまして、年に一回皆で魚を捕りに行きまして、それを焼いて藁(わら)すぼに刺して、それをお醤油の実を付けて一年中食べていました。それがタンパク源でした。

神野 私の祖父が中風(ちゅうぶう)(脳出血後、麻痺(まひ)し、半身不随(ふずい)になる病気)で寝とりました時に、麦ご飯を炊(た)いてお釜の下の方にあるお米のところだけをしゃもじにすくって食べとりました。

水口 普段は混ぜて上手(じょうず)につぎ分けて食べとりました。

神野 学校にに持っていくお弁当は麦ご飯にコンコ(大根の漬物)で、卵なんかはなかった。

水口 戦前は冷蔵庫なんかはなかったので、すえかけ(腐りかけ)のものも食べとったけれど、あたること(腹痛をおこすこと)はなかった。夏は、したみ(丸く浅いざる)に入

れて軒下につるして保管したもんよ。のら猫が来て食べるので子どもが番をしたもんですよ。冷蔵庫などは、昭和三〇年代初めに「三種の神器(じんぎ)」(テレビ・冷蔵庫・洗濯機)と言うてようやく持つようになったんよ。私らの神崎には泉が多かったので、西瓜(すいか)なんかは、泉の冷たい水で冷やして食べよった。戦後しばらくしてビールなんかも泉で冷やした記憶があります。

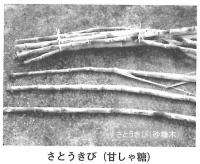

昔は胡麻(ごま)やさとうきびを植えとっだ。神崎や出作では、畑にさとうきびを植えて、子どもが折って皮をむいで甘い汁を吸いよった。

昔はパンなんか無かった時代で、あんもん言うて、あんこが入っただけのものを売りよった。昔の子どもは店のお菓子の名前を全部知っとった。塩せんべい、巻せんべい、小豆(あずき)せんべい、まつかぜ、クラッカー、えいせいボーロ、こんぺいとう等。今の子どもはこんぺいとう言うても知らんけど、大人やったら知っとる。店では、ばら売り「あらかじめ袋づめにしたのではなく注文を受けた個数を売る)じゃったので、店のおばさんが手でつかんで紙の袋に入れてくれたんよ。それを近所の子どもと遊びながら食べとったんよ。貧しい家は、さつま芋(いも)を蒸(む)したんが主食やったんよ。子どもは弁当箱にはったい粉(麦やとうもろこしを炒って粉にしたもの)やさつま芋を入れて学校に持ってきとったんよ。

昭和一六年に山の学校に赴任(ふにん)した時は、ほとんどの子どもは、はったい粉やさつま芋だけじゃった。弁当にご飯とおかずが入っとるのは四〇人おったら四、五人じゃった。

本田 戦前は小作制度があって地主と小作人では食べるものが違とりました。供出(きょうしゅつ)や年貢(ねんぐ)で小作人には一反(たん)(一〇アール)当たり米一俵(約六〇キログラム)しか残らんので、食べる分はほとんどなかった。一反に七俵ぐらいしか穫(と)れなんだから。

町田 蚕豆(そらまめ)ですが、昔は乾燥させて鞘(さや)を取って炒ったり炊いたりして食べていましたね。

それでは、次に「特別な日の食」についてお話し頂きます。おなぐさみとかお節句、お盆、お亥の子、お誕生日、結婚式、お葬式などの特別な日に食べていたものをお話しください。

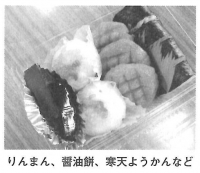

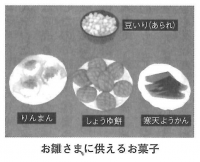

町田 昔は、四月四日のおなぐさみ(雛(ひな)あらし)の時ですが、家族の多い家は巻きずしを四〇本くらい巻いて、醤油餅(米粉を使って醤油やしょうがで昧をつけて蒸したもの)やりんまん(米粉でこしあんを包んで餅を作り、その上に赤、黄、緑色をつけたもち米を散りばめて蒸したもの)を自分の家で作って、それを持って出かけとりました。それが楽しみでした。その作ったものが一日半でなくなっていました。

水口 おなぐさみの時には、お弁当に巻きずし、醤油餅、りんまん、羊かんか寒天(かんてん)羊かん、そして菱形(ひしがた)の色粉で染めたお餅を重箱に入れて持っていった。ひなまつりの時は、餅はつくし、寿司はつけるし、それはおおごとやったんよ。

神野 昔は自分の家で醤油餅や柏餅(かしわもち)(米粉をねってあんこを包み柏の葉で包み蒸したもの)を作っていました。五月の端午(たんご)の節句で柏餅を作るときには、蒸籠(せいろ)(当時は木製の蒸し器)で蒸して、次のが蒸しあがる頃には食べてしまっていました。それくらいよう食べていました。子どもらはお弁当箱に入れて遊びに出掛けました。昔はそんなにお菓子がなかった頃ですから。

町田 地区に桜の木がありました。柏餅や巻きずしなど手作り料理をお弁当箱に入れて、そこでよう食べていました。なくなったら子どもたちは「お母さんなくなったよ」と言うて、詰め替えに帰りました。子ども同士で換えっこして食べとりました。それが子どもにとって楽しかったんです。昔は四季折々の楽しみがありました。

神野 田植の時は準備やなんやかんやで大変でしたが、田植えが終わるとホッとしました。そして街に出かけるのが楽しみでした。おいしいものを食べられるので。

本田 年に一度の夏祭り、お宮でおむすびがもらえるので、おむすびの数の倍ぐらいの人が並んどりました。食糧難の時にも年に一度じゃったがありました。

それからお庚申(こうしん)さん(青面金剛や猿田彦を祀(まつ)る神様)の祭には、家庭でもお米のご飯を炊いとりました。

町田 誕生日の祝いごとをするのは最近で、昔はなかったです。お亥(い)の子さん(一一月の亥の日に、亥の子餅をつき、その年に産まれた男児を祝う)の日には餅をついとりました。

神野 これを「亥の子餅」と言うとりました。何ぞごとがあると、よくお餅をついとりました。

町田 結婚祝いは、大なり小なりしとりました。

本田 葬式のときは、今は仕出しがほとんどですが、昔は近所の人がその家に集まって作っとりました。

水口 祭りや何ぞごとの時には、ここぞとばかりにご馳走を食べた。

町田 お節句とか田休み(田植え終了後、その地域みんなで農作業を休み豊作を祈願していた)とか、お祭りなどご馳走を作りよる間は、世の中あまりぜいたくしてなかった。

それが日頃からご馳走を食べるようになってからは、割合そのような行事がのうなった。日頃からご馳走を食べよるので、わざわざ忙(いそが)しいことせんようになった。

神野 地方祭の時なんかは、招待したりされたりしてご馳走を食べとりました。地方祭の時期が町によって違っとったので。

お餅は何ぞごとの時には必ずついて食べよりましたが、最近の人は「餅なんか要(い)らん」言うて食べません。

栗原 お餅について調べてみたんですが、一月のお正月について、お十五日(じゅうごにち)(小正月)や旧正月、そして四月のお節句や春祭り、一〇月には秋祭り、一一月の亥の子について全部で七回ついとりました。

お亥の子さんの時には新米のもち米でついていたのですが。

神野 昔は無理だったと思います。稲を稲木に掛けて天日干しにしとったので、お亥の子さんの時には間に合わなんだと思います。二番亥の子の時に、やっと間に合うぐらいでした。

餅つきですが、農家では朝は夜が明けんうちから夕方まで餅をついていたようですが。

町田 あられやかき餅(餅を箱などに入れて固め、柔らかさが残っている間に切って、乾燥させて焼いて食べる)も作っとりましたね。あられがおやつでしたからね。保存食でもありました。今頃の人は「要らん」言うてあまり食べません。

神野 かき餅は火鉢(ひばち)の上で焼いて食べとりました。焼けてくると反るので火箸(ひばし)で押さえて焼いとりました。

町田 焼くのが上手な人は気が短いと言われとりました。度々ひっくり返すので、上手に焼けるということでした。家にはたいてい一人はいたそうです。「魚は殿様に焼かせ」と言うて、あまりひっくり返さん方がうまく焼けるという意味です。かき餅といえば、大豆を入れたりお砂糖を入れたり色粉を入れたりしとりました。

水口 籾(もみ)まきの後で残った籾を炒(い)って精米して、焼米(やきごめ)を作って食べとりました。焼米は袋に入れて、子どもが凧上(たこあ)げなどの時にも持って行った。それから、こや豆(蚕豆(そらまめ))も炒っとりました。皮をむいて食べとりました。子どものおやつ代わりにしとりましたよ。

栗原 籾を炒るための釜戸(かまど)は、焙烙(ほうろく)(物を炒ったり、蒸し焼きにしたりする素焼(すや)きの土なべ)が大きいので家の外に土壁で作っとりました。一斗(とう)(約一五キログラム)ぐらい炒っとりましたからね。

栗原 戦後おやつがなかったので、はったい粉(新麦を炒ってひいた粉)も近所へ遊びに行く時は持って行きました。お金持ちの子どもは、お砂糖をまぶしとりましたね。

町田 田植の時なんかは、昔は手植えでしたので時間がかかるので、小粒の蚕豆(そらまめ)を炒って袋に入れて、それを首にぶら下げて田植の途中に食べよったようですよ。

水口 昔は、蚕豆の炒ったのを口に入れて柔らこうしてから、背負とった赤ん坊に食べさしよった。固(かた)いので、なかなか柔らこうならんのよ。昔はお月見だけとは限らんが、お月さんの明るいときには、枝豆を弁当箱に入れて近所の子どもと試胆会(したんかい)(肝試(きもだめ)し)をしたものよ。

神野 お月見には、すりつけ団子(だんご)言うて、団子を茹(ゆ)でて蚕豆のあんこの中に入れて作っとりました。小豆(あずき)を作っとるところは小豆のあんこでした。

栗原 お正月ですが、大根、にんじん、ごぼう、里芋などの野菜を大晦日(おおみそか)に炊いて大皿に入れておき、お正月の三日間、食べとりました。今年もみんながまめに(元気に)過ごせるようにと思いながら作りよりました。

私の家では、年に一度だけお正月に牛肉を買うてすき焼きをしてくれとりました。私はまだ子どもだったので、外で遊んでいるとき母親が呼びに来てくれると、すき焼きが食べられるのだとすぐ分かり、うれしく大急ぎで走って帰ったことをよく覚えています。でも、お鍋の中はやはり野菜がたくさん入っとりました。

お正月三日間のお雑煮(ぞうに)は、男の人が炊くものといわれとりました。主婦は、前の晩に材料を準備するだけで、神様にお供(そな)えするお雑煮も、みんなが食べるお雑煮も男の人が作っとりました。お正月くらいは女性を労わってくれたんでしょう。

昔はお醤油、お味噌、お豆腐(とうふ)なんかも全部自分の家で作っとりました。戦争中、お砂糖などはありませんでした。田んぼでさとうきびを作り、それをしぼってもらって、煮詰めた黒砂糖を樽(たる)で保存して使っとりました。

最後に「食生活の改善」についてですが、苦労した食糧難からだんだん恵まれてきた時代の、いわゆる「生活改善」についてお話し願います。

町田 婦人会の役員を昭和三〇年代初めにしたときに、内容の一つに「食生活の改善」というのがありました。県から指導者が来て一週間泊まり込みで講習を受けました。終了すると推進員の証書をもらいました。そして町内の婦人会で講習会を開いたり、地域から要請がありますと指導に行きました。昭和四〇年の初めには四国電力から北伊予農協のところにクッキングカーも来てました。各地区から数名が出かけて行きました。試食程度の物を作りました。コンロや蒸し器とか電気製品の普及のために来とったように思います。それが食生活の改善につながるということで………。

水口 昔の弁当は、ご飯にちょこっと卵焼きと素干(すぼ)し(いわしなどを天日で乾燥させたもの)ぐらいじゃった。それでは食道がんになるし、長生きできんということじゃった。栄養士が研究したんか、一日に三〇種類の食材を食べんと体の調子によくないと。お弁当もご飯がちょこっとでおかずが多くなった時代。ご飯を食べる時にもお皿数が増え大改革となった。これも冷蔵庫のお陰である。

町田 今の時代は加工品が多く売られて楽になりましたが、自然のものを使って手作りすることが大切だと思います。

神野 昔は自分の家で出来たものを食べとりましたね。大根が出来た時は大根の料理だけ。季節の物を食べとりました。

町田 野菜を店から買うて帰ることはなかったですね。自分の家で出来るものを食べました。店に出ているものは消毒していますから。家で作ったものは消毒をしていませんから。キュウリが曲がっていようと葉っぱが虫に食われとろうが、それの方が健康的ですから。農家では農協の指導のもとで消毒しているので、人体には影響がないとも言うとりました。野菜を買う人は、きれいな品物をよう買うとりましたね。

栗原 昔は、畑に下肥をやって上づくりをして、野菜作りをしとりましたね。それが、身体に回虫がわくということでだんだんと化学肥料になりましたね。

水口 食改善というけれど、腹いっぱい食うから長生きできんのよ。昔から「腹八分が病(やまい)知らず、腹七分で医者いらず」言うてね。何でもおいしいからと言うて腹一杯食べるのは中学生から高校生ぐらいまで。年取ったら腹一杯になるまで食いよったら、ろくなことはない。お酒もうまいのでよう飲んできた。腹一杯食べずに、少し腹に隙間(すきま)を残すくらいでやめんといかん。お酒も一緒よ。食改善も本人次第。諺(ことわざ)も時には大人と子どもでは違う場合もある。

町田 雨が降った時などは、川にドジョウやカニやしじみを捕(と)りに行って、それを食べとりました。

栗原 近所ではナマズを捕って、さばいて天日干しして、焼いて食べていました。それがタンパク源だったのでしょう。

本田 仕掛けをしてドンコとかウナギをよう捕って食べとりましたね。昔の川はきれかったからよう捕れたんですよ。

町田 近所に猟師(りょうし)の人がいて、地域には池があるものですから捕った鴨(かも)をよう食べましたね。

時間がまいりました。本日は、長時間にわたりお話し合いいただきありがとうございました。

(司会 水口、記録 田中)

PDF版ダウンロード H24-北伊予の傳承11 [PDFファイル/7.18MB]