本文

北伊予の伝承-11(平成24年3月) 座談会 記憶でたどる北伊予のくらし(衣・食・住) (3)「住い」について

発行:

座談会 記憶でたどる北伊予のくらし(衣・食・住)

(3)「住い」について

出席者

永田 中村文雄

中川原 合田テルコ

横田 徳本カナヱ

鶴吉 相原隆志

東古泉 早瀬辰郎

・和風の伝統的な住まい

・戦後の新しい住まい

・戦中・戦後から高度成長期までの住まい

三「住まい」について

出席者の皆さん

永田 中村文雄(大正一四年生)

中川原 合田テルコ(大正一五年生)

横田 徳本カナヱ(大正一五年生)

鶴吉 相原隆志(昭和三年生)

東古泉 早瀬辰郎(昭和三年生)

本日「住まい」でお話いただく内容を大きく三つに分けました。最初は「和風の伝統的な住まい」について、続いて「戦後の新しい住まい」について、最後に「戦中・戦後から高度成長期までの住まい」といたしました。

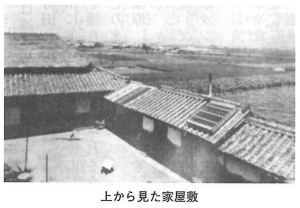

最初に「和風の伝統的な住まい」、中でも家屋敷、家屋の配置、間取り、材料などについてお伺いしたいと思います。

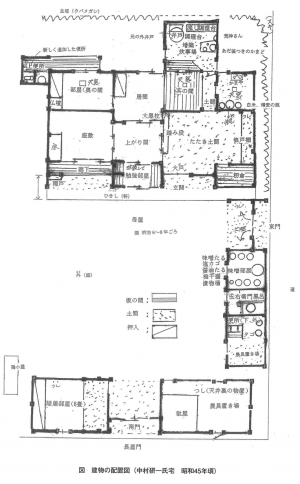

中村 配置図のように、母屋(おもや)、三尺(じゃく)(約〇・九メートル)ぐらい離して味噌部屋、風呂、便所そして長屋門(納屋(なや)、駄屋(だや)、隠居(いんきょ)部屋)などがあって、母屋の部屋の間取りは田の字型になっとりました。

中村 配置図のように、母屋(おもや)、三尺(じゃく)(約〇・九メートル)ぐらい離して味噌部屋、風呂、便所そして長屋門(納屋(なや)、駄屋(だや)、隠居(いんきょ)部屋)などがあって、母屋の部屋の間取りは田の字型になっとりました。

徳本 各建物の配置や間取りは、大体同じようじゃったなあ。

中村 各建物を離したのは、火災時の延焼(えんしょう)防止だったのでしょ。ほかに、水屋の風通しや湿気、駄屋(馬や牛を飼う部屋)や便所が近いと、汚れたり虫がわいたり匂いがするので、衛生面での配慮工夫がありました。

各建物について伺います。

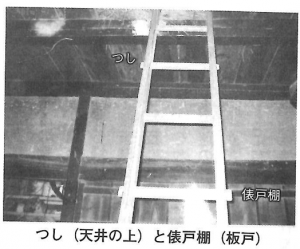

早瀬 納屋には、たたき土間、つし、籾倉(もみぐら)、わら置場、物置などがありました。納屋は農家にしかなくて、家族が住む母屋とは離れていましたね。母屋と納屋は六尺(約一・八メートル)以上離れとりました、

早瀬 納屋には、たたき土間、つし、籾倉(もみぐら)、わら置場、物置などがありました。納屋は農家にしかなくて、家族が住む母屋とは離れていましたね。母屋と納屋は六尺(約一・八メートル)以上離れとりました、

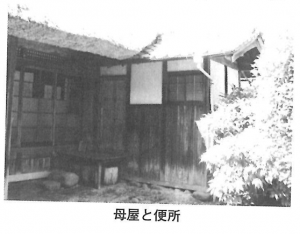

中村 便所と風呂は直結していたが離れた場所にありました。

早瀬 母屋と離れていました。便所は「センチ(雪隠(せっちん))」と言いよりました。風呂の排水は必要に応じて下肥(しもごえ)(糞尿、農業用肥料に使った)を薄めるために便所へ流れるようになっとりました。便所から担(かつ)ぎ出しやすいよう道路近くにありました。内(上)便所は母屋にくっついとりました。かまや(かまどのある所)はどの家も母屋にありました。隠居(いんきょ)にも炊事場を持つ家がありました。

この家屋敷をみると古いものもあれば新しい建物もありますが、必要に応じて次々と建ち揃(そろ)ってきたものでしようね。

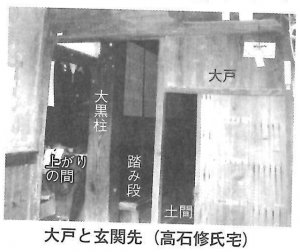

相原 母屋は、土間(どま)を広く取って、土足(どそく)で出入りしとりました。土間は人を迎えたり、作業したりする場所になっとりました。家によると間取りの中央部に大黒柱(だいこくばしら)(家の中心にある特別に太い柱)がありました。部屋は四つに区切られて、田の字型に配置されています。南側の前の間と座敷(ざしき)は接客の場所にもなって、障子(しょうじ)やふすまを外すと大広間ができました。北側は板張りの茶の間と奥の間で、寝屋になっとりました。

相原 母屋は、土間(どま)を広く取って、土足(どそく)で出入りしとりました。土間は人を迎えたり、作業したりする場所になっとりました。家によると間取りの中央部に大黒柱(だいこくばしら)(家の中心にある特別に太い柱)がありました。部屋は四つに区切られて、田の字型に配置されています。南側の前の間と座敷(ざしき)は接客の場所にもなって、障子(しょうじ)やふすまを外すと大広間ができました。北側は板張りの茶の間と奥の間で、寝屋になっとりました。

早瀬 納屋に「つし(屋根裏の物置場、中(ちゅう)二階)」ね。つしやセンチは、若者に分からないでしようね。

徳本 私か嫁いできた昭和二二(一九四七)年、七畝(せ)(約七アール)の屋敷に鶏(にわとり)小屋があり、ナシやカキが植えてありました。母屋の西に二階建隠居(棟札(むなふだ)には「明治二七年建立(こんりゅう)」と記す)がありました。

徳本 私か嫁いできた昭和二二(一九四七)年、七畝(せ)(約七アール)の屋敷に鶏(にわとり)小屋があり、ナシやカキが植えてありました。母屋の西に二階建隠居(棟札(むなふだ)には「明治二七年建立(こんりゅう)」と記す)がありました。

合田 「建立」と書いとりますね。納屋には仕事用具の置き場所や作業場の外、寝泊りできる畳(たたみ)の部屋がありました。お年寄りは跡とり(後継者)に母屋を譲って、納屋なんかの部屋で隠居生活をしとりました。

合田 「建立」と書いとりますね。納屋には仕事用具の置き場所や作業場の外、寝泊りできる畳(たたみ)の部屋がありました。お年寄りは跡とり(後継者)に母屋を譲って、納屋なんかの部屋で隠居生活をしとりました。

早瀬 東古泉は水量が豊富でした。私方の里の表(おもて)井戸はいい水が出ていましたが、二〇~三〇メートル離れた裏(うら)井戸は金気(かなけ)を含む水でした。

徳本 横田だけでしょうか。納屋の床下は風通しがよいので、三尺(約〇・九メートル)ぐらい掘って、すくも(籾殻(もみがら))とわらで芋床(いもとこ)をつくり、芋が腐らんように保存しとりました。

早瀬 家の床下を掘っとったところがありましたが、あまり利用はされてなかったようです。

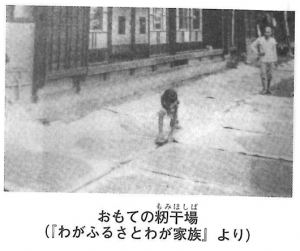

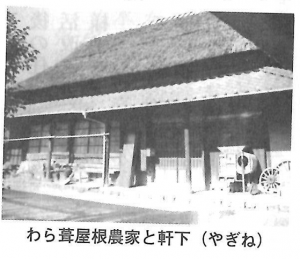

相原 納屋や母屋の南側に深い庇(ひさし)(軒下(のきした)=やぎね)を作って、農作業用の道具置場にしたり、雨が降りそうになった時なんかに干(ほ)しとっだ籾や麦をむしろと急いで取り込む場所にしとりました。

中村 蔵(くら)があった。米を保存する所です。蔵のある家は永田では六〇軒中三軒ぐらいしかなかった。田が四?五町(一町は一ヘクタール・一〇〇アール)ないと要らなんだね。

徳本 小作の家が多かったでしょ。蔵は必要なかったんです。母屋の俵戸棚(ひょうとだな)や物置にしまうので間に合いました。

中村 農家の間取りは、玄関からみて母屋の土間の右横に籾倉(もみぐら)があって、籾摺(もみす)りが終わると、むしろを二〇〇枚ぐらいしまいよりましたなあ。空気穴が付けてあった。俵戸棚は玄関や土間から行けて、物の出し入れしやすい位置にありました。俵戸棚の中の温度が上がらないように東側を杉垣にしとりました。

早瀬 私方の籾倉は母屋でなく納屋にありました。米は蔵(くら)に保存しました。

中村 俵戸棚は、年一回、板目を紙で目張りして虫殺しをしよりました。一年分の食糧米や麦や雑穀類を保存しとりましたな。食糧米(保有米)は一人四俵(一俵は六〇キログラム)あって、私方八人で三〇俵余り親父(おやじ)が置きよりました。

相原 土間は作業場の他にかまや、籾倉や物置、茶の間や上(あ)がりの間(ま)、俵戸棚なんかへの通路にもなっとりましたね。

中村 方角を大事にしとった。風水学(中国で風・水・地形の学問。家相(かそう)など)に基づいとったな。

徳本 そうですね。日当たりや水回りに、家相がどやらとか言っとりました。家相でいうと、母屋の裏の北東が表鬼門(おもてきもん)、南西方向が裏鬼門で空(あ)けるとか。建築相談の時なんかに、棟梁(とうりょう)さんが、鬼門や年回りのことを教えてくれました。お年寄りからも聞きました。

中村 鬼門に当たる土塀(どべい)や生垣(いけがき)も、ここは表鬼門じゃからと言うて、欠いたり丸めたりしとりました。

徳本 「屋敷に対して建物をこう建てるが、ここだけは空けるほうがよい」というようにしとりましたね。内便所の前は、目隠しにヤツデやシュロチクを植えとりました。

次に長屋門を構えた農家の住まいについて伺います。

相原 長屋門は棟(むね)の長い道路沿いの建物ですな。中央に出入り口があって、暮らしに必要な物をしまっておく場所や、唐箕(とうみ)(送風して米や麦の良否や混入物を選別する機械)なんかの農具を置く場所になっとりました。出入り口をはさんで、寝起きできる隠居部屋や駄屋がありました。家によっては便所や風呂もありました。

| 「配置」に関するまとめ

家族の生活場所(母屋(おもや)) 座敷…床(とこ)の間、神棚があり祭事、弔事(ちょうじ)、人寄せなどの接客に使用 おもて…晴天時に籾(もみ)や麦をむしろに広げて乾燥する土面 |

中村 長屋門のまん中の出入り口をはさんで土間と部屋がありました。部屋は隠居に使われました。反対側は納屋になっとって、農機具を置いたり、牛を飼うたり、農作業に必要なわら細工をしたりしとりました。つしがあって、わら屋根用の数年分の小麦わらなんか、物をたくさんしまっとく場所にしとりました。

非農家の住まいに話題を変えましょう。

中村 戦前、非農家は少なかったけど、非農家の住まいは農家の住まいとよう似とりました。

早瀬 東古泉で私方の新宅は完全な非農家ですけど、便所は母屋にくっついとりました。大工さんが同じでしたから、当然農家とよく似た建て方でした。納屋、籾倉、俵戸棚がないだけです。

屋根葺(ふ)き材の移り変わりを聞かせてください。

中村 永田も瓦葺屋根が数軒で、昭和初め頃は、大方がわら葺屋根(くさ屋、わら屋)でした。

相原 小麦わらで葺き上げて、継ぎ目(棟(むね))は大丸瓦を伏せて雨水を防いどりました。

合田 わら葺屋根は、夏涼しく冬暖かかったでさい。

徳本 私方も私か嫁いできた昭和二二年は、わら屋でしたが、二六年に建て替えた時、平瓦の本瓦葺きにしました。

早瀬 戦後、家や田畑の中にある小屋の屋根を葺くのに瓦の代用として桧皮(ひわだ)(ヒノキの樹皮)葺きを見ましたが、長持ちはせず、セメント瓦に葺き替えたようです。桧皮葺と言っても杉皮を使っていたようですが。

徳本 北伊予は茅(かや)よりわら葺屋根が多かったです。終戦あがりにわら葺屋根をトタンで覆(おお)ったり瓦葺にしたりしました。

中村 昭和三五(一九六〇)年ごろ、瓦になる前にトタンで覆った家があったね。わら葺屋根の葺き替え用に小麦わらを一〇年分くらい蓄えていたようですな。大棟(おおむね)の大丸瓦の両側には「水」と文字の入った鬼瓦(おにがわら)や鳥衾(とりぶすま)貪(屋根の大棟に突き出た丸い瓦)がありました。

早瀬 おまじないでしようね、燃えやすいから。

トタンで覆った屋根などについて、神崎地区の高石修氏と中川原地区の大政百合夫氏から、座談会後、別に聞き取りをしました。

【高石修氏からの聞き取り】

大戸(おおと)(表入り口の大きな戸)の小さい出入り口を入ると、土間、上がりの間の前には踏み段、太くて丈夫な大黒柱や敷居(しきい)があります。上がりの間の戸は、上半分か障子(しょうじ)で下半分か板戸でした。・天井のつしは茅(かや)を蓄え、ひさし(軒(のき))の下(やぎね)は乾燥機、農具などの置場に使っていました。記憶では茅の葺き替えや修理は、「内子方面の茅葺職人を呼ばないと………。」と言っていました。屋根裏からは、茅が荒縄(あらなわ)で大きな真竹(まだけ)にしっかりと縛(しば)り付けられている様子がよく見えました。大人が物を持って立ち歩けるほどのスペースがあります。茅葺家屋の建築年は不明でしたが、トタンで覆った現在の屋根は昭和五五年とのことでした。

【大政百合夫氏からの聞き取り】

下地(したじ)は江戸末期のわら葺屋根。わらは火が怖いのと屋根材の小麦わらの量やわら葺職人が足りないなどの理由により、やむなくトタンで覆いました三回葺き替えましたが、今回は全面葺き替える量には足りず、南面だけで済ませました。

今は外観がトタンに見えても、平形屋根用スレート(約五×四二〇×九一〇ミリメートル)で覆ったもの、昭和四五年ごろ、中川原に屋根葺職人が二人もいて、とても助かりました。

司会者は、母屋の間取りから外の家屋敷、そしてスレート葺、本瓦葺(増改築部分)、蔵、涼(すず)み(隠居部屋)、長屋門などまで、確認することができた。

戦前から戦後のわら葺、本瓦葺、わらや茅葺き屋根をトタンで覆った屋根、スレート瓦葺屋根、平瓦葺屋根の様子が分かりました。他に住まいで変わった部分は何でしょうか。

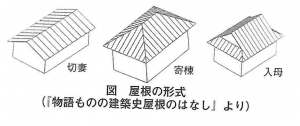

中村 屋根の形も変わりました。経費も安い切妻(きりづま)が多うて、入母屋(いりもや)や寄棟(よせむね)は少なかったです。

早瀬 今は寄棟が多いが、切妻は使用する瓦の量が少のうて、構造が簡単で大工の手間が要らない。一番安くあがるので終戦後多かったんですね。

壁(かべ)なんですが、軍の通達だったのか、戦時中、飛行機に気付かれないように建物の白壁が墨で黒く塗られました。戦後、新たに白壁に塗り替えられました。

合田 大体どの家も土壁で、竹を縄(なわ)で編んで、土とわらの粗(あら)壁を塗って、中塗りをして、?(すさ)(土壁に混ぜてひび割れを防ぐ繊維質の材料)を混ぜて上塗りをしていました。

これより二つ目に移ります。戦後の住まいは、復興期の住宅難の頃、生活改善などがあって変わりました。その様子を聞かせてください。

中村 うちは隠居が空(あ)いとったので、戦後、台湾(中華民国)や満州(中国東北部)からの引揚者や復員者などから借りたいと言われました。Tさんとこは、三家族から四家族が入って生活しとったそうです。困ったのは便所じゃったと聞きました。隠居や納屋なんかの空いた場所はどこも皆人っとりました。詳しくは知らんけど、方々の人が来とりましたねえ。

松山空襲後が特に多うて、軒下でも借りたいと言っとったそうです。

相原 鶴吉もあちこちにおりました。

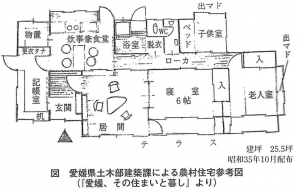

早瀬 昭和二六(一九五一)年に家を建てました。当時は宅地面積や建坪に厳しい制限がありました。間取りは田の字型ではなく、玄関から中廊下を抜いて部屋の独立と便所へ直接行けるように考えました。

便所は内便所にしました。兼業農家でしたから納屋と広場は別に造りましたが、広さなどの制限はありませんでした。

徳本 昭和二三年当時、便所はひっついとりました。

早瀬 戦前、分家(非農家)の便所と風呂は、母屋からはみ出す格好でひっついとりました。昭和一〇年頃なっとりました。

昭和二三年「農業改良助長法」によって、生活改良普及員が婦人会と一緒になって農村の生活改善を積極的に進めました。当時、女性は農作業に加えて、おくどさん(かまど)は土間に座って柴(しば)に火をつけて薪(まき)をくべる、流しにしゃがんで洗い物をする、何度も井戸水を汲み上げるなど、毎日繰り返していましたが、その重労働から女性を解放することでした。かまどの改善を手始めに台所改善気運が高まって、農家の住まいも随分変わったと思います。そのあたりをお聞かせください。

中村 かまど、流し、飲料水などがようなりました。野菜は川(くみじ)で洗うた後、井戸水で洗い直して煮炊きしとったのにねえ。合理化によって、引きかえに水に対する信仰心がのうなりました。藪神(やぶがみ)様、荒神(こうじん)様、水神(すいじん)様なんかを祀つとったのに。

合田 そうですね。お正月のお餅(もち)をついても注連縄(しめなわ)張っても、今ごろは何のことはないですね。

早瀬 ス(地方名)のない「くど」からスのある「おくどさん」に変わって、その後レンガ積みになりました。私方は昭和六年頃レンガ製でした。

中村 私の子どもの頃(昭和五年)は、レンガのくどでした。火吹き竹、火ばさみ、火消壺(ひけしつぼ)は便利でよう使いました。

徳本 昭和二二年、私の結婚を機にスのあるレンガのくどにつき替えました。消炭(けしずみ)がたくさんとれて流行(はや)りました。

相原 おくどさんはヽ文化住宅ではレンガ造りでしたなあ。

早瀬 レンガの次が文化かまどかなあ。そして石油コンロ。石油コンロを使い始めて、土問が板張りの台所になりだしました。私か家を建てた昭和二六年ごろは、土問にレンガ製のかまどをつきました。

中村 昭和二四年の勤務先の自炊生活では、石油コンロを使うとりました。北伊予では昭和三五(一九六〇)年ごろにプロパンガスが出ました。

合田 昭和四〇年にはプロパンガスになっとりましたね。

井戸水とか水道水について伺います。

中村 戦前は釣瓶(つるべ)を使うたり、手押しポンプで井戸水をタンクに汲み上げて、蛇口(じゃぐち)をつけて自家用水道にしました。

合田 そのうち井戸水は手押しポンプで汲むようになりました。

中村 永田は水質のよい水が出るので、鉄管の打ち抜き水を手押しポンプで汲み上げとりました。また数軒は水位が高いので杓(しゃく)で汲んどりました。

徳本 横田では、県が水質検査をしてくれて、昭和三〇年に簡易水道ができました。

中村 簡易水道は水質の悪かった東古泉、大溝、横田地区に早くできました。

早瀬 昭和二六年ごろから、打ち抜き管の水は手押しポンプで汲みました。金気(かなけ)を含んだ水でしたから、汲んだ水は横田と同様に漉桶(こしおけ)で漉してから使っとりました。

相原 鶴吉は水質がいいので、掘った井戸水を釣瓶や手押しポンプで汲み上げて、そのまま使いました。

プロパンガス、水質のよい水道水、タイルやステンレス流しなどができて、板張りの台所で調理できるようになりました。「昭和三九年農業改良資金制度」の農家生活改善資金が使われて、台所や風呂場、便所の改善が一気に進んで、薄暗い台所から明るい台所に変わったようです。そのあたりについてお伺いします。

早瀬 台所が土間から板間になったのは、その昭和三〇(一九五五)年ごろでしょうね。

徳本 板間にしたのは、電気でなく石油コンロが入ったごろでしたなあ。

中村 三〇年当初か。文化住宅がそうじやった。土間が板間になって水も火も使えたことよな。流しがタイル張りになった。

徳本 プロパンガスで文化的になった感じがしました。

相原 電気のコンロと釜や、プロパンガスコンロ、ガス瞬間湯沸かし器や炊飯器(すいはんき)が出て台所が変わりましたな。

中村 農家は遅かったのではないですか。昼食は板間に腰掛けて食べとった。田から戻っていちいち履物(はきもの)を脱いで板間へ上かって食べるのは面倒じゃけん。

徳本 茶の間脇の腰掛けで、土足のまま食べよりました。土間で食べるのが多かったです。

昭和三〇年はじめに見られた文化住宅について伺います。

相原 三〇年代前半から見られだした。設計士が作った設計図面をもとに、松山の方から大工さんが来て建てとったと思う。赤なんかのスレート葺きがあった。柱が細うて、屋根や天井は低いけど窓が多く明るい、小じんまりした家でした。よそも見てきていろいろ参考にしたようですね。

中村 町営住宅や一戸建て社宅のような造りが流行った。

合田 今は少なくなったけど、別居か分家に多かったですね。

ラワンなどの輸入木材や新建材も多く使われて、ニーズに合う住まいが提供されたしましたね。子ども部屋や応接間なども流行(はや)ってきましたが、そのあたりについて伺います。

早瀬 耕耘機(こううんき)や田植機で農業が機械化されて、住まいも改善されました。私方でも、昭和三〇年ごろ乾燥機にしたので、籾(もみ)や麦の干場(ほしば)が不要になりました。駄屋や軒下、蔵なんかもです。

相原 駄屋や蔵は物置や機械置場になって、干場は車庫や増築用地や庭園なんかに変わりましたな。

工場みたいなカントリーエレペーター(米・麦の乾燥・籾摺(もみす)り調整場兼保管場)ができて、籾摺機(もみすりき)までが要らんようになりました。

昭和三〇年から四〇年代の高度経済成長期は、第一次ベビーブームの児童数急増のピーク時期を迎えるなどいろいろありました。住まいにどう影響を与えたでしょうか。

相原 好景気になって近くの東レ工場や関連会社に勤める人が増えたので、後継者や分家の農業離れが進みました。農業以外の収入が増えたので、機械化が進みましたな。農作業が楽になって、生活意識も変わりました。

徳本 家を建てるのは息子。「勉強、勉強」言うて、子ども部屋や勉強場所を造ったですね。

相原 教育問題についてPTAで見学したりしたからでしょうかなあ。子ども部屋が増えて、個室化しました。

アパートや社宅住まいを経験した親が多うなったことやマスコミからの情報も生活の意識や様式を変えましたな。

中村 農業の兼業化や政策の変化なんかで、昭和四〇(一九六五)年ごろから、農家の嫁不足や親との同居生活を嫌がる傾向が見えるようになりましたな。そうして、住まいが変わってきた。いくら農業が機械化されて楽になっても自分の娘は農家に嫁(とつ)がさない、という考えが広まったと言います。

最近結婚した人のうわさ話です。お嫁さんがおむこさんに「あんたの親は絶対看(み)ない、あんたが看なさい。」と言うたそうです。それくらい世の中が変わった。同居をしても

親を看ないそうです。

徳本 自分が縁付いた夫の親を看ないとは。実家の親に立場を変えて考えたらええ気持ちじゃないねえ。その自分もやがてはそうされるんじゃけどなあ。息子に嫁さんがきたら別居するから、現在親子が一緒に住んでいる家は少ないですね。

中村 昭和四〇年半ばから新しい建築法ができて、住宅穿設業者が増えてきたかなあ。

相原 熟練大工の後継者も減りました。

早瀬 建築基準が面倒になったのは昭和五〇(一九七五)年ごろでしょう。

相原 建築の請負(うけおい)もほとんどが会社になった。建築基準が厳しいからでしょうか。

合田 今は審査が厳しいそうですね。出来上がるまでに土地の測量、建築相談、土地の申請なんかで手間もお金も掛かると聞きました。以前は思いたったらすぐ建てられたけど、今はそうはいかんでややこしくなったらしいですね。

| 「住まい」の変化に関するまとめ

(1) 重量感→軽量化(使用材質、屋根、壁・板の厚み、柱の大きさなど) |

相原 土間から板間になった最初の住宅が文化住宅で、この住宅を基にして、ハイカラな住まいに変えてきたと思います。戦後の二階建ても工夫の賜物(たまもの)でしょうか。

建物は簡単に建て替えることはできない。その時期を待って、根強く残った接客本位の住居を家族本位の住まいに転換しています。そのあたりで何か。

合田 あります。中川原には田の字型の部屋の家が、まだそのままあります。

徳本 言うても中川原は戸数が多いしねえ。

合田 そうそう、白分とこに都合のいいようなお家にしかしてないでさい。

中村 永田で昔の土間が現在残っているのは二軒だけです。もう、踏み段がある家も少ない。

昭和四〇年前後、応接室や子ども部屋を造りましたが、その状況などはどうですか。

早瀬 うちの本家は踏み段をのけて、上がりの間と一緒にして洋間に変えました。大黒柱も隠れています。元の隠居を別棟にして生活しています。

合田 田の字型の部屋は、私らの子育てごろは、座敷を応接間にして他はそれぞれ子どもが使いよりました。

中村 変わったのは電灯が増えたことです。大体一軒に電灯は一灯でした。茶の間にあった電灯をコードごと引っ張って、要るとこへ持っていきました。晩にお客さんが来たら玄関へ、晩飯のときは茶の間へ戻しよったですよ。定格のヒューズで制限されて、勝手には触(さわ)れなんだです。また、田の字型住居の北屋根には天窓があって、明かり採(と)りにしとりました。

今日の座談会で、いろいろ分かってきました。北伊予は昔からの米どころで、住まいは農業経営と直結しており、農作業用スペースが屋敷の半分ぐらいを占めてきたということです。

戦前では、蔵や運搬通路などが必要なために屋敷構えが広くなって付属の建物が建ちそろっていましたが、戦後の農地改革によって農家は小規模になって、住まいもほぼ似たようなつくりになりました。

戦後は、産業や経済の発艇が農業を変え、さらに人々の意識が合理性や個人主義に向かったので、住まいも変わりました。

本日は、有意義な話し合いをして頂きありがとうございました。

(司会 大政、記録 小松)

PDF版ダウンロード H24-北伊予の傳承11 [PDFファイル/7.18MB]