本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 徳丸

発行:

御祈祷(各地区ごと)

一 徳 丸

1 地区の概況

徳丸は松前町の北伊予地区にあって最東部に位置し東に砥部町、南に伊予市、北を重信川が流れ、その中心に創建二千余年前といわれている延喜式内社(えんぎしきないしゃ)である高忍日売神社(たかおしひめじんじゃ)と真言宗豊山派本性寺(ほんじょうじ)が隣接している。かっては農業中心の地域であって数多くの宗教的行事が行われてきたが、現在では団地が出来、戸数が急増し非農家の割合が高くなった。平成27年9月末現在の世帯数四二四戸(内農家九四)、人口一四三三人、組数一八である。

2 御祈祷

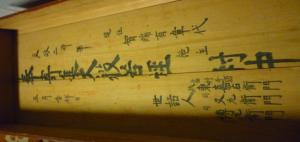

御祈祷とは「大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみたきょう)」(注)六百巻を読誦(どくじゅ)する法要であり、その読誦は「転読(てんどく)」(写真4参照)という独特の読み方をする。したがって御祈祷の正式名称は「大般若(だいはんにゃ)転読会(てんどくえ)」と言い、本来は多くの僧侶が手分けして、六百巻すべてを転読するものであった。

写真3 「大般若波羅蜜多経」百巻

写真3 「大般若波羅蜜多経」百巻

(1) 寺の行事

御祈祷は年初めの寺と大字の最初の行事であり、1月20日に行われていた。徳丸の本性寺においては古くには隣接寺院五か寺出仕(しゅっし)のもとに、本堂で文政2(1819)年、八束嘉右衛門より寄進された「大般若波羅蜜多経」百巻を転読した後、櫃(ひつ)に入れ二人で担いで各組を回り、人々はその下をくぐり無事息災を祈ったものである。

また田の周辺を回ると虫がつかないと信じられていたが、明治末期頃に廃止された。現在は本性寺では住職が一人で二〇巻を転読している。本来は仏教行事であった大般若転読会が、いつしか民間信仰と結びつき「大般若波羅蜜多経」百巻が厄除(やくよ)けの霊力をもつと信じられるようになり、転読によって霊力を得た「大般若札(だいはんにゃふだ)」が、家内安全、息災延命の力を持つとされ、組内の各家庭に配られるようになった。

写真4 本性寺住職による転読

写真4 本性寺住職による転読

(2) 組の行事

戦前から戦後間もないころには住民がこぞって寺で転読を受けた後、それぞれの組宿に組内の家族が集まり男性は買い出しに女性は賄(まかな)いをした。娯楽の少ない時代であり、花札や将棋(しょうぎ)をし、また、素人(しろうと)の浪曲師や芸人を呼ぶ組もあり朝早くから一日中酒宴を楽しんでいた。当時は上(かみ)から沖組、田中組、千防組、中組、西組、下組、河原組の七組である。ほとんどが農家で、住宅は大きく、納屋や牛小屋がある広い屋敷に立派な門構えの家が多かった。

戦後になって疎開(そかい)して定住したり引き揚げてきたり、復員して本家から分家して新宅するようになり、核家族化が進み家族構成が変化してきた。また資材不足等で住宅の形態が変わり非農家が増え、生活中心の住宅に変わってきた。

昭和30年代に入ると町村合併による町の都市計画に伴い団地が出来て急激に住宅、人口が増えていった。

御祈祷も組の代表二~三人が転読を受け「大般若札」を頂いて各組宿に持帰り、女性たちの手料理で昨年の無事を喜び、今年の息災・繁栄を祈って懇親を深め、組の役員改選や年間行事等の申し合わせを行うようになった。

写真5 組宿での御祈祷(表組)

写真5 組宿での御祈祷(表組)

その後、以前の組の外側に新たに次々と団地が出来て、天王組(五二戸)、植木ノ元組(三四戸)、国鉄組(二四戸)、南二組(一五戸)、出渕東組(一一戸)、出渕西組(二〇戸)、佐原田組(一二戸)、の七組(一六八戸)が誕生した。全戸非農家である。また、以前からの七組も、分家や子どもの別居、転入者の組入りなどにより戸数が増加し、沖組(一三戸)、裏組(二四戸)、表組(二三戸)、千防組(二三戸)、出口組(二七戸)、宮浦組(一三戸)、中組(二五戸)、南一組(一八戸)、北組(二四戸)、下組(三三戸)、河原組(三三戸)、の一一組(二五六戸)に分かれ、農家と非農家が混住している。

写真6 集会所での御祈祷(下組)

写真6 集会所での御祈祷(下組)

御祈祷は各組で同一的に行われていた。しかし、転入者が増え非農家が増加して、現在では農家の割合は二〇パーセント程度となり、組宿で行っているのは農家のある数組でほとんどの組が集会所などの公共の施設を利用するようになった。その内二組では「お札」を受けない新年会の形で行われており、本来の御祈祷のしきたりが失われ宗教行事としての感覚が薄れていく傾向にある。形態も変わり、組ごとに独自の方法で行われるようになった。中には御祈祷でなく組の総会や新年会の形式をとっている組もある。今では1月20日に近い日曜日に行われるようになった。勤めの家庭が増えたためである。この日は各組で組宿を決めたり集会所や老人「憩の家」などの公共の施設を利用し、年初めの寄合(よりあい)をもち役員改選や組の年間行事などの相談や申し合わせなどを行い、組人の懇親会を催す。また、この日でなく別の日に行っている組もある。以前は女性が集まり料理を作っていたが、現在ではほとんどの組が仕出しをとったり料理屋などを利用するようになり、また、茶菓子程度で済ませる組もあり簡素化されてきた。今ではほとんどの組が一戸一人の参加になっている。なお、正式に御祈祷として行っている組は組長が代表で本性寺において用意された無事祈祷のお札を受けて各戸に配っている。

写真7 家庭に配られる「大般若札」とお供え物

写真7 家庭に配られる「大般若札」とお供え物

(注)大般若経は大乗(だいじょう)仏教の中心的な教えの一つである空(くう)の思想を説いたお経(きょう)であり、インドから玄奘)三蔵(げんじょうさんぞう)により中国に持ち帰り翻訳(ほんやく)されたお経である。また、この六百巻を簡潔に要約して説かれたのが「般若心経」でアジア各地で唱えられている。

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]