本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 横田

発行:

御祈祷(各地区ごと)

六 横田

1 地区の概況

横田は、松前町の最も南に位置しており、伊予市上三谷、下三谷地区と隣接している。地区の中を東西に流れる大谷川を中心に発展した農業集落である。

人口は現在、二五四人、戸数八九戸(北組三八、南組二一、村組三〇)農家は四六戸で北伊予地区でも最小の集落である。

横田は昔、沖代と本村に分かれていた。沖代はさらに大谷川を挟んで北側を北組、南側を南組と呼ばれていた。現在は、北組、南組、村組と呼ばれている。

2 御祈祷について

横田の御祈祷の日は、沖代が1月13日と14日の午前中、本村が14日の午後から15日と決めていたようである(『北伊予の伝承9』「横田地区御祈祷」昭和7年生まれの金子忠行さんによる)。

沖代は、北組と南組が交互に宿を決めて実施していたが、北組の人数が増えたこと、唐櫃(からびつ)を担いでまわる範囲が広いこと、最近は巡行しても留守宅が多いことなどから平成17年からそれぞれ組単独で実施することとなった。

現在は南組が1月の第二日曜日、村組が1月の第三日曜日、北組が隔年で1月13日に近い日曜日または休日と決めている。

実施日を日曜日や休日としたのは、農業中心の横田地区も時代とともに専業農家がだんだん少なくなり兼業農家や非農家が増えたため行事に参加しやすい日を選定したからである。

(1)起源

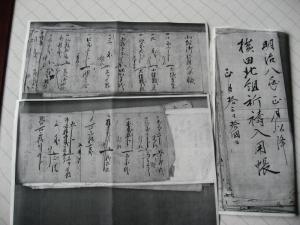

横田の御祈祷の始まりは、北組は明治8(1875)年正月13日からの記録がある(「横田北組祈祷入用帳」昭和13年生まれの徳本直之さんによる)。南組には明治9(1876)年正月13日からの記録がある(南組「日待入費帳」昭和15年生まれの町田始さんによる)。

写真33 「祈祷入用帳」(北組)

写真33 「祈祷入用帳」(北組)

村組は大正3(1914)年以降の記録しか残っていない。しかし、北組や南組と同一地区内であることや山伏起源説などから、明治8(1875)年頃の開始と考えられる。

「山伏により行われていた御祈祷が、明治5(1872)年の修験禁止令のあと各地に引き継がれたのではないだろうか」(愛媛県歴史文化博物館学芸員大本氏に聞く)。

明治8(1875)年当時の「横田村」は、享保の大飢饉(1731~1733年、村の六割以上の人が死亡)の影響がまだ残っていたことや度重(たびかさ)なる大谷川の氾濫(はんらん)など地理的悪条件が重なり、疲弊(ひへい)が甚(はなは)だしかったことなどから経済状態は悪く、伊予郡二四か村中下位の部に入る寒村であった。

また、同じ頃横田村用務係に任命された青年(明治11年横田村戸長に就任)が、村風の刷新、貧困からの脱出の根本対策に着手しようとしていた時期でもある(『松前町誌』「松前地区飢饉の惨状編」「篠崎謙九郎編」より)。

そんな過酷な状況の中だからこそ、正月の月に組内の者が集い、日頃の苦しさを忘れて酒を飲み、語り明かす。そして、日の出に向かって今年一年の「家内安全と五穀豊穣」を祈願する御祈祷の行事が生まれたと考えられる。

(2)御祈祷の準備

写真34 御祈祷風景(村組)

写真34 御祈祷風景(村組)

横田の御祈祷は、菩提寺天長寺(てんちょうじ)(禅宗)に住職が在住していた昭和29年ごろまでは、二日がかりの行事だったが、晴光院の兼務住職になってからは一日で終わるようになった(「横田地区御祈祷」より)。

御祈祷の準備は、昔は「宿」と呼ばれる当番(二戸で担当)の家に組内の者が集まり行っていた。

準備には、住職をお迎えして仏事を行う準備と、その後の慰労会の準備がある。

住職をお迎えする準備として、祭壇に注連縄(しめなわ)を飾り付け、版木に墨(すみ)を塗って短冊(たんざく)に切った半紙にお札を刷り上げていく。村組は御札の外包札も同じように刷り上げ、天長寺の御朱印を押す(御札、外包札の版木の内容については「横田地区御祈祷」を参照)。

祭壇の正面に十六善神の軸を掛け、「大般若理趣分経」、「大般若経」十巻(六百巻の中から、偏らないよう抽出)、作った御札、四方札、塩水、御酒、米、重ね餅、炊きたてのご飯等をお供(そな)えする。

なお、清められた御札は慰労会のあと各自が持ち帰り、四方札(外包札に包んだ御札を青竹に挟んで縛(しば)る)は組内の境界東西南北に立てる。

住職が着座すると参加者一同が正座する。まず灯明(とうみょう)を灯して、塩水を付けた南天(なんてん)の葉で祓(はら)い清め礼拝読経する。「大般若経」十巻を一巻ずつ手に取って前後左右に振るようにして転読する。

「大般若経」十巻の転読が終わると、次に「大般若理趣分経」を転読し、そのあと参列者一同の家内安全、無病息災を願って一人一人の肩に「大般若理趣分経」を頂かせてくださる。

(3)巡行

御祈祷が終わると経本の入った唐(から)櫃(びつ)を担ぎ、鉦(かね)をならしながら、お供えしたご飯のお重や御札をもって、数人がかりで組内各戸を回っていく。

写真35 巡行(北組)

写真35 巡行(北組)

写真36 唐櫃をくぐる(村組)

写真36 唐櫃をくぐる(村組)

家に着くと唐櫃(からびつ)を持ち上げ、家の人は一人一人その下を潜(くぐ)り(往復)礼拝をする。持って来たご飯を小分けして回る。

(4)慰労会

仏事の御祈祷行事が終わると、組内の新年会を兼ねた慰労会が行われる。

慰労会は、組中の会を兼ねる北組、南組はその年の組長が行事報告、会計報告、要望事項などを取り纏(まと)めたあと慰労会となる。御祈祷単独の行事である村組は、その年の当番が当日の会計報告を行い慰労会へと移る。

慰労会の準備については、北組は「横田北組祈祷入用帳」、南組は「日待(ひまち)入費帳」、村組は「組祈祷帳」を繰ってみるとその時々の賄いの方法や料理の移り変わりなどが推測される。

これらの帳簿は、呼び名は違っているが御祈祷行事の会計に関する帳簿であり、以下「入用帳」という。

「入用帳」は、その年の御祈祷に係わる買い入れ物品の数量、値段、布施(ふせ)の額や寄付物品とその数量、寄付者の名前などを記帳し、その年の御祈祷に参加する一戸当たりの負担額を算出する会計帳簿のことで、残金や欠損時の措置なども記入するなど、現在の金銭出納帳に代わるまで、連綿と記帳されている。

この帳簿は御札の紙(和紙)を使い墨(すみ)で記帳されており裏に御札文字が浮かんでいる箇所もある。

記帳の内容は組によって多少違いがある。向こう何か年かの御祈祷当番、その年の米の値段、年始めの物価(米・麦・大豆・肥料など)、中には牛一頭の値段や御祈祷での貸借を記帳している組もみられる。

戦争中はだんだんと参加者が減り通常年の六割程度、買物点数も少なく、平常年の四分の一以下という厳しい状況であった。その当時の買物で目を引くのは、「御酒」である。全体の購入額の四割近くを占める一本の御酒。祭壇にお供えしたその御酒を酌み交わしながら、家内安全、組内の安全を祈ったのではないかと思われる(村組「入用帳」より)。

また、戦後の物価の変動の激しさ(一戸あたりの負担額が昭和21年六〇銭、22年八円一〇銭、23年四〇円)なども分かる(村組「入用帳」より)。

時代の経過とともに、専業農家がだんだん少なくなり兼業農家や非農家が増え、行事に係わる時間の確保が困難となって慰労会の賄いの方法も変化していった。

男性を中心にして買い入れから料理までをやっていた時代、宿の人や組長を中心に料理を作った時代、仕出し料理の時代(昭和61年から平成の始め)へと移っていった。

(5)宿の変遷等

「宿」については、昔は「入用帳」に向こう何年かの当番の順番(二戸組)を指定し記帳していたようである。

その後は二戸組の輪番制とし、当番の内どちらかの家をその年の「宿」とするなど、個人の家を「宿」としていた。

しかし、最近は、宿の準備に時間が掛かることや参加戸数が増えたこと、住宅事情や食器類など、個人の家を多数の人が利用することが難しくなり、各組とも個人の家から、公共の場所(横田老人憩いの家、北組は集会所)へと平成8年から平成13年の間に変わった。

また、御祈祷に係わる時間も二日から一日へ、現在は当日午後一時集合の半日となった。

3 これからの横田の御祈祷

横田の現況は、65歳以上の人口が八〇人(男三八人、女四二人)で全体の三一・五パーセントとなっている。しかも、高齢の一人暮らしの世帯数が戸数の約一割近く見られる。

若者は少なく過疎化、高齢化が進む中で、御祈祷のあり方もその時代の生活様式や状況によって変化していくものと考えられる。

しかし、組中の家内安全と五穀豊穣を祈念する御祈祷の行事は、いろいろな状況の中でも脈々と続けられてきた。今後もこの伝統は継承されていくものと思われる。

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]