本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 出作

発行:

御祈祷(各地区ごと)

三 出作

1 地区の概況

北伊予駅の南東から北西にわたる地区で、地区の西部を予讃線が通る。平成27(2015)年4月現在、戸数三二五、人口八〇二人、農家戸数五一、組数は一三である。

昭和30(1955)年代から戸数の増加により組数が増えた。恵依彌(えひめ)二名(ふたな)神社の東に新しく二名組ができ、南組からは東組が分かれ、さらに東組からみゆき組が分かれた。山(さん)郷寺(ごじ)組は山郷寺東組と山郷寺西組に、西組は西南組と西北組に分かれた。沖台は、沖台上組と沖台下組に分かれ(写真12参照)、さらに沖台上組が沖台上組と沖台中組に分かれ、現在は沖台上組、沖台中組、沖台下組の三組になっている。それに北組と駅前組を加えて一三組である。

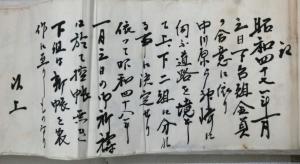

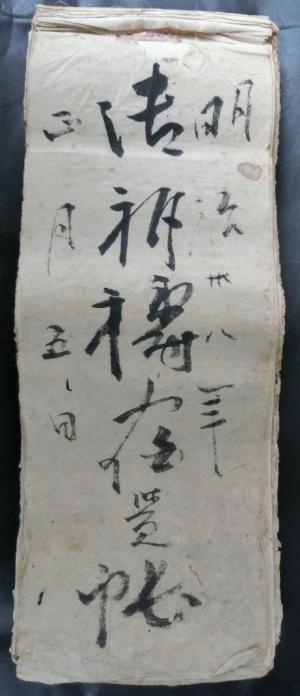

写真12 沖台下組の新帳「沖台下組控帳」(昭和48年起)

写真12 沖台下組の新帳「沖台下組控帳」(昭和48年起)

2 御祈祷の現況

(1)実施状況

平成27年現在、出作一三組の内、新年の御祈祷の集会を持っているのは一二組である。二名組は平成14(2002)年1月まで実施したが、話し合いにより翌年からとりやめた。山郷寺東組と山郷寺西組は、分離した後もそれまでどおり親交を深めたいということで、冬の御祈祷と夏の庚申(こうしん)さんとは共催している。

(2)仏式と神式

仏式は出作の真言宗高照山吉祥(きっしょう)寺の住職、神式は同じく出作の恵依彌二名神社の神職による。吉祥寺のお札(ふだ)を受ける組は以前より減少して現在は東組のみで、他の一一組は二名神社のお札を受けている。

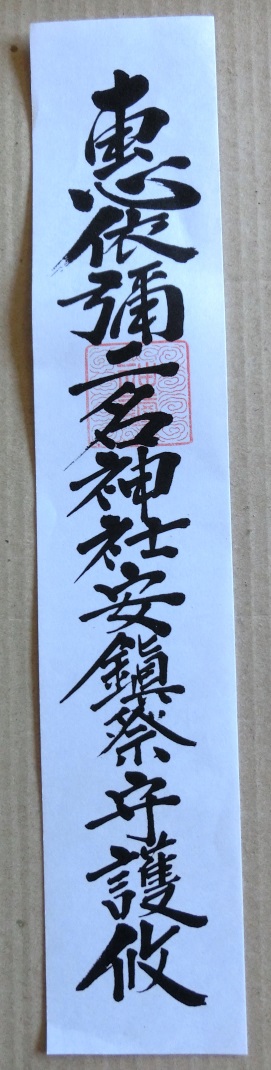

二名神社のお札を受ける組の内、一〇組が当日二名神社の神職によるお祓(はら)いの後、組の周囲の東西南北用(写真13参照)と各戸用のお札を受ける。みゆき組は、前年の暮れに二名神社に依頼しておき、当日お札をいただいて、話合い、懇親に入る。

写真13 四方(境)札

写真13 四方(境)札

(3)日時

古くは旧歴の正月3、4、5日であった。現在は全組新暦で行う。南組は1月3日であるが、ほかの組は、1月第一土曜日か日曜日としている。ただし、その日が正月三が日にあたる場合は第二週とする。理由は勤め人の増加や各家庭の正月行事と重なることなどである。そのため、集会所を使う組については希望日が重なることになるので、前年の組長会で時間帯と部屋を調整し、神職の了承を得て決定する。

(4)場所

本来は「お日待(ひま)ち」行事に由来し、「宿元」の家で実施していた。しかし、住宅事情等により、平成27年1月現在、組長の家で行う沖台上組のほかは、神事のみ宿元の家で行う北組を含めて吉祥寺や出作集会所を使っている。

○ 吉祥寺の通夜堂(仏式・神式とも利用)

・東組(寺のお札をいただき協議と懇親に)

・南組(神事を行い協議と懇親に)

・北組(神事は宿元の家 協議と懇親は通夜堂)

○ 集会所の大小の三部屋(現在は神式の組のみ利用)

・みゆき組(宮のお札をいただき協議と懇親に)

・次の組は神事と協議・懇親を行う。

山郷寺東組と山郷寺

西組(共催)

西北組 西南組 沖台中組 沖台下組 駅前組

写真14 沖台下組の集会所での神事

写真14 沖台下組の集会所での神事

(5)供物 所要時間 内容

組によって異なるが、神事に当たっては各組が自分たちの時間に合わせて、次のようなものを部屋に準備する。

注連縄(しめなわ) 酒 米一升

塩水と南天の葉 するめ

魚(鯛) 乾物 野菜 果物など

年によって、一日に七組が神事を依頼する年もあるので、集会所の大小の三部屋を使い、午前9時から始める。そのため、割り当てが約一時間という組もある。部屋を最後に使う組は適切終了する。

内容は、神職の祝詞(のりと)とお祓いの後お札をいただき、その後の協議は、組の転入者紹介、会計報告、ゴミ処理など組内の問題、年間行事の報告と反省、次年の組長ほか当番の決定等が多い。あと懇親に移る。

写真15 神事のお供え物

写真15 神事のお供え物

(6)料理と食材

北組の「祈祷連名簿」では、明治40(1907)年の食材の支出に、酢、あげ、こんにゃく、豆腐(とうふ)、かき、みかん等が見られる(写真16参照)。昭和になってからは、組ごとに、牛肉のすき焼き、皮鯨(かわくじら)の酢(す)みそ和(あ)え、刺身(さしみ)、湯豆腐、大根のなます、牛肉や野菜のぼっかけ汁その他の献立がある。野菜や米は当番で用意したり自家製を持ち寄ったりした時期もある。現在では、茶菓から二千円台の仕出し弁当まで様々である。費用は、年間の諸費を各戸から一括して集めた組費から支出する組が多い。当日出席者から聴き取るする組もある。

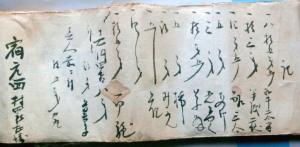

写真16 北組の明治40年支出明細(明治40年起「祈祷連名簿」から)

写真16 北組の明治40年支出明細(明治40年起「祈祷連名簿」から)

(7)各組の御祈祷

東組の組長、重松弘泰さん(昭和14年生まれ)に聞いた。

「東組は昭和41(1966)年に南組から分かれて八軒で出発しました。昭和46(1971)年には組の東部(徳丸側)が分かれてみゆき組になりました。現在東組は二〇軒です。当初から御祈祷は南組の時と同じ仏式で、ちょうど組のすぐ隣にある吉祥寺の通夜堂で行っています。事前にお願いしておいたお札を当日住職さんから頂きます。各戸用と組の東西南北の境に立てるもの二種類で、各戸用は世帯主の名入りです(写真17参照)。その後話合いをすませた後で懇親に移ります。仕出し弁当を用意します。新しく組入りした家からは清酒を頂くので、その年はそれを使います。出席者は男性が多いですが、最近できた組なので農家が少なく、勤め人も勤務態様の多様化など各家の事情があり、女性の出席者も何人もいます。」

写真17 吉祥寺の御札

写真17 吉祥寺の御札

南組の様子を弓達武明さん(昭和12年生まれ)に聞いた。

「昔から正月3日でした。御祈祷は以前は仏式で、事前にお願いしておいた吉祥寺のお札を組長がいただき各戸に渡していました。組で話し合って、平成9(1997)年からは神式に変更し、二名神社のお札(写真18 参照)を受けるようになりました。

賄(まかな)いは平成4(1992)年から仕出し弁当になっていますが、平成18(2006)年までは宿元の家でしていました。しかし、戸数が増えて住宅事情も変わったため、翌19(2007)年からは吉祥寺の通夜堂を使うようになりました。通夜堂に神式の祭壇を設けて神職さんからお祓いを受けてお札をいただいています。

この年から宿元の当番は廃止して組長が準備等の世話をしています。

昔、昭和24(1949)年ごろは清酒は手に入らず、いわゆるどぶろくでした。その頃は一三軒だったのですが、昼前に始まって午後の4時ごろまで花札をしたり談笑したりして懇親が続きました。酒は一升びんが三本は空(あ)きました。

写真18 二名神社の御札

写真18 二名神社の御札

以前は葬儀があれば賄いは組内が寄って助け合っていたし、ほかにも組の寄り合いはありましたから、食器は組用のものをそろえて使っていました。

最近は農家が減って勤め人が増え、また高齢化やその他諸事情で組の役をお願いできない家も出るようになりました。社会の問題が身近に迫っているようで、他人事ではないと痛感しています。」

北組の西村経高さん(昭和3年生まれ)に聞いた。

「組の『祈祷連名簿』によると明治40(1907)年の北組の出席者は一一人となっています。昭和40(1965)年までは支出の最後に『布施』とあって(写真16参照)仏式でしたが、昭和41(1966)年からは『お礼』とありますから、この年から神式に変えたようです。

正月行事なので昔は神事から賄いまで男性だけがしていました。料理で覚えているのは、皮鯨、湯豆腐、大根や人参のなます(酢物)です。

子ども心にこの日は白いご飯が食べられてうれしかったのを覚えています。その頃は丸麦(脱穀したままで押しつぶしていない麦 押した麦より食べにくい)も食べていたし、魚は自分たちで捕った川魚を食べていたので、おたたさんがごろ櫃(びつ)を頭に載せて魚を売りに来ても買うことはない毎日でした。そんなくらしでしたから、御祈祷の料理はごちそうでした。

北組と西組とで続けている8月24日のお地蔵さんのお念仏も、以前は当番が寄ってそうめんなどを作っていましたが、缶ジュースになり、正月の御祈祷は昭和61(1986)年から仕出し弁当になりました。皆が裕福になりました。」

沖台中組の平成28(2016)年の宿元である巻田清正さん(昭和16年生まれ)に、明治38(1905)年からの沖台の「御祈祷宿覚帳」(写真19参照)を中心に話を聞いた。

写真19 沖台中組の明治38年起「御祈祷宿覚帳」

写真19 沖台中組の明治38年起「御祈祷宿覚帳」

「昭和47(1972)年の御祈祷の出席者は二七名でした。その際沖台上組と沖台下組に分かれる相談をして、翌年は一四名になりました(写真12参照)。後に沖台上組は沖台上組と沖台中組に分かれましたが、明治時代からの沖台地区の『宿覚帳』は沖台中組が使っています。ちなみに今年の参加者は一九名でした。出席者数と戸数は同じではないこともあります。体調がすぐれないとか不幸ごととかで欠席する家もあるからです。

明治41(1908)年正月の御祈祷について見てみました。出席者は一〇名です。費用は一人あたり一七銭四厘でした。お初穂料は一〇銭で、ほかの買い物は、酒二升一合、砂糖、こんにゃく、酢三合、揚げ、みかん、とうふ、鯨、半紙一状(二〇枚)ということです。その後、いわしやトリが載っていて、牛肉を昭和3(1928)年に初めて使っています。五百匁(もんめ)(約千九百グラム)で一円五〇銭です。終戦の昭和20(1945)年1月まで牛肉を買っており、21年は購入品目別の記載はありません。物資不足の世相を反映してでしょうか。22年は鶏二羽とあり、翌23年から牛肉が再登場します。今は仕出し弁当を利用しています。

宿元は組長とは別の順でまわります。祭壇のお供えは、清酒、米、乾物のするめやこんぶなどと葉のついた大根や人参を使っています。ほかに塩水と南天の葉、注連縄を用意します。以前は鏡餅(かがみもち)も供(そな)えていました。

父に代わって自分が出席するようになって、今回『宿覚帳』(写真19参照)を改めて見ました。支出明細や出席者の名を綴(つづ)った半紙が毎年綴(と)じられています。御祈祷は、昔から組内の安全と豊作を願って続けてきた行事であり、時代を映しながら受け継いできた、地域をつなぐ大切な行事であることがよく分かりました。」

3 御祈祷のこれから

古く農耕主体の集落では共同で水路を保全し田畑を守り、互いにくらしを支え合ってきた。近隣とのつながりは必須のものであった。組内を守る御祈祷に出席するのは戸主であるが、質素なくらしの中では、その日は子どもも含めた家族が穏やかに過ごす年初めの一日となっていたのだろうか。

時代が変わり、出作でも非農家の戸数が増えて家族構成も変化し、御祈祷の受け方、懇親の持ち方も少しずつ変化してきた。

今回聞き取りをするうち、その変化は住民に受け継ぐ意思があってこそだという思いを強くした。

吉祥寺と二名神社を通した地域共同体を保持する行事として、今後も出作の御祈祷は継承されていくと思う。

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]