本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 中川原

発行:

御祈祷(各地区ごと)

二 中川原

1 地区の概況

中川原は北伊予の北東にあり、北は重信川の南岸、東と南の一部は徳丸に接し、南西は出作に接する。平成27年9月末現在、世帯数四五三戸、人口は一二〇〇人、内農家は一一五戸となっている。昭和54年頃から戸数の増加により一一番組ができ、平成以降も増加し、現在一四番組となっている。

2 御祈祷の現況

中川原における御祈祷は、正月は寺祈祷で夏は宮祈祷である。

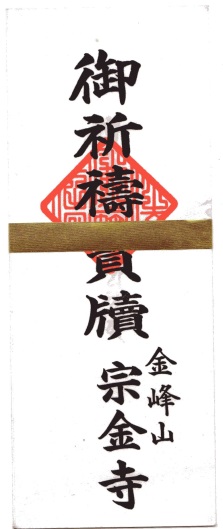

写真8 御札と新年の御祈祷(宗金寺)

写真8 御札と新年の御祈祷(宗金寺)

(1)正月の寺祈祷(仏事)

宗金寺(そうきんじ)の先代住職水本俊雄さん(大正11年生まれ)に寺の行事について聞いた。

「先代の住職が昭和21(1946)年に亡くなり、地区総代より中川原に住職がいないのは困るというので、昭和23年高知から着任した。

御祈祷については、翌年の昭和24年から実施したが、以前からもあったと聞いている。当時は1月5日であったが、昭和32年より1月3日に変更となり現在に至っている。宗金寺の住職が各組(一〇組)の宿元を回って無病息災、家内安全、五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)の祈願をしていた。読経は『仁王護国般若波羅密多経(にんのうごこくはんにゃはらみたきょう)』である。

当時、お札は墨(すみ)をすり、一枚一枚手で書いていたが、昭和34年より印刷したお札となった。隔年ごとに一番の組からの年と、一〇番の組から回る年と順番を決めて実施していた。午前八時から徒歩で組を回りはじめ、午後一時頃までかかっていたそうである。

住職の高齢化に伴い一五年くらい前から現在は大字役員、各組の組長が寺に集まり祈祷を受け、各組お札をいただき組内に持ち帰るようになった。

また昭和から平成当初、各組(一番から一〇番)は宿元に朝の八時頃集まり、食材を買ってきて手作りで食べていた。おむすび、汁もの、酒、ビールなどである。その頃はまだ中川原にも個人商店が数軒あり、地元の店から食材を調達していた。どこの組も正月の調理担当は概(おおむ)ね男性がつとめ、その他の人は寒いので宿元の空き地を探し、焚物(たきもの)を集め暖をとって談笑していた。料理が出来上がると、座敷へ上がり組長さんの発声で新年のあいさつを交わし、翌年の世話人の人選や一年の行事予定を決めている。」

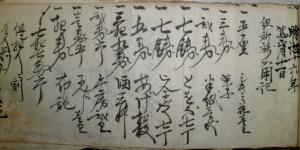

写真9 「組祈祷帳」(嘉永6年)と「入用記」の内容(明治16年)

写真9 「組祈祷帳」(嘉永6年)と「入用記」の内容(明治16年)

(2)夏の宮祈祷(神事)

ア 会場

高忍日売(たかおしひめ)神社の末社である中川原の素鵞(そが)神社にて、午前八時より神職をお迎えし神事を行っている。

イ 実施日(7月13日)

いつの時代から御祈祷行事が行われていたかは不明であるが、嘉永6(1853)年の「組祈祷帳」が現存することから、幕末頃から始まったのではないかとの話がある(『北伊予の伝承第9集』より)。

しかし時代の変化で兼業農家が増え、男性の参加者が少なくなり、仕事の都合を考慮して、平成16年から7月13日の近い日曜日へ変更になった。

ウ 行事内容

祭壇には鏡餅(かがみもち)、米、御神酒、塩水を入れた小皿、魚(鯛(たい))、それに季節の野菜や果物等をお供(そな)えする。また、当日は各組より清酒を一本ずつ持ち寄り祭礼が始まる。なお、各組が持ち寄ったお酒は持ち帰り組内でいただく。参加者は社寺係、大字役員、各組長で一般の参列者は少ない。祭礼は半年間の穢(けが)れを祓(はら)い清め、田植え後の五穀豊穣、夏の虫除(むしよ)け、無病息災、家内安全等を祈祷する。神職に続き地区の代表者が玉串(たまぐし)奉奠(ほうてん)を行う。その後神職より祈祷にまつわる歴史や伝承等のお話があり、境内(けいだい)に集まった全員が拝礼して祭礼は終了する(『北伊予の伝承第9集』より一部抜粋)。

写真10 拝殿の供物

写真10 拝殿の供物

エ 料理

料理について、加藤勇さん(昭和5年生まれ)に聞いた。

「昔は夏も手作りで料理していた模様である。しかし、いつの時代からかその日はキュウリを食べない習慣がある。理由は素鵞神社の社紋(しゃもん)がキュウリだからと、昭和59年発行の加藤敏之著『ふるさと』に記されている。」

さらに、加藤勇さんの組(三番)では「昔は川の水も澄んでいて、川の魚を捕って酒のつまみにしていた時代があったそうです。しかし、現在ほとんどの組は仕出しや簡単なつまみを酒の肴(さかな)にして懇親を深めている。」

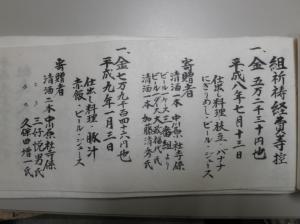

写真11 近年の組祈祷経費等控(平成9年)

写真11 近年の組祈祷経費等控(平成9年)

オ 内容

ほとんどの組では半年が経過した後の会計報告や8月以降の行事予定等を話し合っている。協議内容は昔も今もそう変わっていないようである。所要時間も簡素化し概(おおむ)ね午前中で終わっている。

3 変容する御祈祷

組によれば高齢化の進展により戸数の減少も見られる。また一番から一〇番は農家が多く、転入した人は新築した組への転入は難しく、そのため一一番から一四番が受け皿となっている。

また新規住宅事情により、広い部屋が少なく部屋数が限られ、参加者全員が入れない等の理由から、組によれば公民館を利用して懇親会を実施している。(大政博記)

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]