本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 大溝

発行:

御祈祷(各地区ごと)

七 大溝

1 地区の概況

松前町の中南部の農村地帯で、明治23(1890)年市町村制が実施されるに当たり大溝本村(ほむら)(以下本村)と原田地区(以下原田)が統合され大字大溝が発足した。

現在の戸数は一三三で農家は三三、人口は三九八人で六〇歳以上の割合は四一?である。組数は五で、本村は二組(上組・下組)、原田は三組(東組・西組・南組)である。

2 御祈祷の歴史

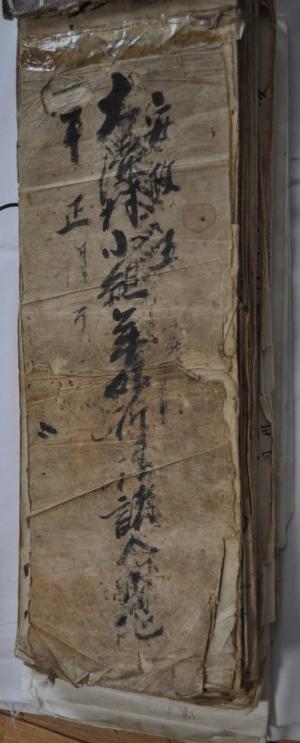

大溝の御祈祷の歴史をみると、安政4(1857)年から続いている。北組(注)には「大溝村北組年始祈祷(きとう)諸入用記」があり、安政5年から一六〇年間、脈々と綴(つづ)られた記録である。その他の組は、北組のように総ては綴られていなかった。

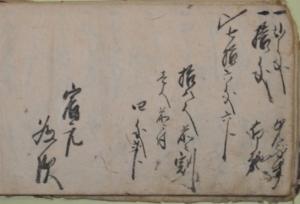

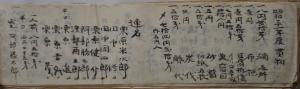

写真37 安政5年からの「諸入用記」(北組)

写真37 安政5年からの「諸入用記」(北組)

北組の「諸入用記」から安政4年、慶應(けいおう)4年、大正15年、昭和21年の御祈祷の参加者、賄(まかない)の内容、当時の買物単価等を紹介する。解読できない安政4年、慶應4年、大正15年については、伊予高等学校柚山俊夫教諭の指導を受けた。

(注)御祈祷時の本村における組分けは、日常時の組分けとは異なり、中川を挟んで南側を南組、北側を北組という。

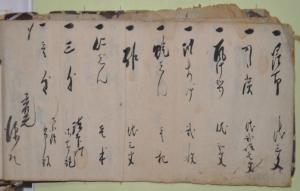

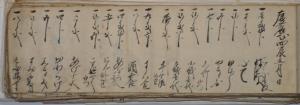

写真38 安政4(1857)年の記録

写真38 安政4(1857)年の記録

卯歳宿元 常蔵

辰歳宿元 半左衛門

巳歳

祈祷調ノ物

一 酒 五合

一 大半紙 壱状

一 小半紙 壱状

一 燈油 壱合

一 筆 壱本

一 豆腐 五丁

一 牛房 壱本

一 燈布 代三文

一 椎茸 代拾弐文

一 白はし弐膳 代三文

一 しきミ 代三文

一 昆布 代三文

一 かた炭 代弐拾壱文

一 瓦け弐つ 代弐文

一 油あげ 弐枚

一 燈しん 壱把

一 酢 代三文

一 仁じん 壱本

一 三匁 法印様御布施

一 壱匁 御小僧布施

〆 宿元

源八

「大溝村北組年始祈祷諸入用記」は、安政4(1857)年から始まり現在まで脈々と記録され、組で保管している。

巳(み)歳(とし)の「祈祷調ノ物」(調達した品物)をみると、仏式で行う祈祷準備の物品や買物の明細が記されている。また、文末には法印様には三匁(もんめ)、小僧には一匁を僧侶へのお布施(ふせ)としたことや宿元も明記されている。

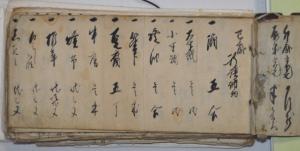

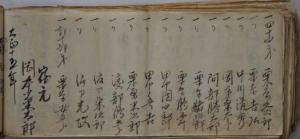

写真39 慶應4(1868)年の記録

写真39 慶應4(1868)年の記録

慶應四辰正月日

一 壱匁弐分 はなこふ壱枚

一 壱匁 ふて

一 二分 白はし

一 五分 やきふ

一 七分 志竹弐つ

一 二匁 小紙壱状

一 弐匁八分 大紙壱状

一 拾匁 牛房弐わ

一 九匁六分 す八合

一 八匁 酒五合

一 四匁弐分 あふら壱合

一 五匁 にんじ弐わ

一 弐匁五分 こんにやく五つ

一 六匁 あげ十五

一 四分 かわらけ

一 五分 しきみ

一 弐匁 すみ五百目

一 八匁 とふ拾丁

一 弐匁 かんぶま

一 拾匁 布施

〆七拾六匁六分

拾八人前ニ割

壱人前ニ付

四匁弐分

宿 元

為 次

祈祷の準備品や賄の食材などの入用品が記され、一〇年前の安政四年と比べ金額や準備品も多くなっている。お布施は十匁と、ほぼ倍額を支払っている。諸費用は組員一八人で割り勘にして一人四匁二分支払っている。

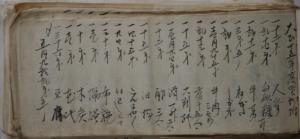

写真40 大正15(1926)年の記録

写真40 大正15(1926)年の記録

大正十五年度買物附

一 十二銭 人参

一 弐十四銭 白砂糖一斤

一 弐十一銭 牛蒡

一 三銭五厘 ねぎ

一 弐銭 しよが

一 壱円九十五銭 牛肉三百め

一 弐十三銭 煮干五合

一 十五銭 大判紙

一 壱円廿四銭 酒一升二合

一 十二銭 酢三合

一 十五銭 油揚

一 四十五銭 こんにやく

一 廿四銭 いわし三十

一 三十銭 布施

一 壱銭 蝋燭

一 十銭 木炭

一 壱銭 花代

一 三十六銭 豆腐

〆

五円九拾弐銭五厘一

一 四十四銭 栗原久次郎

一 同 栗原吉弘

一 同 中川清秀

一 同 岡本菊太郎

一 同 阿部勝太郎

一 同 栗原猪次郎

一 同 栗原鶴五郎

一 同 田中團四郎

一 同 田中豊吉

一 同 栗原米次郎

一 同 渡部鶴五郎

一 同 渡部栄次郎

一 同 渡部光政

一 弐十弐銭 栗原安五郎

宿元

岡本菊太郎

大正十五年

大正一五年になると、名称も「買物附(かいものづけ)」となり、金額の単位も「匁」から「銭(せん)」になり、江戸末期とは隔世の感がある。品目で珍しいのは牛肉や白砂糖や牛蒡(ごぼう)、布施として三〇銭支払っている。費用は組内の割り勘で一三人は四四銭、一人は半額の二二銭支払っている。

写真41 昭和21(1945)年の記録

写真41 昭和21(1945)年の記録

昭和二十一年 買物

一、八円弐拾銭 酒 壱舛

一、壱円 布 施

一、壱円五拾銭 豆腐拵賃

一、七円五拾銭 イリコ五十匆

一、四拾八円 魚六百目

一、五円 砂糖

一、五拾銭 白紙五枚

一、弐円 炭 伐

一、五拾銭 酢 代

〆 七拾四円弐拾銭

内五円入

連名

栗原米次郎

田中修

田中団四郎

栗原健介

阿部勝太郎

渡部酉五郎

半日 栗原進

栗原吉弘

栗原茂

一人前 八円五拾銭

半 口 四円弐拾五銭

宿元 阿部勝太郎

名称は現在と同じ「買物」となり、単価は「円」になっている。

終戦直後の物価高騰期(こうとうき)で高額となっている。中でも魚(六〇〇目)四八円、酒(一舛)八円二〇銭は目を引く。連名の六人は一人前として八円五〇銭を支払い、三人は半日であることから半口の半額としている。

物不足と物価高騰期の御祈祷を実施する苦労が偲(しの)ばれる。

3 御祈祷の現状

大溝の御祈祷は、原田南組を除く四組で行われている。本村では、南組(戸数は三一)と北組(戸数は三〇)があり、原田では東組(戸数三一)と西組(戸数二五)である。なお東組、西組は昭和56年までは一つの組であったが、戸数増加にともない昭和57年から二組となった。

写真42 東組の民家で行った御祈祷

写真42 東組の民家で行った御祈祷

先ず、区長が各組の宿元を確認し、教深(きょうしん)寺(大間(だいま))に対して組の宿元を回る順番(慣習)及び各組の参加戸数を知らせる。

平成27年1月18日(日曜日)に行われた四組の宿元を順番に訪問して、東組(参加戸数二四)は江戸正人さん(昭和54年生まれ)、西組(参加戸数一九)は高市均一さん(昭和34年生まれ)、南組(参加戸数一二)は二宮隆夫さん(昭和16年生まれ)、北組(参加戸数一〇)は竹本隆文さん(昭和30年生まれ)に聞いた。

「事前に組内の参加確認(身内の不幸がある場合は不参加)を行い、平成9年から前日までに仕出し、酒類、餅(もち)の注文を行った。日頃使っていない座布団(ざぶとん)の虫干しも行った。東組は新築のため座布団と座卓は公民館から借りた。西組は前日には注連縄(しめなわ)を作り、海からホンダワラと塩水を持ち帰った。当日は、日頃掃除はしているものの、参加者のおもてなしのため庭、玄関、座敷の掃除を行った。

西組は注連縄にホンダワラを付けて玄関に飾った。

住職が行う読経のための準備物は、掛け軸掛け、ロウソク、線香、シキミ、おりん、座卓、座布団、おもてなしのお茶、茶菓子である。

写真43 玄関に飾った西組の注連縄

写真43 玄関に飾った西組の注連縄

参加者への準備物は、事前に準備したものと、座卓、食器類、お茶、茶菓子、餅、米などである。

住職は、最初の組が寺に迎えに行き、読経と説教の後、次の組の関係者が迎え、最後の組が接待した後、見送りをするのが慣例であった。最近は住職自身で各組を回りそのまま帰っている。

住職の読経と説教の後、参加者は仕出しを囲みお酒などを飲みながら、最近の出来事や大字(おおあざ)の役員候補などの話題で盛り上がる。ほろ酔い加減になった後、寺が用意してくれた厄払(やくばら)いのお札と餅、米を持ち帰る。

東組は朝から集合し、仕出しを囲みお酒など少し飲んだ後に読経と説教を聞く。後は他の組と同じである。

後片付けを家族で行うとともに、組の一番端の家近くの川沿いに、組の厄払いの立札二本を竹に挟んで立てた。その時、組内の一年間の家内安全と豊作を祈願した。

御祈祷行事は、最後に『祈祷諸入用記』に買物の明細や参加者、さらに宿元を記載して次の宿元に手渡しすべて終了した。」

4 原田南組新年会の現状

原田南組(戸数は二〇、参加戸数一九)は、川辺輝雄さん(昭和22年生まれ)に聞いた。

写真45 家族で楽しんだ原田南組の新年会

写真45 家族で楽しんだ原田南組の新年会

「参加者は毎年四〇人ほどである。昭和62年から同じ日に公民館で新年会を行っている。内容は朝から当番の家庭の女性が豚汁を作ったりおやつの盛り付けやお酒を沸かしたりしておもてなしをしてくれている。

仕出し、豚汁を食べながら大人はお酒、子どもはジュース等飲みなら最近の出来事や役員候補、子育てや家族関係、友だちとの遊びなどについて語らい、カラオケやビンゴゲーム(景品は各家庭の余剰用品など)を楽しみ、最後は全員で片付けを行い家路につく。」

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]