本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 神崎

発行:

御祈祷(各地区ごと)

四 神崎

1 地区の概況

神崎は旧北伊豫村の中心に位置し、小・中学校、役場(現東公民館)、農協等、主要な公共施設が集中した村の中枢(ちゅうすう)をなす地区である。また、古くより延喜式内(えんぎしきない)大社(たいしゃ)伊豫神社(いよじんじゃ)と、その別当寺である晴光院(せいこういん)は、古い歴史と格式を有している。

世帯数は、四五四戸(内農家は七四)、人口一四九五人、組数二二である。

かつて神崎は、井手上(いでかみ)、井手下、大上(おおかみ)、向井、北ノ丁、新屋敷、大井手、横田丁の八組であったが、現在、大井手組を除き、井手上は六組、井手下は三組、大上は四組、向井は二組、北ノ丁は二組、新屋敷は二組、横田丁は二組とそれぞれ分割されている。

2 御祈祷について

御祈祷は組単位で実施され「組祈祷」とも呼ばれている。毎年年の初めに組中の幸せのため組中安全、家内安全、五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)を願って御祈祷を執(と)り行い、併せて年内の行事の打ち合わせと親睦を図ってきた。

御祈祷は晴光院の住職を迎え仏式で行う。終了後、引き続き組総会として一年間の諸行事報告をはじめ、次の組長、年間行事予定、次の御祈祷の確認、その他年頭の協議を行い、続いて親睦会を持っている。現在実施されている組は二二組中一三組、その中でも六組は二組ずつ合同で行うため、現在神崎の御祈祷は年一〇回行われている。

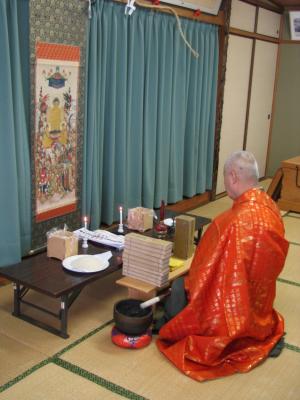

写真20 晴光院住職による集会所での御祈祷(大上上組)

写真20 晴光院住職による集会所での御祈祷(大上上組)

(1)会場

御祈祷そのものの内容は、晴光院に備え付けの「般若箱(はんにゃばこ)」(経櫃(きょうひつ))に納められた一式の物を使って準備し、住職の読経で行うもので各組ほとんど同じであるが、会場については組の状況で変化している。会場については三つの形がある。

ア 順番で組員宅を宿とし実施日も固定する組 二組北の下組 1月17日、大井手組 1月18日

イ 神崎集会所で行う組 一〇組

(ア)合同で行う組 六組

南組と南什人(じゅうにん)組、向井南組と向井北組、井手下の上組と井手下の下組

(イ)組単独で行う組 四組

新屋敷南組、新屋敷北組、北ノ丁組、大上上組

ウ 晴光院で行う組 一組 大上下組

御祈祷は少々狭くても行えるが、親睦会は広い場所を要するため、個人宅で宿をすると無理な場合があり、集会所や晴光院を利用するようになった。この傾向は平成14年頃から見られる。やがて御祈祷、親睦会とも集会所等で行うようになった。

記録をたどれば、御祈祷は組内の宿元(やどもと)(個人宅)で行い、総会と親睦会を集会所に移動して行うとか、原形を守ろうとする努力の跡が見られる。

(2)実施日

会場の変化とともに実施日も変化してきたが、北の下組は1月17日、大井手組は1月18日と昔から固定している。他の組は1月の土曜日か日曜日、成人の日の休日に行う。

実施日は、従来組ごとに決められた日があったが、勤め人も増え組員の要望により休日へと変化した。成人の日は、北ノ丁組、他の一〇組は土・日曜日を譲り合って行っている。実施する時間は合同で実施する井手下組が午後で、他はすべて午前中である。

写真21 個人宅での御祈祷(大井手組)

写真21 個人宅での御祈祷(大井手組)

(3)親睦会の料理

親睦会の料理は、当初炊き出しをして賄(まかな)っていたが、昭和50(1975)年頃より次第に仕出し料理になり、今では全組仕出しである。仕出しへの転換が遅かった組は、大井手組が昭和61(1986)年から、北の下組が64年からである。

さらに最近になって仕出しもやめ、茶菓子で済ませる組も出始めている。御祈祷の一連の行事が早く終わるようになり簡素化されてきた。これは住民の意識の変化であると思われる。

3 御祈祷の起源と準備

起源は明らかではないが、晴光院七世道林智観大和尚のとき、文政年間(1820年頃)に、「大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみたきょう)」六百巻を購入したとの記録があり、この頃が神崎、鶴吉での御祈祷の始まりではなかろうか。

御祈祷の肝要は、お祈りとお札である。「奉(ほう)轉讀(てんどく)大般若経諸願成就祈攸」と記した「お札」を自分たちで刷り、住職とともに祈りを込め各戸に持ち帰りお祀(まつ)りをする。そのために祭壇を設ける。祭壇は中心に拝む対象の掛軸を奉り、お供(そな)えを調(ととの)える。

写真22 各戸への御札(左)と関札

写真22 各戸への御札(左)と関札

写真23 「大般若経理趣分経」を住民の肩に置き諸願成就を祈念する住職(大上上組)

写真23 「大般若経理趣分経」を住民の肩に置き諸願成就を祈念する住職(大上上組)

(1)組内の準備

○当日 約一時間前に晴光院より御祈祷の一式を納めた般若箱を会場に運ぶ

○組で準備するもの 生米(なまごめ)四合から一升 米五合炊いて升に盛る 小皿の塩 皿に塩水を入れ南天(なんてん)の葉を添える 竹四本(関札(せきふだ)を立てるため)など

○御札作りと祭壇 御札用版木を使って刷り御札とする 正面奥に掛軸を掛ける 正面の上に紙垂(しで)付きの注連縄(しめなわ)を張るなど

(2)御祈祷

晴光院住職を中心に参加者一同祭壇に向かい住職の読経。

お経は「大般若経第十會般若理趣分経」、「大般若波羅蜜多経」十巻を転読する。読経のあと、経本を一人一人の肩に置き、肩たたきで諸願成就を祈願する。最後に住職の説教を頂く。

所要時間約三〇分、御祈祷終了後、各戸にお札と升に盛ったご飯を分けて渡す。

4 氏神講との関連

「氏神講(うじかみこう)」は、御祈祷と趣旨は同じであるが、神職をお迎えして同じ1月神式で行う。組内に伊豫神社と晴光院がある井手下(いでしも)組では、この二つの行事を歴代行ってきたが、平成15(2003)年をもって氏神講は終了し、仏式の御祈祷のみとなった。

池内修さん(大正9年生まれ)によれば、「ずうっと昔、北組や南組が井手上(いでかみ)組といわれた頃、井手下組と同じように氏神講(宮祈祷)と御祈祷(寺祈祷)を行っていた。」と言う。

ここで井手下組の「組祈祷」と「氏神講」について、水口裕一さん(昭和25年生まれ)に、お父さん(水口義一氏)から生前聞いたことを話してもらった。

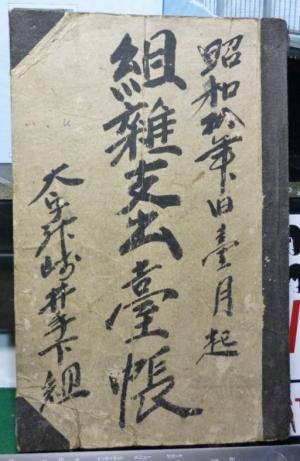

写真24 「組雑支出台帳」(井手下組)

写真24 「組雑支出台帳」(井手下組)

「組祈祷は、組行事の中でも歴史ある仏式の定例行事の一つで、毎年1月に開催され現在に至っている。

井手下組の現存する引継台帳『組雑支出台帳』によれば、昭和10(1935)年には既に行われており、組内の行事として位置づけがある。

当時は組内で食材等を購入し、飲食の準備等をしていた模様がうかがえる。開催時刻は午後二時、夜七時頃まで行われ親睦を図っていた。

組祈祷の協議事項は、区長後任の件、冠婚葬祭(かんこんそうさい)等、組内の取決め事項などが記されている。宿は輪番で、組長宅で延々と開催されていた組祈祷も、生活様式の変化にともない平成15(2003)年からは集会所で行われるようになった。

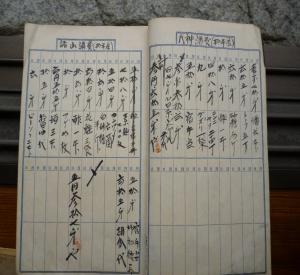

写真25 昭和10年度「氏神講」の経費(井手下組)

写真25 昭和10年度「氏神講」の経費(井手下組)

氏神講については、組祈祷と同じく歴史ある行事の一つで、1月下旬の日曜日に開催されていた。開催場所は組長宅である。伊豫神社の神職をお迎えして組内全員が、新年の家内安全、五穀豊穣を祈願し懇親を図っていた。

しかし、組内に不幸事があると喪(も)に服しているため、この氏神講に出席できない家もあることから、平成15年1月の氏神講を最後に開催されなくなった。」

水口裕一さんは「祈祷と聞くと宗教行事を直ぐに思い浮かべるが、過去も現在も、地域のコミュニティ形成を構築する一つの行事が御祈祷と称されている感があり、身近な生活習慣として催されている。」と言う。

5 変容する御祈祷

御祈祷は、住民の生活様式や意識の変化に順応し今後一層変容すると思われる。現に転入者が、御祈祷を仏式の宗教行事と捉(とら)え不参加になっている組もあると耳にする。

近隣関係が希薄化(きはくか)する今こそ、地域のコミュニティづくりの場として大切に継承していきたいものである。

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]