本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 東古泉

発行:

御祈祷(各地区ごと)

八 東古泉

1 地区の概況

北伊予地区の最西部に位置し、松前地区・岡田地区とも接する地域である。記録によれば、元文3(1738)年、古泉村が分かれて、東古泉村、西古泉村となった。東古泉村は明和10(1760)年には五七戸、明治10(1877)年には七三戸であった。その内、金蓮寺(こんれんじ)(西古泉)の檀家は三七戸、大智院(だいちいん)(筒井)の檀家は一五戸であった。

平成27年4月現在、東古泉の戸数は一七九とアパート二棟一六世帯となっている。人口は五六六人で、60歳以上の割合は約四〇パーセントとなっている。組数は一〇で農家は四〇戸である。

2 御祈祷の現状

御祈祷は各組毎に行い、日時は、1月の第三日曜日に東古泉の総会があり、その日に合わせて、各宿元にてするように地区で決めている。宿元は各組ともに順番制であるが、前年に新築した家、または、新しく転入者の家があればその年の宿元となる。

平成27年には一〇組の内、上南組(一七戸)、庚申組(二五戸)、西中組(一八戸)、五反地組(一六戸)、四反地組(一八戸)、北組(一四戸)南組(二七戸)の七組が御祈祷を実施し、東古泉全世帯数一七九戸の内、一三五戸である。

東組(一五戸)は一〇年くらい前にやめて、西組(一八戸)、上北組(一一戸)も数年前にやめている。これは、組内の相談事の減少、具体的には、三〇年前頃はほとんどの家が農家で共同で持っている籾(もみ)すり機の管理方法、水田の水引当番、栽培品種の情報交換等を行っていたが、農家が減少し共同の籾すり機もカントリーに変わり、農業などに関する相談事がなくなったこと、また宿元に組内全員の集まる広さの座敷がない、組内の住人に転入者等が多く、古いしきたりになじまない等、それぞれの事情によるものである。

3 御祈祷の内容

宿元は事前に神棚を準備する。御祈祷の三日くらい前に松前の浜に行ってホンダワラ(海藻(かいそう))を採ってきて、紙垂(しで)とともに注連縄(しめなわ)につける。

現在では玄関に海藻を付けた注連縄を張る宿元は少なく、祭壇に海藻を付けた注連縄を張って、鏡餅、洗米、御神酒、しきみ、小皿に海潮、南天(なんてん)の葉(お祓(はら)い用)、半紙をお供(そな)えする。祭壇は東側に作り、西から東に向かって拝むようにしているが、組によって多少の違いがある。半紙は住職に渡し、次の年のお札を作ってもらう。

写真46 神棚

写真46 神棚

写真47 お供え物

写真47 お供え物

御祈祷は仏式でしている。真言宗智山派、金蓮寺(こんれんじ)の住職が午前8時頃より順次各組の宿元を回り、お祓いとお経を上げて、家内安全、組内安全を祈願する。家内安全のお札を組内全戸分と組中安全のお札を四枚いただく。組内安全のお札は組の東西南北境界の四角(よすみ)に立てる。

当日は、各組とも各戸一名が参加、宿元で住職のお祓い、お経(きょう)が終わった後、料理店へ行って食事をして懇談を行っている。料理は一人前が四千円から五千円程度である。組によっては夫婦で参加し新年会を兼ねてにぎやかに行う。

また、ある組は、お茶と、お菓子のみとし一時間程度で簡単に終わっている。以前は、鏡餅(かがみもち)を一組作り、御祈祷の後各戸数に切り分けていたが、今では小さい鏡餅を戸数分作り宿元が大きい鏡餅を切り分けることもなくなっている。

4 御祈祷内容の変遷

一五年くらい前頃は、宿元は現在同様の祭壇を準備し、当日はお昼前に宿元に集まって今年度の組内の役員と来年度の宿元などを決めて昼食をとり、懇談する。昼食は料理店より仕出しをとり、一人前が三千円から四千円くらいである。昼食後適当な時間に鏡餅を全戸分に切り分けお札とともに全戸に配り、お神酒をいただいて解散する。

昔の東古泉は、「お日待祈祷(ひまちきとう)」といって二日間行っていた。御祈祷の日は、毎年1月19日・20日に決まっていた。宿元は宿を貸すだけで参加者(男性のみ)は全員宿元に泊まる。この時の祭壇は「吊(つ)り祭壇」(神棚を天井から吊るす)で、南北の方角に吊(つ)るす。祭壇には一五年前と同様に、注連縄、ホンダワラ、鏡餅、洗米、海潮、南天、しきみ、半紙を置いていた。

1月19日は東側から西に向かって祭壇を拝む。1月20日は西側から東に向かって祭壇を拝む。食事は野菜などは各人が持ち寄り参加者が料理を作る。19日は宿元に参加者全員で泊まり1月20日の「日の出」を拝むので「日待(ひまち)祈祷」と言っていた。しかし 二日間は長く、宿泊のため寝具も宿元の手持ちでは不足で各自で持ち込む等大変な手間なので、一日のお日待祈祷になり、その後、生活習慣の変化、仕事の都合等により1月20日に近い日曜日になり、東古泉は一月の第三日曜日に地区の総会の後で御祈祷をするようになった。また、いつの頃からか注連縄とホンダワラに加えて紙垂(しで)を付けるようになった。

5 御祈祷の記録

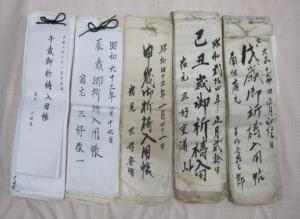

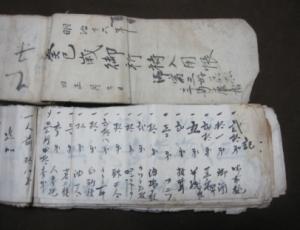

御祈祷の資料として残っているのは、南組に「入用帳」として残る明治26(1893)年からのものが最も古く、一年分は半紙を二つに折りにして三枚程度をコヨリで綴(と)じた簡単な記録である。内容は宿元名、出席者、お布施(ふせ)食料費等の費用明細を記入、そのほかに地区の状況、感想等を記入している年もある。

写真48 明治26年からの「御祈祷入用帳」

写真48 明治26年からの「御祈祷入用帳」

写真49 明治26年「入用帳」の表紙と記載内容

写真49 明治26年「入用帳」の表紙と記載内容

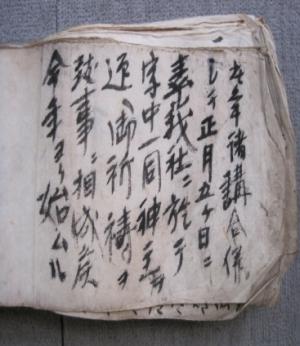

(1)お布施の金額

お布施の記録は、明治26年五銭、明治40年一〇銭、大正9年 二〇銭、昭和18年七〇銭、昭和21年一円、昭和23年二五円、 昭和28年百円、昭和38年二百円、昭和49年八百円、昭和59年 四千円(賄い料含む)となっている。

平成8年からは、お布施五千円、賄料二千円となり現在も同額である。米価格は、大正8年には、白米一升四六銭、麦一升 二六銭、昭和15年には、玄米一俵四二円六〇銭、麦一俵一二円との記述がある。

写真50 明治26年「入用帳」の記載内容

写真50 明治26年「入用帳」の記載内容

(2)食料品の価格

明治27(1894)年の料理材料を見てみると、椎茸(しいたけ)、揚げ、酢(す)三合、ひりこ(いりこ)人参、豆腐(とうふ)、お神酒等であり、費用は合計三二銭二厘で、参加者八人で割ると四銭二厘となる。この材料では豪華な食事にはならなかったと思われる。

(3)その他の記録

「入用帳」には、諸費用や参加者の記録のほか、記録者の感想等も書かれている。これらの一部を紹介する。

○ 明治26年には「此年諸講合併シテ正月五ヶ日ニ素鵞社(東古泉の鎮守社)ニ於テ字中一同神主ヲ還ヘ御祈祷ヲ致事ニ相成候今年ヨリ始ムル」とあり、この頃は神職が御祈祷を行っていた。

○ 明治31(1898)年には「地方税」として御祈祷参加者が一人当たり「七銭」程度を支払っている、これは大正の頃まで記述がある。この「地方税」についての詳細(意味)は不明である。

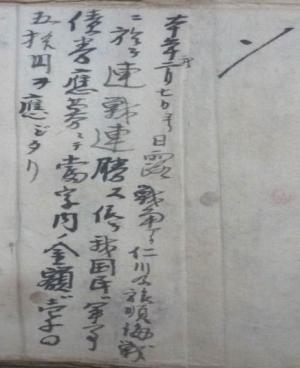

○ 明治37年には「本年二月七日ヨリ日露戦争アリ 仁川及旅順海戦ニ於テ連戦連勝ス 依テ我国民 軍事債券応募ニテ當字内ノ金額○○円ヲ應ジタリ」の記載がある。

大正時代になると記載内容がずいぶん様変わりしている。

写真51 日露戦争の軍事債券に応募した記録

写真51 日露戦争の軍事債券に応募した記録

○ 大正7(1918)年には「時ハ正月二十日ノ午後ノ二時 解散時期ニ地方税ノ牛肉ノト 彼是面倒ノ事 米 二升 鯨(皮鯨か)二百匁(もんめ) ハハハ……」と笑いとばし……

○ 大正8(1919)年には「栄三郎様(宿主)乃羽釜(はがま)ノ御祈祷デ 面倒至極………」と面倒がった記述がある。

よき大正時代の大らかな雰囲気を十分に感じることができる。

6 これからの御祈祷

現在は年長者が元気な組は従来通り行い、そうでない組は簡素化、またはやめている傾向がみえる。将来はなくなっていくかもしれない行事ではあるが、簡素化し少しでも永く続けていこうと努力しているのが現状である。

これらの内容は 早瀬辰郎さん(昭和3年生まれ)、三好国栄さん(昭和17年生まれ)、森下昌隆さん(昭和18年生まれ)、三好則雄さん(昭和27年生まれ)に協力してもらった。

各種資料については、東古泉の最も古い組の一つである南組で、明治26(1893)年から連綿と続いている「御祈祷入用帳」から引用した。

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]