本文

北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷 鶴吉

発行:

御祈祷(各地区ごと)

五 鶴吉

1 地区の概況

地区の中央部を南東から西に長尾谷(ながおだに)川が流れ、川の北側を本村地区三組(上・中・下)、南側が安井地区三組(東・中・西)、地区東が三軒屋、西を賀佐(がさ)と呼ぶ。地区東の神崎地区に晴光院(せいこういん)と伊豫(いよ)神社があり地区の多くの人が檀家(だんか)、氏子(うじこ)となっている。平成27年4月での世帯数二二八戸、人口八七一人、農家戸数八五、組数八である。

2 御祈祷の今昔

今から一五~二〇数年前まで本村の三組と安井の三組、賀佐は正月祈祷と夏祈祷を行っていた。現在、両方の実施は本村上組のみ。御祈祷を実施しない組は三軒屋一組、ほか六組は正月祈祷のみである。多くの組が年1回の御祈祷に変わったのは、当番や各戸の負担軽減のためといわれている。

また本村地区では子どもたちによる虫祈祷(夏祈祷)が行われている。

3 御祈祷時の行事

新年の御祈祷は正月明けの休日に行われる。これは1月末の大字総会までに、「組会」を開き各組の役員を選出するためである。その後、御祈祷、懇親会を行う。

(1) 組会(組総会)

多くの組が正月祈祷当日に組会を実施している。組内の世帯が集まるのは、この時のみであり、組会では前年度の行事、組会計報告と新年度の組長、協議員、その他の役員選出と組の課題協議を行う。その後、年間(半年)の必要な組費と懇親会費用の集金を行う。

(2) 御祈祷

御祈祷は表2のように神式と仏式があり、神式は本村上、安井東と賀佐の三組、その他の四組は仏式で行っている。前年家族に不幸のあった方は、神式の御祈祷は欠席。仏式の場合、出欠は本人の判断に委(ゆだ)ねている。

ア 神式の御祈祷

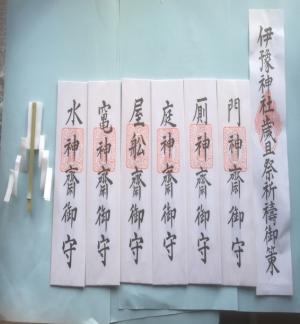

伊豫神社神職(現在は伊豫稲荷神社神職星野氏の兼任)の御祈祷は、宿元では神棚に紙垂(しで)を付けた注連縄(しめなわ)を掛ける。そして神職が来られた時は、当番と神職が一緒に祭壇を組立て、棚に鮮魚(鯛(たい))と収穫したお米と野菜(人参・きゃべつ等)、果物(みかん・りんご等)、お神酒(みき)、塩水の皿に南天(なんてん)の小枝、当日炊(た)いたご飯をお供(そな)えする。そして神職が持ってくるした氏神さまのお札「伊豫神社歳且祭(さんたんさい)祈祷(きとう)御策(おふだ)」、六枚組の「門神・厠(かわや)神等の齋御守」のお札と「藪神様(やぶかみさま)の御幣(ごへい)」(竹に挟んだ紙垂(しで))、榊(さかき)を中央に祀(まつ)り、五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)、無病息災(そくさい)、家内安全、組内安全の御祈祷を受ける。神事のあと参加者全員のお祓(はら)いを行い、宿元と組代表が玉串拝礼をする。その後、神職のお話で終了する。お札は参加者に配られ、各家の神棚と各所(門前・厠等)にお祀りし、薮神様の御幣は屋敷神の在る家のみに配り、お祀りをする。

写真26 伊豫神社神職による御祈祷(賀佐)

写真26 伊豫神社神職による御祈祷(賀佐)

写真27 伊豫神社歳旦祭の御札(右)と六枚組の齋御守

写真27 伊豫神社歳旦祭の御札(右)と六枚組の齋御守

イ 仏式の御祈祷

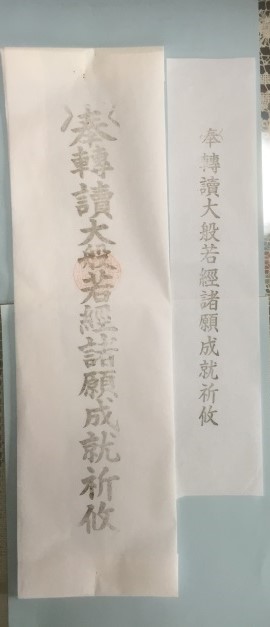

晴光院住職の御祈祷は、当日当番が晴光院に御祈祷準備品のお経、掛け軸、札の版木等を取りに行き、当番宿にて版木に墨(すみ)を付け、和紙(半紙)を被(かぶ)せて「奉轉讀大般若経諸願成就祈攸」のお札を刷る。祭壇には紙垂を付けた注連縄と掛け軸を掛け、刷ったお札を祀り、周りにお米、野菜、お酒をお供えし、ローソクを立て住職の御祈祷を受ける。

御祈祷は大般若経本の読経、そのあと住職が参加者一人一人に「大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみたきょう)」を肩に置き肩たたきを行い、諸願成就の祈念をする。最後に住職の講話を聞き終了である。

小お札は御祈祷後、各参加者に配り各戸にてお祀りする。大お札は宿元に祀り、また四枚の大お札は竹に挟み「境礼(さかいふだ)」として、組の東西南北の境界に立てて祀る。

写真28 晴光院の御札(左)と住職による御祈祷(本村中組)

写真28 晴光院の御札(左)と住職による御祈祷(本村中組)

4 各組の御祈祷

(1)三軒屋(世帯数三一戸)

昭和30年前後は一〇世帯程度であったが、最近は新宅と転入世帯により大幅増加した。

明治時代は、柏原、済川の両家が祭主として、組内数軒の人と、組内にあった小さな竈(かまど)神社で無病息災、五穀豊穣の御祈祷を行っていた。この神社は「竈神社 通称へっついさん」と呼ばれていた。(詳細は『北伊予の伝承2』「竈神社 通称へっついさん」参照。)

御祈祷について西影順一さん(昭和2年生まれ)に聞いた。

「いつからか時期は不明だが、三軒屋は組の御祈祷行事は行っていない。その代わりに、毎年元旦に組新年会を行う。全世帯が集まる行事はこの時のみで、前年の行事、会計報告、新年度の組長、協議員等の役員選出、組問題の協議等を行った後、新年会に移り、簡素な料理と酒にて公民館で組内の懇親を図(はか)っている。」

(2)本村上組 (世帯数二三戸)

御祈祷について白石勝美さん(昭和9年生まれ)に聞いた。

「昭和60年頃は一七?一八世帯程度であった。増加世帯は新宅である。現在、正月と夏祈祷を伊豫神社の神職によって行っている。年二回の御祈祷は上組だけである、組内全戸が揃(そろ)うのは御祈祷時のみで、組内の付合いや、繋(つな)がりを大事にするためである。

昔、正月祈祷は1月8日、夏祈祷は田休みと決まっていたが、時代の変化にともない勤め人が増え、決まった日取りでは難しく、現在、冬は年明けの休日、夏は6月第三日曜日に行う。現在も宿元は当番の持ち回りで個人の家で行っている。懇親会料理は仕出し料理である。昭和60年頃までは、組保有の食器を使用していたが、仕出し料理に変わり、食器類は公民館に寄付した。」

写真29 懇親会(本村中組)

写真29 懇親会(本村中組)

(3)安井東組(世帯数三三戸)

昭和45年頃の高度成長時期は一九世帯であったが、新宅の大幅増加と転入世帯により現在の世帯数になった。

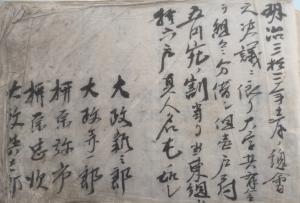

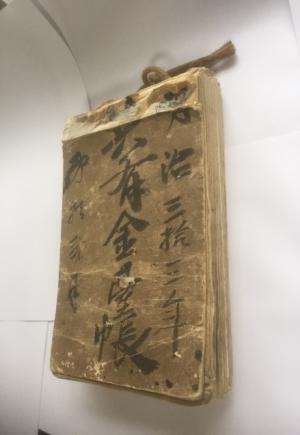

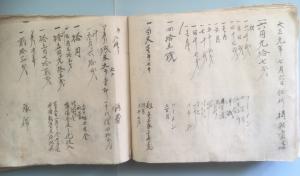

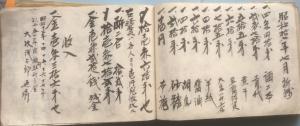

明治33(1900)年(一一五年前)の「共有金台帳」を見ると御祈祷はすでに行われ、組の重要な会計と行事(御祈祷等)が記載され現在も継承している。「台帳」は、組会、御祈祷の宿元、当番名、参加者数と組会計、御布施費、懇親会料理費、秋祭り費用、組役員名が記されている。

明治33年の台帳を見ると「明治三拾三年度ノ総會之決議ニ依リ大字共有金ヲ組々ニ分借 但壱戸ニ付五円宛ノ割リ当 当東組拾六戸真人名左ノ如シ 大政新三郎 大政赤一郎 柳原弥市 柳原忠次 大政興太郎……」と組会計内容や参加者氏名等が記入されている。御祈祷内容、懇親会料理等は記載無く不明である。御祈祷の記載が始まった時期は大正9(1920)年の夏祈祷からである。この時期から御布施費用(壱円)と賄い料理の買出し品(ソウメン、ショウユ、イリコ、酒等)、金額が記載されている。

写真30 明治33年「共有金台帳」と一部(東組)

写真30 明治33年「共有金台帳」と一部(東組)

御祈祷について大政秀郷さん(昭和19年生まれ)に聞いた。

「平成10年までは、御祈祷は正月祈祷と夏祈祷を行っていた。昭和35年前後までの正月祈祷は神職が各戸を回っていた。その後、当番宅での御祈祷になった。夏祈祷は虫祈祷とも呼ばれ、田植え後の田休みの日(7月初旬)に晴光院(せいこういん)の住職によって行われていたが、平成11年から正月祈祷のみになった。鶴吉の多くの組も、この前後に年一回の御祈祷になった。その理由は当番や組内の負担軽減のためと言われている。」

写真31 大正9年夏祈祷(東組)

写真31 大正9年夏祈祷(東組)

御祈祷・懇親会宿については、昔から現在まで当番宅での持ち回り、新築した場合は優先して宿元としている。懇親会も当番宅であったが、最近は世帯数が多く宿元での実施が難しく、公民館を使用する場合が多い。

懇親会の賄(まかな)い料理については、昔買出(かいだ)しは当番男性が郡中(現伊予市)へ買い出しに行き、当番の奥さんらが作っていた。昭和60年中頃までは正月は昼夜二回の懇親会があり、昼間は簡単な料理(豆腐(とうふ)・酢(す)もの)と二升(しょう)の酒のみであった。昼間から多くの酒を飲むと、酔っ払うとのことで少々にしていた。夜は多くの料理と酒にて大いに組内の懇親を図っていた。その後、懇親会は御祈祷後の一回のみとなった。これは兼業農家が増え、朝から晩までの行事が難しくなったためである。」

昭和62年正月祈祷からは仕出し料理に変わった。一戸当りの料理費用は、昭和18年七六銭、昭和42年二二〇円、昭和62年千五百円、現在は二千五百~三千円である。

(4)安井西組(世帯数四一戸)

三〇?三五年前は一四?一五軒であったが、現在は新宅と転入世帯が大幅に増加し、鶴吉で一番多い世帯数となっている。

昭和十八年七月祈祷

一、四円四拾銭 酒二本

一、弐円七拾銭 肴代

一、五拾五銭 煮干

一、六拾銭 豆腐栫賃

一、七拾五銭 大豆一升五合

一、四拾銭 半紙

一、六拾銭 醤油

一、四拾銭 胡瓜

一、弐拾銭 砂糖

一、壱円 布施

〆五拾五銭也

右経費ハ各人ヨリ壱円宛聴き取るス

一、酢二合 拾弐銭

〆拾壱円七拾弐銭

一、金壱円弐拾八銭 残金

収入

一、金壱円三拾六銭

昭和十三年 十四 十五 十六 十七年

以上五ヶ年間 稲荷神社利子金

大政朝太郎 返済

御祈祷について水口浩一さん(昭和2年生まれ)に聞いた。

「昔は正月と夏祈祷とも晴光院の住職が行っていた。平成2年から正月祈祷のみである。昭和60年頃まで懇親会は昼夜二回あり、料理材料は若い男性が郡中(現伊予市)に魚、鯨(くじら)、肉等を買出しに行き、宿元の奥さんの指導を受けた男性が料理を作っていた。昼間の料理は鯨の刺身(さしみ)、夜は「牛肉の汁かけ」(現すき焼き)と酒であった。料理は男性が作るため、簡単なもので献立は決まっていた。」

その後、昼間のみになり現在は仕出し料理に変わった。昔の御祈祷宿は当番宅で行っていたが、現在は参加者が多いため、公民館で行ってる。

(5)賀佐(世帯数二六戸)

昭和年代は九軒前後であったが、その後新宅、転入世帯が増え、世帯数は大幅増加となった。

御祈祷について大政邦和さん(昭和16年生まれ)に聞いた

「賀佐地区の氏神は、昔から出作(しゅっさく)の二名(ふたな)神社であった。この地区が大洲藩(おおずはん)の管轄地(かんかつち)であったからである。昭和年代までは二名神社の神職が、各戸別に回っていたので、その頃は家族全員が神前に出迎え、お祓を受けた。御祈祷は組や各家にとって一大行事であった。御祈祷の日は各戸主(こしゅ)が宿に集まって神職の賄いと懇親のため料理作りに当たった。

平成16年、賀佐地区が伊豫神社へ氏子替えして伊豫神社の神職が担当するようになった。

現在、御祈祷、懇親会は新年初めの休日に組長宅にて行っている。また懇親会料理も賄い料理から仕出し料理になっている。」

5 御祈祷の変容

時代の変化により、御祈祷のあり方も変わり、公民館で御祈祷、懇親会をする組が多くなった。

世代、時代の変化により男性の戸主に代り女性の参加が多くなった。組会や御祈祷には参加しても、懇親会の参加者は少なくなってきているなど、一部では組内のつながりが薄れつつある。

PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]