本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり-

発行:

2 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり-

松前町行政区画の変遷と神社の祭礼について

明治二二(一八八九)年の町村制施行で松前村、岡田村、北伊予村の三か村が生まれ、昭和三〇(一九五五)年の合併で現在の松前町が誕生した。

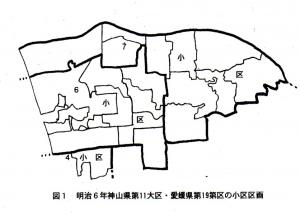

図1 明治6年神山県第11大区・愛媛県第19大区の小区画

図1 明治6年神山県第11大区・愛媛県第19大区の小区画

明治初期、行政区画の呼称を従来の固有名詞で呼ばず、数詞(番号)で表す「大区(だいく)小区(しょうく)制」が実施され、大区に区長、小区に戸(こ)長が置かれ行政を担当した。松前の三か村は、明治六年(同年二月、太政官(だじょうかん)布告で石鉄県と神山県は愛媛県となる)旧神山県の第11大区は愛媛県第19大区となった。明治一一年急進的な諸改革に対する根強い反対を受けて「大区小区制」は廃止され、郡役所のもと新しい村の区画が作られた(図1)。

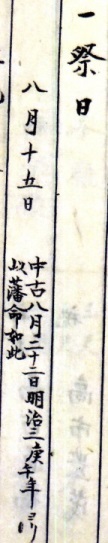

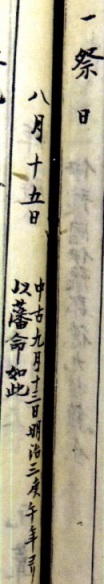

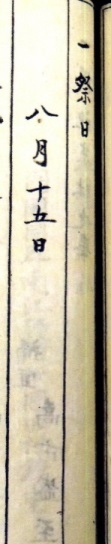

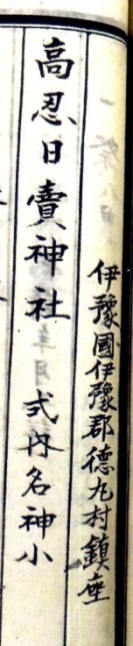

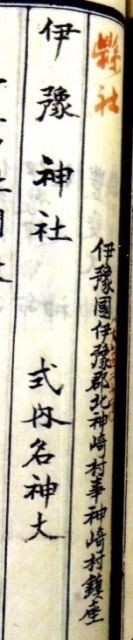

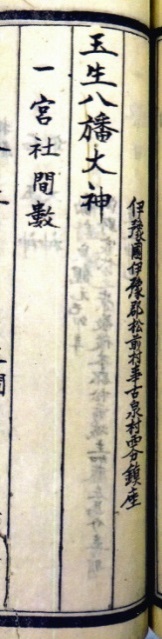

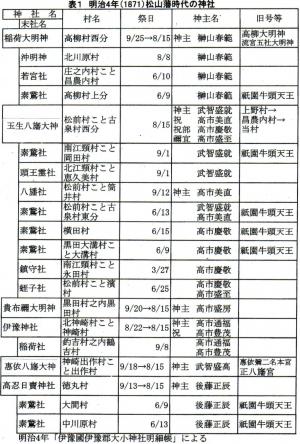

明治四(一八七一)年、松山藩時代の松前地区の神社のうち、表1のように稲荷(いなり)大明神(高柳村西分)、玉生(たもう)八幡大神(古泉村西分)、貴布禰(きふね)大明神(黒田村)、伊豫(いよ)神社(神崎村)、恵依(えひめ)八幡大神(出作村)、高忍日賣(たかおしひめ)神社(徳丸村)の六座では、秋の祭礼は藩命により郷社(格式の高い神社)玉生(たもう)八幡大神の旧暦八月一五日に統一されたが、郷社以外の村社(末社)では旧暦六月から九月の期間に行われ統一されていない。(明治四年『伊豫國伊豫郡大小神社明細帳』表1による)

写真 『伊豫郡大小神社明細帳』より (明治4年)

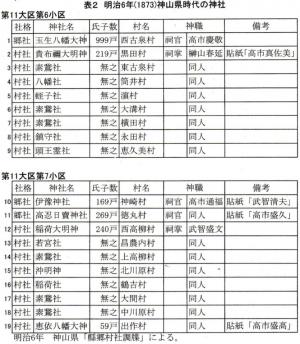

なお、明治六(一八七三)年神山県時代、第11大区第6小区の郷社は玉生八幡大神(氏子数九九九戸)のみで村社は八社、第7小区の郷社は伊豫神社(氏子数一六九戸)と高忍日賣神

社(氏子数二六九戸)の二座で村社は八社ある。(明治六年神山県『縣郷村社調牒』表2による)

表1 明治4年(1871)松山藩時代の神社

表1 明治4年(1871)松山藩時代の神社

なお、秋の祭礼日が現在の新暦の一〇月一五日に決定したのは昭和一一(一九三六)年である。

表2 明治6年(1873)神山県時代の神社

表2 明治6年(1873)神山県時代の神社

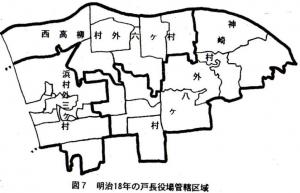

図2 明治18年の戸長役場管轄地域

図2 明治18年の戸長役場管轄地域

明治一七年一二月、新たに「町村戸長役場管轄区域」が設定され、翌一八年から実施された。松前には三つの村がおかれ、北伊予地区は「神崎村外八ヶ村」と呼ばれた。これがそのまま明治二二年に実施された町村制に基づいた新しい町村、すなわち松前・岡田・北伊予村の区域となった。(資料は伊予高校教諭柚山俊夫氏提供)

今回の祭礼は、宮司が行う神社に係わるものをいう。北伊予九地区(藩政時代は村)でも古くから行われている重要な年中行事で五穀豊穣(ごこくほうじょう)、組中(くみじゅう)・家内安全、無病息災、子どもの健やかな成長などを祈念する春夏秋の季節を彩る祭礼である。

延喜式内社(えんぎしきないしゃ)である徳丸の高忍日賣神社(縣社・郷社)は中川原の素鵞(そが)社を、延喜式内名神大社である神崎の伊豫神社(縣社・郷社)は鶴吉の稲荷社を、西古泉の玉生八幡大神(郷社)は東古泉、大溝、横田の素鵞社と永田の鎮守社を末社にもち、出作惠依大神(恵依彌二名(えひめふたな)神社)を加えて、神社ごとに祭礼を行ってきたが、現在は生活改善面などから統一して行っている。

北伊予の春祭りは、現在域内いずれの神社も四月二九日、境内(出作は集会所前)で子ども相撲を行い、近年は女子も参加し華やかである。

夏祭りは、各地区により異なるが、茅(ちがや)の輪をくぐって無病息災を祈る輪越(わごし)を行い、一部の地区では境内で演芸大会を行い出店も出る。徳丸では八月二日「虫干祭」を

行い、村芝居は遠来からの観客も多い。

また秋祭りは、一〇月一四・五日の二日間行われる。前日は宵宮(よいみや)で、夕方氏神さまからご神火をもらって各家々のご神燈に火を点(つ)けて回る高張(たかはり)を行う地区もある。一四日は土地の生活を脅かす悪霊(あくりょう)払いや五穀豊穣に感謝する獅子舞が各地区で行われる。一五日は神輿(みこし)の巡行と一部の地区では獅子舞も行われる。神輿は家々を巡行し宮司がお祓(はら)いをする。徳丸・中川原・神崎三地区では大・小神輿二体が巡行する(表3)。近年大神輿はかき手不足からウイークデーの開催が危ぶまれる地区もあり今後の課題である。

表3 北伊予の秋祭りの出し物(平成29年)

表3 北伊予の秋祭りの出し物(平成29年)

なお、各地区の祭りの記述で引用した文献は、原文のまま掲載した。また、各地区の概況で記した人口等の資料は、松前町が公表しているものを使用した。

1 徳丸

2 中川原

3 出作

4 神崎

5 鶴吉

6 横田

7 大溝

8 永田

9 東古泉

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]