本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 横田

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)六 横田

(一)地区の概況

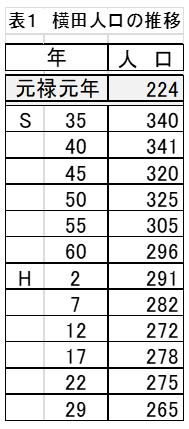

横田は北伊予地区の南西に位置し総面積(河川・道路等を含む)は七八ヘクタールで、南から村組(三〇戸)、南組(二一戸)、北組(三九戸)の三集落から成り立っています。これらの「組」は一部の行事(例えば御祈祷、地蔵祭り等)はそれぞれが独自に行っています。現在の地区世帯数一一三、人口二六五人、北伊予で最少であると同時に昭和三五年(三四〇人)からの推移でみると人口減少が生じている唯一の地区です、その幅は七五人、ほぼ二二?減と決して小さい数ではありません。このような住民数の減少は地区の諸行事の形・運営に様々な変化をもたらしています。もちろん「祭り」も例外ではありません。

(二)神社

幟(のぼり)が立つと一挙に「お祭りだなあ」という気分になります。幟には「奉献」という字を冠してその地区に関係する神社名が書かれていますが、横田に立てられる幟の場合は玉生(たもう)八幡宮、素鵞神社、天満宮の三社です。

玉生八幡大神社 西古泉にあるこの神社は松前・岡田・北伊予のそれぞれの一定地域にまたがる広い氏子域を持つ神社で、これらの域内にある神社を包括的に管理・管轄(かんかつ)しています。秋の例祭日に全地区からの代表者が参列(横田からも宮総代の二名が参加します)して行われる「お旅所神事」は、未明の幽玄(ゆうげん)な雰囲気も加わってこの神社が地域の中核神社であることを強く印象付ける厳かな神事です。なお、氏子の皆さんは「たもうさん」と親しみを込めた呼び方をしています。(以下「玉生神社」と表記します。)

素鵞神社 横田にあるこの神社は疫病の流行を契機として慶長四(一五九九)年にできた神社で、幣殿には「祇園社」の額が掲げられていますが、明治政府の神仏関係の諸方針のもとで素鵞神社と改名されました。以前は「オテンノウサン」と呼ばれていました。玉生神社の文書に「祇園天王社」の名称が記載されており、これに由来する呼称のようですが、四〇代以下の人には使われていません。春夏秋の祭りの神事は玉生神社の神職の方が来られて執り行われています。横田の住民は、この二社の二重氏子となります。

天満宮 この社(やしろ)は、現在は無くなっていますが、明治九年に作られた畝順帳(せじゅんちょう)(説明必要)に「村中総持」と表記された土地(村組の県道東側)があり、ここに社がありました。明治政府の方針により素鵞神社へ合祀(ごうし)され、跡地は農地になっています。老人の中にはこのような経緯からこの田を「天神田」(天満宮の別名)と呼んでいる方がいます。

(三)春祭り

神様を村里にお迎えし、春の訪れとともに始まる農事の順調な進行とこの年の豊作を祈る、同時に暖かさとともに活発になる疫神や悪霊を追い払っていただく、これが春祭りとされています。

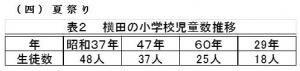

この祭りの行事は神社で行われる子供たちによる相撲です。相撲を奉納するとともに、そこに集うこどもたちの健やかな成長を見守っていただくという神事として発祥したものといわれます。この相撲も現在と五〇年前(昭和三〇年頃)とでは様々な違いが生じてきています。その移ろいを見ていきたいと思います。まず土俵です。以前は地面を掘り下げて、その土は外周に塁状に盛り上げていました。そして掘り起こした部分には中学生が新川海岸まで取りに行った砂を入れていました。今はスコップで土を柔らかくするだけで当然盛り上げた外周土塁はありません。俵も藁(わら)と縄(なわ)で毎年新調していましたが、今は長期使用に耐える資材に縄を巻いたものを使っています。もっとも砂については昭和三一年に「海岸法」が成立し採取ができなくなったという事情はあります。相撲の内容にも変化が生じました。取組はかっては一〇人抜き、五人抜き(それぞれ十番ゲシ、五番ゲシと言いました。)といった同程度の学年の子ども間での勝ち抜き形式で、それに応じた賞品(文房具)が与えられていました。「少年」たちは熱気にあふれた、時には激しい相撲をとっていました。今はこの形式は廃止され、また、女の子も参加するようになって、優美な相撲風景も見られます。これらの背景には児童数が減少した(表2)ことがあるようです。

写真 春祭りの子ども相撲

写真 春祭りの子ども相撲

相撲の参加者に授けられていた御幣(ごへい)は平成二七年から廃止されています。

ところで、春祭りには今となっては懐かしい光景がありました。境内の回りに数軒の露店の店が出ていたことです。売っているものは色とりどりのニッケ水(飲料水の一種)、練り飴、子どもの喜びそうな景品が当たるくじ、などでした。昭和五〇年代中頃くらいまでのことです。

なお、地区によって異なっていた北伊予の祭礼日(横田は四月二六日)は松前町が成立(昭和三〇年)する少し前に四月二九日に統一されました。ある老人が他地区の祭礼日をほとんど覚えているので不思議に思い理由を聞くと「昔は祭りの日には親戚同士で呼び呼ばれしよった。それが楽しみでほかの地区の祭りの日も暗記しとったんよ。」と言うことでした。

(四)夏祭り

祭りの祭礼日は七月二〇日ですが、神社に幟(のぼり)が立てられ、神職による神事(宮総代二名のみが参加)が行なわれるだけで住民が直接参加する行事はありません。以前南組では神社へ向かう道沿いに正面=「御神燈」、側面=「夏祭り」と「組中安全」と書いたぼんぼりが立てられていました。昭和五○年代末頃立ち消えとなった祭事です。

(五)秋祭り

1 獅子舞

早生品種の稲の刈り取りも終わり一〇月になると公民館から太鼓の音が漏れ聞こえてきます。獅子舞(ししまい)の稽古(けいこ)の始まりです。参加しているのは狩人・猿・キツネ役の未就学児から小学生はほぼ全員、中学生も相当数見られ(太鼓の練習が人気があるようです)実ににぎやかな会場風景です。このような活気ある光景が繰り広げられている原点は平成二年に遡(さかのぼ)ります。戦後青年団を中心に隆盛を極めた横田の獅子舞も五十年頃からは愛好家まかせの運営で、先々が案じられる状態となっていました。

区長の立場からこうした状況を見ていた岩崎利雄さん(昭和一〇年生まれ)が「大字が関与してでも技量の継承と将来に向かって持続可能な組織作りが必要」という思いにかられ、若手に奮起、協力を要請、また往年の練達の獅子遣いや太鼓たたきの方々にもこの意向が伝えられました。当時の練習について、今の中心メンバーの一人金子知芳さん(昭和三一年生まれ)は、「指導のために集まってくれた人数、顔ぶれ、熱心さに、何としてでも残したいという思いをひしひしと感じました。」と感慨(かんがい)深く述べています。数年後この活動主体は「横田獅子舞保存会」と呼ばれるようになり、小部落のうえに少子化による人員の確保の問題を抱えながらも、女子の参加を得るなどの工夫を加えながら冒頭に述べたような活況を維持しています。なお、平成一六年には地元銀行から郷土芸能分野での助成金を受けることができ、諸物品の充実が図られました。

ただ、少し残念な話もあります。横田の獅子舞には「山探し」、「振り出し」、「上通り」の演目がありましたが、このうち「上通り」は演じられる人が亡くなり伝承がかないませんでした。なお、祭り当日は、かっては希望する家で舞われていましたが、今は地区内の決まった場所(三か所)のみとなっています。

2 仁輪加

横田の仁輪加(にわか)(素人が座敷、街頭で行った即興滑稽(こっけい)な寸劇、茶番狂言)については既刊(『伝承第?集』)に詳しく紹介なされています。そこでは仁輪加には獅子舞の獅子が眠るときに飛び入りでやる「一口仁輪加」と旧家の広い土間に幕を引き、観客が居間から見物する「仁輪加芝居」の二種類があったとされています。もう絶えて久しい催しです。この度、金子忠行さん(昭和七年生まれ)が「横田はよもだが多かったんよ」と言いつつ一口仁輪加を幾つかと仁輪加芝居から歌舞伎(かぶき)に題材をとった「お軽勘平」の落ちの部分をやってくださいました。いずれもよどみのない明るい口調でした。ここに一口仁輪加から「闇夜の烏」を紹介しておきます。

獅子が眠る場面 拍子木が打たれ「東西東西これから横田の仁輪加の始まり……」

(ご隠居さんと何かと聞きたがりやの男の登場)

男 ご隠居さん、今日はどこへ行きよるんぞな?

隠居 今日はのう、横田の仁輪加が面白い言うんで見に行きよるんよ

男 ほう、それはそうと何を持っとるんぞな?

隠居 このことか?(真っ黒に塗った画用紙を出す)これはのう、大事なお宝で狩野法眼が画いた「闇夜(やみよ)のカラス」言う名画よ!カラスが何羽画かれとるかわかるか?わかるまいのう。五羽おるんじゃ。(画用紙を両方から押したりゆるめたりする)ゴワゴワ=五羽五羽いいよろが。ところがのう、これはほんとの名画じゃけんわしが気合を入れたらカラスの数が減るんじゃ(紙を押しまるめる)

男 ご隠居さん、折角の名画をもみくちゃにしたらいくまいがな!

隠居 見てみい。さっきの五羽がシワ=四羽になっとろが!

二人が声を揃え「仁輪加じゃー」

(再び太鼓が鳴りだし、獅子が目覚めて踊り始める。)

(仁輪加がいつまで演じられたのかは定かはでありませんが、昭和40年頃までとの説が有力です。)

3 神輿

戦後昭和二一(一九四六)年には、戦時中の中断から復興した横田の大神輿(みこし)は昭和三〇年代後半からは担ぎ手不足で毎年の渡御(とぎょ)が難しくなっていました。結局昭和四三年(一九六八年)に「明治百年を記念して最後の渡御をやろう」ということになりました。「その年は高校一年生で試験中じゃったけど、一回は担いでおきたいと時間をやりくりした。」とその年の思い出を篠崎保さん(昭和二七年生まれ)が語ってくれましたが、結局この人が大神輿を担いだ一番若い人ということになります。その後この神輿は倉庫で保管されていましたが、平成一二年一二月玉生神社へ奉納され、現在もそこに安置されています。

横田に子ども神輿ができたのは昭和四七年です。篠?吉夫氏(第九代北伊予村村長)から寄贈されたものです。一〇月一五日早朝、玉生神社の「お旅所神事」で羽車に移された「御霊」は素鵞神社(横田)での「御霊移し」の神事によりこの神輿へと移されます。宮出しは八時三〇分、渡御は小・中学生により行われ、神職、宮総代、愛護部の責任者が同行します。地区内約八〇軒を回り宮入は午後三時頃になります。神輿が回ってくると各世帯はおくま(神に供えるお米)を奉じ、神職よりお祓(はら)いを受けます。なお、特に希望する家(毎年一〇軒程度)ではその家で神輿を降ろし、神職は家の中の神棚で神事を行います。「神輿を入れる」と言います。なお、大神輿の頃は神輿を入れると酒はもとより煮しめ、むすび等でもてなしが行われていました。

ところで、横田の大神輿については横田が新調したものでないという点では一致していたものの、その出所については鶴吉と新立の二説がありました。平成一二年の奉納時に簡単な分解をしたところ、内部に「鶴吉村大政○○」との墨書きが見つかり、この件は決着を見ることができました。一方、横田がこの神輿を持つようになった経緯については、老人がこどもの頃祖父から聴(き)いたという文字どおり「伝承」された話がありますので紹介しておきます。(本人は「何分昔の話で確証は………」と言っておられますが。

《明治時代に横田には神輿は無く、浜村の新立(しんだて)組と本村組が交互に横田への渡御をしてくれていた。ある年当番であった新立組の横田への渡御が大幅に遅れ、これに激怒した気が荒い者が乱暴行為におよび結局警察沙汰となった。これに懲(こ)りて本村・新立は「横田への渡御は今後止めよう」ということになり、そのかわりとして横田が独自に巡行ができるよう古神輿を工面してくれた。なお、この時の新立の頭取(運行責任者)は「横田の人には決して手を出すな」と立派な統制指揮を執った。》

神輿の出所に鶴吉、新立の二説が流布していたのも頷ける内容かと思います。なお、「事件」ともいうべきこの話についての新聞記事は見つかりませんでしたが、明治二三(一八九〇)年一〇月三一日の海南新聞(愛媛新聞の前身)に、本村と新立の秋祭りの喧嘩がこじれ、この年の当番であった本村組の横田への渡御ができなくなったこと、これに対し横田が「渡御すべし」と強硬な談判に及んだこと、を内容とする記事がありました。老人の伝え聞いた話の背景にあった神輿の渡御に対する当時の横田住民の感情をうかがい知ることができる内容です。

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]