本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 永田

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)八 永田

(一)地区の概況と氏神さま

松前町の中部、東は鶴吉、西は東古泉、南は大溝、北は恵久美に接し、境界は南に長尾谷川、北に神寄(こより)川が流れている。平成二九年四月現在の世帯数は一九四戸、人口は四八〇人である。

氏神さまは、大字永田字大公家にある鎮守(ちんじゅ)神社で主祭神は猿田(さるた)彦(ひこの)神(かみ)(八衢之(やちまたの)神(かみ))、配神は菅原道真公(すがわらのみちざねこう)・金刀比羅神(こんぴらのかみ)・若宮神(わかみやのかみ)・素戔鳴命(すさのおのみこと)・稲荷神・大松神(末社)。鎮守神社は藩政時代に「大下(おおしも)」から「樋ノ口(ひのくち)」に遷宮(せんぐう)した。続いて明治末期、現在地の「岩鋪(いわしき)天満宮(てんまんぐう)」に主祭神として合祀(ごうし)された。それまで永田には二つの神社があったが、慶長年間に勧請(かんじょう)された疫(えき)病(びょう)を鎮(しず)める祇園社(ぎおんしゃ)は鎮守神社に合祀されたのだろうか、神社名の変更はなく従来のままだった。

鎮守神社は、中世にあったと言われる「長蓮寺(ちょうれんじ)」の守護神とも考えられ、その理由は「金突(かなつき)」「油田(あぶらだ)」などのホノギ(小字(こあざ))として残っている。岩鋪天満宮は正和二年(一三一三)年松前の漁師が神のお告げによって、南東の原(現在地)に鎮祭したといわれている。

(松前町教育委員会資料より)鎮守神社の神職は西古泉の玉生八幡大神社の高市氏である。

(二)祭りについて

永田の春、夏、秋祭りについて、小笠原盈喜(みつよし)さん(昭和九年生まれ)に聞いた。

1 春祭り

春祭りは北伊予地区統一日に、鎮守神社岩舗天満宮境内(通称天神さん)での奉納相撲(ほうのうずもう)。相撲の準備は中学生と愛護部の役員で進めます。

祭りが近づくと、中学生は各戸を回り寄付金を募(つの)ります。

そのお金で相撲(すもう)の賞品(文房具類やお菓子等)を揃(そろ)えます。

「御幣(ごへい)作りは、孟宗(もうそう)竹(ちく)を六〇センチメートル(中学生用)七本、五〇センチメートル(小学生用)一三本、四〇センチメートル(未就学児用)一〇本を切り揃(そろ)え、汚れを除くのと清めの意味を含め水洗し、乾燥後先端を割り四手(しで)(紙垂)を挟(はさ)み紅白の水引で結びます。

三〇年代は、土俵の砂をリヤカーで塩屋の浜へ取りに行っていましたが、永田に生コン会社が出来た頃からは川砂をもらっていました。現在生コン会社はなくなり関係者が必要な量を塩屋の浜で取り、海水で洗い清めて土俵に使用しています。土俵作りについて、以前は土を堀り周囲を高さ三〇センチメートルほど盛り立てその中に俵を回し、砂を敷いていた。現在(平成二三年以降)は平坦地に俵を並べて砂を撒(ま)き、土俵の出来上がりです。

祭り当日は、神殿に御幣(ごへい)を並べ玉生八幡神社の神職による神事を行います。参列者は大字(おおあざ)三役や宮総代ほか各部役員が玉串奉奠(ほうてん)を行います。

神事が終了後、いよいよ相撲の始まりです。最初は未就学児から小学生の取組で可愛い仕草で見物客も拍手喝采(かっさい)。小学生も高学年となると真剣で技も多彩です。三番、五番抜きの子には御幣が渡されます。行司(ぎょうじ)は中学三年生が執(と)り行います。取組が終われば文具やお菓子が参加者に配られます。これも楽しみの一つでした。この御幣は五月の苗代の水口(みなくち)(田に水を入れる口)に苗の順調な生育と豊穣を願い立てていたようです。

写真1 子ども相撲の御幣(平成29年4月29日)

写真1 子ども相撲の御幣(平成29年4月29日)

写真2 熱戦の子ども相撲(平成29年4月29日)

写真2 熱戦の子ども相撲(平成29年4月29日)

2 夏祭り

以前は七月二五日と決まっていましたが、最近では二五日に近い土曜日に行っています。これは祭りに多くの人が参加できるように配慮したものです。

現在の祭りは、平成四(一九九二)年か五年頃復活、舞台は鉄骨造組立て式であり、背景は中学生全員が描いた夏模様です。

実施に当たっては五月頃より夜店に出すメニュー、値段、演芸について役員全体で会議を行い決定します。

当日は朝から舞台の組み立て設置、本殿での神事の準備を大字(おおあざ)の役員総出で行います。神事は春祭りと同様神職を迎え行います。

夕刻の六時頃より夜店(かき氷、焼き鳥、ビール、ジュース、枝豆、いなり寿司、菓子、くじ引き、Em石鹸等)を開き、カラオケの音楽が流れ始めると子どもたちはお目当ての品物を買い求めます。

七時頃よりいよいよ演芸大会の始まりです。出演数は二〇組を少し上回る数です。カラオケ、舞踊(ぶよう)、合唱、伊予漫才、コント等多彩で年齢も五、六歳から八〇歳代までの幅広い男女が二時間を越え祭りを盛り上げます。

演芸が終わるとお楽しみ空くじなしの抽選会(ちゅうせんかい)です。賞品は年により違いますが、自転車・扇風機等で大字及び地元企業等から提供される特等、一、二等賞が出る度に歓声が盛り上がります。

「夏祭りは古くは、明治八年に地区の有志数名が発起人となり提灯(ちょうちん)を奉納し、今はない小富士松の枝に吊(つ)るし献納されていた。」(『ふるさとをたずねて』平成二二年三月発行より抜粋)

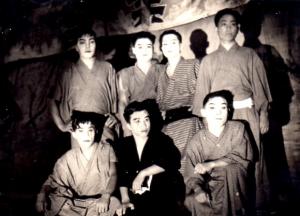

また、戦後娯楽の無い昭和二〇年代前半の頃は青年の村芝居等の演劇活動が盛大に行われ見物人で天神さんの境内は溢(あふ)れる状態であった。舞台は丸太を骨組み

してその上に小学校から荷車に積み借りてきた渡り廊下を敷き詰め、色とりどりの幕を張って完成する。芝居の幕間には有志より御花(おはな)の提供があると、花の御礼の報告と共に「金一封」と墨で大きく書き幕に張り出していました。

写真3 村芝居の出演者(昭和22年)

写真3 村芝居の出演者(昭和22年)

写真4 村芝居の一場面(小笠原盈善氏所蔵 昭和27年)

写真4 村芝居の一場面(小笠原盈善氏所蔵 昭和27年)

写真5 夏祭りの余興(平成29年7月22日)

写真5 夏祭りの余興(平成29年7月22日)

3 秋祭り

祭りは、神輿(みこし)の巡行と獅子舞(ししまい)です。

神輿は子どもが担(かつ)ぐ飾り神輿一体が巡行しています。祭りが近くなると公民館に保管している神輿を出し磨き飾り付けを行います。

高張提灯は、一三日と一四日に各家々を回ります。一三日は天神さんより東方の家から、一四日は逆の西方の家から回ります。道中、家の中では「もーてーこい もーてーこい」と掛け声をだします。各家の玄関に入りお金(三百円?五百円くらい)やお菓子をいただきます。

写真6 子ども神輿(平成29年10月)

写真6 子ども神輿(平成29年10月)

神輿は一四日の夕方、玉生(たもう)神社へ宮入りし、翌朝の宮出しを中学生が行います。神輿の巡行は高張と同様に東方から各家を回します。神輿は各家の庭でくるくる回す。また横にし、差上げ降ろし、お米と塩水でお祓(はら)いします。最近は簡素化でしない家もあります。子どもには高張と同様にお金かお菓子をいただきます。回り終えた後、いただいたお金やお菓子は、それぞれに分けて貰(もら)うのも楽しみでした。羽車(はぐるま)(庚申車(こうしんぐるま)とも言う)の渡御(とぎょ)は、昭和五一、二年頃より廃止となっています。お供米( くま)の収集は平成二五年に廃止し一括(いっかつ)して字費(あざひ)で納めています。

以前の古い神輿は重くて傷みも激しく、また少子化で、平成二二年に軽い神輿を新調しました。新調に当たっては運行を行う愛護部が積立てていた預金と地元の企業や有志の寄付金で行っています。

九月一日の夜は獅子舞太鼓(たいこ)の音が公民館から聞こえてきます。この日は太鼓の叩(たた)き初め(ぞ)です。「獅子舞の歴史はいつ頃から始まったか、またその由来は定かではありません。三年前まで使っていた獅子頭(がしら)を収納している木箱の蓋(ふた)に「大正四(一九一五)年一〇月永田青年団」と記載があり、その頃に既に始まっていたのではないだろうか。それ以前についてはわかりません。またいつ頃まで続き、いつなくなったかもしれませんが、戦争が及ぼしたものではないかと思います。

昭和二七年頃から青年団により獅子舞が復活し、毎夜協議所(集会所)で練習し城下祭り(松山祭り)には親戚(しんせき)、知人等の伝手(つて)で松山の古町(こまち)方面に遠征していました。筆者も六、七歳時、子役の猿役で同級生三人と同行していました。

写真7 青年団による獅子舞(小笠原盈善さん所蔵 昭和28年ころ)

写真7 青年団による獅子舞(小笠原盈善さん所蔵 昭和28年ころ)

復活した獅子舞も昭和三〇年代に中止となりました。昭和四二・三年にこのままでは、獅子や太鼓を教え伝える人がいなくなり、伝統の獅子舞がなくなるとの声で、有志が立ち上がり獅子舞が復活しました。今年で三〇年の節目を迎えます。

昨年松前町のコミュニティ助成(宝くじ)を得て獅子舞道具一式が」新しくなりました。

獅子は雄(おす)と雌(めす)があり、永田の獅子は雄の昇り獅子で荒々しく動きも激しく子どもは怖(こわ)がり逃げ出すほどです。

獅子舞をする順番も昇り獅子により、下組より上組へとしていたが、最近ではそれも薄れて都合のよい順となっています。

獅子舞は一四と一五日の二日間、新築家屋や家業繁栄、家内安全を願う有志宅、また最近ではエミフルMasakiでも行われ、一日で六・七回、舞の奉納を行っています。

獅子は獅子舞と子役が演じる舞がある。獅子は頭の前獅子と尻尾(しっぽ)の後獅子が共に白黒の足袋(たび)を履(は)き、荒々しく頭を左右に震(ふる)わせ口を開けまた足を上げて舞い疲れて寝る。寝ている獅子を狩人(かりゅうど)がてがい(からかい)怒(おこ)らせて終わりに鉄砲で仕留(しと)めて引揚(ひきあ)げる。

獅子舞と共に面を付けた子役の演技がある。百姓の親爺(おやじ)(一人)が猿(一人)キツネ(二、三人)狩人(一人)を連れて演技しながら環を描くように回ります。先ず猿が残り、おやじが鍬(くわ)で畑打ち、種をまくと猿が種を拾い、追い払うと逃げ、手や足をさすると猿も同じ動作で真似(まね)をします。キツネも側転、背中の飛び越し等を行い親爺の邪魔(じゃま)をします。最後は狩人に一網打尽(いちもうだじん)にされる物語を太鼓(たいこ)に合わせて軽快に踊るものです。(親爺、子役の人数、踊りは年代により変わっている)

写真8 ユーモラスな「親爺」(平成28年10月15日)

写真8 ユーモラスな「親爺」(平成28年10月15日)

写真9 勇壮な獅子舞(平成28年10月15日)

写真9 勇壮な獅子舞(平成28年10月15日)

(三)祭りの思い出など

春祭りで相撲を取ったこと、夏祭りの舞台に出たこと、秋祭りの高張や神輿で回ったことなどは、古里(ふるさと)を離れ年を重ねても、どこか心に残るものではないかと思います。

私たちが参加していた頃の春祭りや秋祭りは、男子の行事でしたが、今は少子化に伴い女子の参加をなくては難(むずか)しくなっています。また伝統的に行ってきた行事も時代に合わせ変化し簡素化されていますが、今後も祭りは引継がれていくことでしょう。

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]