本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 中川原

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)二 中川原

(一)地区の概況と氏神さま

1 地区の概況

中川原は北伊予の北東にあり、北は重信川を境に松山市と、東と南の一部は徳丸、南西は出作、西は大間(だいま)に接する。

地区内は昔のままの狭い道路しかなく、幹線道路は、県道松山伊予線で松山市古川から中川原橋・出作を経由し、伊予市上野と松前方面に向かう。平成四(一九九二)年頃松山伊予線にはバイパスができ、また重信川南岸には農免道路も出来ている。しかし朝夕の通勤・通学の時間帯は橋詰めから出作境までのバイパスも渋滞が続いている。

地区の組は、昭和五四(一九七九)年くらいまでは、一〇番組までで、農家(兼業農家含む)と非農家の割合も同じくらいだったが、農家の高齢化に伴い現在は稲作も「農事組合法人中川原」や、認定農業者に委託いたくする人が増え、農家も減少し、生産組合員も八〇戸くらいになっている。また、新宅、分家、他の地域から非農家の新築移住も増え、現在は四組増え一四番組までになっている。なお、平成二九年四月現在の世帯数四五八戸、人口は千百九十一人である。

2 氏神さま

氏神(うじがみ)さまは徳丸の高忍日賣(たかおしひめ)神社で、中川原はその末社の素鵞(そが)神社で、お天王(てんのう)さんと呼ばれている。(天王さんは建速須佐之男命(たけはやのすさのおのみこと)を主神とし、古くは祇園牛頭天王(ぎおんごずてんのう)と言われ、俗に天王さんと称す)

素鵞神社は、主祭神は建速須佐之男命(たけはやのすさのおのみこと)、配神は足那豆知命(あしなずちのみこと)・手那豆知命(てなずちのみこと)、境内神社は金刀比羅(こんぴら)神社(大穴牟遅命(おおなむちのみこと)・奈良原(ならばら)神社(保食神(うけもちのかみ))、本殿は流造鉄板葺(ぶき)三・二平方メートル、崇敬者約二百戸、神紋は木瓜(もっか)、創立年代は不詳。徳丸の高忍日賣神社の境外末社(けいがいまつしゃ)である。天保一一(一八四〇)年四月に再建されたが社殿の老朽化により高岡重吉氏が本殿、幣殿および拝殿を再建し、本田利八郎氏が奈良原神社を再建した。その後も有志および住民の浄財寄進によって境内の整備が進められた。

写真1 素鵞神社(平成29年)

写真1 素鵞神社(平成29年)

(二)春祭り

区長の武智幹雄さん(昭和三〇年生まれ)に聞いた。

「中川原地区では四月二九日(昭和の日)に祭典と子ども相撲をお天王さん(素鵞神社)前で実施しています。

写真2 子ども相撲(平成29年)

写真2 子ども相撲(平成29年)

祭典には、祭壇に米、鏡餅、お神酒(みき)、野菜、乾物、鯛たい、果物を供(そな)え、お祓(はら)い用の塩水と南天の小枝を用意します。

当日は、午前八時より徳丸にある高忍日賣神社の宮司さんを素鵞神社にお迎えして神事を行います。参加者は社寺係、理事者、役員、組長、愛護部、世話役の中学三年生、神事は約三〇分程度です。

相撲(すもう)大会では、世話役たちが、前もって土俵整備などをしておきます。相撲大会参加者は参加費を出しておき、参加費で賞品や御幣(おへい)の用意をしておきます。

いよいよ相撲大会です。賞については、以前は七人と五人抜きもありましたが、今は三人抜きだそうです。取組については学年ごとで行う。御幣をもらうのが子どもたちの憧(あこが)れです。その夕刻午後六時頃より青年団の団員より素鵞神社の隣りの宗金寺の境内に舞台を設け、村芝居が昭和三五年くらいまで行われていたようです。」

(三)夏祭り

社寺長の山本康秀さん(昭和二二年生まれ)に聞いた。

「中川原の夏祭りは、素鵞神社にて午前八時より宮司を迎えて神事を行っています。実施日については昭和の時代は七月一三日に行っていましたが、時代変化で兼業農家が増え男性の参加者が少なくなり仕事の都合を考慮して、平成一六年から七月一三日に近い日曜日に変更されました。当日は各組より酒一本ずつ持ち寄り祭礼が始まります。参加者は社寺係、大字役員、各組長で、祭礼は半年間の穢(けが)れを洗い清め、田植え後の五穀ごこく豊穣(ほうじょう)、夏の虫除(よ)け、無病息災、家内安全等を祈願します。その後、宮司より説話があり神事は終了です。

後は組内に帰り、組で仕出し弁当を取っていたが、今は簡単なつまみを酒の肴(さかな)にして懇親を深めています。その内容は半年間の経過報告、今後の行事予定等を話し合って午前中で終了します。」

加藤招賞さん(昭和一〇年生まれ)は、夏祭りについて『北伊予の伝承9』で次のように書いている。

「中川原地区では、毎年7月に夏祭り(夏祈祷(きとう))が催される。以前は7月13日に行われていたが、平成16年より7月の第二日曜日に行われるようになった。

この日は、午前9時頃より徳丸にある高忍日売神社の末社、中川原の素鵞神社に宮司さんをお迎えして神事を行う。この素鵞神社の主祭神は、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)で、配神は足那豆智命(あしなずちのみこと)と手那豆智命(てなずちのみこと)が祀(まつ)られている。境内神社には金刀比羅神社、奈良原神社があり、本殿は流造鉄板葺(ぶ)きで、広さは3月2日平方メートルである。いつの時代から行事が行われていたかは定かでないが、幕末頃から始まったのではないかとの話である。

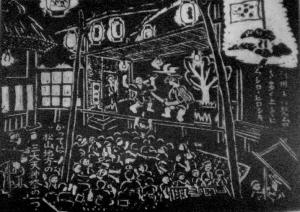

図1 夏祭り『年中行事絵図』中村文雄著より

図1 夏祭り『年中行事絵図』中村文雄著より

行事内容は、先ず祭壇に鏡餅(かがみもち)、米、御神酒(おみき)、海水(塩水)を入れた小皿、南天(なんてん)の小枝(御祓い用)をお供えして、宮総代、地区役員が社殿に集まり祭礼が始まる。そしてこの半年間の穢れを祓(はら)い清め、田植え後の五穀豊穣、夏の虫除よけ、悪病除け、無病息災、家内安全等を祈祷し、宮司さんに続き地区代表者が玉串奉奠(ほうてん)を行う。その後、宮司さんの祈祷にまつわる伝承等、お話があり境内に集まった人たちも拝礼して祭礼は終わる。

昔は神社境内で婦人会が炊込(たきごみ)御飯のおにぎりを作り子どもたちにふるまっていたが、今は行われていない。その後、御神酒を各組の宿元(やどもと)へ持ち帰り、組中の者が頂きながら協議事項、伝達事項等の報告を行っている。」

(四)秋祭り

三好清雄さん(昭和一五年生まれ)と松浦孝良さん(昭和一六年生まれ)に聞いた。

「例大祭(秋祭り)は、年間に数多くある祭典の中で最も重要な祭りに位置づけられています。

また、神様がお神輿(みこし)で氏子内を回られるのも一年でこの時だけで、地域が一丸となって盛り上がる一年で最大のお祭りと言ってよいでしょう。神興のかど回りの際は、お供米(くま)にてお祓いをします。

一〇月一五日朝、ご神体を徳丸の高忍日賣神社より庚申車(こうしんぐるま)で素鵞神社に迎えます。

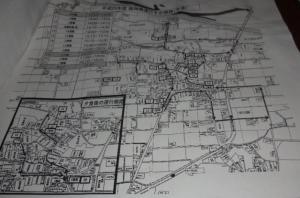

写真3 お神輿の順路と時間(平成29年)

写真3 お神輿の順路と時間(平成29年)

現在は、徳丸の高忍日賣神社で御神体を入れ中川原素鵞神社に帰り宮出しをし、そのあとかど回りとなります。道順はその年によって違います。かど回りが終わると公民館に戻り神輿に縦横にロープをまき、神輿の手入れをします。その後、昼食(五目にぎり、おでん、お汁、酒)をとり約一時間ほど休みます。

写真4 宮出し(平成29年)

写真4 宮出し(平成29年)

午後よりお旅所(たびしょ)を回って行きます。お旅所ごとに子どもにお菓子がふるまわれます。順次御旅所回りをしながら夕刻の五時近くに公民館で夕食となります。夕食のメニューは、カレー、サラダが定番で、おいしくて人気があります。夕食が終わった後、二番組、七番組のお旅所を回りその後、最後のクライマックスの宮入りとなります。

かき足りない人と、納める人のかき合いやもみ合いが始まり、かき疲れ九時前後に宮入りとなり、納めの太鼓が鳴り終了となります。

今は法被(はっぴ)を揃(そろ)え大盛況で大いに盛り上がっています。祭りのため休暇をとる人、県外から帰ってくる人もいます。

神輿は現在三代目です。一代目は昭和三〇年、二代目は四九年、三代目は平成一六年に新調しました。

写真5 猿田彦(平成29年)(社報『高忍さま』より)

写真5 猿田彦(平成29年)(社報『高忍さま』より)

猿田彦(さるたひこ)も平成三(一九九一)年から復活し神輿の先導役で、その年の一の体地区の厄年の男性が務めます。

鈴神楽(すずかぐら)も、平成三年から小学三~五年生より選出され、一四日午後二時から例大祭祭典と一五日お旅所神事にて奉納します。

写真6 鈴神楽(平成29年) (社報『高忍さま』より)

写真6 鈴神楽(平成29年) (社報『高忍さま』より)

神輿の運行も大字から平成二一年に愛護部に変わり、現在は「祭心会」が発足し、子ども神輿や獅子舞は女の子も参加するようになりました。

御旅所のお菓子は、昔はせんべいが多く出ていましたが、今はスナック菓子がほとんどです。」

山本庫市さん(大正一五年生まれ)は「秋祭り」について、『北伊予の伝承9』に次のように書いている。

「稲穂が実り頭を垂れるころ、夜になると獅子の太鼓の音がトコトントコトンと聞こえてきます。御輿の手入れをして磨きます。10月12日になると素鵞神社と村内の5箇所に幟のぼりが立てられ、各組の御旅所には、提灯ちょうちんを立て、しめ縄が張られます。

13日と14日の夜には、子どもたちが宗金寺の観音堂に集まって、高張り提灯を持って家々を廻ります。土間で繁昌(はんじょう)せい繁昌せい、と大声で唱えながら練ります。時には小さい子を胴上げして座敷へ下ろしたりして騒ぎ盛り上げました。道端の色づき始めた柿を見つけて取って食べたりしました。廻り終わったらお菓子を貰(もら)うのが楽しみでした。

写真7 高張(昭和36年頃) (加藤敬之進さん提供)

写真7 高張(昭和36年頃) (加藤敬之進さん提供)

写真8 獅子舞(昭和36年頃)(加藤敬之進さん提供)

写真8 獅子舞(昭和36年頃)(加藤敬之進さん提供)

宵(よい)祭りは、青年団が各組の御旅所を廻って獅子舞をします。演目は、さる、ぼーてん、かりゅうど、さんばそうの4曲です。新築の家にも廻り、最後に素鵞神社で奉納しました。昭和59年からは愛護部がするようになりました。平成8年から子どもも獅子舞を始めました。15日の朝、御神体を徳丸の高忍日売神社から「こうしんぐるま」で中川原の素鵞神社へ迎えます。神主により御神体を御輿へ移される神事が行われて宮出しとなります。その年の一の体の地域の厄年の男性が猿田彦になり御輿の先導役を務めます。区長宅から門廻りが始まり、鈴の音と、「もーてーこい もーてーこい」の掛け声と共に御輿が来ると、お米と塩水でお祓(はら)いして拝みます。門廻りが終わると公民館で昼食と酒盛(さかもり)になります。

午後からは御輿にロープを巻いて、酔った勢いで大声を出して各組の御旅所廻りが始まります。御旅所に組内が集まり拝んで神主から御祓いを受けます。御輿について来た子どもたちはお菓子やみかんを貰います。新築の家へ行くと御馳走とお酒が振舞われて元気を取り戻します。時には中川原橋へ行き、古川の御輿と鉢合わせをすることもあります。家々では親類縁者を招いて宴会を開きました。

写真9 秋祭り 昔の中川原橋の前で (加藤賢司さん提供 昭和18年)

写真9 秋祭り 昔の中川原橋の前で (加藤賢司さん提供 昭和18年)

夜になると高張提灯が先導して御輿をピカピカと輝かせます。酔った家族が加わって、練りがだんだんと激しくなり、頭取の制止を聞かず、御輿に乗り、差し上げ、かつぎ、ぐるぐる回したりして盛り上がります。時々怪我人(けがにん)が出ました。

御旅所廻りが終わると素鵞神社へ戻ってきて、残った力を出し尽くして練り続け最高潮になります。宮入りをさせまいとする家持と宮入りしようとする青年との揉(も)み合いが繰り広げられた末、お互いに疲れ果てて宮入りとなります。太鼓の音が、しじまに響き祭りが終わります。

昭和59年から青年団に代わり愛護班が中心になって運行するようになりました。」

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]