本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 大溝

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)七 大溝

(一) 地区の概況と氏神さま

松前町の中南部の農村地帯、明治二三(一八九〇)年市町村制が実施されるにあたり本村地区と原田地区が合併し大字大溝が発足した。大溝本村は、開拓・治水工事の祖神である大山咋神(おおやまくいのかみ)を祀(まつ)って、村の発展を祈願してきた。

その結果、元禄元(一六八八)年の『伊予郡廿四箇村手鑑』によると、平均耕作面積は約七・三反(一反・一〇アール)で、松前町内では屈指の裕福な農村となっていた。

平成二九年四月現在の世帯数は二○二戸(和楽園含む)で農家は三〇戸、人口は四五一人で高齢人口(六〇才以上)割合は二八パーセントである。組数は五で、本村は二組(上組・下組)、原田は三組(東組・西組・南組)である。

写真1 現在の素鵞神社(平成29年5月1日)

写真1 現在の素鵞神社(平成29年5月1日)

氏神さまの素鵞(そが)神社について「慶長三(一五九八)年、疫病(えきびょう)が流行したため玉生八幡大(たもうはちまんだい)神社(以下玉生神社)の宮司『熊野三社宮』を勧請して、?園大王社を建立し、主祭神として祀(まつ)った。以後、明治の初年に『(「)素鵞神社』と改称するまでは、「オテンノンサン」と親しみ呼んでいた。」(松前町教育委員会の説明板)と記されている。

(二) 春祭り

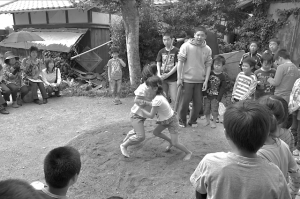

春祭りは、「豊作祈願」のため「子ども奉納相撲(ずもう)」を大溝素鵞神社境内で行う。

現在は、昭和天皇誕生日(昭和の日)である四月二九日に行っている。素鵞神社が上組に位置しているため、上組が幟立(のぼりたて)や降(おろ)しを行っている。事前に組長が四月二八日「幟立」、三〇日「幟降」をする旨を通知し、二八日は各戸の男性(二四戸のうち一〇戸程度参加)が参加し、大字土木が近所の竹藪(たけやぶ)から竹を調達し剪定(せんてい)、幟棒を軒下から降し先端に竹そして幟を付最後に全員で立てる。三〇日は幟を降し軒下に幟棒をしまう。

祭り前に大字(おおあざ)三役と神社総代、公民館主事・愛護部役員・民生児童委員が参集し神殿、境内、参道整備、土俵作り、御幣作(ごへいづくり)、神事行事等の分担の打合せを行う。更に秋祭りのための子ども神輿(みこし)の点検も併せて行う。子どもたちは、事前に各戸を回り相撲大会の寄付をお願いに回っている。更に愛護部の協力で竹は事前に購入し御幣作を行う。

祭り当日は、役員や子どもたちが九時に集まり神殿、境内、参道の清掃、最後に全員で土俵を改めて整備し御幣を神前に飾り、一一時から始まる神事に備える。

神事は、玉生神社の神職(大溝地区は高市氏)により行われ、玉串奉奠(たまぐしほうてん)は区長、区長代理、土木、神社総代、愛護部長、生徒代表が行い神事を終了する。その後、子どもたちによる相撲大会が行われる。内容は幼児・小学一年生から中学三年生までの男女別に行う。

写真2 女の子の相撲(平成25年4月29日)

写真2 女の子の相撲(平成25年4月29日)

最近は保護者が中心の応援で賑(にぎ)わいがないことから、大勢の観客を呼び込む目的で、平成二三年設立の大溝健康サロン参加者と子どもたちで柏餅を食べる。更に以前は、相撲が終わっても素鵞神社で遊んでいたが、最近は相撲が終わると帰ってしまう子どもたちが多いことから、少しでも楽しんでもらおうと、農家の協力でレンゲ畑で参加者全員で宝探しを行ってすべての行事が終了する。

写真3 レンゲ畑の宝探し(平成29年4月29日)

写真3 レンゲ畑の宝探し(平成29年4月29日)

田中教夫さん(昭和一三年生まれ)の中学校時代の相撲について聞いた。

「昔は一緒ではなく別々に本村(素鵞神社)、原田(庚申堂)で行っていた。少子化で昭和四〇年代前半頃から現在のようになったが、以前は男子だけで相撲を取っていた。準備の段階では字(あざ)役員が中心となって行っていたと思うが、本村も原田も土俵を作るための砂を荷車の荷台を板で囲いをして、中学生と小学生高学年が地蔵町の海岸まで取りに行っていた。

本村の事であるが、長い道のりを往復するので半日がかりであった。往路は軽いので交代で荷車に乗りながら楽しく行ったように思う。砂は土俵作りで必要なもので、転ぶと痛いので「けんど」(ふるい)で選別し出来るだけ多く取ったと思う。

復路は荷車が重いので途中で休憩をした。神社では昼間でも薄暗いので肝試(きもだめ)し、昔話をしたり、広い田んぼではゴムボールで野球をしてボールを追っかけて野壺(田畑にある肥えため)に足を入れる友だちもいた。土俵の俵作りは、もち米の藁(わら)が粘りがあると言うので、近所の農家からもらって自分たちで作った。相撲で勝つと御幣(ごへい)をもらって自慢していたように思う。現在のような景品はなかった。」

(三) 夏まつり

大溝の夏祭りは、「玉生神社の輪越」である。

事前に神社総代から「人形(ひとがた)」の注文があり、家族の数だけ受けてとる。「人形」に干支(えと)、男女別、年齢を書いて自分の体を撫(な)でて息を吹きかけ一年間の罪・穢(けが)れを人形に移し、清めてもらうため、祭の前日に枕に敷き、当日玉生神社に出かけ茅(ちがや)の輪を右周りに三度回ったのち祈願する。

夏祭りの演芸大会について、神社総代であった栗原傳さん(昭和一六年生まれ)に聞いた。

「当番制で五年に一度演芸大会を東古泉地区と一緒に開催する。内容は歌、演舞等で二時間の長丁場(ながちょうば)のため出演者探しに一苦労。時間の配分や開演が午後七時からのため、子どもたちを先にする。大トリ出演者や司会者を決めるなどプログラム作りも一工夫。当日は朝から会場作りや送り迎えの段取りなど関係者に協力願った。観客が拍手喝采(かっさい)してくれ疲れもとれた。」

写真4 玉生神社の輪越(平成29年8月1日)

写真4 玉生神社の輪越(平成29年8月1日)

(四) 秋まつり

秋祭りは、幟(のぼり)の立て降ろし、高張提灯(たかはりちょうちん)、庚申車(こうしんぐるま)、子ども神輿、獅子舞がある。幟の立て降ろしは、春祭りと同様に行われるが、場所は本村の上組(素鵞神社)、下組(仲矢家の門前)、更に原田の庚申堂、東組(四辻)、西組(杉村家前)の五か所である。

写真5 秋祭りの幟降を行う下組のみなさん(平成29年10月16日)

写真5 秋祭りの幟降を行う下組のみなさん(平成29年10月16日)

下組の門前に幟を立てる石柱(せきちゅう)がある仲矢国和さん(昭和二六年生まれ)に聞いた。

「昔からの言い伝えで、いつの頃かは定かではないが、明治初期には既にあったと聞いている。理由として大字の役員をしていて屋敷が広く空地があったとのこと。原田も同じ理由だと思う。」

写真6 御神燈前を提灯行列する本村の子どもたち(平成29年10月14日)

写真6 御神燈前を提灯行列する本村の子どもたち(平成29年10月14日)

高張提灯について現在の神社総代である栗原晧さん(昭和一九年生まれ)に聞いた。

「氏神さまが庚申車で各家庭を訪問するため『神さまがおいでになります。そのために道々を明るくしてお迎えしましょう。』という意味をこめて、二日間子どもたちが家々に知らせ、各家庭も灯りを点(とも)して準備をした。通り道は本祭りの朝も灯りを点している。我々の子どもの頃は訪問先の家庭でお礼にロウソクをもらい皆で分けていたが、何時の定かではないが段々お金に変わっていった。提灯が燃えて危険であるという理由か灯をあまり持たないようになってきた。」

庚申車の運行について、高市眞一さん(昭和二八年生まれ)に聞いた。

写真7 庚申車の前でお祓いを受ける西組の家族

写真7 庚申車の前でお祓いを受ける西組の家族

(平成29年10月15日)

「昔は農家がほとんどで五穀豊穣(ごこくほうじょう)・家内安全祈願である秋祭りには、特に信仰心が強くあって庚申車運行の当番は何の問題もなかったようだが、近年ではかき手の問題で運行に支障をきたすようになった。そこで今年から、本村は申し送りの順番で上組の二人、原田は東組、西組で回覧板の順番に各二人がかき手となり各戸を訪問、南組は組長宅前で待機し、各戸からの参列を待ち一斉に神職からお祓(はら)いを受けた。今年は雨のため予定の時間より少し遅くなったが無事終了出来た。」

写真8 神輿を担ぐ中学生(平成29年10月15日)

写真8 神輿を担ぐ中学生(平成29年10月15日)

子ども神輿について、高市重徳さん(昭和二五年生まれ)に聞いた。「我々の子どもの頃は男子の行事で中学三年生が中心となって行っていた。祭り前日の夕刻、中学生が素鵞神社から玉生神社へ担(かつ)いでいき、急いで帰り高張提灯に参加していた。祭り当日は玉生神社に早朝出かけ素鵞神社に持ち帰り自宅で朝食をとり再度素鵞神社に集合した。小学一年から子どもたち全員が担いで各家庭を回りお礼をもらった。神輿は明治時代のものでかなり重く低学年は担ぐことが出来ず、主に中学生が担いで翌日は肩が痛かった。そのようなこともあり金額は覚えていないが学年ごとに差をつて分けたが、中学三年生がかなりの金額をもらっていた。女子が参加するようになったのは平成二年(一九九〇)頃と記憶している。きっかけは子どもが女性だけの家族から『祭りが面白くない。』『女子も参加できないのか』等、発言を聞いた当時の愛護部役員が少子化も進み担ぎ手も少なくなってきたこともあり、中学三年生に呼びかけて渋々認めさせたと役員から話しを聞いた。

現在の神輿は、平成一四年年新調し台車もつけ、玉生神社への宮入り、宮出しも大字の役員が軽トラックに神輿を乗せ、中学生代表の四・五名程度と共に行くので随分楽になったようだ。平成六年頃までの昼食は区長宅で賄(まかな)っていたが、現在は愛護部が神輿の巡行サポートをするとともに公民館で作っている。大人神輿も明治初期からあったようだが、いつ途絶えたかは定かではない。」

大溝の獅子舞の由来と歴史について『松前町大字大溝沿革史』(平成一〇年一月発刊)に次のように記述されている。

「大溝の獅子舞は、いつ頃から始まったのか、その由来は定かではない。八〇歳の古老の話では、嘉永生まれの老人が太鼓を叩いているのを覚えている。おそらく明治の初期には既に始まっていたのではなかろうか。すると百二、三〇年の歴史があるという。出しものの種類は、三番叟(さんばそう)に始まり、芋堀(いもほり)、足食い、狼(おおかみ)など、五穀豊穣と悪疫退治を祈願して、秋の大祭に氏神さま(素鵞社)に奉納行事として始められたものと思う。それが毎年村の秋祭りの行事となり、その年の新築の家や新たに入居した家では、必ず優先して獅子舞を奉納する習わしになっている。獅子には、雄(おす)獅子と雌(めす)獅子があり、大溝の獅子は雄獅子で勇猛豁達(かったつ)、荒々しく、まるで生きているように見えたという。幼児は怖(こわ)がって泣きだすぐらい。」

獅子舞保存会代表である西村裕造さん(昭和五八年生まれ)に聞いた。

「大溝獅子舞保存会は平成一五年に設立され消防団員が中心で活動してきたが、近年は若い仲間が多く定住し活動が活発に出来るようになった。しかし、祭りが今年のような土日の場合、獅子舞は楽であるがウイークデーは仕事があり大変である。そんなこともあり太鼓の撥(ばち)は小学生の女の子に参加してもらっている。

写真9 撥(ばち)を叩く女の子と「入れ歯」を踊る男の子(平成29年10月14日)

写真9 撥(ばち)を叩く女の子と「入れ歯」を踊る男の子(平成29年10月14日)

近年中学生も参加してくれている。小学生の男の子は設立当初から「子どもの入れ歯」(狩人、猿、狐などの面はすべて自前で作成)を舞っている。備品購入や損傷、練習に必要な資金は大字の援助と各家からの寄付で賄っている。獅子舞は組ごとに必ず行うことや企業等からの要望で行い、それぞれからお礼や飲食等提供いただき特に子どもたちは大喜びしている。昔のような力強い舞は出来ていないが、忙しい中メンバーが練習に本番に一生懸命取り組んでいる姿に感謝している。」

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]