本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 出作

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)三 出作

(一)地区の概況と氏神さま

JR北伊予駅の南東から北西にわたる地区で、地区の西部を予讃線が通る。平成二九年四月現在、世帯数三四二戸、人口八〇一人、農家戸数四一、組数は一三である。

氏神さまは惠依彌二名(えひめふたな)神社である。主祭神恵日売命(えひめのみこと)は女神様である。宝物(ほうもつ)には、弥生時代中期の有柄式石剣(ゆうへいしきせっけん)一口(ひとくち)と弥生式土器の大型壺(つぼ)一個がある。その昔は伊予二名本宮と称され、元禄の頃は伊予本社正八幡宮となり、明治二九(一八九六)年一二月に現在の社名となった。寛政(かんせい)三(一七九一)年建立の鳥居には、伊予市の三地区及び釣(つる)吉(よし)(現鶴吉)と出作の村名が刻まれ、広く崇敬(すうけい)されていたことが窺(うかが)える。元は現在地の北方だったが、慶長五(一六〇〇)年の兵火で社殿その他全部を焼失し、その後現在地に再建されたと伝えられている。

氏子は平成一五年まで出作と鶴吉賀佐地区と伊予市の堤(つつみ)地区(上三谷・上野の一部)であったが、翌年、出作と堤地区になった。現在の社殿は平成一一年に松山市の伊豫豆比古命(いよずひこのみこと)神社(椿神社)から移築したものである。(氏神さまについては『松前町誌』と『ふるさとをたずねて』を参考にした)

(二)祭りの現況

1 春祭り 子ども相撲大会(四月二九日)

いつまでか定かでないが、以前は二名神社の境内で奉納相撲(ずもう)大会をしていた。その後隣接する吉祥寺(きっしょうじ)の境内の南東隅に公民館ができてから、その前に広がる寺の境内に場所を変え、それ以来神事はなくなった。平成六(一九九四)年に現在の出作集会所ができてからは、その広場に場所を変えた。土俵用の稲わらは農家に分けてもらい宮総代が保管する。土俵は中学生男子が分団長中心に集まり寿会(ことぶきかい)(老人会)の指導を受けて作る。御幣(ごへい)用の青竹は二名神社の竹を使い、宮司が用意してくれた紙垂(しで)(四手)を中学生がつける。以前は男子だけの行事であった。

写真1 土俵を作る寿会員と中学生(平成29年)

写真1 土俵を作る寿会員と中学生(平成29年)

最近は、子どもの活躍の場を確保するため、中学生の分団長を中心に女子も取組や準備、運営に参加するようになった。今年は就学前から小学生までの男女が相撲を取り、中学生は司会進行や行司(ぎょうじ)等にあたった。年によって子どもの数が異なるので変わるが、中学生まで相撲を取ることもあった。大人は土俵の準備や後片付けの支援に徹する。後で、愛護部が作ったカレーライスを子どもと保護者、手伝った大人たちが頂き、労をねぎらい交流の場とする。

2 夏越 (輪越八月一日)

罪穢(けが)れを解除して無病息災を願い、二名神社で午後六時頃から始める。社殿入り口に、茅(ちがや)で作った直径約一・八メートルの鮮やかな緑の輪を据(す)え置く。茅は当日の朝に宮総代が刈り取りに行き、有志の応援を得て社殿で作る。氏子は、宮総代が配布した和紙の人形(ひとがた)を前の晩、身体に当てて枕に敷いて寝る。社殿では、宮司の見守る中、持ってくるした人形を宮総代に渡して「夏越祭守護」のお札を頂き、輪を三回くぐってお参りする。

境内では子どもや愛護部によって鳥居に笹飾りを飾り、公民館役員が中心になって出店を出す。最近は金魚すくい、缶飲料、かき氷、たこ焼き、フランクフルトが定番である。この店は、寿会、愛護部、消防団、大字役員などが担当する。

写真2 完成した茅の輪(平成29年8月1日)

写真2 完成した茅の輪(平成29年8月1日)

写真3 輪越の出店(獅子保存会提供昭和56年)

写真3 輪越の出店(獅子保存会提供昭和56年)

3 秋祭り(一〇月一四、一五日)

(1) 高張提灯

現在は、宵祭りの一三日と一四日の夕方、子どもが集会所に集まり三班に分かれて地区の家々を回り、「もてこい、もてこい」と言いながら玄関土間を回ってかえる。愛護部の支援を得て分団長中心に中学生がリードして実施する。

元宮総代で昭和二〇年生まれの二神照高さんは、「昭和二〇から三〇年代には、男子だけの行事で全員で全戸を回っていた。その年に不幸ごとがあった家には行かない。竹製の持ち手の長い高張提灯(ちょうちん)を持って回っていたが、ろうそくの火が燃え移ることがよくあった。そのうち懐中電灯が増え、平成二七年には電球の入った提灯を新調した。」と言う。

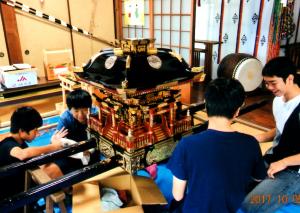

(2) 神輿

小神輿(こみこし)が現在まで続いている。一週間から一〇日ぐらい前までに、中学三年の男子が二名神社に集まり、宮司と宮総代(今年は三名)の指導で神輿を組み立てて磨く。

一五日は、子どもも大人も平成二〇年に購入した法被(はっぴ)を着て、午前七時三〇分に宮出しをする。神社南のお旅所での神事の後、県道松前八倉線に出て、南組、山郷寺(さんごじ)東(ひがし)組などを経て伊予市上野と上三谷にまたがる堤地区に向かう。以前は賀佐(がさ)地区にも中学生を中心にかいていったが、氏子が堤地区だけになった年から少子化の影響で神輿は車で運ぶようになった。堤地区では二名神社の分祀(ぶんし)(分けて祀(まつ)った社(やしろ))と依頼された家々を回り昼頃出作に帰る。昭和五〇年代には、賀佐や堤地区の家では野菜の煮しめや炊込みご飯のむすび、菓子や飲み物等手厚くふるまわれ、出作に帰ると、早朝から皮を薄くしたあん入りの餅(もち)をついて用意している家などあった。

昼食は、以前は宮司と巡行の大人は氏子の家で賄(まかな)いを受けていたが、最近は大人と中学生の内のかき夫(ふ)は集会所で幕の内弁当である。宮入りは午後三時頃で、神輿を解体して終える。今年かき夫は中学生の男子一〇名と女子四名だった。ちなみに、女子は平成二四年に初めてかき夫になった。

また、昭和一二年生まれの弓達武明さんは、「昭和三二年まで、秋祭りの出作の幟(のぼり)はすべて宮総代らが立てて回った。賀佐や堤からも手伝いに来てくれていたが、人手が少なくなり組数も増えたので、次の年からは各組ですることにした。

神輿も獅子も男が担当するもので、女の子はたもとの長い着物にぽっくり下駄(げた)をはいて遊んでいた。

自分は一三日から一五日の午前中までは獅子舞をして回っ

たが、その間、一四日に獅子舞以外の者が大神輿をお宮の西にあった泉で洗い、皆で一五日の昼から夜八時頃までかいた。壊れそうなので綱でぐるぐる巻きにしていた。大正時代に大修理したと神輿に書いてあったから、明治のはじめにはあった古いものだったと思われる。出作は鶴吉の賀佐と伊予市の堤へ行っていたので、その帰りに、小学校の前や北伊予駅前(北伊予駅は神崎地区)などで神崎の神輿と鉢合(はちあ)わせをすることがあった。出作のかき棒が折れたこともあったが、当時出作には大工さんが何人もいて、すぐに新しい棒に付け替えてかき続けた。今の小神輿は昭和四〇年代の終わり頃に新調したが、松山から届くとき、中川原橋のたもとで待っていた子どもたちが出作までかついで運んだ。そして、大神輿も獅子舞も昭和三二年を最後に途切れた。」と言う。

写真4 神輿を磨く中学3年生(平成29年10月8日)

写真4 神輿を磨く中学3年生(平成29年10月8日)

写真5 お旅所での神事(平成26年10月15日)

写真5 お旅所での神事(平成26年10月15日)

(3) 獅子舞

写真6 獅子の奉納初舞(平成27年10月13日)

写真6 獅子の奉納初舞(平成27年10月13日)

写真7 地区の家で演じる子ども獅子(平成28年10月14日)

写真7 地区の家で演じる子ども獅子(平成28年10月14日)

出作獅子保存会が昭和五〇年に発足して復活し、現在に至っている。会員は現在大人一〇名で、子ども獅子が中心である。一三日夕方、社殿で宮司のお祓(はら)いをうけたあと家族や地域住民が見守る中で初舞を奉納し、その後集会所に移って夕飯を頂く。一四日の午後から一五日の夜まで回る。今年は九月の末から平日を毎日練習日として参加できる日に参加することとし、小学五年以上の女子五名と小学四年以上の男子四名が保存会の指導を受けて演じた。子どもは、当初六年男子だけだったが、少子化のため人数不足となり、年により学年を下げて人数を確保するようになった。二〇年近く前から太鼓は女子が担当するようになり、さらに、昨年からは女子からの希望もあって女子も獅子を舞うようになった。

個人宅や事業所等を回り、平成に入ってからも賄いを受けることがあったが、最近は、保存会が、「各家では一切心配御無用」として、すべて屋外だけで済ませるようになった。

また、舞い納めは、それまでは北伊予郵便局の前だったが、交通の安全面などに配慮して、一〇年くらい前から北伊予駅前バス降車場近くの広い駐車場に移り、大勢の見物客が集まるようになった。今年は雨のため舞い納めはできなかったが、昨年の舞い納めでは初めて中学生の女子が獅子を遣(つか)い、大人と子ども併せて四頭が並んで勇壮な舞いを披露し喝采(かっさい)を博した。

写真8 復活元年演じた後で記念撮影(獅子保存会提供 昭和50年)

写真8 復活元年演じた後で記念撮影(獅子保存会提供 昭和50年)

写真9 復活元年 太鼓は和服(獅子保存会提供 昭和50年)

写真9 復活元年 太鼓は和服(獅子保存会提供 昭和50年)

先の二神さんは、「去年は出作の獅子の歴史が変わった。以前にも、平成二二年、助成で新調した道具で松前町文化祭に出演して女子が太鼓をたたいた。それが町文化祭で初の女子の獅子出演だった。小学生だったが堂々としたばちさばきに会場が沸き、特別に壇上で紹介されたりした。翌年からは他地区からも女子が出るようになった。」と言う。

写真10 郵便局前の舞い納め(獅子保存会提供 昭和50年)

写真10 郵便局前の舞い納め(獅子保存会提供 昭和50年)

写真11 松前町文化祭に出演(獅子保存会提供 昭和50年)

写真11 松前町文化祭に出演(獅子保存会提供 昭和50年)

前出のとおり獅子舞は昭和三二年を最後に途絶えていたが、先の弓達武明さんはその頃の様子を次のように語った。

「獅子は四〇軒ぐらい回っていたので、一三、一四日と、一五日の午前中、それでも残ったら一六日までかかることもあった。昭和三二(一九五七)年には獅子を遣うのは三人に減った。吉祥寺南の消防用ポンプ蔵置所で九月初めから毎日練習したが、太鼓の音がし始めると近所の子どもがのぞきに来ていた。昔の頭(かしら)は非常に重かったので、重しを入れた木箱を作って頭の代わりにして体を鍛えた。若い頃は『せり上がり(頭を足下から遣う人の頭上まで持ち上げること)の時のひげの揺れ方をそろえるのも大事じゃ』など厳しく指導されたこともあった。太鼓は年長者がたたいてくれた。種類は『出作獅子』、『神崎獅子』、『どんつく』、『四隅(よすま)』の四つで、三〇分以上になる長いものもあった。復活した時に短くした。」

また、昭和五〇年に四人で発足した出作獅子保存会の一人である弓達伸也さん(昭和二一年生まれ)に聞いた。

「まず宮総代に相談して復活することになった。頭は大字(おおあざ)が新調してくれたが、有志からの寄付もあったと聞いた。獅子以外の衣装は地域の洋服店や会員の家族が作ってくれた。中には隣の校区に住む先輩も来て相談しながら教えてくれ、太鼓は祭りの日も先輩が交替でたたいてくれた。獅子、猿、おやじ、かりうどなど四人で交替した。そのうち賛同者が加わり、数年後には小学六年の男子に獅子以外の役を演じてもらうようになった。昭和六二年には、大字に子どもの獅子頭を新調してもらって、六年生の男子が初めて獅子を遣うようになった。その後、平成一五(二〇〇三)年の地方銀行の助成制度、続く平成二二年の松前町コミュニティ助成(宝くじ助成)などにより、頭や太鼓その他の道具を充実させることができた。出作の獅子舞は、こうして、大字の支援や地区住民の協力のおかげで、復活以来四〇年を超えて続いている。」

4 祈年祭と感謝祭

祈年祭は、二月に一年の五穀豊穣を祈願するものである。

感謝祭(新嘗祭(にいなめさい))は、一一月にその年の収穫に感謝するものである。

いずれも、二名神社で神事が執り行われ、区長と宮総代が参列する。

5 敬老祭

五月に、高齢者を招待して大字が主催する祭りである。二名神社に依頼し、高齢者の健康長寿を祈願するものである。二名神社での神事の後、集会所に移動して祝いの宴を催す。参列者は、七五歳以上の希望者と寿会会長、区長、宮総代などである。

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]