本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 神崎

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)四 神崎

(一)概況と氏神さま

写真1 神崎・鶴吉の氏神「伊豫神社」(平成29年秋祭りの日)

写真1 神崎・鶴吉の氏神「伊豫神社」(平成29年秋祭りの日)

松前町の南東部、北伊予地区の中心部に位置する。この一帯は伊予郡内で最も早くから開発されたところとみられ、延喜式内社(えんぎしきないしゃ)の伊豫神社が鎮座(ちんざ)することから、伊予郡六郷(ごう)のうち神前(かんざき)郷はこの地域と思われる。また、江戸時代この神崎の南部を南神崎村(現伊予市上野・宮下)と呼んでいたので神崎庄(しょう)はかなり広範囲を占めていたと思われる。神崎内には条里制の遺構と思われる壱丁地(いちちょうじ)・四反地(よんたんじ)・北ノ丁(きたのちょう)などの小字(こあざ)(ホノギ)地名がある。

また数多くの湧水泉(ゆうすいせん)などから重信川(旧伊予川)の旧河道(かどう)であったと推定され、福徳泉(旧おどろ)は現在も清水が湧き親水公園になり町民に親しまれている。氏神さまは隣の鶴吉地区とともに伊豫神社、壇寺は伊豫神社の別当寺曹洞宗晴光院で、ともに神崎小斉院(こざや)にある。

伊豫神社は、『延喜式神名帳(しんめいちょう)』に伊予郡四座(伊豫(いよ)・高忍日賣(たかおしひめ)・伊豫豆比古命(いよずひこのみこと)・伊曾能(いその)神社)の一つに記載され、その中でも最も格式が高い名神大社である。古くは親皇(しんのう)宮(俗にしんのぶ様)、また親皇宮大明神といったが、のちに伊豫神社と改めた。

明治四年松山藩時代の伊豫神社の祭礼は、かつて旧暦八月二二日(現在の九月末ころ)であったが、藩命により古泉村西分の玉生(たもう)八幡大神などとともに八月一五日に変更している。その間、明治一〇(一八七七)年は一〇月八、九日、現在の日に変更されたのは昭和一一(一九三六)年である。なお、明治六年神山県時代は郷社(ごうしゃ)(県社)といわれたときの神崎・鶴吉合わせた氏子数は一六九戸である。なお平成二九年四月現在の世帯数は六一九戸、人口は千四百九十四人である。

(二)季節を彩る祭り

1 春祭り

深沼静明さん(明治三二年生まれ)は「春祭りは四月二一日(現四月二九日)、昔は子ども相撲(すもう)を行って居た。景品には学用品などを貰(もら)ったが今はやらない。今は神崎鶴吉合同で敬老会を催して居る。」と自著『つれずれに』(平成一七年刊)に記している。

また、水口義一さん(大正九年生まれ)は自著『ふるさと回顧』(平成二二年刊)で、「殆(ほとん)どの家で餅(もち)をついて祝っていた。境内(けいだい)では子供相撲や演芸もあり、出店もきて今よりは賑(にぎ)わっていた。北伊予地区内でも春祭りの日が神社により違っていたが、生活改善により北伊予地区は四月二九日に統一された。」と記している。

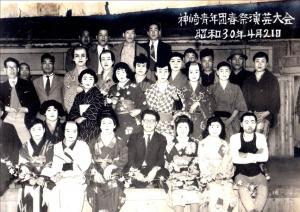

池内初好さん(昭和一〇年生まれ)は、「祭り当日の春祭演芸大会は青年団が盛大に芝居をしていました。」(写真2)

写真2 神崎青年団春祭演芸大会

写真2 神崎青年団春祭演芸大会

出演者(昭和30年4月21日 神崎座)

また元区長の水口孝雄さん(大正一五年生まれ)は、「境内の神馬(しんめ)址(あと)近くの土俵では、男だけの子ども相撲があり、各学年ごとに五人抜きには御幣(ごへい)と帳面や鉛筆などの副賞が与えられていた」と言う。

写真3 子ども相撲(平成29年4月29日 伊予神社)

写真3 子ども相撲(平成29年4月29日 伊予神社)

祭りの日は四月二一日から昭和天皇誕生日(現昭和日)の二九日に変わった。子ども相撲は小学生対象に引き続き行われているが、土俵の場所は平成一四年ころ、本殿南の広場に移り、女子のケンケン相撲が始まった。

2 夏祭り(輪越祭)

先出の深沼さんは「拝殿に御神燈を沢山吊(つ)るし、カヤの環を拝殿の上に作り神様を祭って居る。参道には売店がずらりと並んで賑やかだ。余興には万歳(まんざい)、浪曲等があったが、現在は民謡、舞踊、詩吟等、老若男女合体で賑やかに一夜を過ごす。」と『つれずれに』に記している。

また、同じく水口義一さんは『ふるさと回顧』に、「萱(かや)の環をくぐりお参りするので『輪ごし』とも言っていた。暑い時期で、ご馳走(ちそう)もせず親戚(しんせき)の交流もなかった。演芸は万才などがあり、古老の造り物もあって盛大だった。」と記し、さらに「茅(ちがや)は大谷池や重信川で二〇把(たば)くらい採り両地区の社寺や役員が茅の輪を作り拝殿の入り口に据(す)えます。また参拝するときは環をくぐって入り、外から出ます。輪越の前夜、人形(ひとがた)は自分の蒲団(ふとん)の下に敷き体を撫(な)で、年齢・氏名を書き参拝時に初穂料を添えていっしょに納めます。以前は境内に二〇軒くらいの業者が屋台を出し賑(にぎ)わっていました。今とは大違いです。」と記している。

写真4 茅の輪をくぐる輪越(平成29年7月30日 伊予神社)

写真4 茅の輪をくぐる輪越(平成29年7月30日 伊予神社)

前出の池内初好さんは「昔も今も夏祭りの輪越は、神崎・鶴吉合同で企画し準備し、以前とほぼ同じ形で行われている。お楽しみの納涼演芸大会は前日両地区の役員が小屋掛けした境内の特設舞台で例年通り今年も行われ好評を博したが、祭りへの若者の参加が年々少なく、参拝者そのものも減少傾向にあると聞く。出店も愛護、Pta、青壮年部のみでかつてほどの賑わいはない。」と言う。

伊予神社の夏祭りは、昔と変わらず七月三〇日である。水口義一さんは「夏祭りは現在氏神様により松前町内祭日が統一されていない。」(『ふるさと回顧』)と記す。

写真5 夏祭り納涼演芸大会

写真5 夏祭り納涼演芸大会

前出の水口孝雄さんに、祭りの祭司宮司さんについて聞いた。「現在の星野宮司さんは私が区長のときお願いに行き了解していただいた。あれから三〇年近くになります。その前の宮司さんは神崎の池内さん、少し前は高市さんでした。」

3 秋祭り

深沼さんは「一三日朝、各組毎に大幟(のぼり)を立て幟の間に竹を渡して御神燈を吊す。」と記し、水口義一さんは「早朝組の連中が幟立をする。」と記し、神崎地区内では秋祭りだけ、かつての組にあたる八か所に幟を立て祭りを祝う。

さらに水口義一さんは、獅子舞(ししまい)について「部落内の殆(ほとん)どの各家を一軒一軒回っていた。田舎家(や)は家屋内の土間が広く(農業の夜間の仕事場であったから)むしろを七、八枚敷いて舞っていた。大小太鼓の調和のとれた祭独特の大太鼓の音は、秋の田舎の遠くまでよく響いていた。各家で獅子舞と狩人と小猿、最後に青年の二人一組で組体操をし一軒分が終わっていた。当時は村の青年が多く、舞い手、太鼓たたきに事欠くことはなかった。その家々ではお菓子、あるいは酒肴(しゅこう)で、それぞれ賄(まかな)っていた。別に祝儀(しゅうぎ)の金一封(きんいっぷう)を出していたように思う。その獅子舞を見に行くのがお祭りの楽しみのひとつであった。小さい女の子、娘さんもきれいな和服に着飾って、ぞろぞろと移動にもついて回っていた。和服姿は翌一五日のみこしが出る日と二日間きかざっていた。」と記している。

写真6 勇壮華麗な獅子の競演(平成29年11月 神崎文化祭)

写真6 勇壮華麗な獅子の競演(平成29年11月 神崎文化祭)

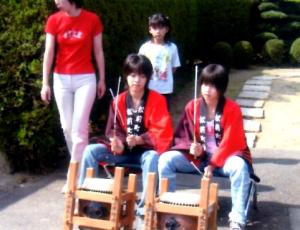

池内初好さんは、お父さんの影響もあり、小さい頃から獅子舞に慣れ親しんできた関係で、昭和四七年に発足した「獅子舞保存会」の中心として、また一時休止していた獅子舞を復活するなど長年の運営や子どもの演技指導に携(たずさ)わってきた。その池内さんは「練習する家は、土間が広く部屋が二間(ふたま)続きの家で、踏み台(下は下駄箱、腰かけて太鼓を叩くところ)のある百姓家(や)です。練習するのは五軒ほどの定宿がありました。昔は毎年五〇軒ぐらい獅子を入れていたので、『掛け流し』と言って褌(ふんどし)を外(はず)さず、六軒ぐらい連続で舞っていました。雨天の日は座敷で『座り獅子』と言って脛(すね)で舞う形をとってやっていました。各家々でご祝儀を頂き、その上ご馳走(ちそう)になっていましたが、何年か前からご祝儀(しゅうぎ)として一万円を各家から頂きますが賄はないので、昼食は集会所でしています。ただ、以前と大きく違うのは平成一二年から中学生の女の子が太鼓たたきで入ったことです。女の子はリズム感がよく三日ぐらいで覚えました。」と話す。

獅子舞は、勇壮華麗(かれい)な獅子の競演のほか、「おやじ」や「狩人(かりゅうど)」などの出し物があり、「おやじ」の小猿に出る子どもは中学生とともに熱演し喝采(かっさい)を博した。

写真7 「おやじ」を演ずる 子どもたち(平成29年秋祭り)

写真7 「おやじ」を演ずる 子どもたち(平成29年秋祭り)

写真8 太鼓をたたく女子中学生(平成18年秋祭り)

写真8 太鼓をたたく女子中学生(平成18年秋祭り)

写真9 神崎獅子舞保存会のみなさん(昭和59年 秋祭り)

写真9 神崎獅子舞保存会のみなさん(昭和59年 秋祭り)

一五日は神輿(みこし)の巡行日。水口義一さんは、「神輿をかついで部落を回った。大みこし、小みこしが出て部落をまんべんなく回っていた。勿論(もちろん)神主さんも同行である。『くまどり』と言って、年に一度神様が家の前を通るのだ。家内中(じゅう)、皆家の前に出て、ご餞米(せんまい)に南天(なんてん)の葉でおはらいをし、拝むのだった(写真11)。そのお米は後で『おくま』と言って集め、昔は氏神様へ献上していた。みこしは部落の役員や有志の家へ入れ、かき手の他子供、特に男子はいろいろご馳走になっていた。現在は女の子も共に同じように回っているが、当時の女の子は着物を着て見るだけだった。宮出しや宮入りの時は他の部落のみこしと鉢合(はちあ)わせの喧嘩(けんか)もしていた。時代の流れで現在は部落によっては大人みこしが出ないところも多くなってきている。」と記し、さらに「当時は年に一度の秋祭りで、お餅(もち)はつくし、すしはつける大ご馳走をいっぱいする田舎一番の大行事であった。普段は粗衣粗食であったが、祭りは総(すべ)てが一変していたように思う。」と回顧している。

写真10 お旅所に向かう大人神輿(平成29年10月15日)

写真10 お旅所に向かう大人神輿(平成29年10月15日)

写真11 「おくま」をする住民(平成22年秋祭り)

写真11 「おくま」をする住民(平成22年秋祭り)

深沼さんは、「一五日神輿の日、早朝神崎、鶴吉の神輿が氏神様から出る。順番は鶴吉、神崎の順。之(これ)は昔から変わりは無い。伊豫神社の祭神は二神を合祀(ごうし)している。神輿の『ユタン』(神輿の屋根にかける布)は神崎が青、鶴吉が赤で女と思ふ。まず御旅所へ行って神事が行われ、それから字中(あざじゅう)を担(かつ)いで廻る。御輿(おこし)を入れた家では、お酒、肴(さかな)、オニギリ、菓子等の御馳走が出る。お酒がまわるに従って追々(おいおい)賑やかになり御輿も荒くなって来る。神輿の巡回路は、御旅所から角店(かどみせ)に出て、大間(だいま)街道を北進する。何をするにも東から西へと云(い)ふ事が常識の様に思われるが反対だ。昔、御庄屋さんが新屋敷にあったらしい。(中略)大正時代から東の山王組から西へ行く事になった。」と記している。

写真12 大小神輿のかき比べ(平成29年10月15日)

写真12 大小神輿のかき比べ(平成29年10月15日)

今年の秋祭りは、終日雨に見舞われたが、日曜日とあって消防団を中心とした若者がかき手として大勢参加し盛況であった。御旅所から小・中学校、集会所や老人施設、企業などを巡行し、組長宅や役員、個人宅は新築の家など八軒、各家々で酒や賄の歓迎を受け、子どもたちも家々で袋詰めのお菓子を貰(もら)い大喜びである。近年、自治会で決めた秋祭りの申し合わせで、神輿を入れる家での賄や子どもたちへのお菓子についても、各戸に過分な負担を掛けないように配慮されているも

のの、必ずしも実行できていない。

(三)今後望むこと

近年の祭りの傾向として、社会情勢の変化によるものか、価値観の多様化や信仰心の低下によるものなのか、昔に比べ今一つ地域全体としての盛り上がりに欠け、一体感が希薄になった感がある。昨今「くまどり」で巡行してきた神輿へ「おくま(供米)」を行う家はわずか数軒、また玄関先で神輿を迎える家も少なく、秋祭りの伝統儀礼は消滅寸前である。

今こそ、氏神さまへの畏敬(いけい)の念と伝統ある祭りへの誇りをもち、住民の連帯意識高揚(こうよう)のため、コミュニテーづくりに真剣に取り組む時期にきている。

「村の鎮守(ちんじゅ)の神さまの今日は楽しい村祭り……」と童謡に歌われた素朴な祭りの原風景をもう一度取り戻したい。住民の一人一人が、それぞれの立場で祭りに参画(さんかく)し、将来を担(にな)う子どもたちが感動を味わい誇りに思う祭りにしたい。

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]