本文

北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 鶴吉

発行:

季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)五 鶴吉

(一)地区の概要

鶴吉は伊豫神社の南側から県道八倉松前線と長尾(ながお)谷川(だにかわ)に沿って八組からなっており、大まかには地区の東端に三軒屋(さんげんや)、県道に沿って本村(上・中・下組)、長尾谷川沿いに安井(東・中・西組)、地区の西端に賀(が)佐(さ)が位置している。大きな施設としては国体のホッケー競技会場に使用された町民グラウンドや特別守る老人ホーム鶴寿荘(かくじゅそう)がある。平成二九年四月現在の世帯数は三四九戸、人口は八八○人である。

(二)稲荷神社の祭り

区長や社寺総代をした峰岡良男さん(昭和一五年生まれ)と佐伯和雄さん(昭和一八年生まれ)に聞いた。

1 初午祭

稲荷神社(いなりじんじゃ)は鶴吉の安井、賀佐(がさ)地区を氏子とする神社で、安井西組に祀(まつ)られている。歴史を感じる楠(くすのき)の大木が目を引く社殿である。

毎年二月初めての午(うま)の日、夕刻から五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)を祈る初午(はつうま)祭を伊予市の稲荷神社星野宮司を迎え執(と)り行っている。

写真1 稲荷神社の全景(平成29年10月)

写真1 稲荷神社の全景(平成29年10月)

写真2 稲荷神社での神事(平成29年10月)

写真2 稲荷神社での神事(平成29年10月)

従来から安井、賀佐地区の四組から順番に世話役を出し準備、接待等の段取りに当たってきたが、加えて近年は愛護部の奉仕によりおにぎり等が振る舞われるようになった。開催に当たっては、各戸からの寄進を募(つの)ると同時に、従来は子どもたちが中心になってリヤカーで地区を回り焚(た)き木を集めていた。焚き木は境内の一角に積み上げられ神事に併せて火が点(つ)けられる。この行事は火を焚いて稲の害虫退治を願うものであるらしい。大きな炎が上がるため、消防団の立会い協力も願っている。神事の後、寒い中ではあるが、拝殿において直会(なおらい)(神事の後、供物(くもつ)を下げてする酒宴(しゅえん))を行い、地区住民の親睦を図っている。氏子は鶴吉の四組の住民ではあるが、世話役は鶴吉全体に参加を呼びかけ鶴吉全体での祭りにしたいと願っている。

2 春祭り

以前は稲荷神社の春祭りは四月二一日に行っていたが、松前町の合併に伴い伊豫神社の春祭り(四月二九日)に合わせて催されるようになった。祭礼当日は境内(けいだい)において、安井・賀佐地区の保育所・幼稚園児・小学生・中学生を対象とした子ども相撲(すもう)が行われる。子ども相撲の運営は中学三年生が主体となって行っている。開催に先立ち各戸からの寄付を募(つの)ると同時に御幣(ごへい)を作るため、谷上山(たがみさん)方面から孟宗竹(もうそうちく)を調達している。相撲は勝ち抜き戦で行われ五番げし(五人抜き)、七番げし、十番げし等の賞品が付与されている。昔は賞品の御幣の中に賞金が入れられていた。

写真3 子ども相撲の土俵(平成29年4月)

写真3 子ども相撲の土俵(平成29年4月)

写真4 子ども相撲の御幣(平成29年4月)

写真4 子ども相撲の御幣(平成29年4月)

また、御幣を勝ち取った子どもは家に持ち帰り、稲の苗代(なわしろ)を作る際に、苗代の水口(みなくち)に稲の豊穣を祈って立てられていた。

一方、本村地区においても伊豫神社のお旅所(本村)において同様の子ども相撲が行われている。

昔は土俵を作るため松前の浜へリヤカーで砂を取りに行くのが大きな行事であったという。子どもだけで砂を取りに行って怒られたこともあったようだ。

鶴吉の中で、三軒屋地区だけは子ども相撲が行われていない。三軒屋地区では現在、ご祈祷(きとう)も行われていないことを含め後述の竃(かまど)神社の存在が関係しているものと思われる。

(三)三軒屋地区の竃神社について

三軒屋地区には「へっついさん」と呼ばれていた竃(かまど)神社があり、固有の祭事が行われていた。祭神は奥津彦命(おくつひこのみこと)、奥津姫命(おくつひめのみこと)で無病息災と五穀豊穣を祈願していた。小社ながらも松林の参道があり幟(のぼり)も立てられていたそうだが、明治四二(一九〇九)年境外(けいがい)末社(まっしゃ)として伊豫神社に合祀(ごうし)(一つの神社に合わせ祀(まつ)ること)され、現在は伊豫神社拝殿の北側に祀られている。(『北伊予の伝承2』より)

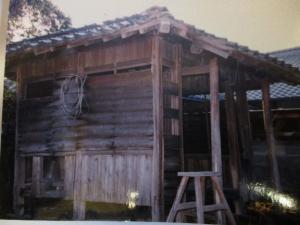

写真5 竃神社拝殿 (平成9年12月)

写真5 竃神社拝殿 (平成9年12月)

(四)伊豫神社の祭り

1 夏祭り(夏越祭)

伊豫神社(神崎・鶴吉の住民が氏子)において七月三〇日に行われ、「輪越(わごし)」とも言われている。神崎、鶴吉の社寺総代をはじめ、大字(おおあざ)、公民館役員が中心となり運営されている。また、「くぐり輪」は有志により長尾谷川河川敷に自生している茅(ちがや)を刈り取り作成し、拝殿入口に設置している。

一方、祭りを盛り上げるため、平成一〇年頃から拝殿横に舞台を設置し、神崎、鶴吉合同での演芸大会が本格的に開催されるようになった。今ではカラオケや舞踊、漫才等老若男女二〇数組が出演し、多くの参拝客を楽しませている。

境内では神崎のPTAや愛護部、有志による夜店が出店されるなど、賑(にぎ)やかな一夜となっている。

写真6 有志により作られた輪(平成29年10月)

写真6 有志により作られた輪(平成29年10月)

さらに峰岡さんと佐伯さんに聞いた。

「昔からの言い伝えとして、夏祭りまでには田の草取りを済ませておけと言われていた。当時、草取りは『コロガシ』とか『八反(はったん)ずり』を使用して人力で行われていた。暑い盛りの重労働であったから、祭りまでにしんどいことは一段落させて祭りを楽しめということだったのだろう。」

2 秋祭り

前出の峰岡さんと佐伯さんに聞いた。

「伊豫神社の氏子である神崎の神輿(みこし)が男神輿であるのに対し、鶴吉の神輿は女神輿と言われており、神崎は青色、鶴吉は赤色の『ゆたん』で飾られる。昔は鶴吉の神輿は安井地区の稲荷神社に置かれていたと聞く。

また、現在鶴吉の神輿は子ども神輿だけが巡行しているが、昭和四〇年頃までは大神輿も巡行していた。昔、鶴吉の大神輿が担(かつ)がれていた当時はお旅所を出たら直ぐに、神崎と鶴吉の大神輿が本村地区において激しく鉢合(はちあ)わせをし、田んぼに転がり込んだこともあった。宮入り時にも時間を合わせて鉢合わせをしていた。しかし、かき手が減少する中で神輿を最後まで巡行することができなくなり処分したと言う。」

一方、出作の神輿が賀佐(がさ)地区および伊予市の堤地区へ巡行するため伊豫神社の側(そば)を通らなければならないため、神輿同士が出会わないよう、出作の神輿は伊豫神社の宮出し前に通過するようにしていた。なお、賀佐地区は平成一六年伊豫神社へ氏子替えしている。

写真7 宮出し風景(平成29年10月)

写真7 宮出し風景(平成29年10月)

写真8 お旅所での神事(平成29年10月)

写真8 お旅所での神事(平成29年10月)

また、祭りに関して、松田英一さん(大正一四年生まれ)に聞いた。

「昔は組内の世帯数が少なく親戚筋(しんせきすじ)が多かったため不幸事(ふこうごと)があった時などは数多くの幟(のぼり)を立てるのに苦労していた。そのため、幟竿(のぼりざお)は今は神社拝殿の下に保管し台車で運んでいるが、当時はなるべく近くの長屋門(ながやもん)に置いていた。幟竿が折れることがあったが、その時は大谷池(おおたにいけ)の方へ、檜(ひのき)は丈夫だが重かったので杉の木を調達しに行って四、五人で担いで帰っていた。」

3 秋祭りでの獅子舞

前出の松田英一さんや日野雅男さん(昭和三二年生まれ)に聞いた。

「獅子舞(ししまい)については、昔は安井地区と本村地区においてそれぞれ別々に踊り継がれていた。安井地区の獅子舞は男獅子と言われ勇ましい踊りであり、本村地区のものは女獅子と言われ上品な踊りであった。獅子舞は安井地区ではずっと継続されていたが、本村地区では途絶えていた。昭和五〇年頃、安井、本村地区が一緒になって『鶴吉獅子舞保存会』を設立し本村地区の活動を復活するとともに、それぞれの踊りを一本化した。踊りの種類には、『からとび』『ぬけ』『どどいつ』『すねつき』『つめかみ』『いもほり』『かみどり』『おおぎ』『ほらげ』の九種があり、『かみどり』が一番勇ましく長くて(二〇分程度)しんどい踊りであった。あとの踊りは一〇分程度の短いものであった。

獅子舞は神輿の巡行と一緒に各組を回って踊っていたが宿(やど)が多い場合は二日間かけて踊っていた。宿になっていたのは新築の家や大字役員の家を中心に十数か所あり、宿の庭や倉庫の広さに応じて大きく踊ったり、小さく踊ったりしていた。

当時は小学校高学年になると有志として参加し練習に励んでいた。例年、祭りの一か月くらい前からJAの倉庫、広い納屋や公民館を借りて練習を始め、本番の一〇月一四、一五日を迎えていた。練習時間は太鼓(たいこ)の音が大きいため夜六時半頃から九時頃までの二時間余り行っていた。太鼓には大小の二種があるが獅子舞の要は大太鼓(おおだいこ)であり、踊り全体をリードしていたので一番大事なポジションであった。鶴吉の太鼓の叩(たた)き方は激しいと言われていた。太鼓は狸(たぬき)の皮で出来ており高価なものであったため、どちらも一人前(いちにんまえ)になるまで太鼓そのものを叩(たた)かせてもらうことが出来なかった。そのため段ボール箱やむしろを太鼓代わりにして練習をしていた。

踊りの方は、重い箱獅子(はこじし)を持って練習していたが、踊り手の頭が獅子の胴体から突き出るといけないので頭を腕に精一杯引っ付けて箱頭を持って踊っていた。厳しい練習であったが獅子舞を踊ることや神輿を担ぐことによって、足腰を鍛え稲刈りの重労働に耐える体作りを行っていたのだと言う。

同時に獅子舞の間に演じられる『いれは』(獅子が出ていない場面)には狩人(かりゅうど)、親爺(おやじ)、猿、キツネなどが、また、『はにわ』(獅子が寝ている場面)には二人けんど、一人けんどなどの出演者がいたが、これも練習に励んでいた。

また、獅子舞は『厄除(やくよ)け』のためのものであることから、神輿とは異なり不幸事があっても皆が参加していた。

活発に活動していた当時は、北伊予地区の代表として町民文化祭をはじめいろいろな催しに積極的に遠征参加したりしていた。一番華(はな)やかだったのは、昭和五八(一九八三)年伊予高等学校開校式で獅子舞を披露(ひろう)したことであった。

保存会発足当初は三〇名余りで活動していたが、新人の参加が少なく、中心的な人たちが亡くなったことなどに伴い『鶴吉獅子舞保存会』は平成一〇年頃に活動を停止することになった。現在、獅子頭(がしら)やゆたん(獅子の鈴の付いた胴体の布)、ずぼんなどの衣装類や小道具は鶴吉公民館に保存されている。」

(五)れんげ祭り

獅子舞や大神輿巡行など従来からの伝統的な催しの一部が寂(さび)れてしまう一方で、新しい取組を起こそうとする努力も行われている。その一つが神社に関わる祭りではないが「れんげ祭り」であり、四月下旬、れんげの開花を待って行われる。鶴吉環境保全会代表久津那良一さん(昭和二八年生まれ)に聞いた。

「『鶴吉環境保全会』の景観保持活動の一環として、愛護部、婦人部、消防団、有志の協力を得て「鶴寿荘」とその周辺圃場(ほじょう)で開催している。当初は現在の会場から離れた場所で行われていたが、もっと多くの人、特に高齢者にも楽しんでもらおうと場所を移し定着してきた。『れんげ祭り』の準備は一〇月の子どもたちによる種蒔(たねま)きから始まり、保全会会員が世話をして見事なれんげに育てられている。」

写真9 れんげ畑での宝探し(平成29年4月)

写真9 れんげ畑での宝探し(平成29年4月)

祭り当日の会場では餅つき、ぜんざい、パットライスの実演配布のほか、鶴寿荘からは焼き芋が提供され参加者に喜んでもらっている。

また、咲きほこったれんげ畑においては子どもたちによる宝探しが行われるなど、多くの参観者が春の陽気を満喫するとともに、世代間の交流を深めている。

(六)次代へのおもい

今回のテーマについて、古老(ころう)、先輩諸氏に記憶をたどっていただいたが、十分には把握出来ない部分もあった。昔をよく知る人々が健在な折に聞き取りをしておけば良かったと反省している。また、鶴吉の誇る伝統文化であった獅子舞についても、当時中心となって活動してきた人でさえ、「今となっては太鼓の節回(ふしまわ)しは覚えていてもなかなか叩けるものではない」と言われる。いったん取組が途絶えてしまうと伝統文化の復活は至難(しなん)の業(わざ)であると思う。

さらに、経済的な観点からも、獅子舞道具類の維持管理においては祝儀(しゅうぎ)を貯(た)めて修繕(しゅうぜん)していたと聞く。活動を支えてきた方々の一方(ひとかた)ならぬご苦労が偲(しの)ばれる。継続していくことの大事さ、難しさ、いかに多くの労力を伴うものであるかを痛感した。

祭りが盛大に行われ継続している地域においては、子どもたちが主体的、積極的に祭りに参加し感激と感動を味わい、生涯祭りに関わっている。最近、鶴吉は子どもの数が増えてきている中で、祭りに子どもたちを巻き込みワクワク感を味わってもらうと同時に、社会環境や住民意識の変化に合わせ、柔軟で弾力的な対応をしていくことも将来の各種行事の維持継承にとって必要なことではないかと思われる。

鶴吉獅子舞の動画記録については、北伊予の伝承>鶴吉獅子舞ホームを参照。

PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]